Le manifeste s'éclate

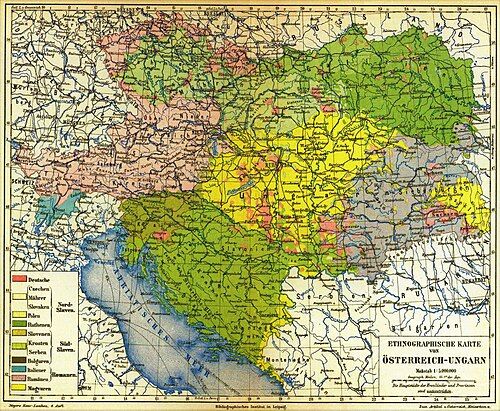

"Le manifeste est mort, vive le manifeste !" Aujourd’hui plus que jamais, cet adage d’inspiration royaliste affirme toute son actualité : en dépit de sa mort, annoncée dans les années 1980, le manifeste est de retour, dans les lettres, dans les arts, et bien au-delà. Si dès le début des années 2000 la critique s’accorde sur le constat de ce retour, le territoire du manifeste contemporain reste encore relativement inexploré. Comment décrire et analyser ces « manifestes après le manifeste », dont le caractère transversal et les formes largement atypiques rendent caduque la plupart des modèles critiques développés pour les étudier, fondés exclusivement, le plus souvent, sur les productions des avant-gardes historiques ? Prenant la suite d'un numéro intitulé "Manifeste à travers les arts : devenirs d’un genre indiscipliné", la nouvelle livraison de la revue Itinéraire(s) initiée par Jean-Marc Baud, Viviana Birolli et Camille Bloomfiel dexplore plus spécifiquement, dans le prolongement du projet Manart et de sa base de données regroupant plus de 750 références, le vaste panorama des manifestes des années 1960 jusqu’à l’extrême contemporain, en littérature, mais aussi en design, en photographie ou au cinéma, pour tenter de saisir ce genre protéiforme en constante évolution. Le sommaire est directement accessible en ligne sur OpenEdition…

(Illustr. : Gilles Barbier, 2009 ; Collection particulière, galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Paris)