Écrivains-chercheurs contemporains

En mai dernier, l'Université de Chypre accueillait le colloque international "La Plume savante. Écrivains-chercheurs contemporains". Les participants à cette manifestation scientifique s'y étaient interrogés sur la double posture des auteurs d’œuvres de fiction ou des poètes menant parallèlement une activité de chercheurs (linguistes, historiens, anthropologues, sociologues, géographes, critiques littéraires, etc.). Dans le champ littéraire contemporain, la figure l’écrivain-chercheur occupe une place qui grandit considérablement, d’où l’intérêt d’examiner les rapports qu’entretiennent aujourd’hui la littérature et la science sous l’angle de leur émanation d’une seule et même plume. Les Colloques en ligne de Fabula en accueillent aujourd'hui les actes, réunis par Iulian Bogdan Toma.

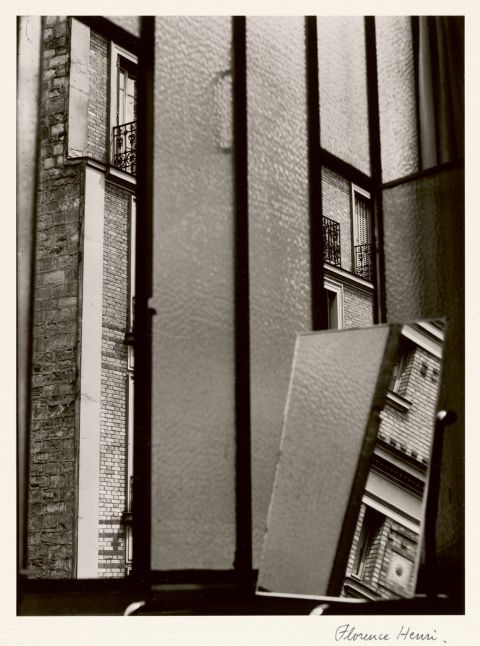

(Photo : Florence Henri)