Naître à Czernowitz

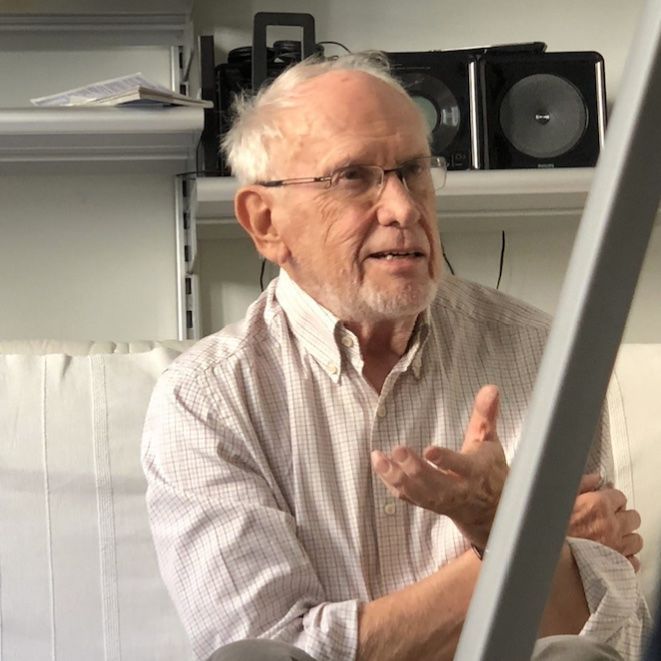

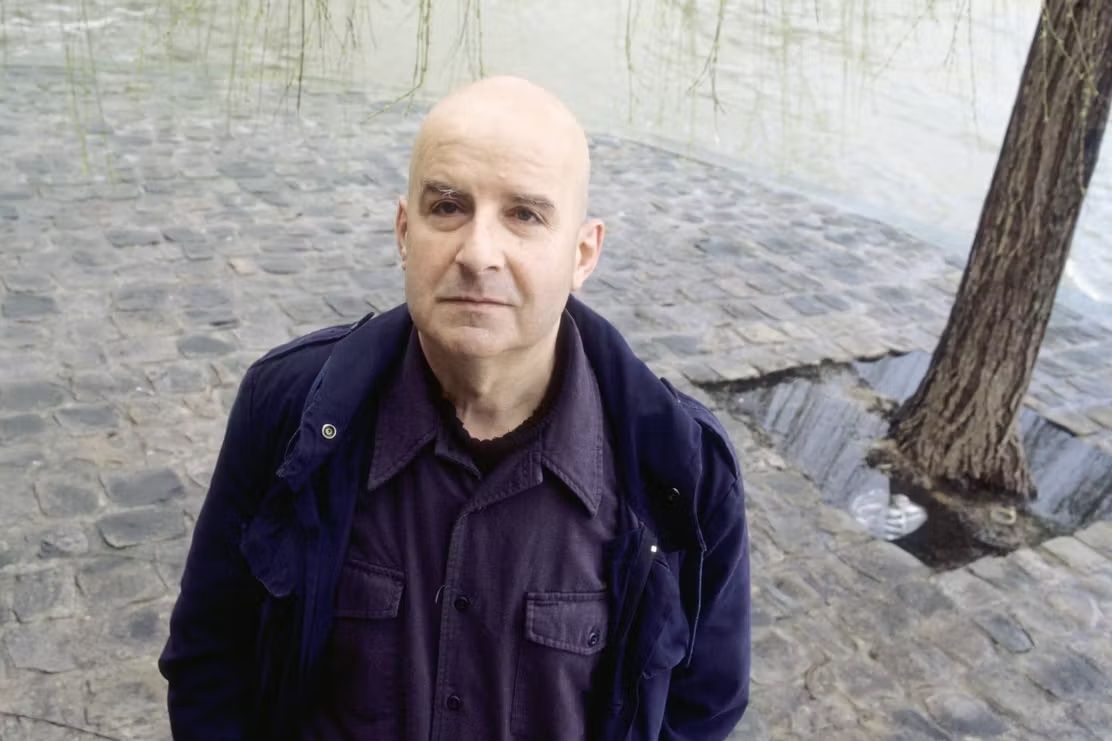

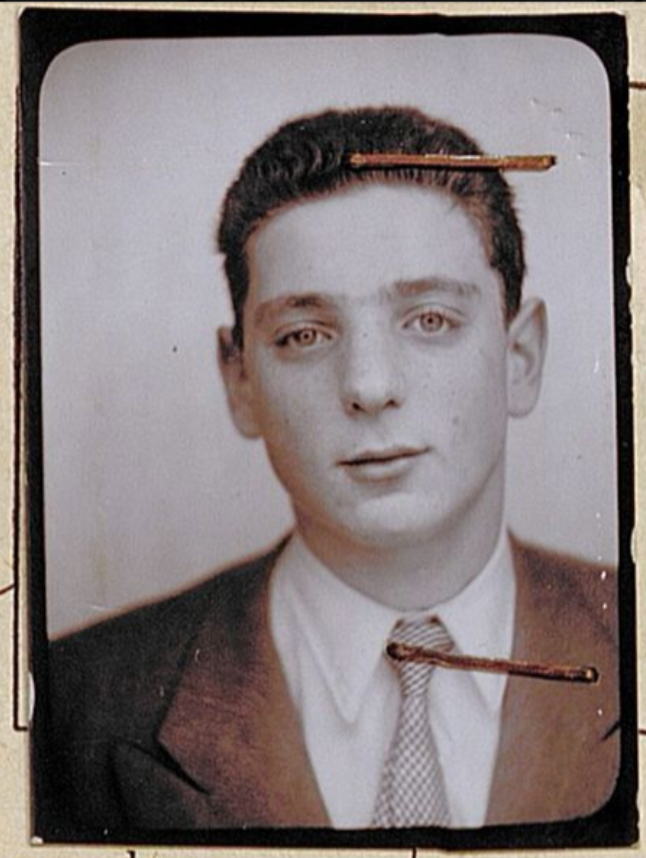

Paul Celan naît en 1920 à Cernăuți, dans une famille juive germanophone. Cette ville, longtemps autrichienne, est alors roumaine avant de devenir un temps soviétique. Elle est aujourd’hui ukrainienne. C’est là que Celan compose ses premiers vers, ces Poèmes de Czernowitz, du "nom de cette ville dans une graphie, sinon une prononciation, qui n’existe plus administrativement, mais dont la mémoire a persisté jusqu’à aujourd’hui grâce à l’œuvre poétique de Paul Celan, et à la présence de la ville à l’épicentre du paradigme historique qui rime avec ce nom et déterminera ses œuvres jusqu’à sa mort à Paris en 1970 : Auschwitz", comme l’écrit Jean-Pierre Lefebvre dans la préface de ce livre, dont il donne la première traduction française pour "La Librairie du XXIe siècle" (Seuil), qui a déjà accueilli six autres titres du poète. Nombre de ces poèmes ont été composés alors que le jeune Celan se trouve dans un camp de travail obligatoire, tandis que ses parents sont déportés et meurent dans un camp nazi de Transnistrie (Roumanie). Ils sont adressés à son amie Ruth Kraft. Dans un lyrisme amoureux, parfois érotique, qui se détache peu à peu de la tradition, ils composent un monde végétal qui met l’angoisse à distance, construisent une forme de contre-réalité, produisent de plus en plus consciemment une "contre-langue", un "autre côté" de la langue allemande, déjà. Bientôt la Fugue de mort commencera son travail. On peut découvrir sur Fabula les premières pages et la Préface du volume… Et pour les Parisiens qui lisent Fabula le samedi matin, se rendre à 16h ce 21 février à la Maison de la Poésie pour une rencontre avec le traducteur dans le cadre des Entretiens de la revue Po&Sie.

Rappelons la parution l'an dernier d'un autre recueil de Celan : Renverse du souffle (Points) également traduit par J.-P. Lefebvre.

(Illustr. : faubourg de Czernowitz/Czerniowce/Cernăuți/Chernivtsi, Ukraine, par Valentin Lupul, CC BY 3.0)