Jeux de cartes

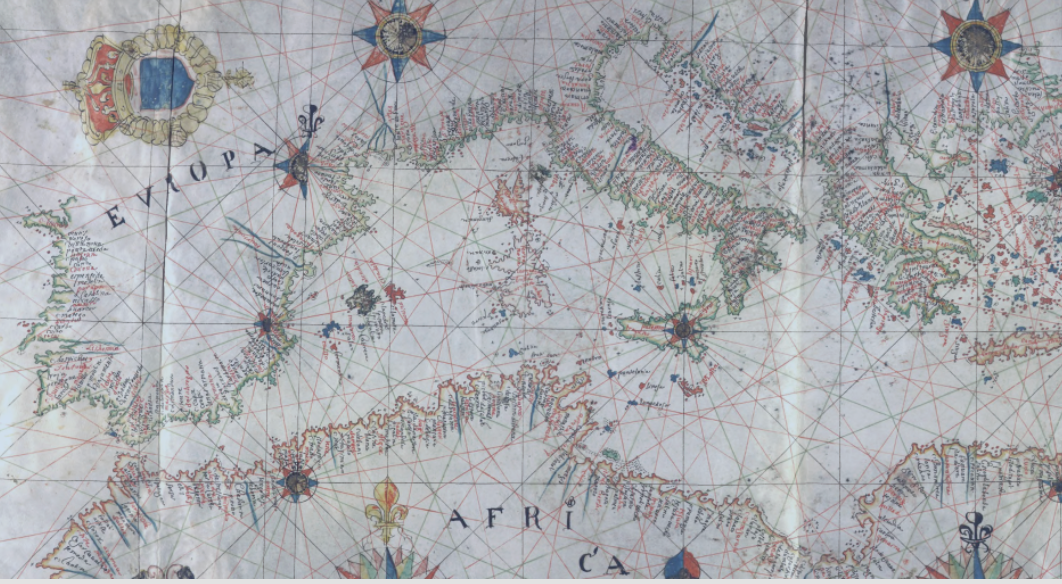

Comment parler de ce que l’on a vu, aimé ou pas compris, après un spectacle ou une présentation de maquette ? Imaginé par Chloé Déchery & Marion Boudier et édité par Les Presses du Réel, Le Jeu des Cartes du Retour veut contribuer au développement d’une "culture du retour" dans les milieux de la création, de la diffusion et de l’enseignement artistique. Le jeu peut être utilisé dans différents contextes de réception : un bord plateau tout public après un spectacle, une sortie de résidence, une situation pédagogique, une répétition ouverte, etc. Les cartes sont des supports et des incitations pour accompagner l’exploration de différents regards et relations à l’œuvre. Elles proposent de conscientiser, de documenter et de partager ces expériences sensibles. Le jeu vient prolonger le travail des deux chercheuses, rendu public par l'ouvrage Artistes-chercheur·es, chercheur·es-artistes – Performer les savoirs, paru dans la Grande Collection ArTeC des mêmes Presses du Réel. Rappelons au passage, déjà saluée par Fabula, la plateforme Comment sont reçues les œuvres ? animée par des chercheurs et des chercheuses issu.es des études théâtrales, littéraires ou cinématographiques et de la sociologie de la culture (Anne-Claire Marpeau, Aurélien Maignant, Marine Lambolez).

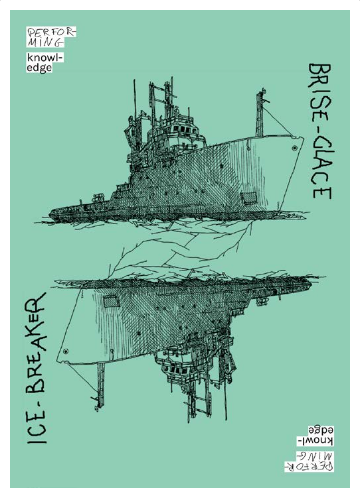

Les Presses de la Sorbonne nouvelle éditent dans le même temps le Jeu des 7 vies de l’enseignante-chercheuse, conçu par Maud Pérez-Simon sur le modèle du jeu des 7 familles : Gabriel, 12 ans, jette sur sa mère, maîtresse de conférences à l’université Sorbonne nouvelle, un regard amusé et critique. Ses dessins alertes croquent un quotidien dense et hétéroclite.