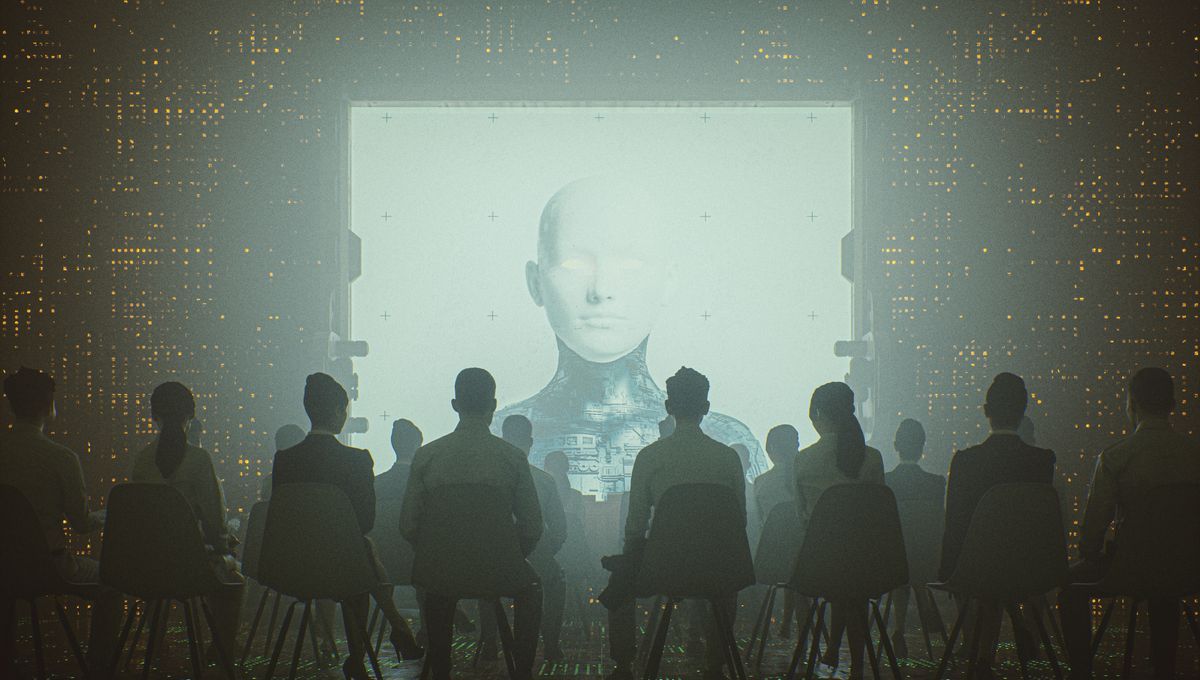

Dystopies

Portées par l’idée qu’elles étaient particulièrement à même de parler de notre monde, actuel et à venir, les dystopies se sont multipliées depuis une dizaine d'années, en émancipant ce qui est bien un genre de description romancée d’une société totalitaire, à la façon d'Orwell dans 1984 d’Orwell ou de Zamiatine dans Nous autres. Au cours de la décennie écoulée, les dystopies ont eu tendance à muter en utopies post-apocalyptiques, chargées d’un élan propre à enjamber l’effondrement. Le site en-attendant-nadeau.fr leur consacre un riche dossier.

Rappelons le dossier "Utopie et dystopie" proposé naguère par Marc Atallah dans l'Atelier de théorie littéraire, qui offre notamment un article inédit de Claire Jaquier : "Utopies et dystopies végétales. Questions contemporains au regard des Lumières". Mais aussi au sein du sommaire "Les écrits sauvages de la contestation" récemment accueilli par les Colloques en ligne de Fabula à l'initiative de Denis Saint-Amand, l'essai signé par Valérie Stiénon "Vivre en dystopie mais lutter contre. La fiction d’anticipation comme expression militante". L'entrée "Dystopie" de l'index d'Acta fabula offre d'autres ressources encore…