Une saison de classiques mineurs

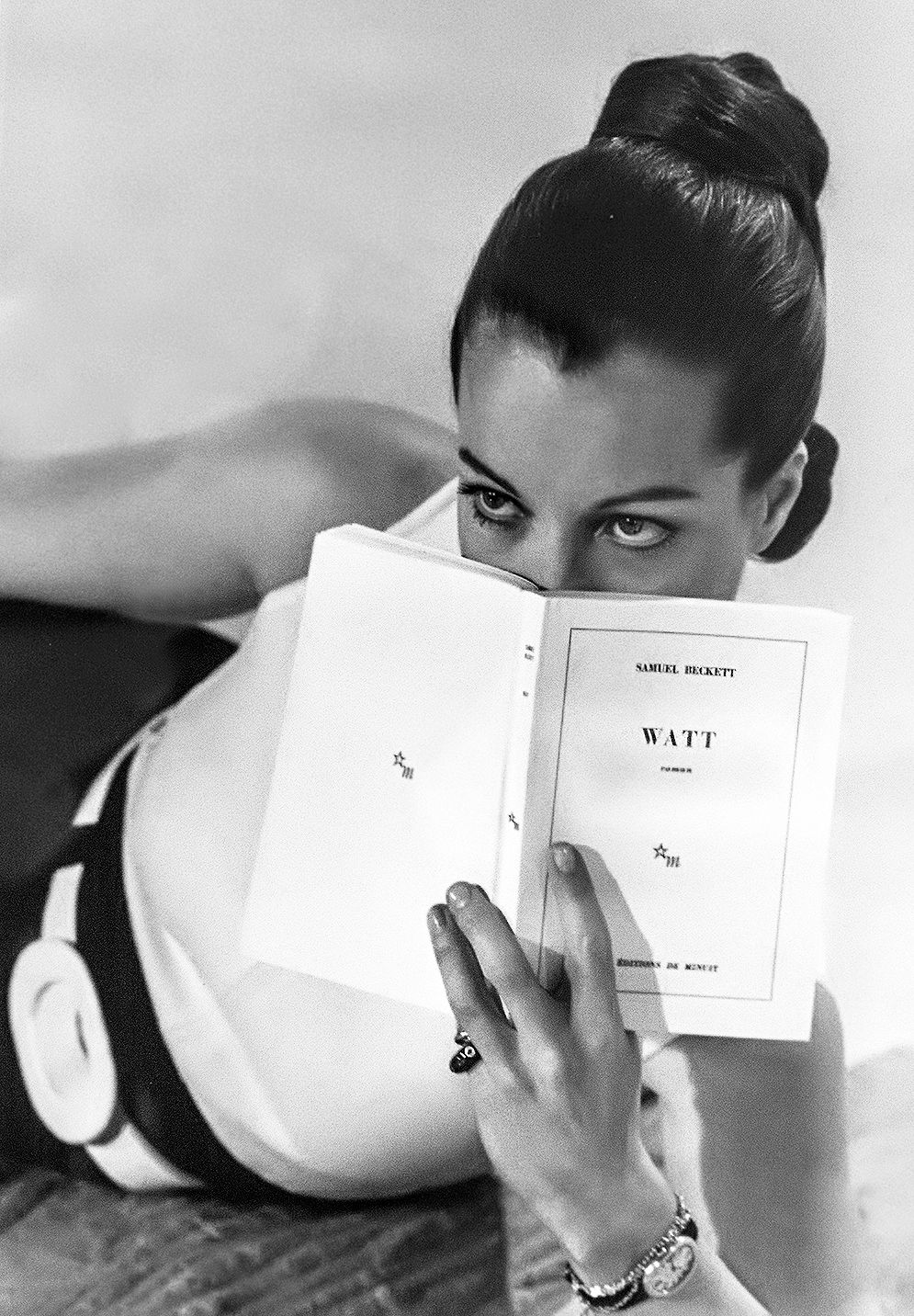

Judith Schlanger nous le rappelait dans son récent essai, L'Écorce des choses : "L'été est la saison des classiques mineurs : chefs d'œuvres secondaires, livres du second rayon. Il faudrait célébrer leur statut, leur survie, leur présence, et la joie gratuite d'être avec eux." Avant de s'adonner à ces bonheurs majeurs, l'équipe Fabula a pris le temps de relire, et ouvre ainsi à la veille de l'été "Un cabinet de lectures" pour les 25 ans d'Acta fabula (lire ci-dessous et ci-contre).

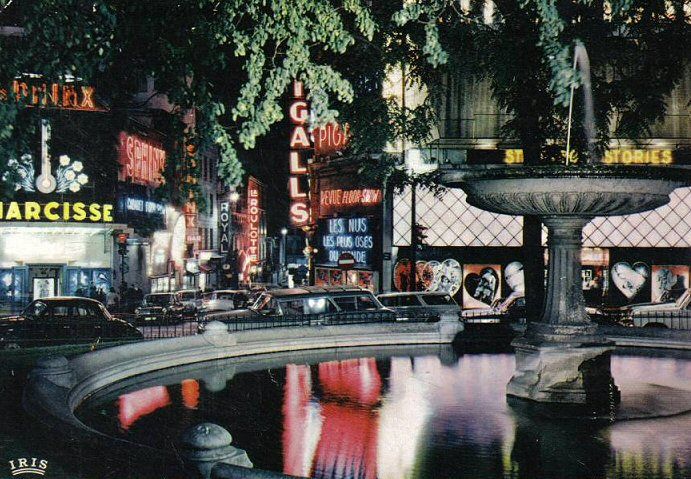

Elle vous invite aussi comme à l'accoutumée à feuilleter l'album du printemps dernier, soit l'ensemble des éditoriaux publiés depuis janvier dernier sur les trois pages d'accueil du site, à parcourir les dernières livraisons de la revue des parutions et à retrouver la mémoire de ses dossiers critiques, à vous plonger dans les récents numéros de la revue Fabula-LhT, à arpenter les quatre collections des Colloques en ligne, ou encore à vous perdre dans le labyrinthe de l'Atelier de théorie littéraire, dans lequel nous finirons bien par mettre un peu d'ordre. Rendez-vous dès le 18 août pour découvrir les essais de la rentrée.