Les actes de ce colloque ont été publiés en avril 2018 dans les Colloques en ligne de Fabula.

*

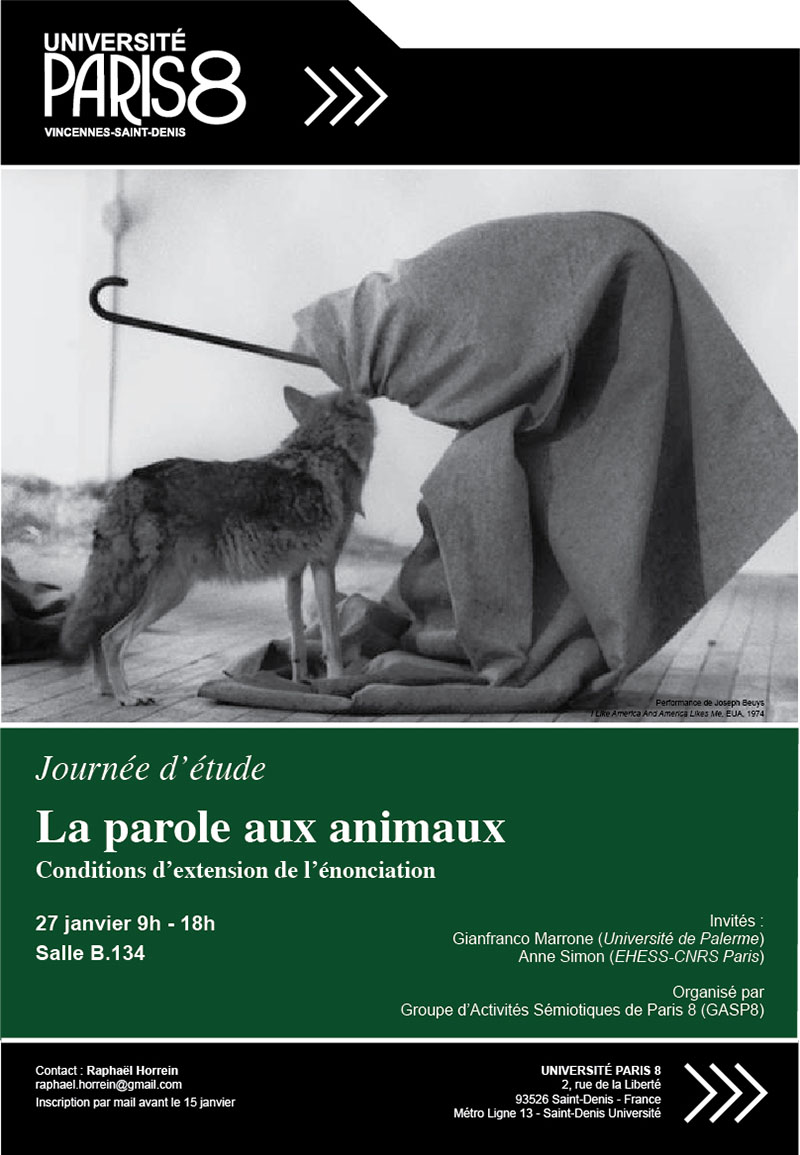

La parole aux animaux. Conditions d'extension de l'énonciation

Université Paris 8, salle B 134, de 9h à 18h.

La journée est organisée par le Groupe d’Activités Sémiotiques de Paris 8 (GASP8). Les membres du groupe sont : Denis Bertrand, Michel Costantini, Everardo Reyes-Garcia, Veronica Estay Stange, Rim Amira, Ludmila Boutchilina-Nesselrode, Grégory Carteaux, Veronika Chernaia, Eva Deyneka, Pauline Hachette, Raphaël Horrein, Inga Velitchko.

Merci de vous inscrire en envoyant un mail à l'adresse suivante : raphael.horrein@gmail.com

Les récentes polémiques concernant les conditions de mort dans les abattoirs le montrent : la question animale est d’actualité. Les réactions indignées, qui ont suivi la diffusion de vidéos par l’association L. 214 parlent souvent de traitements « inhumains ». Elles sont la preuve d’une identification forte entre humains et animaux. Cette identification n’est qu’une marque supplémentaire d’une mise à mal contemporaine des frontières traditionnellement posées entre humains et non-humains, entre nature et culture. C’est le sens par exemple de la proposition déjà ancienne de Bruno Latour, visant à créer un « Parlement des choses », qui consiste à intégrer la nature dans les décisions politiques, avec la médiation des scientifiques. De nombreuses recherches universitaires se sont développées autour de cet ébranlement des frontières, en éthologie, en anthropologie, en biologie, mais aussi en philosophie ou en littérature.

La sémiotique est pleinement investie dans le bouillonnement intellectuel provoqué par ce regain d’intérêt pour les animaux. L’ancienne zoosémiotique des années 60 se renouvelle aujourd’hui : un colloque se tiendra à Palerme, au début du mois de décembre 2016, sous le titre « Zoosemiotica 2.0 ». La journée d’étude que nous proposons s’inscrit dans la continuité de ce premier événement. Il s’agira d’interroger l’existence, sinon d’une énonciation, du moins d’une sémiose animale, d’un monde de significations auquel les animaux nous donneraient accès par un acte signifiant singulier, qu’il nous faudrait apprendre à recevoir, à comprendre et à respecter. Recherche sur les animaux, donc, mais aussi recherche sur l’énonciation. En effet, en s’intéressant à la possibilité d’une « énonciation » animale, c’est la théorisation de ce concept qui se trouve elle-même en, jeu, dans ses fondements. Elle pourrait se déplacer et trouver une nouvelle définition, à même de prendre en charge cette autre forme de mise en mouvement de la signification. Ce questionnement peut prendre plusieurs orientations.

Un animal peut tout d’abord être le support d’une énonciation humaine déléguée : c’est le cas de la fable, qui fait parler les animaux comme les humains. La cigale, la fourmi, l’agneau, le loup, ne sont que des masques ; ce ne sont pas des animaux, ce sont des hommes. Le phénomène rhétorique de la prosopopée qui s’y trouve à l’œuvre, déjà largement étudié, peut recevoir de la sémiotique des éclairages nouveaux par sa mise en perspective avec l’analogie, la métaphore ou la synecdoque. Plutôt que de parler de délégation, il est possible d’envisager une extension de l’énonciation aux animaux. Dans ce cas, l’existence de la singularité d’une énonciation animale est postulée, mais elle peut être interprétée en termes anthropomorphes, selon des modèles déjà bâtis et éprouvés par ailleurs. L’énonciation animale risque de devenir une énonciation uniquement figée dans l’usage : tel geste, tel cri, telle séquence de comportement se trouvent automatiquement assimilés à tel signifié univoque (cf. l’analyse éthologique). Une troisième voie est alors envisageable : il s’agit de ne plus considérer l’animalité ou l’animal, mais toujours les animaux, dans leur singularité, pour essayer de découvrir une énonciation « individuelle », riche d’éléments pathémiques et cognitifs, découverte qui peut se faire par la littérature, à travers des textes narratifs et poétiques (cf. Ponge, Michaux, Calvino…). Cette énonciation singulière pourrait s’inscrire dans la forme animale, dans sa présence et sa manifestation, dans son « apparence qui est à comprendre comme un langage » (J.-C. Bailly).Au-delà de cette question d’une potentielle énonciation des animaux, celle de la nature et de la place des sujets énonciatifs peut être source de nombreuses interrogations. En effet, les animaux peuvent être à la fois émetteur (énonciateur ?) et récepteur (énonciataire ?), ou simplement émetteur, laissant le rôle d’énonciataire et/ou interprète à l’humain, et réciproquement (?). Tous ces cas de figure, qui s’éloignent donc de la communication habituellement analysée par la sémiotique – celle qui se déroule entre humains –, posent toujours la question du retour. C’est peut-être en effet par une analyse de l’interaction dynamique entre énonciateur et énonciataire que l’on pourra considérer chacune des situations possibles dans sa singularité, non pas pour rétablir une exception humaine, mais considérer le lien et la spécificité des différents modes d’échange, selon la nature, humaine ou non, des acteurs de l’énonciation.

C’est en s’attachant à ces questions, qui peuvent s’adosser chacune à des corpus différents (littérature, éthologie, philosophie, anthropologie), et par le biais de l’énonciation, que la sémiotique pourra contribuer à l’activité des « études animales ».

Programme (lire les résumés…)

9h15 : Accueil et ouverture (Denis Bertrand et Michel Costantini)

9h45-10h30 : Gianfranco Marrone, « Enonciation animale : Kafka et le singe, Levi et la poule » (Université de Palerme)

10h30- 11h : Nicole Pignier, « L’énonciation animale : une praxis énonciative en lien avec le vivant ? » (Université de Limoges)

11H-11h15 : pause

11h15-11h45 : Anna Leone, « L’autre langage. Le « sifflet pratique » entre énonciation humaine et voix animale » (EHESS)

11h45-12h15 : Sophie Milcent-Lawson, « D’énonciataire à énonciateur : du chien comme confident à l’animal sujet de conscience. Lecture énonciative de Dans la guerre d’Alice Ferney » (Université de Lorraine)

12h15-12h45 : Sybille Orlandi, « "Nous luisons loin de l’éclat du jour, loin des villes et loin des humains" : pronoms personnels et voix animales chez Wajdi Mouawad » (Università Statale de Milan)

12h45-14H15 : Déjeuner

14h15-15h : Anne Simon, « Phrasés animaux » (CNRS-EHESS)

15h-15h30 : Lucia Zaietta, « "L’invention d’un style ou d’une signature" : le langage (visible) des animaux » (Université Paris I – Panthéon-Sorbonne)

15h30-15h45 : pause

15h45-16h15 : Giustino de Michele, « La déconstruction à l’épreuve de la zoosémiotique. Cadre et champ de la peinture de singe » (Université Paris 8, Labex Arts-H2H)

16h15-16h45 : Emiliano Battistini, « Vocalisations animales : la ré-articulation sonore comme jeu d’énonciation entre hommes et animaux » (Université de Palerme)

16h45-18h : Table ronde du GASP8 et clôture