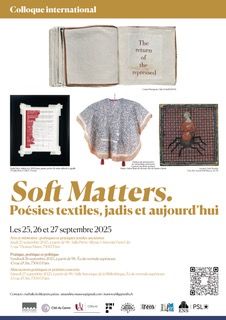

Porté par trois médiévistes, Nathalie Koble (ENS-PSL, ITEM), Amandine Mussou (Université Paris Cité), et Marion Uhlig (Université de Fribourg), en partenariat avec l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs-PSL et le Musée de Cluny-Musée national du Moyen Âge, le colloque international « Soft Matters. Poésies textiles, jadis et aujourd’hui » fera dialoguer pendant trois journées complètes des chercheur.es d’horizons scientifiques variés, ainsi que des poètes et des artistes textiles. Deux figures majeures de la création contemporaine ouvriront et clôtureront notamment l’événement : la poétesse et sinologue Michèle Métail, spécialiste de poésie sur tissus et rouleaux, proposera une conférence plénière d’ouverture et l’artiste textile Sheila Hicks, à laquelle une exposition sera consacrée à partir du 30 septembre 2025 au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, donnera un entretien en clôture de notre manifestation.

Le colloque explorera dans une perspective matérielle et transmédiale les relations entre poésie et pratiques textiles, des périodes les plus anciennes jusqu’à l’extrême contemporain, et dans diverses aires géographiques et culturelles[1]. Techniques ancestrales que l’on retrouve dans toutes les cultures, la tapisserie et les travaux d’aiguilles entretiennent en effet avec la composition poétique des relations étroites. De la figure mythologique de Pénélope aux proverbes brodés d’Annette Messager (« Il faut craindre la femme et le tonnerre », « Femmes et brebis doivent être rentrées avant la nuit »…), de la poésie combinatoire sur brocart de soie de la poétesse chinoise du IVe siècle Su Hui aux Silk Poems contemporains de Jen Bervin, en passant par l’héritage des quipus incas ou les poèmes hindis de Kabîr le tisserand, les poèmes textiles redessinent, chacun dans son contexte propre, les contours de la poésie en déplaçant ses modalités d’expression, ses techniques, ses supports, ses conditions de production et de diffusion.

Entre pratique artisanale traditionnelle et poésie d’avant-garde, figuration et abstraction, poésie muette ou chantée en tissant et geste politique émancipateur, activité privée, confinée dans l’espace domestique, et production collective liée à l’exercice d’un métier, pratique contrainte ou méditation cadrée, les poèmes au fil font de la poésie un art hybride, qui mobilise le corps et sollicite la mémoire, à l’écart du livre. Poèmes visuels, mais aussi tactiles, tissés, brodés ou tricotés, ils sont liés à des objets uniques, ce sont en quelque sorte des manuscrits d’un genre spécifique. Les supports utilisés (tissus ou peaux) engagent par ailleurs une composante animale ou végétale qu’on retrouve dans les figures mythologiques associées à l’invention des arts textiles : araignées, chauves-souris, rossignols, vers à soie… Le poème se fabrique ainsi en mobilisant le vivant dans sa diversité. Enfin, inscrit dans des pratiques qui en contextualisent les usages, il est motivé par des enjeux multiples, qui conditionnent son rapport à l’espace, par sa circulation, sa taille (du poème au microscope à l’œuvre monumentale), son lieu d’exposition (chambres, musées, espaces publics, mais aussi corps, vêtements, boîtes en tous genres) : poésie de circonstance accompagnant un rituel festif, formules magiques, objets ornementaux ou symboliques, dons ou signes de reconnaissance, œuvres expérimentales, slogans politiques pouvant être rapidement déployés, poèmes militants… Tous mettent toutefois en lumière le pouvoir suggestif de cette écriture visuelle sur matériau souple, jouant de plis et de replis, langage codé et concret qui se confronte à la douceur et garde en mémoire aiguilles, épingles et fuseaux – invite à la rêverie ou pousse à la révolte. Soft matters…

Les communications entrecroiseront les disciplines et les approches du texte poétique et des œuvres textiles. Elles porteront en priorité sur les textiles qui contiennent ou renvoient à un texte poétique et se définissent comme des poèmes (haiku d’Anni Albers, glossolalia de Sheila Hicks, ode à l’oubli de Louise Bourgeois…), ou bien à l’inverse, sur des œuvres poétiques qui réfléchissent la pratique et la signification des arts du textile et inscrivent la poésie dans une histoire du craftivism. Pour appréhender la signification de ces œuvres hybrides, il sera nécessaire de diversifier les savoirs et les pratiques : des spécialistes en histoire des textiles, philologie et histoire des corpus poétiques, esthétique, anthropologie et sociologie, archéologie, mais aussi études de genre et histoire du féminisme, écopoétique, subaltern studies seront invité.es à partager leurs perspectives autour de ce sujet transdisciplinaire.

Les poésies textiles d’hier et d’aujourd’hui seront également incarnées au cours du colloque grâce à des performances (des chansons de toile médiévales seront interprétées, des lectures seront proposées à l’écoute grâce à QR codes brodés…), à des entretiens (avec des artistes émergentes ou confirmées) et à une visite au Musée national du Moyen Âge à Paris.

Ce colloque bénéficie du soutien de l’ITEM, du Département Littératures et langage de l’ENS-PSL, du Cérilac et de la Cité du genre de l’Université Paris Cité (projet inIdEx d'Université Paris Cité, ANR-18-IDEX-0001), et de l’Université de Fribourg (Suisse). Il s’inscrit dans l’axe de recherche « Humanités écologiques » de l’ENS-PSL.

[1] Cette réflexion se situe dans le prolongement de plusieurs livres collectifs sur la poésie visuelle au Moyen Âge et aujourd’hui (notamment une récente publication soutenue par le CERILAC, Nathalie Koble et Amandine Mussou (dir.), « Ut musica poesis ». Poésie visuelle et sonore au Moyen Âge et aujourd’hui, Paris, Macula, 2024).

—

9h - Introduction

Nathalie Koble (ENS-PSL), Amandine Mussou (Université Paris Cité) et Marion Uhlig (Université de Fribourg)

Présentation des travaux réalisés collectivement par les étudiantes et étudiants Rebecca Akimoto, Cheryl Cisse, Marina Dauriac, Bianca Gaubert, Camille Jambou, Damla Kayaalp, Esther Lechevalier, Laura Lee, Selma Maillard, Giorgio Pagani, Elmest Poudoulec et Anjalia Venkatasubramanian du studio « textile/texte » coordonné par Lucile Encrevé et Aurélie Mathigot (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs-PSL).

Arts et mémoires : poétiques et pratiques textiles anciennes

9h30-12h - Mémoires de poèmes

9h30-10h - Conférence plénière : Michèle Métail : « Su Hui ou l’art de retisser des liens avec l’absent »

10h-10h20 - Xiaoxuan Lyu (ENS PSL) : « “Tapis magique” : les aventures contemporaines des épigones de la Carte de la Sphère Armillaire »

Discussion et pause

11h00-11h30 - Conférence plénière : Anna Caiozzo (Université d’Orléans) : « D’or et de soie, robes d’honneur et poésie épique dans les corpus mongols du Shāh Nāma de Firdawsī »

11h30-11h50 : Ludivine Bouton-Kelly (Université d’Angers) : « Le Dit du Genji au fil du temps »

Discussion

En parallèle – dispositif d’écoute : Juliette Riedler et Juliette Séjourné : « Lettres à Jean-Loup Rivière - mosaïcodes brodés »

12h15 - déjeuner

14h-15h30 - Arts de mémoire

14h-14h30 - Conférence plénière : Eric Palazzo (Université de Poitiers – CESCM ) : « La poétique du cadre. Tissage ornemental et mémoriel chez Théodulf d’Orléans et Hincmar de Reims »

14h30-14h50 - Roland Béhar (ENS PSL) : « Le Dechado panégyrique pour Isabelle de Castille, de Fray Íñigo de Mendoza (~1475), ou quand le modèle de broderie devient speculum principissae poétique »

Discussion et pause

15h40-18h00 - Mémoires de femmes

15h40-16h10 - Conférence plénière : Yasmina Foehr-Janssens (Université de Genève) : « Les mailles, à la vie à la mort. Féerie du care »

16h10-16h30 - Geoffrey Derain (ENS PSL) : « Cent fois sur le métier : tissage et expérience sensible du temps dans Pesme Aventure (Chrétien de Troyes, Yvain ou le Chevalier au Lion) »

Discussion

17h00-17h20 - Hélène Bellon (Université de Genève) : « La piqûre du désir. Réflexion érotico-littéraire sur les chansons de toile médiévales. »

17h20-17h40 - Tristan Fourré (Nantes Université) : « La laine et l’aleine : la pastoure de Christine de Pizan ou l’échec de l’entrelacement du textile et du lyrisme »

Discussion

18h00-18h20 - Chanter de toile : traductions multilingues et mise en musique de chansons de femmes médiévales, avec les participant.es à la PSL-Week de mars 2024 à la Maison Victor Hugo organisée par Roland Béhar, Nathalie Koble et Xavier Luffin.

18h20-18h40 - Performance de David Christoffel

—

Vendredi 26 septembre 2025

École normale supérieure, Salle des Actes, 45, rue d’Ulm, 75005 Paris

Pratique, poétique et politique

9h-12h - Résistances du fil

9h-9h30 - Conférence plénière : Marik Froidefond (Université Paris Cité) : « Le Patchwork des noms »

9h30-9h50 - Ileana Parvu (Haute École d’Art et de Design de Genève) : « Lignes de vie. Littérature et écriture dans les dessins à la machine à coudre de Geta Brătescu et Ana Lupas »

Discussion et pause

10h30-10h50 - Sébastien Boulay (Université Paris Cité) : « Poétique et politique d’une architecture tissée du Sahara Occidental : dialogue avec Zacim cAllal, poète et réfugié »

10h50-11h10 - Joanna Augustyn (Université Nicolas Copernic de Toruń) : « Qui a peur de la broderie ? De fil en arme. Autour de l’œuvre de Monika Drożyńska »

11h10-11h30 - Tatiana Fougal (MNHN/Musée de l’Homme) et Eugenia Reznik (Université Grenoble Alpes) : « Serviettes ukrainiennes roushnyky. Poésie d’un peuple »

Discussion

12h15 Déjeuner

14h-16h30 - Livres textiles

14h-14h30 - Conférence plénière : Julia Peslier (Université Marie et Louis Pasteur, ELLIADD) : « Façons de soustraire, façons d’ajouter. Les vies négatives textiles dans le poème album textile »

14h30-14h50 - Jeanne Bacharach (CERILAC) : « Louise Bourgeois : ode au textile »

Discussion

15h15-15h35 - Sally Bonn (Université de Picardie Jules Verne) : « Les Livres de fils de Maria Lai : entrelacs d’une poétique du geste »

15h35-15h55 - Nadia Podzemskaia (CNRS-ITEM) et Lorenzo Vinciguerra (Université de Picardie Jules Verne et Université de Bologne), « Au fil de l’abstraction. La poésie des Étoffes cousues de Marie-Renée Chevallier-Kervern »

Discussion et pause

17h-19h – Paroles d’artistes :

autour du travail de Michèle Cohen, avec Cole Swensen (Brown University), Olga Desclouds, avec Amandine Mussou (Université Paris Cité), Jehanne Paternostre, avec Nathalie Koble (ENS-PSL, ITEM), Amalia Laurent avec Lise Wajeman (Université Paris Cité), et Alex Cecchetti, avec Marion Uhlig (Université de Fribourg)

20h – dîner

—

Samedi 27 septembre 2025

École normale supérieure, Salle historique de la Bibliothèque, 45, rue d’Ulm, 75005 Paris

Abstractions poétiques et poèmes concrets

9h-12h00 - Langages codés

9h-9h30 - Conférence plénière : Ida Soulard (École Nationale Supérieure d’Art de Bourges/ Laboratoire ED540 ENS Paris) : « Les “images programmées” d’Anni Albers et leurs liens aux codes précolombiens, quipus et tocapu »

9h30-9h50 - Mari Vautrin (ENS PSL-Université de Lille) : « La sensation d’un poème : Haiku d’Anni Albers »

Discussion et pause

10h30-10h50 - Lucile Encrevé (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs-PSL) : « Écritures abstraites et textile. Un territoire genré ? »

10h50-11h10 - Eduardo Jorge de Oliveira (École Polytechnique Fédérale de Zurich – EPFZ) : « Peaux textiles : une poétique des capes, manteaux et parangolés »

11h10-11h30 - Vincent Broqua (Université Paris 8), « Cecilia Vicuña : tisser la langue du poème »

Discussion

12h - déjeuner

13h45-15h - Fils contemporains : entretiens

13h45-14h30 - Entretien avec Chloé Bensahel, par Nathalie Koble (ENS-PSL), Amandine Mussou (Université Paris Cité) et Marion Uhlig (Université de Fribourg)

14h30-15h15 - Entretien avec Sheila Hicks, par Isaline Saunier (Musée du Quai Branly)

16h-17h30 - Présentation de tapisseries au Musée de Cluny :

Béatrice de Chancel Bardelot (Musée de Cluny), Nathalie Koble (ENS-PSL), Sylvie Lefèvre (Université Paris Sorbonne), Alice Minssieux (ENS Lyon) et Amandine Mussou (Paris Cité).