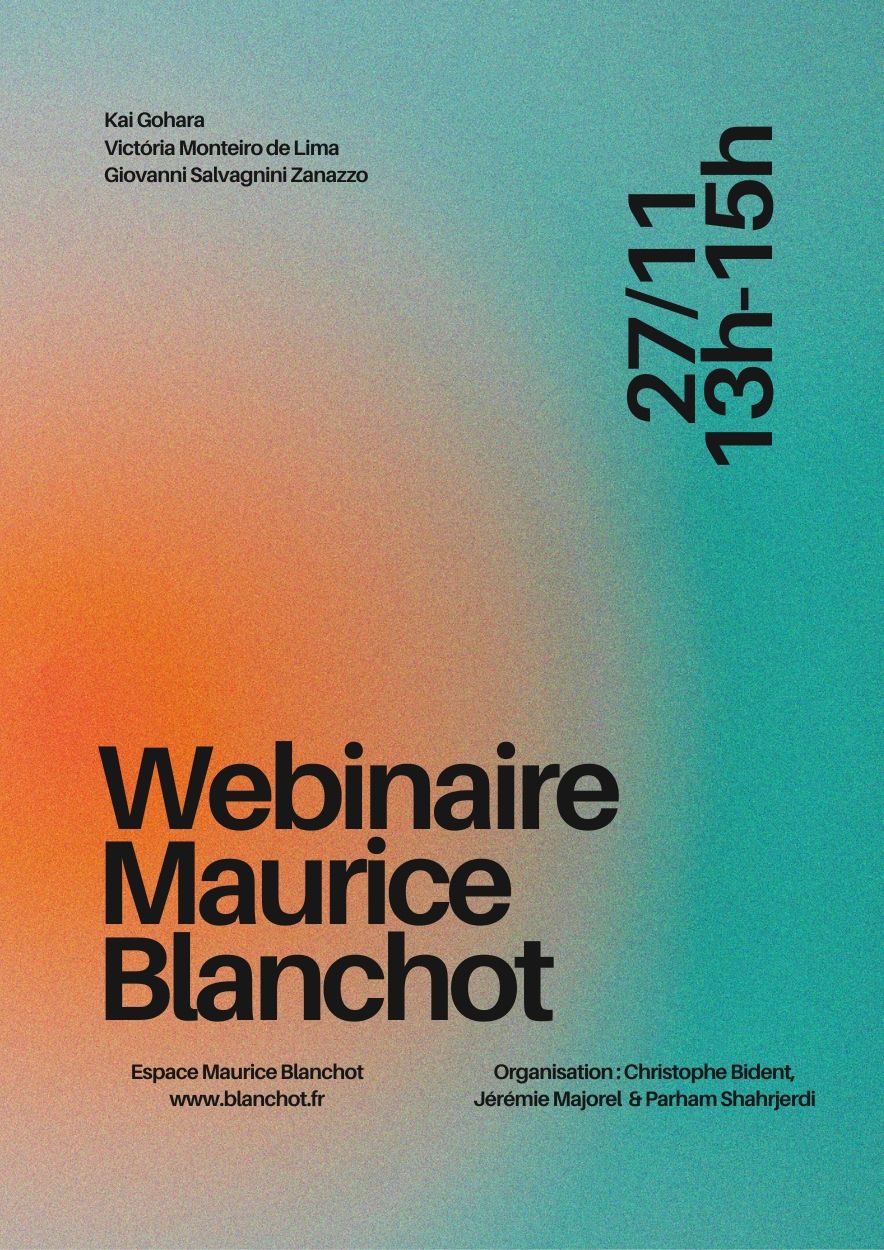

Webinaire Maurice Blanchot

27 novembre 2025, 13h-15h

Organisation :

Christophe Bident, Jérémie Majorel & Parham Shahrjerdi

—

Kai Gohara : « La sincérité et le silence chez Blanchot – en comparaison avec Merleau-Ponty »

La publication en 2013 des Recherches sur l’usage littéraire du langage, notes préparatoires aux cours donnés au Collège de France en 1953, a révélé que Merleau-Ponty lisait à l’époque les textes de Blanchot, parallèlement à ceux de Valéry, Parain, Paulhan, Sartre et autres. Merleau-Ponty et Blanchot faisaient partie des critiques qui, pendant et après la guerre, se sont penchés sur les nombreuses apories auxquelles se heurtait le langage littéraire. En parcourant Recherches, on constate que les principales apories auxquelles Merleau-Ponty s’intéressait concernaient la « sincérité » et le « silence » de l’écrivain. Ces thèmes étaient des questions que les critiques susmentionnés abordaient chacun sous un angle différent. Dans cette intervention, nous allons examiner les textes de Blanchot, notamment, « Le paradoxe d’Aytré » (1946), afin de mettre en évidence les différences entre les points de vue de Merleau-Ponty et de Blanchot sur ces deux thèmes.

Kai Gohara est professeur à l’Université de Tokyo (Japon). Elle a soutenu sa thèse en 2007 à l’Université Paris 7 et a publié en japonais L’image minimale de la littérature – sur Maurice Blanchot (2011). Elle a publié des études de l’œuvre de Blanchot en japonais et en français. Elle a participé aux traductions de L’Instant de ma mort, de L’Entretien infini et des Chroniques littéraires du Journal des débats de Blanchot.

—

Victória Monteiro de Lima : « L’indécidabilité de “veiller” dans Thomas l’obscur (1950) »

Cette intervention se penchera sur l’indécidabilité sémantique dans Thomas l’obscur (1950), comprise comme un procédé narratif qui oblige la pensée à opérer avec des catégories inhabituelles d’indétermination et de négativité, si caractéristiques de l’écriture de Blanchot. Ayant comme étude de cas le verbe veiller – dont la traduction en portugais brésilien oscille entre « velar », « vigiar » et « permanecer em vigília » – dans le chapitre II, nous évaluerons les effets que chaque option produit dans l’économie du paragraphe, en tenant compte de l’ambiance plus large du récit. Comme on peut le constater, le choix du verbe « velar » inscrit la scène dans une atmosphère funèbre et ritualiste qui est, en soi, la mise en scène de l’insaisissable : les mots désignent des relations qu’ils ne parviennent pas à saisir, ils « veillent » tout en révélant une absence. Quant à « vigiar » et « permanecer em vigília », bien que ces verbes partagent une phénoménologie de l’attention à l’invisible, ils déplacent également l’axe de l’expérience du rituel de la mort vers la pure attente face au vide. Il s’agit donc d’une ambiguïté qui reconfigure non seulement le sens, mais aussi l’économie même du regard dans le récit, apportant des nuances décisives dans la traduction. Le choix de l’un ou l’autre terme n’est pas purement lexical, il est stratégique, car il définit l’axe de lecture, que ce soit par la voie de la mort et du secret (« velar ») ou par la voie de l’attente et de l’œil intérieur (« vigiar » et « permanecer em vigília »), réalités qui, chez Blanchot, souvent se confondent.

Victória Monteiro est maître en Études de la Traduction (Universidade de São Paulo) et titulaire d’une licence en Lettres Modernes (Universidade de São Paulo | Université Lumière Lyon 2). Son mémoire porte sur la présence de la traduction dans l’œuvre de Blanchot et présente également une traduction commentée des quatre premiers chapitres de Thomas l’obscur (1950). En 2025, elle a intégré le comité d’organisation de deux événements consacrés à Blanchot au Brésil : le IIe Colloque International Maurice Blanchot (UFPR, Curitiba) et la Ire Journée Maurice Blanchot (USP, São Paulo).

—

Giovanni Salvagnini Zanazzo : « La subjectivité négative dans la nouvelle version de Thomas l’obscur »

La notion de « subjectivité négative » vise à identifier une approche de type apophatique de la subjectivité, la considérant non par l’accumulation de formes visibles et de signes identitaires mais, en revanche, comme ce sur quoi rien ne peut être dit – à l’image du Dieu de la théologie négative. Pour mieux éclairer le sens de cette notion, nous poserons une distinction entre le côté « solide » et le côté « irremplaçable » de la subjectivité, où le premier côté indique une solidité identitaire assez stéréotypée, de type bourgeois, tandis que le deuxième désigne, à travers une référence gidienne, le désir de se rendre irremplaçable, peu importe le moyen. C’est notamment ce dernier volet, et pas seulement le premier, que la subjectivité négative met en crise. En ce sens, la nouvelle version de Thomas l’obscur (1950) de Blanchot en constitue un cas exemplaire, dans la mesure où elle représente la descente de son protagoniste dans la dimension neutre de la « nuit ». Il s’agira donc d’étudier dans quelle mesure et par quels moyens ce roman participe du mouvement blanchotien de l’écriture menant du « Je » au « Il ». Ce faisant, on mettra en évidence qu’il est possible d’y déceler encore des persistances non négligeables, même si souvent négligées, de la notion de subjectivité – à la fois dans le point de vue situé du personnage et dans quelques-unes de ses considérations.

Giovanni Salvagnini Zanazzo est doctorant à l’Université de Padoue, en Italie, en cotutelle avec l’Université Paris Nanterre. Son projet de thèse porte sur les représentations « négatives » de la subjectivité dans les littératures française et italienne du XXe et du XXIe siècle. Il a participé en tant qu’intervenant ou organisateur à plusieurs colloques nationaux et internationaux. Il a également publié de nombreux essais dans des revues académiques telles que la Revue italienne d’études françaises, Between, Ligeia et Comparatistica. Ses recherches portent aussi sur la réception du Japon dans la littérature française, sur la théorie littéraire contemporaine ainsi que sur des écrivains italiens et français (dont Landolfi, Manganelli, Valéry, Barthes).