Doctoriales SERD

Appel à communication pour la journée d’études

Le sacrifice au XIXe siècle

Université Paris Cité – Bibliothèque Jacques-Seebacher

Les Doctoriales de la SERD organisent une journée d’études conclusive le 13 juin 2026, destinée à clore leur cycle de séminaire consacré à la thématique de Violence et destruction au cours du long XIXᵉ siècle (1789-1914). Cette édition met à l’honneur la notion de sacrifice, entendue dans une acception volontairement large, à travers les arts et les lettres.

Les propositions de communication, d’une longueur maximale de 300 mots, sont à envoyer avant le 10 avril 2026 aux adresses suivantes : eleonora.bellentani@unimore.it, nico.chapeau@sfr.fr et francesco.vignoli@unifi.it. Elles devront être accompagnées d’une notice bio-bibliographique, précisant notamment le laboratoire et l’université de rattachement.

Comité d’organisation : Eleonora Bellentani (Doctorant, Université Sorbonne Nouvelle et Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), Nicolas Chapeau (Doctorant, Université Paris Cité), Claire Jouy (Docteure, Laboratoire de Recherche Historique Rhône Alpes), Victor Kolta (Doctorant, Sorbonne Université), Francesco Vignoli (Doctorant, Université de Florence, Sorbonne Université et Rheinische Universität Bonn).

—

Issu du latin sacrificium, formé à partir de sacer et de facere, le sacrifice renvoie d’abord à l’idée d’un acte qui institue un rapport au sacré, souvent par le biais d’une offrande, d’une perte, d’une destruction ou d’un renoncement. Cette définition première, héritée des pratiques rituelles antiques et religieuses, n’épuise toutefois pas les usages du terme, dont le champ s’élargit progressivement au fil de l’histoire. En 1835, le Dictionnaire de l’Académie française fait d’abord état de la dimension cérémonielle de l’offrande à Dieu ou « aux idoles, aux fausses divinités », avant de proposer une définition plus large : « abandon de quelque chose de considérable, d’agréable, etc., privation que l’on s’impose, ou à laquelle on se résigne, pour l’amour de Dieu ou d’une personne, ou en considération de quelque chose » (t. 2, p. 690). Le XIXᵉ siècle occupe une position singulière dans cette redéfinition du sacrifice. Moment de recomposition des cadres religieux, moraux et symboliques à travers ses révolutions, il voit la notion de sacrifice se déplacer et se redéployer dans des domaines variés, parfois éloignés de sa matrice pénitentielle : la morale individuelle, l’engagement politique, le travail, l’art ou encore la littérature. Dans le même temps, le sacrifice demeure un lieu de tension, pris entre valorisation et soupçon, héroïsation et dénonciation de la violence qu’il implique. Envisagée à la fois dans son héritage diachronique et dans ses usages synchroniques, la notion apparaît ainsi comme un observatoire privilégié des transformations culturelles, sociales et esthétiques du long XIXᵉ siècle.

Afin de rendre compte de la richesse et de la complexité de la notion de sacrifice au XIXe siècle, cet appel est organisé en plusieurs sections thématiques, conçues comme des axes de réflexions non exclusifs. Celles-ci proposent des entrées disciplinaires et transversales – philosophiques, artistiques, esthétiques, littéraires, sociologiques et anthropologiques – permettant d’explorer les multiples définitions, formes, fonctions et représentations du sacrifice. Ces axes n’ont pas vocation d’être exhaustifs ni cloisonnés : les propositions pourront s’inscrire à leur croisement, ou en proposer un déplacement, dès lors qu’elles contribuent à éclairer la question du sacrifice, dans ses usages, ses tensions, et ses mutations.

Quelques pistes de réflexion :

Légitimer le sacrifice

La notion de sacrifice engage d’emblée une réflexion sur la valeur, la perte et la finalité. Sacrifier, c’est consentir à une privation – de soi, d’un autre, d’un bien, d’un idéal – au nom d’une instance jugée supérieure : Dieu, la patrie, la morale, l’art, l’avenir. Or le XIXᵉ siècle constitue un moment charnière dans l’histoire de cette notion, marqué par l’effritement des cadres religieux traditionnels et la redéfinition des systèmes de légitimation.

Dans un contexte de sécularisation progressive, le sacrifice tend à se déplacer : de la sphère rituelle vers des formes morales, politiques ou existentielles. Il peut ainsi être interrogé à l’aune de la philosophie idéaliste, de la pensée du progrès, mais aussi des critiques modernes de la logique sacrificielle, qu’il s’agisse de dénoncer une aliénation, une illusion ou une violence masquée. Le sacrifice est-il encore pensable comme nécessité, ou devient-il le symptôme d’un ordre en crise ? Peut-il être valorisé sans être immédiatement soupçonné de dissimuler un rapport de domination ?

La notion de sacrifice met en dialogue des philosophies aux origines, aux méthodes et aux raisonnements divers, voire opposés. À l’aube du nouveau siècle, Hegel est sans doute le premier à s’emparer de la notion de sacrifice. Dans la Phénoménologie de l’esprit (1807), l’auteur amorce une réflexion qu’il poursuivra durant plusieurs années. On trouve un principe structurant dans sa pensée du sacrifice. Celui-ci se pense dans la mise en dialogue entre la partie et le tout, le singulier et le collectif, et aboutit à un écrasement du premier par le second. En effet, à en croire Hegel en accédant à l’universel le singulier est amené à être sacrifié, diminué, effacé. Hegel affine sa pensée dans les Principes de la philosophie du droit (1821) où il conceptualise le sacrifice comme un renoncement à l’immédiat et à l’individuel (le particulier) imposé par l’accès à l’universel, au collectif. Les intérêts privés sont amenés à se dissoudre sous le poids des intérêts de l’État. Entre-temps, Hegel a donné ses Leçons sur la philosophie de l’histoire qui seront publiées à titre posthume et où le il déploie son grand concept de ruse de la raison. Ce dernier l’amène à noter et à analyser un sacrifice pour lui inéluctable, celui des individus et des peuples qui vont être sacrifiés aux progrès de l’esprit. Ainsi, le sacrifice contribue au devenir historique ce qui le rend rationnel et nécessaire.

En parallèle d’Hegel, une école philosophique aux contours parfois flous mais à l’importance très grande va également voir dans le sacrifice une dynamique historique indispensable, celle de la contre-révolution. L’une de ses figures les plus emblématiques, Joseph de Maistre, en fera l’un des concepts majeurs de sa philosophie. En 1810, la même année que Les Soirées de Saint-Pétersbourg, l’un de ses chefs-d’œuvre, de Maistre signe un flamboyant opuscule intitulé Éclaircissement sur les sacrifices. L’auteur cherche à comprendre les violences qui déferlent sur la France depuis 1789. Le sacrifice au fil des pages se dessine comme l’arme, l’outil de la providence qui doit punir les Français d’avoir cassé la marche de l’histoire, d’avoir mis un terme au régime millénaire qui portait le royaume, d’avoir libéré des passions basses et des forces souterraines qui bouillonnaient dans les ombres depuis des siècles et surtout (le pire pour de Maistre) d’avoir tué son roi. La providence impose le prix du sang, le salut par le sang. Le peuple fou doit payer le prix des pots cassés, expier sa faute et selon de Maistre il ne peut le faire autrement qu’en se sacrifiant sur l’autel de l’histoire. Selon lui, il n’y a pas de victimes innocentes et si tant de martyres sont imposés aux hommes c’est pour les laver de la faute. Avec la philosophie des Anti-Lumières qui voit dans la Révolution française une punition divine, l’histoire, la religion et la politique se croisent, le philosophique et le théologique se lient dans une pensée qui deviendra la source vive de toute une tradition contre-révolutionnaire.

La question de la théologie évoquée ci-dessus donne à la notion de sacrifice une nouvelle dynamique philosophique avec la pensée de Soeren Kierkegaard au milieu du siècle. Pour le philosophe danois le sacrifice est au centre de la place que le sujet occupe devant le divin. Dans Crainte et tremblement (1843), le sacrifice pose un problème à Kierkegaard qui y voit l’un des paradoxes les plus extrêmes de la foi. Il est aussi irraisonnable sur le plan de la rationalité qu’absolu et puissant sur celui de la foi. Prenant l’exemple d’Abraham et d’Isaac, Kierkegaard montre que le sacrifice est inutile voire absurde pour ce qui est du bon sens et de l’éthique mais qu’il n’y a rien de plus grand en termes d’amour de dieu. Ce paradoxe devient l’un des murs porteurs de la pensée théologique de Kierkegaard au point qu’il en approfondie la conceptualisation dans son essai Les Œuvres de l’amour (1847) où il présente le sacrifice pour le sujet comme un don de sa personne tout entière à dieu. La particularité de ce don, l’élément qui fait sa singularité première et sa force devant dieu est qu’il est sans réciprocité. En effet, Dieu, expliquera Kierkegaard, ne sacrifie rien de lui en retour pour le sujet qui lui sacrifie tout. Cela décuple la force de ce sacrifice qui est fait par l’homme sans attente d’une quelconque forme de réponse, dans un total désintérêt en somme. Dans un essai plus tardif de Kierkegaard, La Maladie à la mort (1849), le sacrifice est l’une des formes que peut revêtir le désespoir – concept auquel il consacre le présent texte – en tant que stigmate d’une renonciation à être, à exister pour son moi.

Le concept de sacrifice a voyagé au long des différentes étapes de l’histoire des idées et les philosophies du XIXe siècle ont peu à peu développé non seulement une analyse depuis différents axes du sacrifice comme nous l’avons évoqué ci-dessus mais également une opposition. Les charges arrivent assez tôt dans le siècle. À l’heure où de Maistre le justifie et le glorifie sous certains aspects, les hommes de la Société des Idéologues animés par des logiques voltairiennes et sensualistes héritées de Condillac, eux, se livrent à une critique en règle du sacrifice. Par exemple, Antoine-Claude Destutt de Tracy, chef de file du groupe tant admiré par Stendhal, dans la quatrième partie des Éléments d’idéologie (1799-1815), aborde la question entre les domaines de l’éthique et de la politique pour justifier l’idée que la morale est fondée sur une union indéfectible entre l’intérêt individuel et les intérêts collectifs de la foule et non sur le sacrifice de soi pour autrui ou pour dieu.

Cette première remise en cause du sacrifice laissera place à la fin du siècle à une critique plus tonitruante, celle de Friedrich Nietzsche. Ce dernier voit dans l’acte sacrificiel une soumission qui ne dit pas son nom face à une forme de domination religieuse elle-même masquée. C’est pour lui par excellence une action de complaisance face à la souffrance voire une valorisation de celle-ci au détriment de la vie et de la liberté (La Généalogie de la morale, 1887). Le sacrifice dans la philosophie nietzschéenne est ainsi amené à devenir l’un des premiers stigmates du faible, un sujet qui en s’abandonnant à de mauvaises morales fondées sur le sacrifice ou l’altruisme finit par se détruire en perdant toute forme de vitalité (Ainsi parlait Zarathoustra, 1883-1885). Selon Nietzsche, le problème vient essentiellement du Christianisme qui exalte cette morale sacrificielle en agitant le drapeau du repentir, de la rédemption, du rachat des fautes (L’Antéchrist, 1888). C’est pourquoi il exhorte son lecteur à se débarrasser de cette logique doloriste en se fabriquant un vitalisme solide pour dépasser le piège du sacrifice (Par-delà le bien et le mal, 1886).

Après Nietzsche, l’analyse et la remise en cause du sacrifice prennent de nouvelles formes avec l’approche de la fin du siècle, la plus importante étant celle du marxisme. Au livre I du Capital (1867) Karl Marx aborde les sacrifices réalisés par les prolétaires en termes de temps (sacrifice du temps libre) et de santé (sacrifice du corps) au profit du grand capital et de ceux qui le détiennent. Toujours dans Le Capital et dans une moindre mesure dans L’Idéologie allemande (1845-1846), Marx travaille à distinguer radicalement sacrifice et liberté. Le sacrifice est effectivement une action imposée par le système capitaliste afin de se fortifier toujours davantage. Le sacrifice n’est donc en rien selon lui l’œuvre d’un choix délibéré, d’un libre-arbitre, d’une foi dans le sacré. La foi et le sacré sont pour Marx des mensonges, une mascarade arborée par le système capitaliste pour dissimuler sa réalité. Marx et ses disciples, en particulier Louis Althusser dans Pour Marx (1965), chercheront à leurs façons à trouver des voies philosophiques qui pourraient garantir une déconstruction du sacrifice imposé au sujet par le capitalisme.

Des martyrs aux héros anonymes sacrifiés

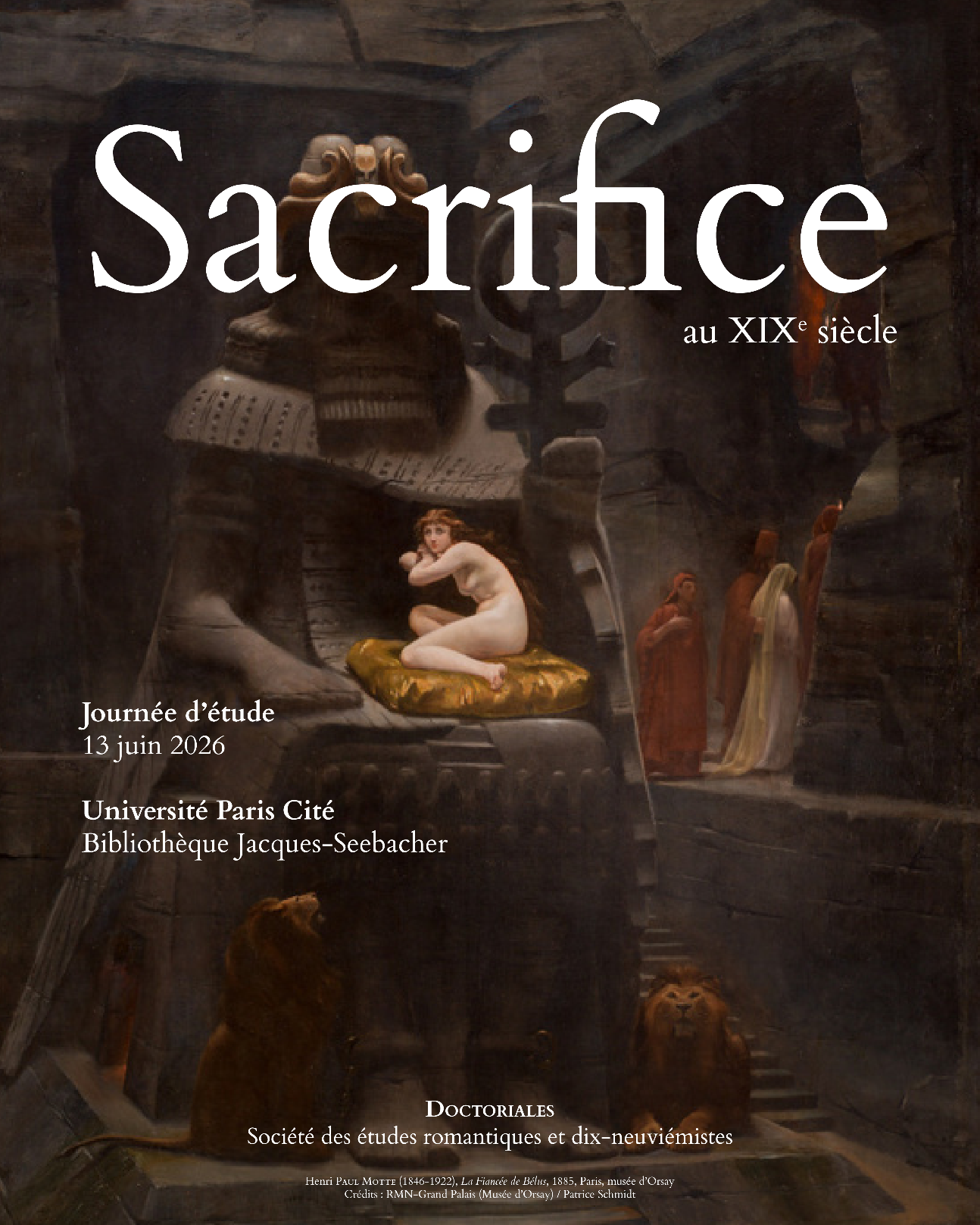

En histoire de l’art, le terme de sacrifice renvoie d’emblée à son interprétation dans des œuvres à sujet religieux où trônent la figure du Christ et des saints martyrs ayant fait don de leur vie pour l’amour de Dieu, ou ayant été prêts à sacrifier la vie de ceux qui leurs étaient chers comme Abraham et Isaac. L’Antiquité et la mythologie ne sont pas en reste avec les suicides de Socrate ou Démosthène, Aristote louant cet acte ambigu dans Éthique à Nicomaque, le sacrifice d’Iphigénie, les sacrifices d’animaux sur l’autel, ou la virginité des jeunes épouses offerte à Priape avant de rejoindre leurs époux. Si la période moderne a produit des œuvres pléthoriques sur ces thèmes protéiformes du sacrifice, à l’aube du XIXe siècle, une nouvelle quête de moralité met davantage en exergue le héros sacrifié incarnant la « noble simplicité et la grandeur calme » pour reprendre les termes de Johann Joachim Winckelmann sur l’art antique et ses héros. Le maître de l’art réformateur néoclassique, Jacques-Louis David, l’incarne avec Léonidas aux Thermopyles (1814, musée du Louvre) dans une composition au premier-plan linéaire gravitant autour de la figure impassible du sage qui sait que la fin les attend tous.

La figure du héros martial et spirituel est amplement incarnée durant la première décennie par Napoléon Bonaparte qui s’enquit de commander une série de peintures à David et son atelier afin d’orchestrer sa propagande. Dans Napoléon visitant le champ de bataille d’Eylau, 9 février 1807 (1808, musée du Louvre), les corps jonchent le sol glacé au premier-plan, Antoine-Jean Gros représentant l’empereur entouré des hommes sacrifiés à la cause nationale. Dans Napoléon visitant les pestiférés de Jaffa (11 mars 1799), (1804, musée du Louvre), par un subtil jeu de composition dont seul un élève issu de l’atelier de David peut avoir la maîtrise, le véritable héros n’est pas Napoléon, mais le soldat pestiféré qu’il s’apprête à toucher, dont le regard est situé exactement au milieu de la composition à la verticale. Le geste nous rappelle le Noli me tangere de saint Thomas. Dans cette œuvre, Gros initie un changement de regard que les événements des décennies suivantes amplifient.

Les révolutions de 1830 et 1848 offrent aux artistes de nouveaux héros. Anonymes, leurs chairs et leur sang couvrent les pavés de la capitale, et les artistes en font les héros d’une peinture d’histoire qui se transforme en peinture d’actualité. Les premier-plans vierges de désordre des batailles ornant les cimaises du château de Versailles laissent place aux Salons du Louvre aux corps meurtris des hommes et des femmes du peuple sacrifié. Du Massacre de Scio (1824, musée du Louvre) à la Liberté guidant le peuple (1830, musée du Louvre) chez Eugène Delacroix, en passant par les naufragés du Radeau de la Méduse chez Théodore Géricault (1818-1810, musée du Louvre), les artistes, dont d’anciens élèves de David, se tournent vers le romantisme naissant au nom de la défense des oubliés de l’histoire.

Suivant le mouvement initié par les artistes à la sensibilité romantique, l’on peut s’interroger sur le processus d’héroïsation de l’anonyme sacrifié au service du bien commun. Une étude attentive de ses répercussions dans les choix de sujets et de compositions par les artistes dont les stratégies visent à choquer, émouvoir ou éprouver le spectateur dans la mise en scène de la perte et de la violence peut être menée.

La représentation de l’intimité des liens humains et des amours sacrifiés s’amplifie au XIXe siècle sous l’influence d’une littérature aux accents romantiques. Parmi les auteurs favoris figure Dante Alighieri et sa Divine Comédie (1303-1321) qui retrace le récit de nombreuses vies sacrifiées aux Enfers. Avant que Rodin n’offre sa version de la Porte dorée de Ghiberti au Baptistère de Florence à travers la Porte de l’Enfer (1880-1917), Jean-Baptiste Carpeaux se défend des règles académiques pour « exprimer les passions les plus violentes et y attacher la tendresse la plus délicate » dans une représentation d’Ugolin terrassé par l’angoisse et la faim enfermés dans une tour pour y mourir de faim. L’instant est celui de l’acmé de la lutte intérieure du père pour ne pas sacrifier la vie de ses fils. L’artiste préfigure l’horrifique défaite morale qui suit par la tension ultime des muscles des corps entrelacés. L’on peut donc s’interroger sur les procédés techniques et stylistiques mis en place par les artistes pour illustrer les grands récits de l’humanité où les tensions les plus intenses défigurent et déforment les personnages meurtris par des décisions imposant le plus lourd des sacrifices, celui de sa chair ou de son bien aimé. Le sacrifice de sa propre vie, par désespoir ou pour la survie de l’autre ou de la communauté pourra également inspirer des réflexions fructueuses.

Souffrance créatrice en péril

Dans un siècle romantique qui esthétise les passions humaines et le processus créatif des artistes, le sacrifice pose la question du rapport entre création, souffrance et valeur. Le XIXᵉ siècle hérite et transforme l’idée romantique selon laquelle l’art naîtrait d’un renoncement – à la vie sociale, au bonheur, parfois à la santé ou à la reconnaissance. Théophile Gautier le dit lui-même dans son Histoire du romantisme : « Il était de mode alors dans l’école romantique d’être pâle, livide, verdâtre, un peu cadavéreux s’il était possible » (Gallimard, 2011, p. 81). Baudelaire défend les héros modernes tels Vautrin et Rastignac qui ne sont pas moins sublimes, voire surpassent, ceux de l’Illiade. Le poète regrette que Fontanerès, l’inventeur du bateau à vapeur ayant fait le choix de détruire son invention volée dans Les Ressources de Quinola, comédie mise en scène par Balzac au Théâtre de l’Odéon le 19 mars 1842, n’ait pas « osé raconter au public vos douleurs sous le frac funèbre et convulsionné que nous endossons tous » (Baudelaire, Critique d’art suivi de Critique musicale, Gallimard, 2011, p. 156). Protégé de son écharpe rouge, Delacroix incarne le persona de l’artiste souffreteux, et les vives critiques qu’il subit aux Salons renforcent son pouvoir d’attraction. La figure de l’artiste sacrifié, incompris ou maudit, participe d’une mythologie moderne qu’il convient d’interroger dans ses fondements et ses usages.

Peindre ou sculpter ce qui choquera, voici un pari osé que les artistes prennent en s’attaquant à la hiérarchie des genres érigée par André Félibien en 1667. Elle est bouleversée au profit de nouvelles thématiques portant en elles le creuset des révolutions sociales. Après les sujets d’actualités sanglantes se donnant pour mission d’honorer les héros anonymes en s’autorisant les formats historiques, ce sont les paysages et les scènes du quotidien qui s’invitent sur les toiles monumentales. Les héros du passé s’effacent pour laisser place à l’immensité sous l’impulsion du plein-air, et les héros des campagnes scandent les toiles des réalistes.

Renouveler avec une telle ferveur la peinture, c’est aussi agir pour ne pas la laisser mourir tandis que la concurrence des méthodes optiques de représentation du monde s’accroit dangereusement. Quelle destinée pour le beau dans le siècle du progrès ? La photographie qui se déploie dans les années 1840 bouleverse les esprits les plus réfractaires à la modernité qui sacrifierait la beauté romantique du geste créateur au profit d’un mimétisme optique asséché de toute émotion. Baudelaire s’indigne dans sa critique du Salon de 1859 au sujet des débordements de l’usage de la photographie, allant jusqu’à commettre « un double sacrilège et insultant à la fois la divine peinture et l’art sublime du comédien » par la diffusion de petites images obscènes. La peinture ainsi profanée n’est pas au bout de ses peines.

La beauté singulière issue des bizarreries de la nature et rendue avec poésie par le peintre est enfin mise à mal par le déploiement massif de la reproduction lithographique à travers les organes de presse et d’édition. La diffusion de masse s’attaque directement à l’aura de l’œuvre notamment caractérisée par ce que Walter Benjamin appelle « l’ici et maintenant de l’œuvre d’art – le caractère absolument unique de son existence, au lieu même où elle se trouve » (L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Payot & Rivages, 2013, p. 45). Elle impose un nouveau rapport à l’image et à la figure de l’artiste, le nom de ce dernier étant parfois sacrifié au profit des célèbres illustrateurs ayant réinterprété ses travaux. Des études de cas sur la destinée des artistes copiés et sacrifiés par la postérité permettrait d’illustrer la destinée des « beaux-arts » au siècle de l’industrialisation et du progrès.

Autodestruction

En littérature, le sacrifice peut être abordé comme un moteur narratif central. Il structure de nombreuses intrigues du XIXᵉ siècle, qu’il s’agisse de sacrifices imposés, consentis, différés ou refusés. Personnages sacrifiés par l’ordre social, figures expiatoires, boucs émissaires : autant de configurations narratives à analyser dans leur fonctionnement et leurs effets. Barbey d’Aurevilly, par exemple, met en place ce qu’on peut considérer comme une déformation du topos du sacrifice dans La Vengeance d’une femme, l’une des nouvelles des Diaboliques, et déforme tout particulièrement le concept du héros qui se détruit au nom d’un idéal : l’auteur peint le sacrifice avec des teintes sombres et transforme la représentation souvent hagiographique de l’immolation de soi en l’effrayant portrait de ce qu’il définit comme « le sublime de l’enfer » (Barbey, 1985, p. 474). En effet, la femme dont il est question dans le titre se sacrifie sur l’autel d’une vengeance qui la mène à la déchéance physique et morale, déchéance dont elle ne se soucie nullement vu que son seul but, plongée comme elle l’est dans l’abîme de la haine et de la prostitution, est de souiller la réputation de son mari, qu’elle n’aimait pas, parce que coupable d’avoir tué l’homme qu’elle aimait véritablement :

[...] – je ne suis plus que dans l’ivresse de la vengeance… Mais je la ferai assez profonde […] pour y mourir, dans cette vengeance, comme les mosquitos de mon pays, qui meurent, gorgés de sang, dans la blessure qu’ils ont faite. […] J’en serais plus infâme, mais j’en serais mieux vengée. (Barbey d’Aurevilly, 1985, p. 459-460).

Immolation obscure et perverse, le sacrifice de cette femme, damnée à jamais, relève de l’autodestruction : la nouvelle de Barbey suggère donc de nouvelles pistes de réflexion à propos de la représentation littéraire de la distorsion du sacrifice.

À un niveau métadiégétique, le sacrifice peut également concerner la relation entre auteur, œuvre et lecteur. L’écrivain peut se mettre en scène comme sacrifiant une part de lui-même dans l’écriture, ou au contraire reprocher au public de ne pas être à la hauteur de ce qui lui est donné. Le texte devient alors le lieu d’une tension entre don et perte, reconnaissance et malentendu, qui engage une réflexion sur la réception, l’adresse et la responsabilité herméneutique. On pourra ainsi s’intéresser à des scènes de destruction volontaire de l’écrit, telles que la tentation, chez Lamartine dans Raphaël, de brûler un manuscrit intime, geste qui peut être lu comme un sacrifice symbolique de l’œuvre au nom de la préservation de l’expérience vécue et de la retenue morale, et plus largement comme une mise en tension entre écriture, mémoire et renoncement au XIXᵉ siècle.

Le sacrifice constitue un motif thématique récurrent, ainsi qu’un principe structurant de l’intrigue, comme l’ont abondamment montré les travaux critiques de ces dernières années (Néry, 1992). Qu’il soit imposé, consenti, différé ou refusé, le sacrifice traverse le siècle sous des formes multiples, qui témoignent de l’évolution des sensibilités esthétiques et des cadres idéologiques. Personnages sacrifiés par l’ordre social, héros qui se détruisent au nom d’un idéal, figures expiatoires ou boucs émissaires : autant de configurations narratives à analyser dans leur fonctionnement et leurs effets.

Au début du siècle, le sacrifice s’inscrit encore dans un horizon fortement marqué par le sacré, héritier des traditions religieuses et contre-révolutionnaires, comme Joseph de Maistre le souligne dans son Éclaircissement sur les sacrifices (1810). Cette conception irrigue la poésie et la prose romantiques, où le sacrifice peut prendre la forme d’un renoncement héroïque, d’une offrande de soi ou d’un geste expiatoire. Chez Alfred de Vigny, la poésie met en scène un sacrifice à la fois moral et métaphysique, associé à une éthique de la grandeur et de la solitude (« Le Mont des Oliviers », « Wanda »), tandis que Lamartine explore des formes de sacrifice mystique et affectif, liées à l’idéal, à la foi et à la mémoire (Jocelyn, La Chute d’un ange).

Progressivement, la poésie post-romantique déplace le sacrifice vers une économie plus ambivalente, où le don de soi s’articule à la dette, à la culpabilité ou encore à la violence symbolique, avec une volonté fréquente de traitement distancié, comique ou parodique, de la logique sacrificielle, qui en désamorce la solennité et en met à nu les ressorts idéologiques. Chez Baudelaire, par exemple, le sacrifice relève souvent d’un déséquilibre entre dette et jouissance, offrande et destruction (« Les Litanies de Satan », « L’héautontimorouménos »). À la fin du siècle, certaines œuvres poétiques mettent en scène le refus du sacrifice, comme chez Rimbaud, où la logique sacrificielle est retournée ou déjouée (« Bannières de mai », « Patience »), signalant une crise profonde des valeurs qui la soutenaient.

Dans la prose narrative, le sacrifice acquiert très tôt une fonction structurante de premier plan. Le roman du XIXᵉ siècle multiplie les figures de personnages sacrifiés par l’ordre social, par la famille, par l’Histoire ou par les idéologies dominantes. Chez Stendhal, le sacrifice peut paradoxalement se conjuguer avec une recherche du bonheur, dans une tension constante entre ambition individuelle et renoncement (Le Rouge et le Noir). Chez Flaubert, le sacrifice se déploie dans des mises en scène ritualisées et archaïques, notamment dans Salammbô et Hérodias, où la violence sacrificielle structure l’intrigue et s’inscrit dans des dispositifs symboliques fortement codifiés. Le naturalisme radicalise cette dynamique en inscrivant le sacrifice au cœur des mécanismes sociaux et économiques. Chez Zola, il s’inscrit dans une logique systémique qui produit des figures expiatoires et des boucs émissaires, révélant la manière dont le corps social désigne et consume ses propres victimes (Le Ventre de Paris, La Confession de Claude). En même temps, le sacrifice conserve aussi une puissance narrative intacte, tout en se chargeant souvent d’une violence morale et symbolique accrue. Chez Barbey d’Aurevilly (Un prêtre marié, Une histoire sans nom), le sacrifice ne coïncide pas seulement avec une distorsion du topos : au contraire, il s’inscrit dans une dramaturgie de l’expiation et de la faute irrémissible, tandis que chez Mirbeau (Contes cruels), il devient l’indice d’une cruauté sociale et sexuelle qui condamne certaines figures féminines à une destruction programmée.

Sacré et profane

Le sacrifice constitue un opérateur majeur de la pensée sociale et politique du XIXᵉ siècle. Il est mobilisé pour légitimer la guerre, la répression, le travail, la pauvreté ou l’ordre moral, au nom d’un avenir collectif ou d’un progrès supposé. Le discours sacrificiel peut ainsi servir à naturaliser des inégalités ou à exiger de certains groupes – classes populaires, femmes, minorités – un renoncement structurel.

Mais le sacrifice peut aussi être contesté : refus de mourir pour une cause, critique de l’exploitation, dénonciation des victimes invisibles de la modernité industrielle. À ce titre, il est possible d’interroger les discours de résistance, de réappropriation ou de subversion de la logique sacrificielle, dans un siècle marqué par de profondes transformations politiques et sociales.

Les dernières décennies du siècle seront celles d’un basculement dans la façon de problématiser la notion de sacrifice, d’un changement de méthode de travail. On assiste à travers l’évolution du concept au passage de la philosophie vers la sociologie. En effet, avec les sociologues, le sacrifice demeure un objet d’étude central mais il porte désormais les traits d’un objet scientifique à disséquer et à comprendre plus que ceux d’un objet moral à valider ou à déconstruire.

On le voit d’abord avec Auguste Comte dans son Cours de sociologie positive où il développe sa théorie des trois états : le théologique, le métaphysique et le positif. Le sacrifice est l’une des pratiques endémiques au stade théologique. Comte interprète le sacrifice comme un don motivé par un intérêt très clair. Au temps du stade théologique, les hommes expliquaient les phénomènes naturels par l’œuvre de puissances surnaturelles. Ces dernières devaient être apaisées, et gratifiées. Pour les tempérer voire les influencer positivement, les sociétés les nourrissaient d’offrandes, mettaient en scène des rituels, organisaient des périodes de privation. La fiction s’est d’ailleurs amplement alimentée de cette idée tel qu’on peut le voir dans Salammbô de Gustave Flaubert (1862) et surtout dans Carthage en flammes d’Emilio Salgari (1908). Ce sont des méthodes culturelles et religieuses d’intercession qui sont vouées à être délaissées au fur et à mesure que se déroule l’évolution des sociétés. Elles sont vouées à disparaître, remplacées par la science et par ce Comte pense comme une morale positive. De plus, Comte voit dans le sacrifice une contradiction sociologique importante dont il se sert pour questionner ce fait social. Le sacrifice est une pratique rationnelle dans sa structure symbolique mais sorti de celui-ci elle s’apparente à une pratique très irrationnelle.

Émile Durkheim, à son tour, esquisse cette nouvelle approche sociologique dans De la division du travail social (1893) mais c’est surtout dans Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912) qu’il lui donne sa pleine mesure. Le sacrifice y est pensé comme un fait social récurent qui a pour caractéristique première de dessiner dans le quotidien un rapport concret du sujet au sacré ainsi qu’un lien conduisant les hommes à faire société autour de sacrifices communs. Ce qui intéresse particulièrement Durkheim c’est la dimension symbolique du sacrifice. Celui-ci récupère selon lui l’énergie d’un groupe social pour la transformer en un rite, une coutume qui repose sur un ordre symbolique. Toutes les pratiques rituelles fondées sur le sacrifice viennent questionner en sociologie la frontière complexe entre le sacré et le profane.

Il faut souligner le fait que le sacrifice vient se positionner dans un croisement entre la sociologie et l’anthropologie. En effet, les réflexions sociologiques sur le sacrifice se placent en dialogue avec celles de plusieurs anthropologues comme James George Frazer qui présente dans Le Rameau d’or (1890) le sacrifice comme l’un des points centraux d’un langage symbolique universel permettant de maintenir un ordre cosmique ou Edward Tylor qui dans Primitive Culture (1871) étudie la relation de l’homme avec dieu à travers le sacrifice.

C’est surtout un anthropologue écossais qui bien que peu traduit en français, William Robertson Smith influença le plus la sociologie. Dans son texte majeur Religion of the Semites (1889) où il étudie notamment les sacrifices humains et l’anthropophagie, il introduit une idée qui influencera Durkheim et ses contemporains : avant d’être un rite religieux, le sacrifice serait en fait un rite social. Selon Smith, la première conséquence du sacrifice n’est pas de faire un don à dieu mais de former une communauté. Le premier fait engendré par l’acte sacrificiel est de solidifier, de matérialiser une communauté d’hommes autour d’une somme de croyances et de coutumes. Si la communauté est rendue plus puissante par le sacrifice c’est parce qu’il rapproche, unifie les sacrificateurs. La communauté sociale, qui fédère les hommes entre eux prépare la communauté religieuse qui fédère les hommes avec dieu. Sur le plan social le sacrifice tel que l’étudie Smith est un acte de communion. Utilisant les méthodes de l’anthropologie, sans légitimer le sacrifice, Smith peut ainsi en produire une analyse plus profonde que celle des ethnologues du seizième siècle tels qu’André Thevet avec Les Singularités de la France Antarctique (1557) ou Hans Staden dans Nus, féroces et anthropophages (1557) qui se penchaient sur les cultures sud-américaines.

Genre et sacrifice féminin

Le sacrifice est profondément genré. Au XIXᵉ siècle, il participe à la construction et à la naturalisation de rôles sexués distincts : sacrifice héroïque, guerrier ou politique du côté des masculinités ; sacrifice domestique, maternel ou moral du côté des féminités. Ces modèles normatifs, largement diffusés par les discours sociaux, religieux et littéraires, méritent d’être interrogés dans leurs modalités et leurs effets. Les Misérables donnent par exemple une représentation nuancée du sacrifice masculin et féminin. En effet, si les personnages hugoliens, souvent considérés comme des figures archétypiques, confirment d’un côté les caractéristiques du portrait genré du sacrifice, de l’autre ils mettent en question certains traits de l’immolation féminine et nous poussent donc à réfléchir davantage sur le lien entre femme et sacrifice ; Fantine et Éponine constituent, en ce sens, une intéressante étude de cas, d’autant plus si on considère que les deux mènent une existence marquée par la misère, et que leur descente s’oppose diamétralement à l’ascension de Cosette, personnage autour duquel tournent leurs destinées. Le sacrifice de Fantine est celui d’une jeune femme qui, au début du roman, incarne une pudeur et une pureté presque virginales. Dans l’enfer de la misère, elle connait un abrutissement complet, allant de sa beauté, qu’elle sacrifie dans le but de gagner un peu d’argent pour l’envoyer aux Thénardier :

C’était un sourire sanglant. Une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres, et elle avait un trou noir dans la bouche. Les deux dents étaient arrachées. Elle envoya les quarante francs à Montfermeil. Du reste c’était une ruse des Thénardier pour avoir de l’argent. Cosette n’était pas malade.

À son innocence : « L’infortunée se fit fille publique » (Hugo, 2002, p. 148-149). Ainsi, le sacrifice de Fantine est avant tout l’immolation d’une mère qui s’annule pour sa fille. D’un certain point de vue, Éponine aussi s’annule pour cause, indirecte, de Cosette : amoureuse de Marius, qui consacre pourtant son amour à cette dernière, elle lui confie l’adresse « de la belle demoiselle » (Hugo, 2002, p. 604), pour qu’il puisse la retrouver ; ensuite, sur la barricade, elle lui remet une lettre de Cosette que, au début, elle ne voulait pas lui donner parce que jalouse. Enfin, dans le but de sauver Marius, Éponine se prend une balle et meurt sur la barricade, non pas sans lui avoir finalement avoué son amour : « – Et puis tenez, Monsieur Marius, je crois que j’étais un peu amoureuse de vous » (Hugo, 2002, p. 902). Ainsi, Éponine aussi se livre à un double sacrifice : sacrifice physique, puisqu’elle « offre » sa vie pour sauver celle de Marius, et sacrifice qui relève d’une certaine moralité, parce qu’elle renonce à son bonheur (quoique consciente du fait que Marius ne s’intéressait pas à elle) au profit du bonheur de ce dernier et, indirectement, au profit du bonheur de Cosette. Ainsi, l’immolation d’Éponine et de Fantine est avant tout déterminée par l’amour : c’est bien ce sentiment qui les pousse à s’immoler pour un but plus élevé, et qui souligne d’ailleurs le fait qu’elles se sacrifient volontairement : il ne s’agit pas d’un sacrifice imposé. L’immolation d’Éponine sur la barricade relève en plus d’un certain héroïsme et contribue à la mise en question d’un modèle traditionnellement utilisé pour peindre le sacrifice masculin, comme c’est d’ailleurs le cas, toujours dans Les Misérables, du portrait d’Enjolras et de sa mort héroïque lors de l’insurrection de 1832.

Un an auparavant, Hugo sauve et met en scène la cathédrale dont l’état de délabrement motivait sa destruction selon le pouvoir public. Dans Notre-Dame de Paris, le lecteur découvre un être jugé difforme, Quasimodo, dont la vie est sacrifiée aux caprices de Claude Frollo, ainsi qu’Esmeralda qui doit survivre au désir obsessionnel qui enflamme l’archidiacre de Notre-Dame. L’auteur désigne la bohémienne comme une « ravissante danseuse qui avait tant de fois ébloui les passants de sa grâce, ne fut plus qu’une effroyable stryge » (Gosselin, 1831, p. 148). Vers 1853, Charles Nègre fait le portrait de son confère Henri Le Secq posant aux côtés d’une gargouille rendue célèbre par la gravure intitulée Le Stryge de Charles Méryon dans ses Eaux-fortes sur Paris (1853). Installé sur la galerie des chimères dont les sculptures ont été remplacées lors de la restauration de Notre-Dame par Viollet-Le-Duc entre 1847 et 1864, le photographe observe les alentours parisiens. Le titre Le Stryge attribué ultérieurement à la composition en dit long sur le sacrifice de la figure féminine. Selon le Dictionnaire infernal de Collin de Plancy, le stryge désigne un vampire, « un spectre, un fantôme, peut-être un loup-garou », mais c’est le sens d’« une femme libre stryge ou prostituée » qui prend tout son sens (1863, p. 636-637). La chimère femme et oiseau, bien qu’ayant donné son nom à l’œuvre, est en réalité reléguée au second plan par la composition millimétrée du photographe. Le réel sujet est Le Secq, l’homme en haut de forme dont la silhouette noire fend le ciel et l’architecture comme un prédicateur qui impose la voix d’une modernité au faîte de son histoire médiévale et de ses chimères qu’il faut mater. Par ailleurs, que penser de l’usage de termes au masculin plutôt qu’au féminin, en particulier lorsqu’ils désignent un sujet féminin ? Se pose aussi la question de la place de la femme au sein de la société, une féminité menaçante par le désordre qu’elle risque de créer à déambuler dans les rues de la cité.

Le sacrifice féminin, pourtant souvent silencieux, contraint ou intériorisé, peut être envisagé comme un idéal imposé autant que comme une forme de dépossession de soi. À l’inverse, l’incapacité ou le refus de se sacrifier – chez les hommes comme chez les femmes – peut apparaître comme une transgression des normes de genre, exposant les sujets à la honte, à la marginalisation ou à la pathologisation. Les figures de la femme dévouée, du martyr domestique, mais aussi celles de la femme sacrificielle récalcitrante ou ironique, ouvrent ainsi un champ d’analyse fécond.

Piété familiale et sacrifice

De 1829 à 1850, Balzac n’a de cesse de s’interroger sur les liens entre les femmes et les hommes en société dans sa Comédie humaine. Il l’annonce dès son avant-propos, ses travaux sont inspirés des derniers débats qui animent la communauté scientifique tandis qu’eux étudient les « Espèces zoologiques », lui étudie les « Espèces sociales », et parmi ces dernières sont ouvrage est double, décrire les hommes, et les femmes : « dans la Société la femme ne se trouve pas toujours être la femelle du mâle. Il peut y avoir des êtres parfaitement dissemblables dans un ménage » (La Comédie humaine, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, t. 1, p. 8-9). Cette hétérogénéité apparaît notamment dans les motivations qui animent les projets de chacune et chacun. Les jeunes hommes ambitieux comme Lucien et Raphaël sacrifient volontiers l’amour de leurs proches au profit des lumières de la célébrité, et les femmes éperdument amoureuses – jeunes amantes ou épouses aguerries aux difficultés de la vie – souffrent en silence, priant que les hommes changent, en vain.

L’espoir d’une fin heureuse est souvent sacrifié au profit d’une étude des caractères poussée à l’extrême et mis en scène au sein de la famille qui est le noyau où les sacrifices de soi, mais aussi et surtout de l’autre, sont les plus aliénants voire criminels. Selon le Code civil de 1804, « Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari », or, le mari sacrifie souvent le bonheur et la sécurité de sa famille au profit de ses ambitions personnelles, voire passionnelles, comme dans La Recherche de l’Absolu ou Eugénie Grandet : « Sentir, aimer, souffrir, se désavouer, sera toujours le texte de la vie des femmes » (Eugénie Grandet, Gallimard, 2016, p. 223). Chez Madame Grandet, le sacrifice est ouvertement christique :

Agneau sans tache, elle allait au ciel, et ne regrettait ici-bas que la douce compagne de sa froide vie, à laquelle ses derniers regards semblaient prédire mille maux. Elle tremblait de laisser cette brebis, banche comme elle, seule au milieu d’un monde égoïste qui voulait lui arracher sa toison, ses trésors (op. cit., p. 258).

L’auteur explicite la référence par l’emploi du terme « agneau » au lieu d’« agnelle », terme féminin pour désigner une jeune femelle chez les moutons. L’analogie animale pour désigner un personnage capable de s’aliéner pour autrui intervient aussi chez une figure singulière, le Père Goriot. Celui-ci incarne l’un des rares sacrifices d’un personnage masculin pour autrui. Ce père sacrifie le moindre de ses biens personnels pour assurer une vie confortable à ses filles, s’élevant « jusqu’au sublime de la nature canine » aux yeux de son jeune compère Rastignac (Le Père Goriot, Livre de Poche, 2008, p. 336). La figure animale permet aussi tout au contraire de caractériser des êtres qui font le choix délibéré de ne pas sacrifier leur liberté d’agir et de penser au nom d’une famille qui n’a cure de leur existence.

Affublée d’une « face longue et simiesque », Lisbeth est l’archétype de la femme humiliée pour son prétendu manque de civilité et qui joue sur les aprioris pour arriver à ses fins : « Ses yeux noirs et pénétrants avaient la fixité de ceux des tigres » (La Cousine Bette, Flammarion, 2015, p. 182). Les humiliations s’enchaînent, mais Bette garde du poil de la bête, et une planche de Madame Marneffe et Lisbeth dans les Œuvres illustrées de Balzac rend parfaitement ce visage émacié quasiment caricatural (Maresq et Cie, 1851, p. 56). La caricature s’empare du bestiaire balzacien, allant jusqu’à représenter l’un de ses grands inspirateurs, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, en philosophe à tête simiesque dans le Guide-Âne issu des Scènes de la vie privée et publique des animaux (1840-1841) et illustré par Jean-Jacques Grandville. La violence de la déformation sacrifie son humanité à un zoologiste qui a dédié sa vie à l’étude de l’histoire naturelle mais que la postérité a délaissé pour ses envolées passionnées et ses idées transgressives, sacrifiant un génie loué parmi les génies.

Nature sacrifiée et humanité décentrée

Le XIXe siècle est celui d’une évolution épistémique accélérée de l’histoire naturelle qui se spécialise en même temps que le monde qu’elle observe s’agrandit. En parallèle, l’industrialisation s’accélère également pour rivaliser avec l’Angleterre. Le 25 mai 1855, La Revue générale de l’Exposition universelle de 1855 apostrophe ainsi son lecteur :

Non, l’industrie n’est plus un métier : c’est la science, la science grande et forte, libre et puissante, qui marche, renversant devant elle tout ce qui fait obstacle à sa volonté, soumettant la nature et organisant la société humaine au profit des générations à venir » (p. 1).

Le XIXe siècle est celui d’un sacrifice imposé au vivant par une humanité en quête de légitimation et d’hégémonie sur un monde qu’elle apprend à connaître. Le savoir encyclopédique laisse place aux chaires spécialisées dans les institutions du savoir comme l’Institut de France ou le Muséum national d’histoire naturelle.

Au fur et à mesure que le savoir s’accroit, un constat s’impose : l’humanité est bien petite face à l’immensité de la nature. Cette fascination amène les peintres à sacrifier la figure humaine et la hiérarchie des genres pour imposer ce qui jusqu’ici en histoire de l’art n’était qu’un arrière-plan, un décor : le paysage. La Mer de glace de Caspar Friedrich (1823-1824, Hambourg, Kunsthalle) nous fait littéralement oublier la présence de l’épave dont les mats se confondent avec les flèches de glace. La nature, incarnation la plus pure de la divinité chez les romantiques allemands, impose son jugement sans pitié ni salut face à l’arrogance de l’homme qui l’affronte. Le paysage est un adversaire de taille que l’homme se contente de morceler par les voies de fer et le développement de l’urbanisme. Il est en revanche un habitant des forêts et des prairies sur lequel l’homme peut aisément assouvir sa soif de pouvoir : l’animal.

Le XIXe siècle est celui de la création des zoos publics et des spectacles à la grandiloquence croissante où les badauds s’entassent le dimanche pour oublier la misère de leur quotidien. Le Jardin d’Acclimatation créé en 1860 par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire initialement un lieu dédié à la science zootechnique se transforme en lieu de spectacle tandis que les animaux, les plus charismatiques étant les félins et les grands singes, s’entassent dans les cages de la ménagerie du Jardin des plantes sous les yeux tantôt fascinés, tantôt répugnés, des visiteurs-spectateurs. Le sacrifice de la vie animale au service du divertissement est accompagné par le développement croissant des cheptels qui annihilent les individualités au profit d’une masse de chair et de sang jugée utile pour la croissance de la société.

En sacrifiant la pureté originelle des paysages et les individualités animales, l’humanité ne perdrait-elle pas aussi sa propre identité ? Sacrifiant le goût du vivre ensemble et d’un rapport primitif et saisonnier à la nature au profit d’une course effrénée pour le profit financier et la gloire sociale ? Dans Beyond Man’s Footsteps (1894, Tate Britain), l’artiste animalier britannique Briton Rivière clôt le siècle en figurant un ours polaire dont la silhouette scande un coucher de soleil dans un océan de glace immaculé de toute présence humaine. À travers cette peinture de paysage inspirée des récits d’explorateurs de l’Arctique, l’artiste nous invite à penser au-delà de notre propre existence. Notre pouvoir d’imagination, loin d’en être sacrifié, est au contraire mis au défi de conscientiser notre relation avec le vivant et l’environnement.

D’autres axes d’étude pourront être envisagés et approfondis, dès lors qu’ils viennent nourrir la réflexion sur la question du sacrifice au XIXᵉ siècle.

—

Bibliographie sélective

BARBEY d’Aurevilly, La Vengeance d’une femme, Les Diaboliques, éd. Pierre Glaudes, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Classiques », 1985, p. 431-490.

BIARD, Michel, MAIGNON, Claire, et FORREST, Alan, La souffrance et la gloire : le culte du martyre de la Révolution à Verdun, Paris, Vendémiaire, 2018.

CHASSAING, Irène et VALCKE, Juliette (dir.), Le sacrifice et le don : représentations dans la littérature et les arts francophones, Montcon, Les Éditions Perce-Neige, 2018.

CHRISTIN, Olivier, La cause des autres : une histoire du dévouement politique, 2021, Paris, PUF, 2021.

COMTE, Auguste, Cours de sociologie positive, Paris, Classiques Garnier, 2021.

DESPLAND, Michel, Le recul du sacrifice : quatre siècles de polémiques françaises, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2009.

DESTUTT DE TRACY, Antoine-Claude, Éléments d’idéologie dans Œuvres complètes, Paris, Vrin, 2012-2015.

DUFOURMANTELLE, Anne, La femme et le sacrifice : d’Antigone à la femme d’à côté, Paris, Gallimard, 2025.

DURKHEIM, Émile, De la division du travail social, Paris, Presses Universitaires de France, 2004.

FACCHINI, Cristiana, IMBRUGLIA, Girolamo, LAVENIA, Vincenzo, et PAVONE, Sabina (dir.), Sacrifice and sacred violence: history, comparisons, and the early modern world, Turnhout, Brepols, 2025.

FAUBERT, Michelle, Romanticism and subversive suicide: human rights, existential freedom and biopower, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2025.

FOUCAULT, Michel, Surveiller et punir : naissance de la prison, Paris, Gallimard, 2014.

FRAZER, James-George, Le Rameau d’or, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1998-2010.

GIRARD, René, Le Sacrifice, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2003.

________, La Violence et le Sacré, Paris, Hachette, coll. « Pluriel », 1994.

HEATHCODE, Owen, Balzac and violence: representing history, space, sexuality and death in La Comédie humaine, Oxford, Peter Lang, 2009.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Phénoménologie de l’esprit, Paris, GF Flammarion, 2023.

HUBERT, Henri et MAUSS, Marcel, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice, Paris, Editions Allia, 2022.

HUGO, Victor, Les Misérables, Romans II. Œuvres complètes de Victor Hugo, éd. Jacques Seebacher et Guy Rosa, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2002.

KIERKEGAARD, Soeren, Crainte et Tremblement, Paris, Rivages Poche, coll. « Petite Bibliothèque », 2000.

MAISTRE, de Joseph, Éclaircissement sur les sacrifices, Paris, L’Herne, coll. « Carnets », 2010.

MARCHAL-NINOSQUE, France, Images du sacrifice, 1670-1840, Paris, Honoré Champion, 2005.

MARX, Karl et ENGELS, Friedrich, L’Idéologie allemande, Paris, Éditions sociales, 1976.

NAYROLLES, Jean, Du sacrificiel dans l’art, Paris, Éditions Kimé, 2019.

NÉRY, Alain (dir.), Approche de l’idéal et du réel : sacrifice et sacré, Angers, Centre de recherche en littérature et linguistique d’Anjou et des Bocages de l’Ouest, t. 1, 1992.

NIEZTSCHE, Friedrich, Par-delà le bien et le mal, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Les classiques de la philosophie », 1991.

SCHLESSER, Thomas, L’univers sans l’homme, Vanves, Editions Hazan, 2016.

SCHRAMM, Jan-Melissa, Atonement and Self-Sacrifice in Nineteenth-Century Narrative, Cambridge University Press, 2012.

SORENSON, Alexander, The Waiting Water: order, sacrifice, and submergence in German realism, Ithaca, Londres, Cornell University Press, 2024.

TESSIER-AMORIM, Hélène, Littérature et sacrifice au temps du premier romantisme : la mise en scène de l’auto-sacrifice de l’écrivain dans les œuvres lyriques et romanesques, Paris, L’Harmattan, 2021.

TESTART, Alain, Des dons et des dieux : anthropologie religieuse et sociologie comparative, Paris, Armand Colin, 1993.