Appel à communications

Les Corps malmenés : représentations, usages et enjeux

Journée d’étude jeunes chercheurs et jeunes chercheuses

Brest, Faculté des Lettres et Sciences Humaines Victor Segalen, le 10 avril 2026

Tantôt malmenés, blessés ou abîmés, il semble que les corps ne puissent échapper aux violences physiques, psychiques ou encore sociétales. À l’occasion de cette journée d’étude, nous nous intéresserons aux itinéraires multiples que ces corps sont amenés à emprunter. La trajectoire du corps est mouvante et évolue au fil des rencontres et des injonctions sous-jacentes à notre société. Les corps existent ainsi dans un dialogue constant entre leur intimité et la société qui les entoure. Dans le sillage des renouvellements historiographiques, étudier le corps, c’est adopter un ancrage interdisciplinaire : qu’il s’agisse des approches esthétiques, de la littérature et des arts, des études de genre, du handicap, ou encore des études postcoloniales et religieuses, chacun interroge à sa manière les formes de présence, de représentation et d’inscription sociale du corps. Nous verrons que les corps malmenés ne sont pas seulement un lieu de conflit et de tensions, mais aussi un lieu de création, de libération et de dépassement.

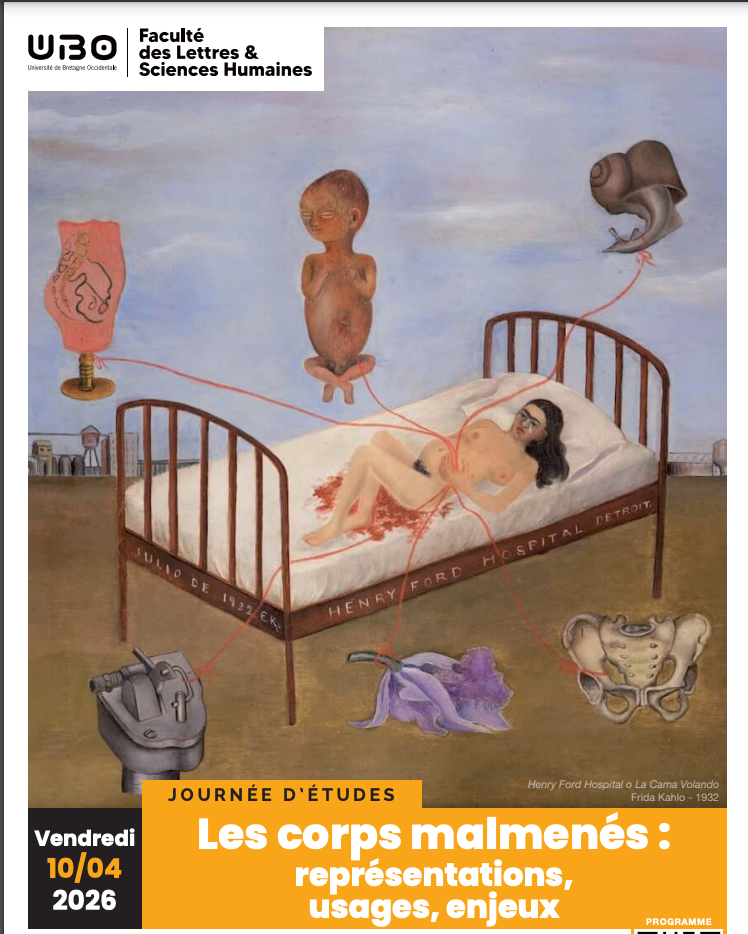

La thématique du corps – malmené, blessé, contraint – reste centrale, car la violence qui l’affecte appartient au passé, au présent, et au futur (Chauvaud, 2009). Cela explique que les corps puissent devenir les témoins privilégiés des tragédies individuelles et intimes mais également collectives. Le corps, lorsqu’il est sujet de violence, ouvre ainsi la réflexion sur ce qu’il peut dire, dénoncer ou symboliser de la société (Besse, 2010). Dans la peinture contemporaine, l’une des plus foisonnantes représentantes du du corps brisé n’est autre que l’artiste mexicaine Frida Kahlo : après un dramatique accident au cours de sa jeunesse et qui laissera des séquelles à vie, l’artiste a trouvé à travers l’acte de peindre son propre corps le chemin symbolique vers la résilience : “celle qui se retrouve dans la réalité, prisonnière d’un corps immobilisé, s’est identifié à celle qui vole” (Hagué, 2009). Par ailleurs, la représentation du corps sur les réseaux sociaux constitue un enjeu actuel (Eglem, 2017), où l’omniprésence de corps retouchés ou modifiés s’accompagne d’un ciblage sexiste qui soumet les corps, notamment féminins, à des normes et logiques contraignantes (Chollet, 2025).

Face à ces contraintes, les corps malmenés développent des stratégies de résistance et de dépassement. Ainsi, le corps est un objet d'histoire et de société, mais aussi un espace intime, comme le mentionne Arianna Sforzini à propos du corps dans l’oeuvre de Michel Foucault: « Comment (et à quel prix) est-il possible d’écrire une histoire des corps, de ce qui semble être le rempart le plus solide et naturel de notre existence physique ? Et comment cette histoire peut-elle représenter une instance de résistance effective ? » (2014).

Cette journée d’étude pluridisciplinaire propose d’étudier le corps malmené à la lumière de champs de recherche variés. L’objectif est de réfléchir à la manière dont les différentes disciplines appréhendent cette expérience corporelle à la violence et à la contrainte. Les communications pourront ainsi s’inscrire dans les axes suivants :

- Les traumatismes physiques et/ou psychologiques/psychiques

- Les violences structurelles systémiques qui se répercutent sur les corps (injonctions sociales, normes esthétiques, médias et réseaux sociaux…)

- Le corps face au déplacement (impacts de l’exil et/ou des migrations)

- Le traitement du corps par la justice

- Les marques qui perdurent: cicatrices visibles et non visibles

- L’agentivité comme dépassement des traumatismes liés au corps

- Dire, représenter, dénoncer les corps malmenés: poétiques et représentations des corps malmenés dans la littérature, les arts, la presse, etc.

- L’expression artistique comme moyen de libération du corps marqué

—

Merci de nous faire parvenir vos propositions de communication le 15 janvier 2026 au plus tard. Les propositions de communication devront comprendre un titre, un résumé (300 mots maximum), une bibliographie indicative, ainsi qu’une courte biobibliographie.

Les communications devront respecter un temps de parole d'une durée maximale de 20 minutes. Les auteur.e.s seront informé.es de la sélection des communications le 30 janvier 2026.

Contact et envoi des propositions: lucie.joncour@univ-brest.fr">lucie.joncour@univ-brest.fr et julia.trellu@univ-brest.fr">julia.trellu@univ-brest.fr

—

Comité scientifique : Bastien Cléré, Maria-Jose Fernandez-Vicente, Lucie Joncour, Clémence Gouletquer, Marilou Guen, Lou Guérin, Mélanie Papin, Julia Trellu

Comité d'organisation : Bastien Cléré, Lucie Joncour, Clémence Gouletquer, Marilou Guen, Lou Guérin, Julia Trellu