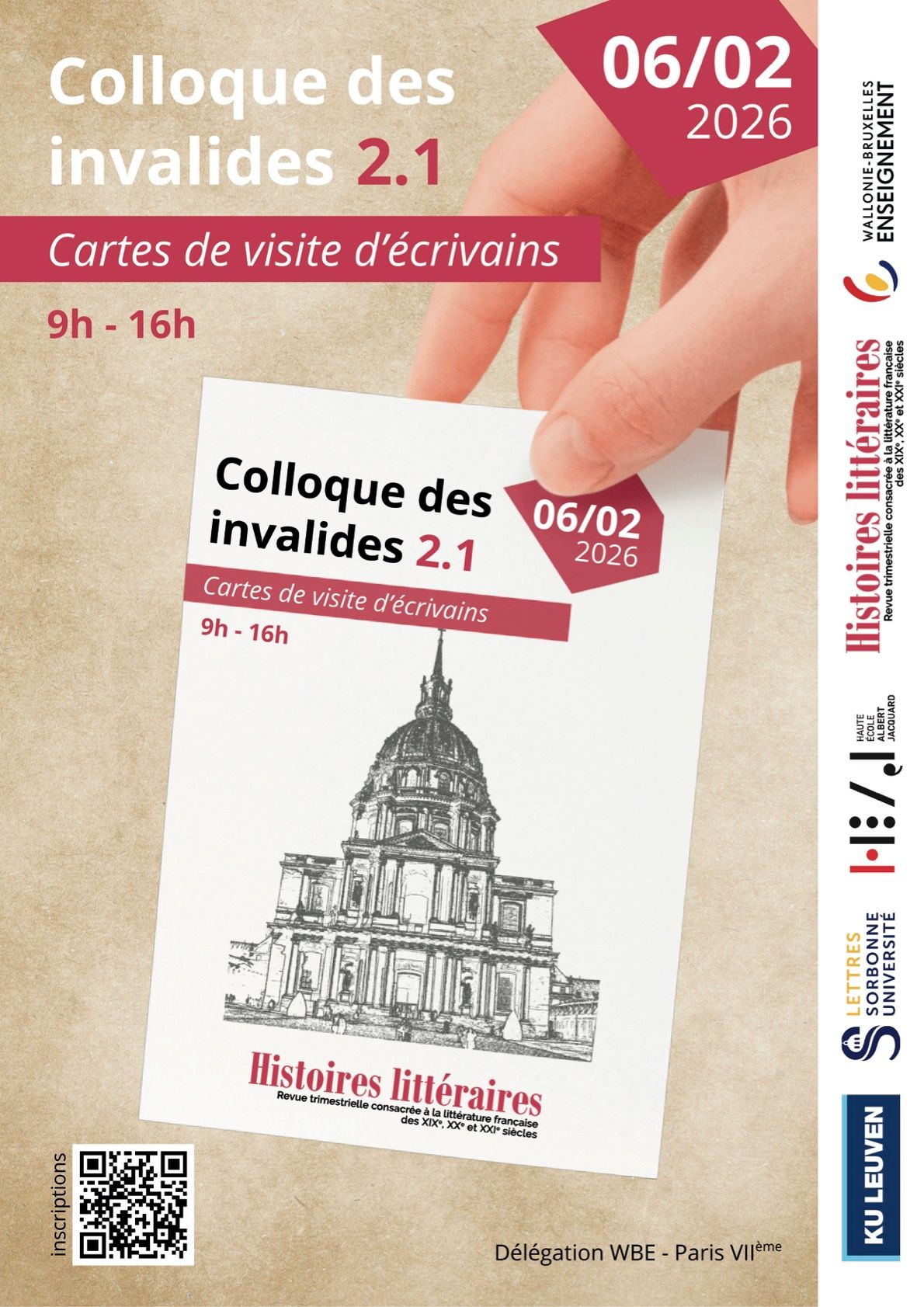

Nouveaux Colloques des Invalides Histoires littéraires. "Les cartes de visite. XIXe – XXe siècles" s. (dir. Luca Di Gregorio, Romain Enriquez & David Martens)

Nouveaux Colloques des Invalides

Histoires littéraires

"Les cartes de visite. XIXe – XXe siècles"

s. dir. Luca di Gregorio, Romain Enriquez & David Martens

Le colloque est gratuit, mais l'inscription obligatoire sous ce lien.

Si la carte de visite existe sous l’Ancien Régime, tant chez les commerçants et artisans que dans la haute noblesse, elle connaît son plein essor à partir du XIXe siècle, profitant des progrès techniques qui en assurent une production massive, pour s’imposer comme un élément clé des relations mondaines au sein de la bourgeoisie. Elle se compose au moins d’un nom et parfois plus : un titre de noblesse ou une profession, une adresse éventuellement agrémentée de la mention d’un jour de réception, une phrase sous forme de devise ou un motif qui rappelle la tradition du blason, mais à titre individuel. On donne sa carte de visite dans l’espoir d’être reçu, pour se faire annoncer ou simplement connaître. Sa circulation est un moyen d’entrer en relation. La diffusion d’une carte est donc un marqueur social, que reflète cette phrase cinglante sur le jeune Frédéric Moreau au début de L’Éducation sentimentale : « Au jour de l’an, il leur envoya des cartes de visite, mais il n’en reçut aucune ».

Au-delà de cette fonction sociale, la carte de visite est aussi l’occasion de façonner une image de soi. À ce titre, sous forme de carte ou de billet de visite, elle joue un rôle important pour les écrivains et pour le monde des lettres en général, comme moyen de reconnaissance. Alors que le statut social de l’écrivain n’est jamais garanti (il repose sur une reconnaissance, et des publications récurrentes) et que l’exercice de sa profession est précaire, les mentions « poète », « homme de lettres » ou « femme de lettres » permettent de rendre visible, voire de bâtir ex nihilo une posture intellectuelle ou artistique. De là, les tentatives de personnalisation, voire d’ornementation de leur carte chez les écrivains pour affirmer leur identité, voire leurs options morales ou esthétiques, et étayer une stratégie de promotion.

Ce que dit la carte de l’écrivain ou de l’écrivaine est l’objet même de cette journée d’études, dont les actes seront publiés dans le numéro 106 de la revue Histoires littéraires (https://histoires-litteraires.fr) à l’été 2026. Cette journée prend sens dans une double tradition : elle cherche à ressusciter l’esprit du colloque des Invalides qu’ont organisé Michel Pierssens et le regretté Jean-Jacques Lefrère au Centre culturel canadien des Invalides, de 1997 à 2016 ; en outre, elle poursuit une série d’anthologies documentaires (les publicités, les caricatures, les dédicaces autographes…) publiées depuis 5 ans par la revue Histoires littéraires et constituées de 25 documents présentés en une seule page, sans notes.

—

Lieu : Délégation générale Wallonie-Bruxelles. 274, boulevard Saint-Germain. Paris, VIIe arrondissement

Date : 6 février 2026

Organisateurs :

David Martens (Université de Leuven & Histoires littéraires)

Luca Di Gregorio (Haute École Albert Jacquard, Namur)

Romain Enriquez (Sorbonne Université)

Programme :

9h-9h20 : Accueil des participants

9h20-9h30 : Ouverture de la journée par les organisateurs

1e session (9h30-10h10)

1 Eric Walbecq

2 Jean-Claude Yon

3 Julien Schuh

4 Pauline Flepp

5 Bérengère Levet

10h10-10h40 : Temps de questions / Pause café

2e session (10h40-11h20)

1 François Angelier

2 Samantha Caretti

3 Benoît Galland

4 Victor Kolta

5 Jean-Benoît Puech

11h20-11h40 : Temps de questions / Pause café

3e session (11h40-12h20)

1 Olivier Bessard-Banquy

2 Olivier Belin

3 Luca Di Gregorio

4 Mathilde Labbé

12h20-12h40 : Temps de questions

Pause déjeuner (12h40-14h10)

4e session (14h10-14h40)

1 Jan Baetens

2 Dominique Jeannerod

3 Matthieu Letourneux

4 Marion Brun

5 Romain Enriquez

14h40-15h10 : Temps de questions / Pause café

5e session (15h10-15h40)

1 Emmanuel Souchier

2 Myriam Boucharenc

3 David Martens

4 Thomas Clerc

15h40-16h : Temps de questions

16h-16h10 : Conclusion de la journée