Temps longs, gestes neufs : fabrique littéraire et pédagogies critiques. Séminaire biennal du laboratoire Fablitt 2025-2027 (Paris 8)

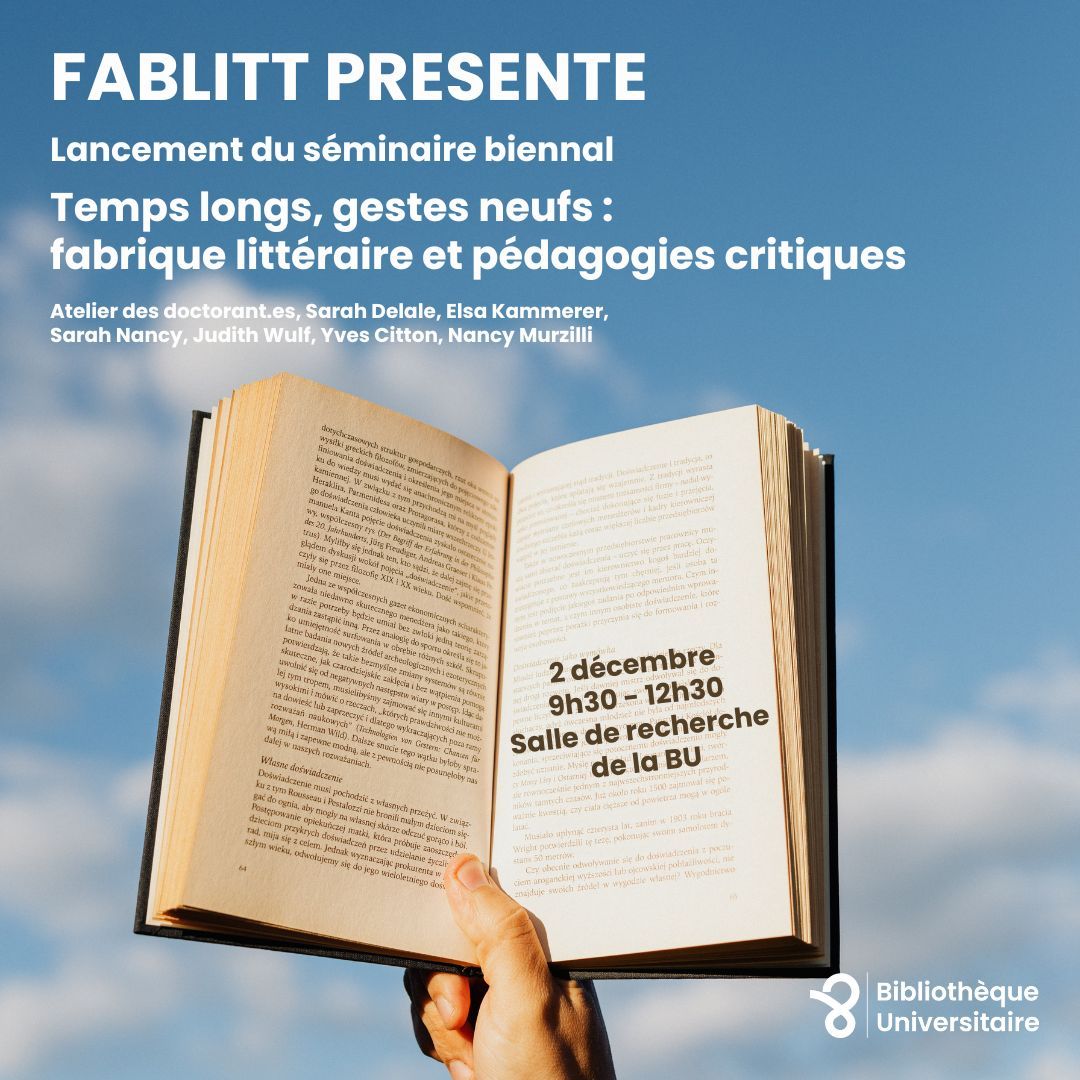

FabLitt vous invite au lancement de son nouveau séminaire biennal (2025−2027) Temps longs, gestes neufs : fabrique du littéraire et pédagogies critiques, le mardi 2 décembre 2025, 9h30-12h30, en salle de recherche de la BU.

Le séminaire part de l’idée que recherche et transmission littéraires sont désormais indissociables. Il interroge la place de la littérature dans un paysage traversé par des crises écologiques, sociales et technologiques, et explore comment renouveler les gestes de lecture, d’écriture et d’interprétation. En croisant pédagogies critiques, traditions anciennes et expérimentations contemporaines, il conçoit la recherche comme un laboratoire où se réinventent les formes du savoir littéraire. L’enjeu est de redonner aux humanités une puissance critique, imaginative et collective à la hauteur des transformations actuelles.

Programme : Réflexions pédagogiques menées au sein de l’Atelier des doctorant.es de FabLitt

Sarah Delale : À quels carrefours le français du XVe siècle croise-t-il le féminisme intersectionnel ?

Elsa Kammerer : XVIe-XXIe : comment faire du neuf avec du vieux ?

Sarah Nancy : « Je veux vivre selon la nuance » (Roland Barthes). Identité(s) et partages de la littérature.

Judith Wulf : Que peut le style ?

Yves Citton : Universités et études post-extractivistes : quelques pistes.

Nancy Murzilli : Savoirs en jeu. La littérature comme laboratoire de relations.

—

Ce séminaire se propose comme un espace de réflexion, d’expérimentation et d’échange autour d’une hypothèse fondatrice : il n’est désormais plus possible de concevoir une recherche littéraire dissociée de sa transmission. D’une part, dans un paysage intellectuel et institutionnel traversé par des mutations économiques, écologiques, géopolitiques, technologiques et anthropologiques, qui redéfinissent à la fois les conditions d’accès, les modes de partage et les finalités mêmes du savoir, il devient urgent de repenser collectivement la place de la littérature, et de celles et ceux qui la transmettent et la reçoivent. D’autre part, le développement de la formation par la recherche et par la création rend désormais indissociables les pratiques pédagogiques et les démarches de recherche dans le champ des études littéraires. En plaçant au centre les interactions entre critique, création et pédagogie, ce séminaire vise à interroger et à renouveler les modalités de production et de circulation du savoir littéraire, à l’université comme hors de ses murs.

Les études littéraires se construisent sur un temps long, celui des textes, des traditions, des formes, mais aussi celui des dispositifs pédagogiques. En prenant acte de cette historicité, il devient possible de revisiter les pratiques d’enseignement et de recherche en littérature, à la lumière de traditions et de modèles pédagogiques variés. D’un côté, les pédagogies critiques (Freire, hooks, Freinet) invitent à concevoir l’enseignement comme une production de savoirs situés, partagés et transformateurs, tandis que les méthodes alternatives (éducation populaire, ateliers d’écriture, pédagogies de projet ou de co-création) ouvrent la voie à d’autres formes d’engagement collectifs dans l’apprentissage. Les apports des Disability Studies (crip pedagogy, pédagogies inclusives, Universal Design for Learning) et les nouveaux usages du numérique, notamment ceux liés à l’intelligence artificielle, prolongent ces transformations. De l’autre, cette réflexion conduit à redécouvrir des pratiques d’enseignement plus anciennes, parfois négligées, qui pourraient inspirer aujourd’hui l’enseignement de la littérature, ancienne comme contemporaine, sous des formes et des contenus renouvelés : la maïeutique socratique comme co-construction du savoir ; les arts de mémoire, la pratique des carnets, la dispute, le dialogue, alors que l’imprimerie révolutionne le rapport aux savoirs à la fin du XVe siècle, et que naissent, avec la philologie humaniste, les « humanités » ; l’enseignement mutuel des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles ; les pédagogies artisanales, fondées sur l’apprentissage par la pratique, le geste et le corps ; les pédagogies actives des XIXᵉ et XXᵉ siècles (Montessori, Dewey, Steiner, Black Mountain College) ; la lecture et la discussion collectives, héritées d’un temps où les textes étaient lus à voix haute, avant la généralisation du livre individuel ; les pédagogies communautaires et orales issues des cultures pré-modernes ou non occidentales.

L’enjeu du séminaire est de repenser la recherche littéraire à partir de sa fabrique et de sa transmission. Dans ce cadre, la recherche en littérature n’est plus seulement analyse d’objets (textes, corpus, discours), mais expérimentation de modes de lecture, d’écriture et de transmission. Il s’agit d’accompagner le passage d’une épistémologie du savoir sur la littérature à une épistémologie du savoir avec la littérature, dans un monde où la littérature n’est pas seulement l’objet de la recherche, mais aussi sa méthode et son médium et où enseigner la littérature, c’est expérimenter ses pouvoirs d’imagination, d’attention, d’invention du monde. Cela s’inscrit pleinement dans la recherche contemporaine qui brouille les frontières entre théorie et pratique, commentaire et création, savoir et geste.

Il s’agirait donc de faire de la recherche en littérature un laboratoire au sens fort : un lieu où l’on met à l’épreuve des formes et des dispositifs produisant un savoir littéraire qui se transmet en se construisant, mais aussi un espace de résistance à l’accélération du savoir, permettant de retrouver une philosophie et une éthique du temps long, de la lenteur et de la résonance (Hartmut Rosa).

Objectifs du séminaire/axes de réflexion :

- Explorer les articulations entre création littéraire, critique et recherche, notamment dans les formes contemporaines de la recherche-création, envisagées depuis une perspective pédagogique.

- Interroger les héritages pédagogiques des études littéraires, en les confrontant aux apports des pédagogies critiques.

- Inventer de nouveaux formats pédagogiques et méthodologiques, en expérimentant des approches collaboratives, créatives et transversales. Le séminaire pourrait explorer comment les gestes de lecture, d’interprétation et d’écriture, traditionnellement au cœur de la recherche littéraire, peuvent être reconfigurés à travers des dispositifs pédagogiques. En voici quelques exemples possibles : ateliers de lecture et de réécriture où produire du savoir littéraire en acte, non seulement par commentaire mais par reformulation créative) ; séminaires dialogiques où s’inspirer de la pédagogie socratique et de Freire pour faire du dialogue un espace de production critique ; pratiques corporelles et artisanales où expérimenter l’apprentissage comme savoir incarné (gestes d’écriture, rythmes de lecture, voix, oralité, lectures mouvementées) ; projets collectifs où penser le travail de recherche comme création commune et compagnonnage (publications collaboratives, éditions critiques partagées, formats légers et alternatifs : fanzines, blogs de recherche, retraites, etc.)

- Faire émerger une réflexion collective sur le rôle des enseignant·es-chercheur·es comme médiateur·rices entre savoirs savants, savoirs sensibles et pratiques créatives.

- Réaffirmer les humanités comme lieux de transformation sociale, politique et esthétique, en repensant leur enseignement à l’aune des enjeux contemporains.

Le format du séminaire pourrait être une expérimentation pédagogique en elle-même afin de ne pas séparer les discours des pratiques :

- Des tables rondes réunissant chercheur·es, enseignant·es, auteur·rices, étudiant·es, autour de thématiques transversales.

- Des ateliers de recherche-création, où seront expérimentés en temps réel des dispositifs pédagogiques et créatifs (écriture collective, performance, lecture croisée, auto-évaluation, etc.).

- Des espaces de discussion libre, inspirés des forums ouverts, permettant de faire émerger les questions en cours de séminaire.

- Un dispositif réflexif collectif, favorisant la co-construction des savoirs : recueil des pratiques, écriture collaborative d’un carnet ou d’un manifeste, etc.