« […] le créateur au sens le plus absolu du mot, le maître au sens le plus noble du terme,

le Patron, comme on dit en Faculté et aux Beaux-Arts.[1] »

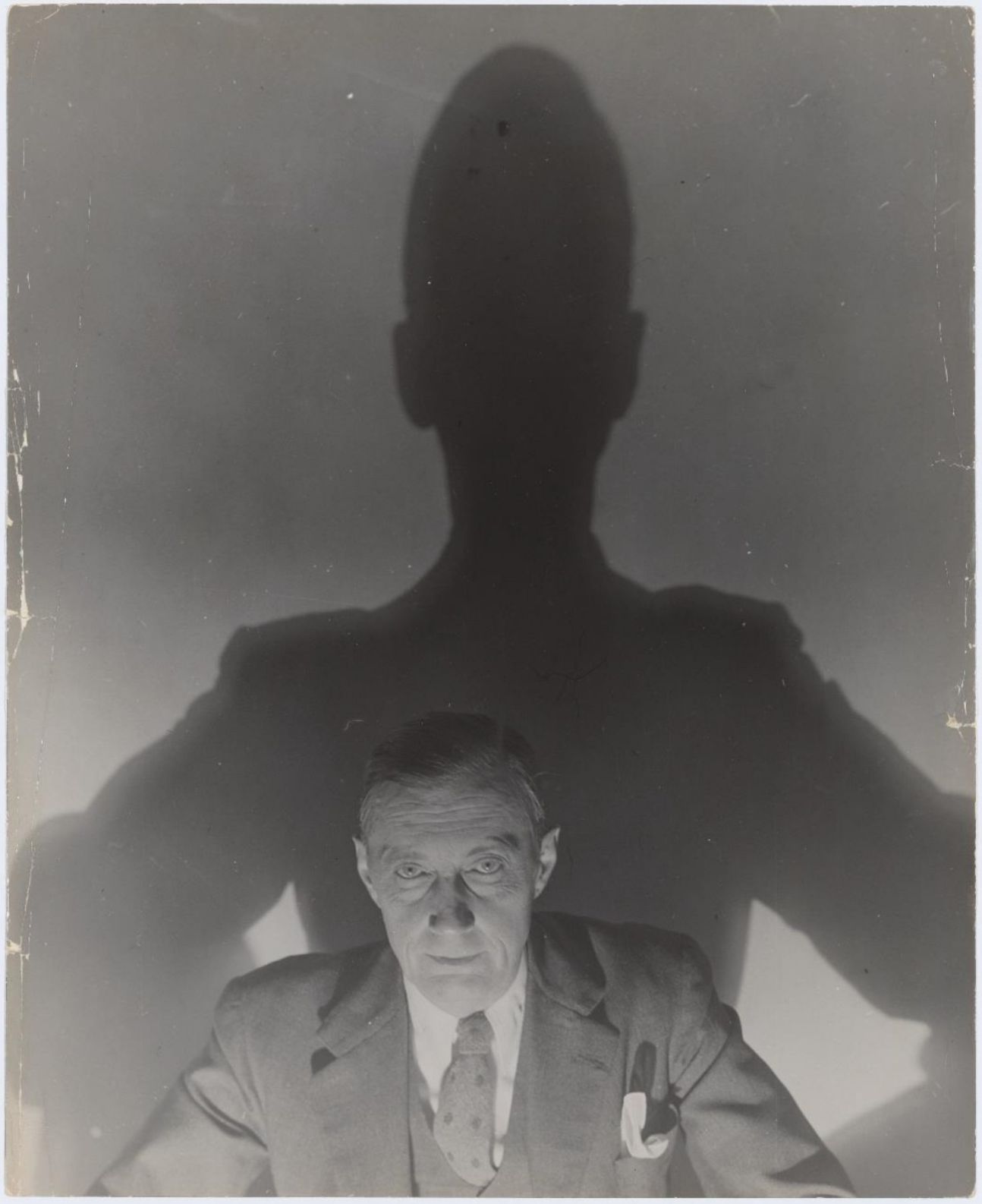

La carrière de Jacques Feyder (1885-1948) s’étend des années 1910 aux lendemains immédiats de la Seconde Guerre mondiale. Elle se déploie principalement durant l’entre-deux-guerres, période au cours de laquelle Feyder réalise vingt longs métrages (dont deux en versions multiples), qui lui valent pour beaucoup l’admiration de ses contemporains. Pour Georges Chaperot en 1930, dans la prestigieuse Revue du cinéma, « au même titre qu’un Chaplin – mais sur un plan différent, – Jacques Feyder mérite de prendre place parmi les classiques du cinéma.[2] » Dans un hommage rendu au réalisateur un an après sa mort, Jean Grémillon présente à son tour celui-ci comme « un des plus grands artistes de son temps », auteur d’une œuvre « nécessairement et spécifiquement cinématographique » qui « tient dès maintenant une grande place dans le patrimoine intellectuel français[3] ».

Cette reconnaissance exceptionnelle contraste avec celle, étonnamment modeste, dont jouit désormais le cinéaste. La pauvreté de la bibliographie à son sujet est à cet égard éloquente. Aucun ouvrage ne lui a été consacré entre le hors-série de la revue 1895 sorti en 1998, dont l’ambition était déjà de reprendre « un travail d’approche historique et de réflexion critique qui n’a plus guère progressé depuis un quart de siècle[4] », et la biographie publiée par Didier Griselain en 2024[5]. L’œuvre de Feyder est également peu présente dans les histoires générales du cinéma et autres travaux de synthèse, qui certes la mentionnent, mais lui préfèrent celles d’autres auteurs contemporains. Sans doute est-ce, au moins en partie, parce que cette œuvre questionne davantage qu’elle ne les illustre les catégories avec lesquelles l’histoire du cinéma a été écrite. Ainsi dans les années 1920, comme le notait déjà René Clair[6], si les films de Feyder n’appartiennent pas au tout-venant de la production commerciale (du fait de leur qualité et de certaines audaces formelles), ils ne relèvent pas non plus de l’Avant-Garde qui leur aurait peut-être apporté une notoriété plus durable (et ce bien que certains aient pu y être ponctuellement rattachés en raison de tel ou tel procédé visuel). Quant au Feyder des années 1930, il n’est que marginalement associé à la tendance du « réalisme poétique », dont il est cependant présenté parfois comme un précurseur.

Entre ces deux périodes, le cinéaste passe au parlant à Hollywood, où la MGM lui confie notamment les versions françaises et allemandes de plusieurs productions réalisées dans le cadre des tournages en versions multiples. Là ne se limite pas, cependant, la dimension internationale de la carrière de ce Belge né à Ixelles, naturalisé français à la fin des années 1920 et mort en Suisse où il avait trouvé refuge pendant la Seconde Guerre mondiale, amorçant contre son gré une forme de retraite anticipée. Outre son épisode américain, sa filmographie, majoritairement française, compte en effet des productions et des coproductions en Allemagne, en Angleterre, en Autriche ou encore en Suisse, ainsi que des tournages en Afrique du Nord, en Indochine, en Espagne, en Hongrie, en Suède. Si la mobilité dans le cinéma n’est pas rare à l’époque, une telle itinérance, motivée non seulement par des difficultés de financement, mais aussi par le goût de l’expérimentation et le souci de l’exactitude, notamment en matière de paysages, n’en demeure pas moins exceptionnelle.

À la lueur des renouvellements historiographiques dont le cinéma a fait l’objet, au moyen d’archives nouvelles ou précédemment sous-exploitées (tels le fonds Feyder-Rosay déposé à la Cinémathèque française, les archives de la MGM, la presse, le matériel publicitaire…), à la faveur, enfin, de la restauration et de l’édition vidéo de plusieurs films ces dernières années, ce colloque propose donc de revenir sur une œuvre qui, pour être singulière, n’en invite pas moins à revisiter un large pan de l’histoire du cinéma français. On suivra pour ce faire trois axes de réflexion – non exclusifs les uns des autres – suggérés par le chef opérateur Léonce-Henri Burel, collaborateur à trois reprises du cinéaste.

Le créateur : entre classicisme et innovation

Cet axe s’intéressera au caractère à la fois classique et novateur de l’œuvre de Feyder au sein du cinéma français des années 1910-1940. Parmi les questions et approches possibles :

– la participation effective (même si marginale) de Feyder aux grands courants cinématographiques de son temps, la variété des genres cinématographiques explorés (du mélodrame à la comédie en passant par le fantastique et le film d’aventures) ; le caractère supposément « classique » de son œuvre, le plus souvent associé par ses contemporains, à l’instar de Grémillon, à sa dimension « réaliste[7] ».

– un certain nombre d’enjeux de représentation (par exemple la confrontation entre les classes sociales ou la « guerre des sexes ») qui contribuent à la singularité d’une œuvre dressant « le portrait de [son] temps[8] » et qui rencontra à plusieurs reprises des problèmes avec la censure.

– une mise en perspective esthétique afin de cerner la singularité d’une œuvre que Georges Charensol considérait toute entière tournée vers « une recherche de vérité psychologique[9] », notamment une analyse des caractéristiques formelles qui en conditionnent le sens dramatique : éclairage, cadrage (par exemple l’usage du gros plan qu’Henri Fescourt préconisait d’interroger[10]), découpage ou montage.

Le maître : reconnaissance critique et infortune historiographique

Cet axe interrogera le contraste entre la formidable reconnaissance dont Jacques Feyder a joui de son vivant et l’oubli – relatif – dans lequel il est depuis tombé. Seront examinés en particulier :

– la réception de ses films au moment de leur sortie, la figure du maître construite par la presse, la chronologie et les causes d’un déclin antérieur à la disparition du cinéaste ;

– les hommages rendus à ce dernier au moment de sa mort et dans les années qui ont immédiatement suivi celle-ci ;

– le devenir historiographique de Feyder, les raisons de son relatif effacement dans l’histoire du cinéma.

Le Patron : pratique du cinéma et collaborations artistiques

Cet axe invite à se pencher sur la pratique du métier de cinéaste et les collaborations artistiques qui ont marqué la carrière de Feyder, faisant de lui le « Patron » du cinéma français, bien avant que ce titre ne soit attribué par la critique à Jean Renoir. Pourront ainsi être abordés :

– la dimension internationale de sa carrière et son adaptation plus ou moins réussie à différents systèmes de production ;

– les méthodes de travail de Feyder, ses rapports avec ses collaborateurs en particulier les plus réguliers (Françoise Rosay, Lazare Meerson, Charles Spaak...), le lien de filiation qui en fait le patron (pater) de Marcel Carné, qui fut son assistant au début des années 1930 ;

– les écrits sur le cinéma de Feyder (articles de presse, ouvrages, préfaces), la transmission de son savoir et de son expérience, ses déclarations sur les enjeux auxquels le cinéma français a dû faire face au cours de la période (lors de sa participation au Syndicat des Chefs Cinéastes Français entre autres), les controverses autour ses prises de position artistiques, industrielles et idéologiques.

Quelques pistes suggérées

• Les débuts de Feyder : Feyder en tant qu’acteur

• Les débuts de Feyder : les courts métrages Gaumont

• Les projets inaboutis (Le Roi lépreux, les scénarios et ébauches de scénarios écrits mais jamais tournés…) et les films perdus (Thérèse Raquin, L’Image...)

• Feyder comme cinéaste international

• Feyder et l’idée de cinéma européen

• Exporter Feyder : exportations, diffusion et réception de ses films dans le monde

• Feyder à Hollywood

• Feyder en Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni, en Suisse

• Feyder en/et la Belgique : Feyder en tant que cinéaste belge

• Feyder en/et la Flandre : entre amour et haine

• Feyder et les arts

• Feyder et la mode

• Feyder et le son

• Feyder et la censure : problèmes politiques, diplomatiques et autres (Les Nouveaux Messieurs, Crainquebille, La Kermesse héroïque…)

• Feyder et la question sociale : la représentation des classes sociales

• Feyder et les autorités : la représentation de la justice, de la police, de l’État et de l’ordre social

• Le rire dans l’œuvre de Feyder : satire, parodie, farce

• Feyder, la littérature et l’adaptation (Zola, France…)

• Visages d’enfants et la tradition du cinéma de montagne

• Les enfants dans l’œuvre de Feyder (Visages d’enfants, Crainquebille, Gribiche…)

• Femmes fortes : Feyder et le genre (gender)

• Perspectives postcoloniales sur Feyder (L’Atlantide, Le Grand Jeu…)

• Feyder et les mouvements cinématographiques : influence sur/des mouvements d’avant-garde (cinéma impressionniste, réalisme poétique…), le réalisme psychologique

• Feyder et les débuts du cinéma parlant

• Écrits sur Feyder et théorisation de l’œuvre : Feyder et les débuts de la critique cinématographique française, la critique de Feyder après-guerre

• Feyder et le canon : (dé)canoniser Feyder

• Feyder et la Nouvelle Vague

Comité scientifique et d’organisation

Daniel Biltereyst (Ghent University)

Yann Calvet (Université de Caen Normandie)

Myriam Juan (Université de Caen Normandie)

Guillaume Vernet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Informations pratiques

Lieu : Centre culturel international de Cerisy (CCIC) à Cerisy-la-Salle en Normandie

Dates : du 2 au 5 juin 2027

Langue des communications : français ou anglais

Durée des communications : 30 à 45 minutes suivies d’une discussion

Date limite d’envoi des propositions (2 000 signes maximum + notice bio-bibliographique de 5 à 10 lignes) : 30 avril 2026 à colloque.feyder.2027@protonmail.com

Date de réponse du comité : 1er juin 2026

Le colloque donnera lieu à la publication d’un ouvrage ; les textes seront à remettre pour le 15 décembre 2027.

[1] Léonce-Henri BUREL au sujet de Jacques Feyder (cité par Charles FORD dans Jacques Feyder, Paris, Seghers, coll. « Cinéma d’aujourd’hui », 1973, p. 161).

[2] Georges CHAPEROT, « Souvenirs sur Jacques Feyder », La Revue du cinéma, n° 12, juillet 1930, p. 40.

[3] Jean GRÉMILLON, « Classicisme de Jacques Feyder », hommage rendu lors de l’ouverture du Festival du film et des beaux-arts de Knokke-le-Zoute le 18 juin 1949, reproduit dans Jean GRÉMILLON, Le Cinéma ? Plus qu’un art !... Écrits et propos, 1925-1959, Paris, L’Harmattan, coll. « Les temps de l’image », 2010, p. 217-222.

[4] Jean A. GILI et Michel MARIE, « Avant-propos », Jacques Feyder, 1895 revue d’histoire du cinéma, numéro hors-série, 1998, p. 6.

[5] Didier GRISELAIN, Jacques Feyder. La Quête de l’authenticité, édition à compte d’auteur, Paris, 2024.

[6] Cité dans 1895 revue d’histoire du cinéma, numéro hors-série, 1998, p. 177-178.

[7] Jean GRÉMILLON, « Classicisme de Jacques Feyder », art. cit.

[8] Ibid.

[9] Georges CHARENSOL, Panorama du cinéma, Paris, éditions Jacques Melot, 1947 (1re éd. 1930), p. 133.

[10] Henri FESCOURT, La Foi et les Montagnes, Paris, publications photo-cinéma Paul Montel, 1959, p. 267.