Cultures de la violence et résistances féminines : les réceptions des mythes grecs antiques du XIVe au XXIe siècle, en Europe et au-delà (Caen)

Cultures de la violence et résistances féminines : les réceptions des mythes grecs antiques du XIVe au XXIe siècle, en Europe et au-delà

Colloque international • ERC AGRELITA

10-12 juin 2026 à l’Université de Caen Normandie

Appel à communications

Parmi les réceptions modernes et contemporaines de l’Antiquité, une effervescence d’écritures concernant les figures féminines mythiques de la Grèce antique frappe l’attention. Dans de multiples adaptations dramatiques, fictions romanesques ou bandes dessinées – la liste n’est pas exhaustive et ces œuvres sont souvent liées à des représentations visuelles –, des auteurs et des autrices donnent une voix et une intériorité à des figures féminines que les textes antiques et nombre de leurs réceptions ultérieures subordonnaient souvent aux héros masculins, en les invisibilisant, en les réduisant à un rôle de faire-valoir ou en représentant et justifiant les violences symboliques et physiques, psychologiques et/ou politiques qui leur sont infligées.

Loin du point de vue masculin jusqu’alors dominant, ces adaptations imaginent alors souvent comment ces femmes ont vécu elles-mêmes leur propre histoire, comment elles ont enduré ces violences et tenté d’y résister. Beaucoup des fictions romanesques récentes sont explicitement militantes et féministes dans le contexte d’une parole et d’une écoute accrues sur les violences subies par les femmes, et de l’affirmation de révoltes. Quelques exemples de réception : Circé, qui dans la poésie homérique tisse en chantant tout en maîtrisant la science des phármaka devient la protagoniste du roman éponyme de Madeline Miller (2018). Margaret Atwood – auteure devenue mondialement célèbre grâce au succès de la série The Handmaid’s Tale, adaptée de son roman dystopique où les femmes ne servent à la société que comme reproductrices de leurs maîtres – réécrit quant à elle l’Odyssée, cette fois à partir du témoignage de Pénélope dans The Penelopiad (2005) et de celui de ses servantes, qui chantaient en chœur mais demeuraient ignorées. Plus récemment encore, The Golden Apple Trilogy d’Emily Hauser (2016-2018) et A Thousand Ships de Nathalie Haynes (2019) évoquent la guerre de Troie du point de vue des Troyennes.

La multiplication des adaptations théâtrales mettant en scène des figures féminines grecques, en Europe mais aussi dans les Amériques, en Afrique, au Moyen Orient et en Asie, particulièrement dans le contexte postcolonial, font souvent se rejoindre la représentation de violences contre les femmes et la dénonciation de violences émanant des systèmes coloniaux, racistes et esclavagistes, de discriminations multiples et/ou de régimes politiques autoritaires. Citons, parmi de très nombreuses adaptations, Malintzin, Medea americana, de Jesús Sotelo Inclán (1957, Mexique), La pasion segun Antigona Pérez de Luis Rafael Sánchez (1968, Porto Rico), Gota d’Agua de Paulo Pontes et Chico Buarque (1975, Brésil), Antígona de José Watanabe (1999, Pérou), Medea, l’adaptation de Médée par Satoshi Miyagi (1999, Japon), Tegonni : An African Antigone de Femi Osofisan (1999, Niger), Mojada de Luis Alfaro (Etats-Unis, 2013), Yocasta de Mariana Percovich (2003, Uruguay), ou encore Antigone in the Amazon de Milo Rau (2023).

Ces œuvres modernes et contemporaines, écrites dans des contextes culturels si divers, trouvent ainsi dans les mythes antiques un support privilégié pour la représentation et souvent la dénonciation des violences perpétrées contre les femmes. Les réceptions s’élaborent alors en résonnance avec les contextes politiques, sociaux et culturels des auteurs et autrices : l’appropriation et la transformation de textes de la culture de celui qui est le plus souvent le colonisateur constituent des actes d’affirmation et d’émancipation – phénomène qui n’exclut pas non plus, a priori, l’existence de réécritures qui continueraient à justifier la violence des traditions patriarcales. Le fait que ces réceptions dépassent l’espace européen leur donne une dimension transculturelle dont l’analyse est à poursuivre quant au regard porté sur les femmes.

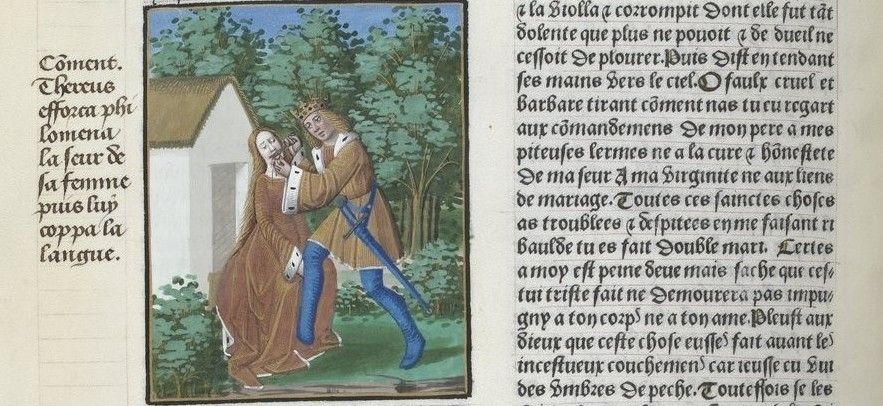

Cette effervescence de réécritures aux xxe et xxie siècles, en Europe et dans les autres continents, est aussi une réponse aux textes antiques et/ou aux réceptions textuelles et visuelles de ces textes et mythes antiques qui ont vu le jour du Moyen Âge au xixe siècle. Nombre des réceptions du Moyen Âge et des siècles suivants – mais pas toutes, nous allons y venir – exaltent en effet la soumission à l’autorité masculine de ces figures féminines grecques, nient ou justifient les violences contre elles, à commencer par la violence sexuelle et les viols, si souvent représentés comme des scènes d’union amoureuse et esthétisés dans les œuvres d’art, et en définitive légitimés par une culture du viol qui n’a pas attendu sa définition moderne pour exister.

Si les concepts des études de genre et ceux des études postcoloniales doivent toujours être historicisés et associés à une contextualisation des textes et des œuvres d’art, il reste que les stratégies de légitimation des violences faites aux femmes – ce que nous appelons les « cultures de la violence » – aussi bien que les points de vue inverses sur les violences subies, sur l’absence de consentement, sur les souffrances endurées, sur les résistances ou tentatives de résistances féminines, se lisent déjà dans certaines réceptions européennes des mythes antiques à partir du Moyen Âge, surtout avec la floraison, à partir du xive siècle, des réécritures et adaptations des textes d’Ovide et des mythographes latins médiévaux. Si les cultures de la violence dominent certes très largement pendant des siècles, des voix se sont en effet élevées contre elles. C’est le cas en France au moins depuis la querelle dite du Roman de la Rose, lancée par Christine de Pizan à la fin du xive siècle, dans ses lettres en réponse au discours misogyne de Jean de Meung dans le Roman de la Rose. S’ensuit la « Querelle des femmes », un débat sur la promotion et l’émancipation des femmes qui perdure pendant cinq siècles dans une partie de l’Europe, mais dont la réalité historique a longtemps été occultée, comme l’a étudié Éliane Viennot. Dans sa Cité des Dames, Christine de Pizan répond explicitement au discours misogyne de l’auteur latin Matheolus, très diffusé, mais parfois aussi implicitement au regard très ambigu de Boccace dans son De mulieribus claris : elle imagine et retrace l’élaboration symbolique d’une cité féminine, qui, tout en revendiquant et prouvant l’apport fondateur des femmes dans l’histoire de l’humanité depuis l’Antiquité, doit également leur servir de refuge. Ainsi s’agit-il de rendre visible ce que nous appelons maintenant le « matrimoine » et aussi de refuser les violences masculines, à commencer par le discours prônant la supposée infériorité des femmes. De très nombreux recueils sur les femmes illustres sont écrits pendant plusieurs siècles ; très souvent ils réélaborent des mythes grecs antiques. Jennifer Tamas a aussi récemment montré comment certaines œuvres de la littérature classique ont prêté à des femmes, notamment certaines héroïnes grecques, le pouvoir de résister et de dire « non ».

Le questionnement sur les cultures de la violence et du viol est donc bien plus ancien qu’on ne l’affirme souvent, et le procès en anachronisme ou en militantisme parfois lancé sur les études critiques menées sur ces thèmes dans les œuvres du Moyen Âge et des siècles postérieurs mérite ainsi d’être écarté.

Qui plus est, dans le parcours de constitution des études sur les femmes de l’Antiquité grecque – dont les travaux démontrent solidement la présence dans des dimensions de la vie jusqu’alors niées par certaines sources et par toute une tradition misogyne qui s’était construite à partir d’elles –, le développement des recherches sur la réception a permis de renouveler notre compréhension de certaines figures féminines du monde antique. Ces recherches ne se limitent pas à l’Antiquité elle-même : elles s’en inspirent, la questionnent et projettent sur elle de nouvelles problématiques. Des travaux allant de Women in the Ancient World: The Arethusa Papers, dirigé par John Peradotto et John Patrick Sullivan (1978), au projet Eurykleia – celles qui avaient un nom (Sandra Boehringer, Adeline Grand-Clément, Sandra Péré-Noguès et Violaine Sebillotte Cuchet, 2015), en passant par Reflections of Women in Antiquity (1978) d’Hélène Foley et Women in Greek Myth (1986) de Mary Lefkowitz, montrent également que, grâce à des stratégies variées, les femmes répondaient aux violences masculines, souvent en mettant en tension les discours dominants. Par-delà la compréhension du monde antique, les études de réception qui portent sur les héroïnes grecques mythiques et réécrivent parfois leur histoire ont aussi débouché sur une réflexion concernant la relation que les contextes postérieurs souhaitaient établir avec l’Antiquité, que ce soit pour renforcer ou pour contester la culture du viol, comme l’ont montré plusieurs études récentes (Rosanna Lauriola, 2022 ; Susan Deacy, José Malheiro Magalhães et Jean Zacharski Menzies, 2023).

Il ne nous apparaît ainsi plus possible de lire les adaptations des mythes grecs relatifs aux violences infligées aux femmes sans exploiter et au besoin discuter les concepts élaborés dans le champ des études de genre (par exemple, mais sans exclure d’autres concepts, la culture du viol, l’agentivité, le male gaze, le savoir situé, l’intersectionnalité). Ces concepts permettent en effet de mieux appréhender et analyser les représentations de la violence dans les fictions littéraires adaptées des mythes antiques, de mieux déchiffrer les stratégies fréquentes de justification et aussi, inversement, les dénonciations, ainsi que, souvent, les mises en scène de réactions féminines.

Ce sont en effet ces réécritures de mythes grecs et leurs figurations d’une violence multiforme envers les femmes, ainsi que les résistances ou tentatives de résistance qu’elles lui opposent parfois, que nous voudrions interroger lors de ce colloque. Le corpus envisagé est très vaste : ce sont les textes écrits sur une large diachronie, du xive au xxie siècle, en Europe et hors d’Europe, avec, le cas échéant, les images qui les illustrent ou bien les données de la mise en scène dramatique. Il s’agira de questionner les regards qui sous-tendent ces représentations, en lien avec les contextes de référence. L’étude de la réception de la violence exercée contre les femmes dans les mythes grecs permettra aussi de mettre en évidence les points communs et les différences, les évolutions et les mutations entre les systèmes de pensée propres à l’Antiquité grecque et ceux des époques postérieures, et de s’interroger sur les différentes perceptions de la violence/des violences et sur les différentes attitudes qui sont prêtées aux femmes face à ces violences et qui suscitent des jugements divers.

Comment les auteurs et autrices s’emparent-ils des mythes grecs et comment les adaptations de ces derniers prennent-elles position, explicitement ou implicitement, au sein des débats idéologiques de leur époque sur la place des femmes dans la société et sur les relations politiques et sociales de domination et de violence ? On reconnaît aujourd’hui dans ces récits mythiques des violences physiques, mais aussi une violence symbolique de genre, telle que la définit Pierre Bourdieu, imposée par un système de domination masculine (culpabilisation, normes, langage, discours…) : ainsi, bien que les violences envers les femmes soient la plupart du temps commises par des hommes, on rencontre également dans les mythes grecs des formes de violence infligées à des femmes par des femmes (Athéna à l’encontre d’Arachné, Junon Athéna à l’encontre de Latone, etc.), et ces dernières relèvent elles aussi de ce système patriarcal, en tant que punitions qui sanctionnent des désobéissances à l’ordre imposé par une société androcentrée.

D’un texte, d’un contexte et d’une époque à l’autre, quels actes ou quelles situations ont été considérés comme violents par les auteurs et autrices qui ont repris ces mythes ? Quels jugements moraux ont-ils émis à l’encontre des personnages ? Qui ont-ils reconnu comme coupable et à quel titre ? Quelles résistances sont prêtées aux femmes et quels commentaires sont portés sur elles, notamment sur celles qui prennent parfois la forme de vengeance ? Quelles différences peut-on relever entre les points de vue de ces auteurs et autrices de réceptions des mythes grecs et ceux des auteurs des sources qu’ils retravaillent, que ces dernières soient antiques ou postérieures (dans le cas où ce sont déjà des réceptions de textes antiques) ?

Il s’agira aussi d’étudier comment les représentations et les enjeux des violences et des relations de domination ont pu évoluer en fonction des textes antiques que les auteurs s’approprient et adaptent. Du xive au xviie siècle en Europe, Ovide est alors une source majeure : ses Métamorphoses et ses Héroïdes suscitent d’innombrables réceptions textuelles et visuelles, avec d’emblée une pluralité de regards sur ces violences, et cela dès les xve et xvie siècles. Des exemples très frappants sont par exemple donnés par les différents récits consacrés à Arachné et aussi à Philomèle, ainsi que par les réécritures et les adaptations des Héroïdes d’Ovide. Les œuvres d’Ovide ont été revisitées jusqu’à nos jours, avec un regain d’influence dans les romans contemporains. D’autres sources latines ont pu être exploitées, comme les tragédies de Sénèque. Mais surtout, lorsqu’en Europe occidentale l’enseignement du grec reprend et que les textes littéraires grecs sont redécouverts, les tragédies antiques deviennent des sources d’inspiration majeures et, à travers leurs innombrables adaptations, des réceptions multiples de mythes grecs féminins perdurent pendant des siècles. L’étude de la pluralité des regards qu’ils portent sur la violence à l’encontre des femmes reste encore à approfondir.

Enfin, comment les représentations de ces violences infligées aux femmes évoluent-elles dans le temps et dans l’espace, du xive au xxie siècle ? Les mythes grecs relatifs aux violences contre les femmes suscitent de nombreuses adaptations à partir du xive en France et en Europe occidentale et ce, jusqu’à nos jours. Ce processus d’appropriation commence bien plus tard hors d’Europe, dans les Amériques, en Afrique, au Moyen Orient et en Asie, mais il s’y affirme avec une grande vitalité. Quels sont les contextes géographiques et historiques, les facteurs politiques et sociaux qui ont suscité et nourri hors d’Europe cette réception abondante ? Si les adaptations semblent d’abord liées aux mouvements de libération des empires coloniaux, elles perdurent pour dénoncer d’autres formes de pouvoir autoritaire. Quelles nouvelles représentations et interprétations des violences faites aux femmes véhiculent-elles ? Quelles résistances prêtent-elles aux femmes et avec quels regards ?

L’objectif de ce colloque est ainsi de réfléchir, sur une large diachronie et dans une perspective transculturelle, aux modalités selon lesquelles les réceptions des mythes grecs ont représenté la violence contre les femmes, en la perpétuant ou en la combattant. Il s’agira également d’examiner les ressorts et les enjeux de ce processus de réception, c’est-à-dire de réappropriation, de lecture critique et de transformation. Pourquoi, comment et dans quelles circonstances ces mythes grecs ont-ils été mobilisés pour exprimer les défis d’autres contextes socio-historiques ? Dans quelle mesure le concept de « réception » constitue-t-il un outil théorique pertinent pour l’analyse de ces représentations des violences faites aux femmes et des résistances prêtées à ces dernières ?

—

Modalités de soumission

Les propositions de communication, en français ou en anglais (titre et résumé de 200-300 mots), sont à adresser, accompagnées d’un bref CV, au plus tard le 15 janvier 2026 aux adresses suivantes :

• catherine.gaullier-bougassas@unicaen.fr

Après examen des propositions, l’acceptation sera notifiée vers la mi-février 2026.

Les frais de déplacement et d’hébergement seront pris en charge selon les modalités de l’Université de Caen Normandie.

Les actes du colloque seront publiés dans la collection « Recherches sur les Réceptions de l’Antiquité » de Brepols (https://www.brepols.net/series/RRA). Les articles proposés devront être inédits.

—

Organisation

• Catherine Gaullier-Bougassas, Professeure des universités en langue et littérature médiévales françaises, ERC Agrelita (Principal Investigator), CRAHAM (UMR 6273), Université de Caen Normandie

• Lorena Lopes da Costa, Professeure associée d’histoire ancienne, Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ)

• Lorène Bellanger, Project Manager ERC Agrelita, CRAHAM (UMR 6273), Université de Caen Normandie

• Julie Labregère, Post-doctorante ERC Agrelita, CRAHAM (UMR 6273), Université de Caen Normandie

• Giulia Parma, Post-doctorante ERC Agrelita, CRAHAM (UMR 6273), Université de Caen Normandie

• Adrian Faure, Post-doctorant ERC Agrelita, CRAHAM (UMR 6273), Université de Caen Normandie

—

ERC Advanced Grant AGRELITA • The Reception of Ancient Greece in Premodern French Literature and Illustrations of Manuscripts and Printed Books (1320–1550): How Invented Memories Shaped the Identity of European Communities.

The AGRELITA project was launched on October 1st, 2021. It is a 6-year project (2021-2027), which has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program (Grant Agreement n°101018777).

En savoir plus sur le projet : https://agrelita.hypotheses.org/