Appel à communications

Edmond-Henri Crisinel :

une déchirure à l’œuvre

Organisé par Ylenia Dalla Palma, Prof. Antonio Rodriguez (Section de Français, Université de Lausanne)

30 avril – 1er mai 2026, château de Dorigny, Lausanne (Suisse)

Présentation

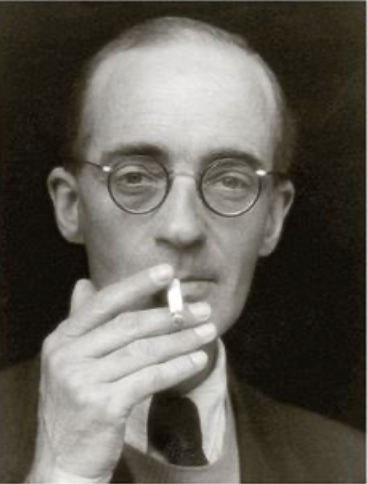

Figure majeure et originale de la poésie suisse romande du XXe siècle, Edmond-Henri Crisinel (1897-1948) a livré une œuvre, encore partiellement éditée, qui invite aujourd’hui à un examen critique approfondi. Né à Faoug (VD), au sein d’une famille protestante réformée, cet auteur a souvent été présenté à partir de sa biographie : de ses séjours en psychiatrie, de son orientation homosexuelle placée sous le signe de la culpabilité ou encore de sa mort par suicide. Pourtant, au moment où sortent Le Veilleur ou Alectone, les milieux littéraires valorisent l’essor de l’art brut ou l’œuvre d’Antonin Artaud, elle-même saluée après son retour de Rodez. Crisinel développe en contrepoint à l’art brut ou à la démarche d’Artaud une poésie marquée par Gérard de Nerval, Stéphane Mallarmé et Paul Valéry, entre azur et épure, qui cherche à présenter une œuvre particulièrement maîtrisée « au seuil du néant » (Éric Bulliard). Sa carrière de journaliste à La Revue de Lausanne, poste qu’il occupe durant vingt-sept ans, montre un homme qui a su tisser des liens solides avec les cercles littéraires suisses romands. Comment situer ses vers et ses proses poétiques évoquant la persécution psychique dans les contradictions à l’œuvre ? Comment ses recueils posthumes, Feuillets du Sagittaire et Le Bandeau noir ont-ils complété l’image qui se dégageait de Crisinel ?

Ce colloque a pour objectif d’interroger le parcours de Crisinel par-delà les stéréotypes qui réduisent trop souvent son œuvre à une expression des troubles psychiques ou à une lecture biographique. Il s’agit de replacer son écriture dans un dialogue critique renouvelé avec la modernité littéraire, dans l’histoire des formes poétiques et aussi dans la construction des « poètes maudits » au XXe siècle. Ces journées souligneront la singularité et la complexité de l’esthétique déployée en accord ou en tension avec certaines visions de l’art et du monde.

Les débats s’organiseront autour de trois grands axes ; chacun soulevant des enjeux pour renouveler l’approche critique de Crisinel :

1. Un rapport complexifié entre vie et œuvre, en interrogeant la manière d’intégrer une expérience intérieure des troubles psychiques avec une création poétique, sans tomber dans un déterminisme. Les relations entre mise en forme et sentiment de perdition (ou autres thèmes), entre lecture et délire, visions et dérèglement de la raison devraient nuancer la croyance en une folie inspiratrice en poésie : Crisinel offre un contre-exemple important à la dynamique de l’art brut ou à la profération chez Artaud, par sa maîtrise esthétique et sa conscience poétique.

2. Une analyse stylistique et formelle plus détaillée, qui vise à mieux saisir la technique de ses vers, marqués par une syntaxe éprouvée et un ajustement métrique d’inspiration mallarméenne. Cette approche permettra d’éclairer le rapport original de Crisinel au symbolisme et à la modernité, à l’inscrire dans une histoire poétique des formes plus ouverte aux circulations transnationales.

3. Une singularité dans la patrimonialisation et l’édition de son œuvre, en examinant la délimitation précise de celle-ci à partir de documents d’archives : correspondances, journaux intimes, articles. Il s’agira de discuter les problèmes éditoriaux et critiques liés à la conservation, la valorisation et l’interprétation de ces matériaux. Cette approche permettra de préciser les contours de l’œuvre de Crisinel et d’en renouveler la compréhension à travers l’étude attentive de sources complémentaires ; peut-être d’inviter à de nouveaux projets.

Modalités de soumission

Les propositions de communication, d’une longueur de 1.000 signes maximum et accompagnés d’une courte bibliographie, sont à envoyer avant le 30 novembre 2025 à

Ylenia Dalla Palma (ylenia.dallapalma@unil.ch).

Les notifications d’acceptation seront envoyées courant décembre 2025.

Le colloque aura lieu les 30 avril et 1er mai 2026 au Château de Dorigny (Lausanne).

Comité scientifique

Matthieu Corpataux, Université de Fribourg

Ylenia Dalla Palma, Université de Lausanne

Christophe Imperiali, Université de Neuchâtel

Antonio Rodriguez, Université de Lausanne

Anne-Frédérique Schläpfer, Université de Genève

Émilien Sermier, Université de Lausanne