« Graphies, graphismes, griffonnages », Romantisme 2027/4

Sous la direction de Laurent Baridon, Delphine Gleizes et Julie Ramos

Nombreux sont les écrivains et dessinateurs qui utilisent le graphisme comme médium sémantique et plastique à la fois. Force est toutefois de constater que la plupart des études qui leur sont consacrées portent sur les XXe et XXIe siècles plus que sur le long XIXe siècle. Le numéro 2027/4 de la revue Romantisme intitulé « Graphies, graphismes, griffonnages » se propose d’éclairer, de la Révolution française au premier conflit mondial, les pratiques du dessin et de l’écriture réalisées en marge des attendus des métiers d’écrivain, d’artiste et d’illustrateur. Il s’agira d’explorer les inventions graphiques des écrivains et artistes du XIXe siècle, d’interroger leurs relations avec les prérogatives de la littérature, de la poésie et des arts visuels, d’enrichir l’analyse de leurs procédés et de leurs rapports aux divers supports que sont, parmi d’autres, la feuille de papier et l’imprimé.

Pratiques de la marge, pratiques marginales

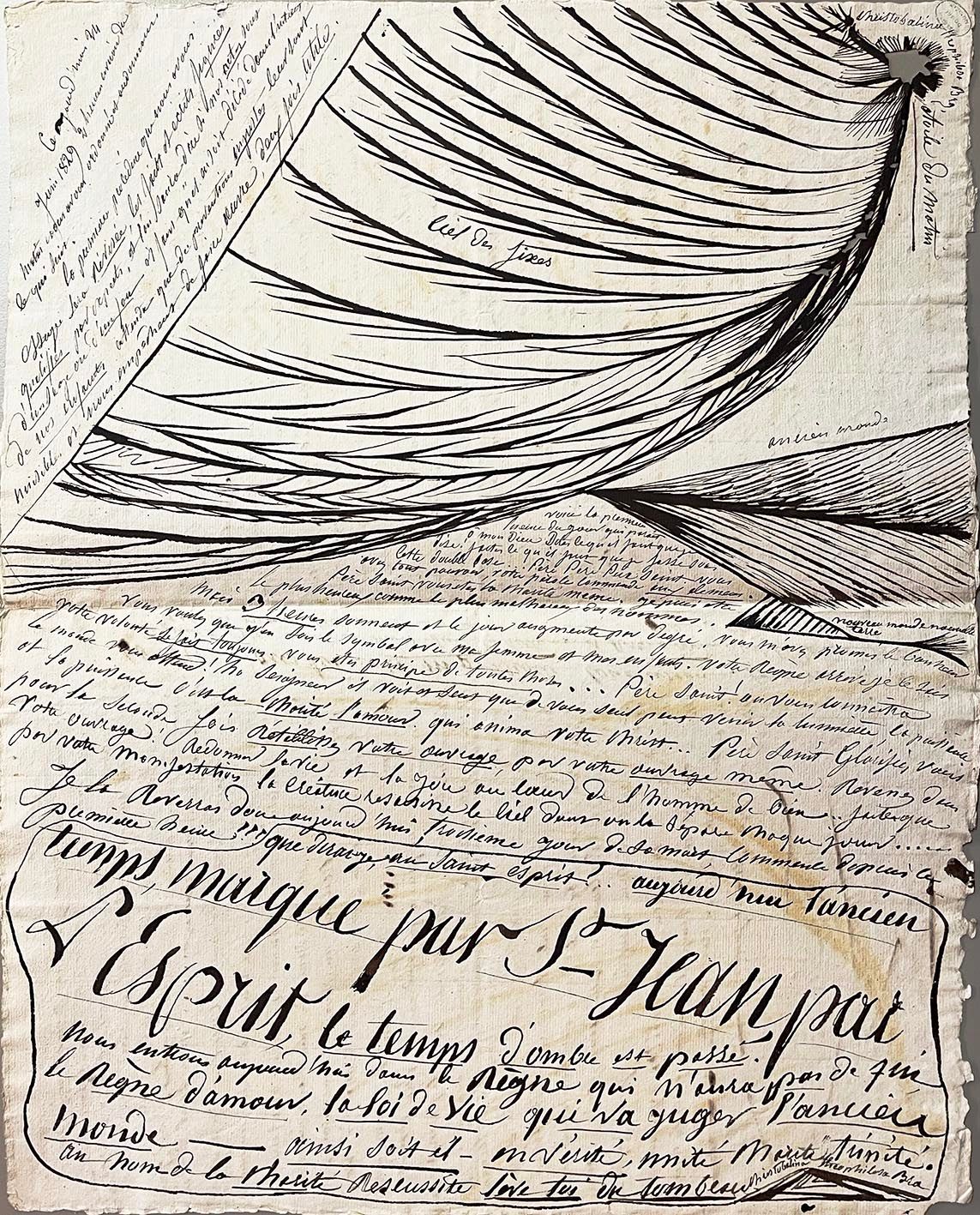

La fin du XVIIIe siècle renouvelle l’appréhension des relations entre la littérature et les arts visuels. D’une part, la remise en question de la hiérarchie véhiculée par l’usage de l’ut pictura poesis depuis la Renaissance (Lee 1991) et la revendication d’une différenciation des fonctionnements mimétiques de la littérature et des arts visuels, notamment théorisées dans le tranchant Laocoon de Gotthold Ephraim Lessing en 1766. De l’autre, et dans la même décennie, la transgressive arabesque tracée par la canne du caporal Trim dans Tristram Shandy vient immédiatement interroger cette autonomisation des médiums par ses résonances avec les digressions du roman et la « ligne de beauté » théorisée par William Hogarth (Busch 2011). Quelques années plus tard, Goethe s’adonne au dessin, parfois avec annotations, à rebours de son affirmation des règles classiques de la représentation, William Blake fait d’une gravure du groupe sculpté du Laocoon entourée d’aphorismes en plusieurs langues le manifeste d’une parenté graphique de l’écriture et du dessin, parenté que Théophile Bra explore également dans ses dessins accompagnés d’écritures en tous sens, parfois illisibles, voire inventées. Bien d’autres artistes se livrent à cette pratique. Jean-Jacques Lequeu annote ses dessins d’architecture pour suggérer des analogies ; Rodolphe Töpffer mêle écriture et graphisme dans ses « histoires en estampes » autographiées ; Grandville confère à ses images de rêves une dimension narrative en légendant ses dessins préparatoires ; Charles Meryon insère des poèmes ou des vers dans ses Eaux-fortes sur Paris pour en renforcer le caractère surréel. Arthur Schopenhauer dessine dans les livres de sa bibliothèque, Honoré de Balzac joue d’effets typographiques inattendus, Justinius Kerner se livre à de poétiques klecksographies et Victor Hugo travaille la lettre et le dessin sur un même support. Durant tout le siècle, les écrivains dessinent dans leurs manuscrits, tels que Joseph Joubert, Gérard de Nerval, Stendhal, Prosper Mérimée, Dostoïevski, Zola, Rimbaud, Verlaine, Lewis Caroll, Jules Laforgue. Ils inventent des compositions typographiques déjouant ce que Mallarmé qualifie d’« unité artificielle, jadis, mesurée en bloc au livre » (Mallarmé 1897), par exemple Charles Nodier, Adalbert von Chamisso, René Ghil, Alfred Jarry, Charles Péguy, Christian Morgenstern. D’autres élaborent de nouvelles graphies, tels que le système sténographique de la mystérieuse Sophie Scott, les écritures martiennes d’Hélène Smith et Ida Cleaveland et l’écriture lunaire de Charles Cros (Déléage 2018, Bellini/Lombardi 2020)

Dans la lignée de ces quelques exemples, ce numéro s’attachera aux échanges de l’écrit et du dessin, figuratif ou abstrait, qui se manifestent en marge des dimensions discursives et descriptives dans lesquelles la théorie les a longtemps cantonnés. En marge également, parce que produites dans l’espace de l’intimité, voire de la clandestinité, les pratiques graphiques des écrivains, écrivaines, dessinateurs et dessinatrices reconnu.e.s rejoignent parfois les explorations limites que constitue le vaste champ de création du dessin dit « spirite » ou « aliéné », auquel les propositions pourront également s’intéresser (voir Dubois 2024). Il est en effet significatif qu’écrivains et dessinateurs professionnels s’essaient à des pratiques que ne nécessitent pas leurs formations préalables et qui échappent a priori à la reconnaissance publique, voire au fini et à la finalité. Ces prises de liberté sont contemporaines, comme le remarque Werner Hoffmann, d’une valorisation de la dimension énigmatique, voire hiéroglyphique, de l’art et de l’imagination, ainsi que la quête d’une remontée à leurs origines (Hoffmann in Revue de l’art 1979, p. 9). Les propositions sont invitées à explorer cette articulation entre la singularité des modes d’inscriptions, leur imaginaire et leur contexte historique et théorique au XIXe siècle.

Passages, brouillages

Le numéro laissera de côté la pratique picturale des écrivains et celle de l’écrit dans le tableau pour favoriser l’examen des modes de cohabitation ou des lieux de passage entre l’écriture comme graphie et le dessin comme écriture, favorisés encore par la parenté des outils graphiques, la contiguïté des supports et la continuité des gestes. Le catalogue de la grande exposition Poésure et peintrie de 1993 s’ouvrait par un essai présentant l’archéologie des calligrammes de Guillaume Apollinaire, qui constituent la butée de la période considérée par ce numéro. Seul l’exemple de Charles Nodier y était mentionné pour le XIXe siècle (Blistène 1993). Depuis, les travaux sur les dialogues entre dessin et écriture se sont étoffés en histoire de la littérature et de l’art. Cependant, le XIXe siècle y est encore discret. Les travaux de Serge Fauchereau, Serge Linarès, Claire Bustarret, Yves Chevrefils Desbiolles, Claire Paulhan et Jean-Christophe Bailly ont mis au jour le vaste corpus des dessins d’écrivains. Il faut y ajouter les travaux de critique génétique (Ferrer 2011), dont Pierre-Marc de Biasi notait qu’ils empruntent aux arts plastiques nombre de métaphores techniques (de Biasi 1993). L’écriture et les dessins marginaux des manuscrits, qu’ils soient figuratifs ou abstraits, se complètent, se suppléent ou s’interrompent mutuellement, procédant d’une traduction visuelle de la pensée et du cheminement d’une pensée en acte. Alors « quelque chose se produit » (Claude Simon, Orion aveugle), visant ou non la finalité d’une œuvre. Ces manifestations graphiques ne se contentent pas d’associer le lisible et le visible, ce que font déjà l’écriture cursive et l’image discursive, mais tendent à brouiller ces catégories, comme le font d’une autre manière les compositions typographiques, de Balzac à Mallarmé (Pic 2011). Concernant ces dernières, les travaux d’Emmanuël Souchier ont permis d’envisager les textes qu’elles rassemblent dans leur visualité et leur matérialité, ou encore leur « objectalité » et leur « trans-formation » lorsqu’ils sont reproduits sur différents supports (Souchier 1998 et 2015). Ils ont aussi permis d’interroger la place du sujet créateur et les modalités selon lesquelles il s’énonce.

En histoire de l’art, les travaux sur le dessin l’ont également longtemps confiné à son statut d’étape préparatoire à l’œuvre achevée. Plusieurs expositions récentes ont toutefois permis de mettre en lumière la diversité de ses usages et de ses visées. L’exposition Comme le rêve le dessin réunissait des dessins des cabinets d’art graphique du musée du Louvre et du Centre Pompidou pour faire l’hypothèse que l’esquisse constituait moins le moment inaugural du dessin que son terme, un champ de transformation dont l’inachèvement n’est en rien un manque (Michaud 2005). Le Cabinet des dessins Jean Bonna proposa d’envisager « reprises, repentirs, ratures, tentatives non abouties, croquis marginaux, notes diverses [comme] un aide-mémoire, un chantier » parallèle plutôt que préalable à l’œuvre (David Guillet, in Brugerolles 2021, p. 6). Écrire en dessinant. Quand la langue cherche son autre, organisée au Centre d’art de Genève, s’intéressait à l’invention de langues imaginaires servant alternativement à communiquer avec le divin et l’invisible, à soutenir une communication enfin universelle, ou au simple jeu et à l’expression personnelle (Bellini/Lombardi 2020). Écrire c’est dessiner, au Centre Pompidou-Metz, assumait la labilité des catégories en plaçant sur un même plan dessins d’écrivains et d’artistes (Gaillais 2021). Gribouillages, présentée à l’Académie de France à Rome et aux Beaux-Arts de Paris, identifiait, à rebours des contraintes du dessin idéal, de nombreuses occurrences de croquis schématiques, maladroits ou d’apparence enfantines, dissimulés dans les marges ou au revers des œuvres (Alberti/Bodart 2022). Ces quelques publications et expositions invitent à approfondir l’examen de ces phénomènes au XIXe siècle.

Penser en formes, formes de pensée

Les contributions pourront s’appuyer sur des approches plus directement théoriques qui ont, notamment ces dernières années, revisité le rapport entre écriture et dessin. Au rebours des distinctions radicales que Lessing et le XVIIIe siècle avaient contribué à faire émerger, les recherches linguistiques du XXe siècle ont ainsi pu tenter de repenser les rapports entre texte et image par le recours à des catégories englobantes comme celle de signe (par ex. la trilogie icône/indice/symbole chez Peirce [1978]) ou par la recherche d’une rhétorique générale (Groupe µ [1992] et Édeline [2020]). Ce faisant, ces approches insistent moins sur les spécificités des modes d’expression que sur la continuité des caractéristiques sémiotiques et sur une commune puissance d’expressivité et de symbolisation du réel. De même, les travaux d’Anne-Marie Christin ont permis de questionner la construction culturelle de la distinction texte/image et les imaginaires qui ont pu y être attachés (Christin 1995). Une autre voie fut ouverte par l’anthropologie du geste de Leroi-Gourhan, qui défendait la valeur originellement scripturale et rythmique des premiers signes graphiques, avant leur devenir alphabet ou représentation (Leroi-Gourhan 1964). Elle inspira rapidement les positions de la Grammatologie de Derrida à l’égard de la domination d’une approche « phonocentrée » de l’écriture (Derrida 1967) et les Variations sur l’écriture de Barthes valorisant l’importance des gestes de « scription » de l’écrivain, et conséquemment du dessinateur (Barthes 1973). Elle nourrit aujourd’hui l’anthropologie de la ligne de Tim Ingold et son insistance sur le rôle des surfaces et des supports, qu’ils soient de papier ou constitués d’autres matériaux, dont l’espacement et la matérialité permettent des virtualités d’échange entre lisible et visible (Ingold 2013). Parmi bien d’autres approches, mentionnons aussi le programme pluridisciplinaire Image, écriture, chiffre, fondateur en 2001 du Centre Helmholtz pour la théorie et l’histoire des techniques culturelles de l’université Humboldt, au sein duquel Sybille Krämer a développé une conception stratégique de la « visualité scripturale » (Schriftbildlichkeit), qui replace la présence corporelle au centre du rapport entre image et écriture et des interactions entre l’œil et la main, ainsi que du symbolique et du technique, dans leurs dimensions esthétique, opérative et référentielle. Krämer prend ainsi soin de se démarquer d’un iconic turn appliqué à l’écriture pour considérer langage et image comme les « extrémités d’un spectre, au sein duquel la plupart de nos productions symboliques se positionnent comme des phénomènes hybrides, dans des proportions variables de composantes discursives et iconiques » (Krämer 2014, p. 358). Ces analyses valent donc aussi pour le dessin, par exemple pratiqué par les scientifiques sous la forme de schémas, plans et diagrammes que l’on retrouve chez les dessinateurs artistes et écrivains comme autant « d’images de pensée », selon la formule de Walter Benjamin reprise à Stefan George (voir Caraës/Marchand-Zañartu 2011, Krämer 2016, Marchand-Zañartu/Lauxerois 2020, Dahan-Gaida 2023). Ces outils théoriques permettent d’envisager sous un nouveau jour l’archéologie d’un phénomène dont s’est largement emparé le XXe siècle.

Le numéro souhaiterait contribuer à découvrir de nouveaux corpus, à mettre au jour les soubassements socio-historiques des relations entre arts visuels et littérature, ainsi qu’entre le gestuel et le cognitif, entre l’image et l’écriture. Sans exclure les thématiques de l’image mentale en littérature et l’illustration visuelle, qui ont déjà été bien balisées par la recherche, le numéro ambitionne non de les étudier pour elles-mêmes mais dans leurs manifestations graphiques, gestuelles ou matérielles. Les études de cas s’appuieront sur des cadrages théoriques et devront déboucher sur des perspectives plus larges ou s’insérer dans des pratiques plus générales.

Le numéro pourrait idéalement porter sur de nombreux corpus et thématiques, parmi lesquels :

- les manuscrits d’écrivains et de musiciens, les carnets d’artistes, les missives, les notes personnelles et de voyages, alliant dessin et écriture ;

- les écritures dessinées, en particulier pratiquées par les artistes dits « spirites » et « aliénés », les auteurs d’alphabet figurés ;

- le phénomène des « dessinauteurs » identifié par Laurent Baridon (Baridon 2022) ;

- Les relations heuristiques entre la pensée et la visualisation graphique dans les carnets des scientifiques ;

- les écritures cryptées et leur relation aux écritures non alphabétiques ou non-occidentales ;

- les dispositifs typographiques replacés dans l’interaction entre le visible et le lisible ;

- Les univers médiatiques où les expérimentations graphiques sont susceptibles de se formuler (presse, édition, mais aussi masse de prospectus, brochures, etc.) ;

- Les formes de supports alternatifs (1/éléments naturels réappropriés, galets signés…2/ éléments du bâti (murs, planchers, décoration…) ainsi que les modalités d’énonciation (clandestine ou marginale) qu’ils peuvent induire.

—

Les propositions d’article en français, d’une page maximum (notice bio-bibliographique comprise), sont attendues pour le 15 juin 2026. Elles doivent être envoyées à Laurent Baridon (laurent.baridon@univ-lyon2.fr), Delphine Gleizes (delphine.gleizes@univ-grenoble-alpes.fr) et Julie Ramos (j.ramos@unistra.fr).

Les articles acceptés (rédigés en français, de 30 000 signes espaces compris) seront à remettre le 31 mars 2027, accompagnés d’un résumé en français et anglais de 900 signes.

—

Orientation bibliographique

Andrea Bellini et Sarah Lombardi, Écrire en dessinant. Quand la langue cherche son autre, Milan/Paris/Genève, Skira, 2020.

Paolo Albani et Berlinghiero Buonarroti, Dictionnaire des langues imaginaires [1994], trad. fr. Egidio Festa et Marie-France Adaglio, Paris, Les Belles Lettres, 2001.

Francesca Alberti, Diane Bodart (dir.), Gribouillage. De Léonard de Vinci à Cy Twombly, cat. exp. Rome, Villa Médicis/Paris, Beaux-Arts de Paris, Paris, Beaux-Arts de Paris éditions, 2022.

Jean-Christophe Bailly, L’Ineffacé. Brouillons, Fragments, Éclats, cat. exp. Abbaye d’Ardenne, Paris, Éditions de l’IMEC, coll. « Le lieu de l’archive », 2016.

Laurent Baridon, De Grandville à Topor. Le fantastique des dessinauteurs, Paris, INHA, coll. « Dits », 2022.

Roland Barthes, Le plaisir du texte, précédé de Variations sur l’écriture [1973], préface de Carlo Ossola, Paris, Seuil, 2000.

Andrea Bellini et Sarah Lombardi (dir.), Scrivere disegnando. Écrire en dessinant : quand la langue cherche son autre, cat. exp., Genève, Centre d’art contemporain/Skira, 2020.

Bernard Blistène et Véronique Legrand (dir.), Poésure et peintrie, d’un art l’autre, cat. exp. Marseille, Centre de la Vieille Charité, Marseille/Paris, Musées de Marseille/ Réunion des musées nationaux, 1993.

Stéphanie Boulard et Pierre Georgel, Hugographies : rêveries de Victor Hugo sur les lettres de l’alphabet, Paris, Hermann, 2022.

Emmanuelle Brugerolles (éd.), Dessiner la lettre, Écrire Le dessin, cat. exp. Cabinet des dessins Jean Bonna, Paris, Beaux-arts de Paris éditions, 2021.

Werner Busch, Great wits jump. Laurence Sterne und die bildende Kunst, Munich, Wilhelm Fink, 2011.

Claire Bustarret, Yves Chevrefils Desbiolles, Claire Paulhan (dir.), Dessins d’écrivains : de l’archive à l’œuvre, actes de colloque (Abbaye d’Ardenne, février 2008), Paris, Le Manuscrit, 2011.

Marie-Haude Caraës et Nicole Marchand-Zañartu, Images de Pensée, Paris, Réunion des musées nationaux, 2011.

Eva Cancik-Kirschbaum, Sybille Krämer et Rainer Totzke, Schriftbildlichkeit. Wahrnehmbarkeit, Materialität und Operativität von Notationen, Berlin, Akademie Verlag, 2012.

Anne-Marie Christin, L’image écrite ou la déraison graphique, Paris, Flammarion, 1995.

Olivier Corpet, Jean-Jacques Lebel, Emmanuelle Lambert, Claire Paulhan, L’un pour l’autre, les écrivains dessinent, cat. exp. Abbaye d’Ardenne, Caen/Musée Berardo, Lisbonne/Musée Communal, Ixelles, 2e éd. revue et corr, Paris, Buchet Chastel/IMEC, coll. Les Cahiers dessinés, 2008.

Laurence Dahan-Gaida, L’art du diagramme. Sciences, littérature, arts, Presses universitaires de Vincennes, coll. « L’Imaginaire du Texte », 2023.

Audrey Dauxais, L’art et la lettre : l’avènement des mots dans l’espace pictural, Paris, Éditions Citadelles & Mazenod, 2022.

Pierre Déléage, « Écritures martiennes », Terrain [Online], 70/2018. URL: http://journals.openedition.org/terrain/17079; DOI: https://doi.org/10.4000/terrain.17079

Pierre-Marc de Biasi, « L’horizon génétique », in Les manuscrits de écrivains, Paris, CNRS Éditions/Hachette, 1993, p. 238-259.

Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Éditions de Minuit, 1967.

Anne-Marie Dubois (dir.), Écrire l’image, Paris, Musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Saint-Anne, 2024.

Anne-Marie Dubois (dir.), Jean Crampilh-Broucaret. Le plancher de Jeannot, Paris, In Fine éditions d’art/ Musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Saint-Anne, 2024.

Francis Edeline, Entre la lettre et l’image : à la recherche d’un lieu commun, textes réunis par Juliana Di Fiori Pondian, Louvain-la-Neuve, Academia, 2020.

Serge Fauchereau, Peintures et dessins d’écrivains, Paris, Belfond, 1991.

Daniel Ferrer, Logiques du brouillon. Modèles pour une critique génétique, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 2011.

Jean-Marie Gaillais (dir.), Écrire, c’est dessiner. D’après une idée d'Etel Adnan, cat. exp. Metz, Éditions du Centre Pompidou Metz, 2021.

Bertha Gaster (dir.), Peintures et dessins de grands écrivains, Le Courrier de l’UNESCO, Paris, 1957.

Herbert Günther, Künstlerische Doppelbegabungen, Erweiterte Neufassung mit 156 meist erstveröffentlichten Abbildungen nach Werken deutschsprachiger Künstler vom 16.-20. Jahrhundert, Munich, Ernst Heimeran Verlag, 1960.

Tim Ingold, Une brève histoire des lignes [2007], trad. fr. Sophie Renaut, Bruxelles, Zones Sensibles, 2013.

Sybille Krämer, « Schriftbildlichkeit », in Stephan Günzel et Dieter Mersch (dir.), Bild. Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart, J.B. Metzler, 2014, p. 354-360.

Sybille Krämer, Figuration, Anschauung, Erkenntnis. Grundlinien einer Diagrammatologie, Berlin, Suhrkamp, 2016.

Arnold Kubler et Gerhard Femmel (éds.), Dichtende Maler. Malende Dichter, cat. exp. St. Gallen Kunstverein, St. Gallen : [s.n.], 1957.

Rensselear W. Lee, Ut pictura poesis. Humanisme et théorie de la peinture : XVe-XVIIIe siècles [1940], traduction et mise à jour par Maurice Brock, Paris, Macula, 1991.

André Leroi-Gourhan, « Les symboles du langage », Le Geste et la Parole, vol. 1 : Technique et langage, Paris, Albin Michel, 1964, p. 261-300.

Serge Linarès (dir.), De la plume au pinceau : Écrivains dessinateurs et peintres depuis le romantisme, actes de colloque, Valenciennes, CAMELIA/Presses universitaires de Valenciennes, 2007.

Serge Linarès, Écrivains artistes : la tentation plastique (XVIIIe-XXIe siècle), Paris, Citadelles et Mazenod, 2010.

Olivier Lumbroso, “Les dessins dans la Vie de Henry Brulard : approche de la topologie stendhalienne”, Romantisme, 2007, 138(4), p. 119-135. https://doi.org/10.3917/rom.138.0119.

Massin, La lettre et l’image : La figuration dans l’alphabet latin du VIIIe siècle à nos jours [Nouv. éd. modifiée], Paris, Gallimard, 1993.

Nicole Marchand-Zañartu et Jean Lauxerois, 32 g de pensée : Essai sur l’imagination graphique, Mulhouse, Médiapop éditions, 2020.

Kurt Martin (éd.), Deutsche Dichter als Maler und Zeichner, cat. exp. Heidelberger Kunstverein, Heidelberg, Winter, 1931.

Philippe Alain-Michaud (dir.), Comme le rêve le dessin. Dessins italiens des XVIe et XVIIe siècle du musée du Louvre, dessins du Centre Pompidou, cat. exp., Paris, Édition du Centre Pompidou/Musée du Louvre Édition, 2005.

Lucienne Peiry (dir.), Écriture en délire, cat. exp. Milan/Lausanne, 5 Continents/Collection de l’Art Brut, 2004.

Muriel Pic, « Constellation de la lettre. Le concept de lisibilité (Lesbarkeit) en France et en Allemagne », Po&sie, 137-138(3), 2011, p. 250-265. https://doi.org/10.3917/poesi.137.0250.

Revue de l'art : Les écrivains-dessinateurs, 1979/2 N° 44, (44), https://shs.cairn.info/revue-de-l-art-1979-2?lang=fr.

Dominique Radrizzani, L’Écriture dessinée. Rodin, Duchamp, Dotremont chez Balzac, Milan, SilvanaEditorial, 2015.

Pierre Richard (1802-1879), Grimoires illuminés, Paris, Artulis/Pierrette Turlais, 2019.

Florian Rodari (éd.), L’Esprit de la lettre, cat. exp. Paris, Musée Victor Hugo, Paris, Paris-Musées, 2007.

Meyer Schapiro, Les Mots et les images, préface d’Hubert Damisch, Paris, Macula, 2000.

Emmanuël Souchier, « L'image du texte pour une théorie de l'énonciation éditoriale », Les cahiers de médiologie, n° 6(2), 1998, p. 137-145. https://doi.org/10.3917/cdm.006.0137.

Emmanuël Souchier, « Le carnaval typographique de Balzac. Premiers éléments pour une théorie de l’irréductibilité sémiotique », Communication & langages, 185(3), 2015, p. 3-22. https://doi.org/10.3917/comla.185.0003.

Text als Figur : visuelle Poesie von der Antike bis zur Moderne, cat. exp. Zeughaus der Herzog-August-Bibliothek, Weinheim, VCH, Acta Humaniora / Jeremy Adler u. Ulrich Ernst

Michel Thévoz, Le langage de la rupture, Paris, PUF, 1978.

Michel Thévoz, Détournement d’écriture, Paris, Éditions de Minuit, 1989.