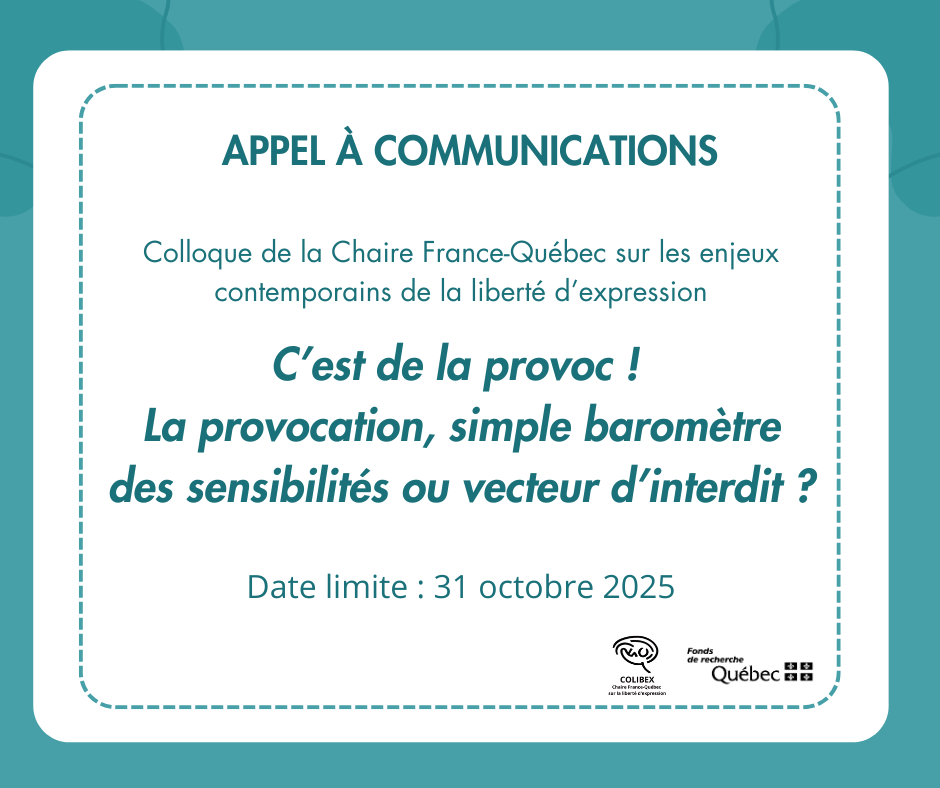

C’est de la provoc ! La provocation, simple baromètre des sensibilités ou vecteur d’interdit ? (Trois-Rivières, Canada)

Appel à communications du volet québécois de la Chaire France-Québec (FRQ-CNRS) sur les enjeux contemporains de la liberté d’expression (COLIBEX)

« L’arme la plus dangereuse, c’est une plume dans une main sale », Louis Veuillot, L’écho du bas Saint-Laurent, février 1958.

La distinction entre parole et acte, opinion et action a traditionnellement permis de rendre l’expression plus libre. Les artisans de la Loi de Serre en ont usé en France, au début du xixe siècle, pour dessiner un régime expressif libéral : selon eux, une parole ne devait être sanctionnée que si elle avait la force d’un acte. Pour Guizot, cela revenait à n’incriminer qu’un type d’expression : « la provocation délibérée à commettre un crime ou un délit déjà défini par les lois » (Pelletier, 2024, 102). En somme, une parole ne pouvait être criminelle qu’à la condition de chercher à provoquer un acte criminel. Aujourd’hui, cette acception « conséquentialiste » (Latil, 2020) emporte les faveurs de la plus haute Cour française dans le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, ce qui dessine un dispositif particulier : un jeu à trois (provocateur, acteur, cible) et la secondarité de l’acte qui symboliquement le distingue de la parole. De l’autre côté de l’Atlantique, les tribunaux canadiens retiennent en la matière une conception bien plus large et dès lors moins protectrice de la liberté d’expression : prendre le risque qu’un conseil puisse donner lieu à la perpétration d’un crime suffit à emporter la condamnation du locuteur.

En France comme au Canada, l’espace social a d’ailleurs plutôt tendance à faire de la parole un acte, et à donner de la provocation une définition élargie. La vulgarisation de la théorie des actes de langage de John Austin a rendu commune l’idée selon laquelle une expression peut être agissante. Voilà qui a eu « des répercussions indirectes mais majeures sur toutes les controverses liées à la liberté d’expression » (Ramond, 2018, 17). Selon ces conceptions élargies, il y a aussi provocation quand une personne suscite des sentiments négatifs à l’endroit d’un tiers ou quand elle provoque au sens où elle cherche à offenser ou à choquer. L’expression provocatrice, éminemment performative, apparaît alors soit comme une arme dangereuse, soit comme un outil pour faire changer les mentalités. De nombreuses personnalités doivent leur réputation à la provocation, gage de diffusion et de visibilité. L’effervescence numérique paraît faire entrer nos sociétés dans un espace où plus rien n’est interdit, tout peut être montré et dit, stimulant un débat éthique et légal constant, selon des frontières mouvantes. La provocation n’est-elle pas suscitée dans de petites franges réactives de la population, dont l’indignation provoque le débat au milieu d’une indifférence générale ?

Le présent colloque entend revenir sur cette notion nodale pour la liberté d’expression. Qu’est-ce qui distingue la provocation de ses nombreux synonymes : exhortation, appel, conseil, instigation, incitation, apologie, transgression ? Comment les définitions juridiques entrent-elles en dialogue voire en conflit avec celles qui circulent dans le reste de l’espace social ? Sur quelles conceptualisations des rapports entre parole et acte, les différentes définitions de la provocation reposent-elles ? Qui juge qu’il y a provocation : l’auteur, la cible ou un tiers ?

Diverses formes de provocation (ou leurs corollaires) sont prohibées et échappent ainsi à la protection de la liberté d’expression dans de nombreuses juridictions. Mais la provocation est aussi, dans d’autres disciplines, considérée comme un instrument de création, de marketing, de pédagogie, de prosélytisme, de politique populiste, etc. À bien des égards, elle apparaît comme le baromètre de la sensibilité d’une époque. La Chaire COLIBEX entend réunir des expert·es de différentes disciplines (droit, linguistique, arts et lettres, science politique, sciences des religions, histoire et sociologie, etc.) pour éclairer cette notion, ses usages, sa réception et les philosophies de la liberté d’expression qui en accompagnent l’utilisation. Si le colloque s’axe sur la France et le Québec, voire sur une comparaison entre les deux terrains, des propositions portant sur d’autres aires géographiques seront retenues pour faire des contre-points. Les communications théoriques et les analyses de cas seront bienvenues, de même que les propos portant sur l’actualité comme sur des mises en perspectives historiques.

Organisée en réseaux transnationaux, la chaire collective COLIBEX se déploie autour de quatre axes : le premier aborde la question de la régulation de la liberté d’expression en rapport avec les droits humains fondamentaux et la démocratie (axe 1) ; les trois autres traitent plus spécifiquement de ses rapports avec la religion (axe 2), la science et la liberté académique (axe 3) et la création (axe 4). Ces quatre axes seront couverts par le présent colloque.

On pourra envisager, par exemple :

Les différentes formes de provocation en droit, notamment lorsque leur sort est singulièrement différent en droit français et en droit canadien : l’apologie du terrorisme, le militantisme passant par la perpétration d’une infraction (vandalisme, entrave à la circulation, etc.), le blasphème, la profanation (brûler un drapeau, etc.), le négationnisme, la diffamation, etc. Histoire et actualité de ces infractions, analyses de la jurisprudence ;

Les différentes notions s’apparentant à la provocation : appel à la désobéissance civile, call to action, dog whistle, etc.

L’écart entre l’effritement, voire la disparition, des protections des religions contre le blasphème, en parole et en acte, n’empêche pas que les sensibilités demeurent exacerbées par celui-ci. Quels cas se posent dans les sphères publiques française et québécoise, et comment, au-delà du droit, sont-ils compris, interprétés, régulés et gérés ?

Les provocations contre la science, la recherche critique, les savoirs qui mettent en cause les formes de domination et l’autonomie universitaire, les provocations accusatrices et construisant le wokisme ou appelant à la censure de certains contenus en éducation, les discours complotistes, la désinformation et les Fake News qui contestent les recherches scientifiques.

L’usage de la provocation dans les arts, sa théorisation par les praticiens comme les spécialistes.

—

Les propositions de communication d’environ 400 mots, accompagnées d’une notice bibliographique, doivent être envoyées à colibex@uqtr.ca avant le 1er novembre 2025.

Le colloque aura lieu entre le 10 et le 15 mai 2026 (dates précises à confirmer)

Sous réserve d’acception par l’association, le colloque prendra place dans le cadre du congrès de l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (Acfas) à l’Université du Québec à Trois-Rivières du 10 au 15 mai 2026. Une partie du colloque sera dévolue à la recherche émergente. La Chaire COLIBEX prendra en charge les frais d’inscription à l’Acfas des conférencier·ères retenu·es. Des demandes de financement pour le déplacement pourront aussi être soumises.

—

Ouvrages cités :

Latil, Arnaud, « Exprimer, provoquer ou exhorter », COnTEXTES [En ligne], no 26, 2020, DOI: https://doi.org/10.4000/contextes.8748.

Pelletier, Simon, Presse, pouvoir, représentation : le libéralisme et son aspiration à la liberté de l’expression écrite (1814-1830), Thèse de doctorat, Université Laval, 2024.

Ramond, Denis, La bave du crapaud. Petit traité de liberté d’expression, Paris, Éditions de l’Observatoire, « La Relève », 2018.

La base de référence COLIBEX sur la liberté d’expression recense une vaste bibliographie sous le marqueur « _Provocation/incitation-colibex ».