Appel à contributions pour les Cahiers George Sand, n° 48, 2026

Dossier : « George Sand et la fabrique de l’Histoire (du XIXe siècle à nos jours) »

Les propositions d’articles ainsi qu’une brève notice bio-bibliographique devront être adressées avant le 30 juin 2025 à

Carole Rivière et Brigitte Diaz : carole.riviere@unilim.fr ; brigitte.diazw@gmail.com

Les articles (30 000 signes) paraîtront dans le numéro 48 des Cahiers George Sand (2026).

George Sand et l’Histoire ? Cette relation est à la fois évidente et pleine de contradictions. A l’occasion du 150e anniversaire de la mort de George Sand (1876-2026), ce dossier entend interroger la place et l’impact de cette femme de lettres dans l’Histoire, en perpétuelle construction à travers les siècles. L’objectif est de montrer comment George Sand a fabriqué sa propre conception de l’Histoire dans ses oeuvres, et de manière complémentaire, comment son personnage a été fabriqué et (re)saisi par les chercheurs en sciences sociales, de son vivant et après sa mort.

Pour lever toute confusion avec l’histoire comme simple narration, le mot Histoire est écrit ici avec une majuscule, entendu comme la science qui étudie les sociétés dans le passé. Au regard des nombreuses études consacrées à George Sand, un premier paradoxe se fait jour. Abondamment citée et convoquée à titre d’exemple incontournable en tant que figure majeure du XIXe siècle, tantôt comme écrivaine romantique, tantôt comme femme républicaine engagée en politique, Sand n’a bénéficié que de peu d’études historiques menées spécifiquement sur elle et ses oeuvres. Cette omniprésence sous forme de saupoudrage témoigne en réalité d’un profond déséquilibre entre disciplines littéraire et historique. Alors que George Sand et ses oeuvres ont fait l’objet d’innombrables recherches en Littérature depuis des décennies, elles souffrent au contraire d’un retard toujours important au sein des études historiques. A ce jour, Bernard Hamon est l’auteur de l’unique thèse d’Histoire consacrée spécifiquement à l’écrivaine1. Comment expliquer ce retard historiographique qui commence à peine à se combler ?

Plusieurs raisons peuvent être invoquées. Ce manque d’attrait pour l’écrivaine et ses oeuvres est en grande partie représentatif du retard des historiens à se saisir des sources littéraires et épistolaires produites par les écrivains de manière générale. Même parmi les chercheurs en Littérature, le rôle de Sand a également été longtemps minoré. Il est par exemple révélateur que Paul Bénichou, l’un des grands précurseurs de l’histoire de la Littérature, ne consacre que quelques références sporadiques à George Sand, ne la classant pas parmi les grands « prophètes romantiques2 » contrairement à ses homologues masculins Balzac, Hugo, Baudelaire, Flaubert, Vigny, Sue... Le manque d’accessibilité des sources, aujourd’hui en grande partie comblé, a également pu être un frein aux chercheurs. La richesse du corpus sandien, qui a pu faire peur d’un point de vue quantitatif, manque aujourd’hui d’une remise en contexte ainsi que d’un comparatisme. George Sand est à replacer dans une Histoire du fait littéraire et des usages sociaux-politiques de la littérature. Ses oeuvres sont à étudier comme une mise en écriture d’une époque, pleines de traces historiques, de « griffes du temps3 » qui peuvent être décelées grâce à une certaine herméneutique.

Le titre de ce dossier rappelle celui d’un chapitre écrit par Michèle Riot-Sarcey à propos de la fabrique de l’Histoire chez George Sand et Marie d’Agoult, alias Daniel Stern. Dans ce premier jalon majeur et récent en la matière, l’historienne affirme que « l’une et l’autre ont alors participé à la fabrique de l’histoire par leur vision progressiste d’un passé recomposé4 ». Les deux femmes de lettres ont une vision engagée et politique de l’Histoire mais, à la différence de Daniel Stern et de nombreux contemporains, George Sand n’a jamais écrit d’Histoire de la Révolution ou tout autre analyse historique d’ampleur, un genre pourtant à la mode tout au long du XIXe siècle. De plus, elle a peu expérimenté le genre du roman historique : il s’agira notamment de préciser quels sont les autres modes d’écriture historiques choisis par Sand et pour quelles raisons Cette singularité n’empêche pas George Sand de penser une philosophie de l’Histoire basée sur le progrès continu de l’humanité dans l’héritage révolutionnaire post-1789. La marche de l’Histoire vers l’égalité et la fraternité ne peut être accomplie sans l’émancipation des classes populaires et la libération des femmes des contraintes sociales de leur temps. L’écrivaine semble adopter une approche dialectique de l’Histoire, faite d’avancées et de reculs, de conflits inévitables entre forces progressistes et réactionnaires qui poussent finalement la société vers l’aboutissement final : une République démocratique et sociale idéalisée5. Ainsi, en 1848 et en 1871, Sand interprète l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la IIe République puis l’arrivée au pouvoir d’Adolphe Thiers sous la IIIe République comme des étapes douloureuses mais des leçons d’Histoire nécessaires pour faire progresser la France sur le temps long. Les contours de cette pensée historique n’ont jamais été vraiment précisés par la recherche, et surtout n’ont jamais été questionnés dans leur originalité ou, au contraire, dans leur reflet d’une époque et de forces politiques.

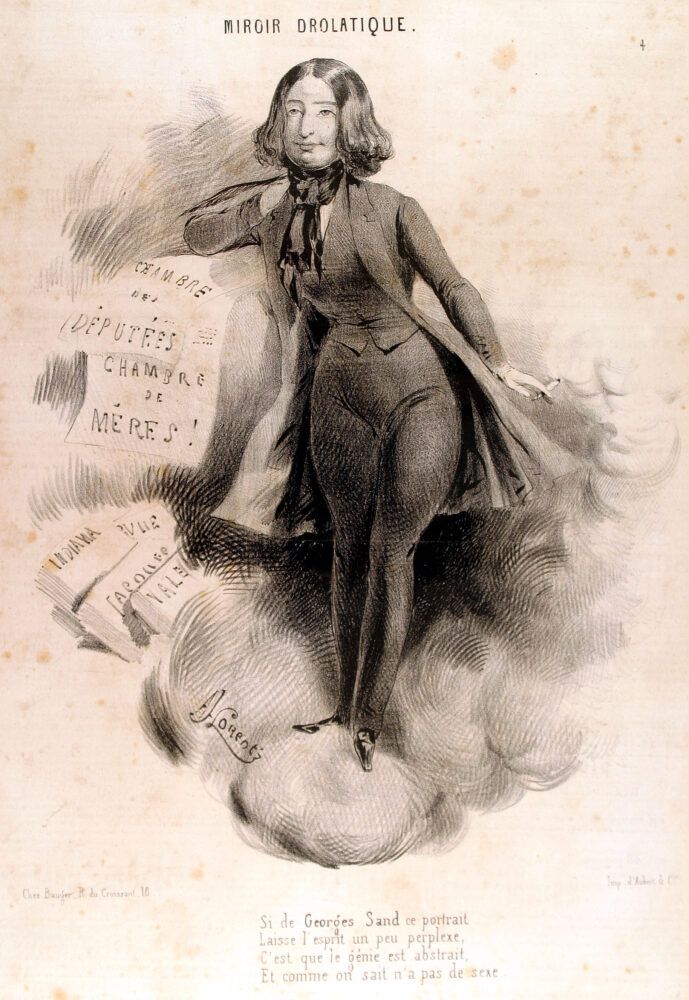

La conception de l’Histoire de George Sand ne doit pas seulement être pensée à travers le seul prisme des grands évènements politiques de son temps : il est aussi primordial de la replacer dans l’histoire littéraire, culturelle, sociale, économique… bref globale du XIXe siècle. La vie et les oeuvres de George Sand, à questionner aux frontières de multiples champs disciplinaires, sont ce que les historiens appellent des objets d’Histoire totale, à la croisée de multiples sciences sociales et en appellent ainsi à l’interdisciplinarité. L’image de George Sand, façonnée par différentes mémoires, est aussi un objet d’Histoire à part entière, alors qu’elle bénéficie depuis les années 2000 d’une véritable reconstruction au-delà des nombreux stéréotypes sulfureux qui ont perduré tout au long du XXe siècle.

Plusieurs axes peuvent être approfondis. En voici quelques-uns à titre indicatif :

→ Les écrits sandiens : une masse d’archives et de sources pour l’Histoire

Un siècle et demi après la mort de George Sand, il est intéressant de réaliser un bilan à la fois quantitatif et qualitatif des sources sandiennes extrêmement diverses et aux possibilités d’exploitation infinies. En effet, pour faire entendre ses idées et ses engagements, George Sand a utilisé de multiples médias : la littérature (romans, théâtre, nouvelles…), la presse et une correspondance monumentale. Elle a produit tout au long de sa vie une masse colossale d’archives, encore « dormantes6 » pour certaines d’entre elles, un ensemble qui ne se cantonne pas aux seules oeuvres littéraires. De nouvelles lettres et des textes inédits sont découverts d’année en année, un processus qui ne sera jamais achevé, témoin d’un éparpillement des papiers Sand malgré de grands sites de conservation (BHVP, Bibliothèque de l’Institut, BnF, Musée George Sand et de la Vallée noire). C’est à une réflexion sur la découverte et l’édition des sources sandiennes que cet axe invite, comme traces historiques à exploiter par les sciences sociales. La famille Sand a constitué d’importantes archives familiales comme d’autres familles à la même époque7. De nombreux travaux d’édition de textes sandiens (lettres, écrits politiques, théâtre, oeuvres littéraires sélectionnées jusque dans la Pléiade…) ont été réalisés ou sont en cours d’élaboration pour rendre ces sources accessibles au plus grand nombre. Les lettres écrites par George Sand ont déjà fait l’objet d’une édition monumentale par Georges Lubin et Thierry Bodin8, ensemble que de nombreux chercheurs qualifient comme « la plus grande oeuvre9 » de George Sand. A partir des années 2000, de nombreuses correspondances croisées ont été publiées (Sand avec Barbès, Hugo, Flaubert, la famille Arago…), fondamentales pour rétablir le dialogue originel. La masse de sources sandiennes pourrait bénéficier du renfort des humanités numériques (bases de données, occurrence des mots, schémas linguistiques analysés par l’informatique…), ce qui n’est pas encore le cas. Depuis les années 2010, l’édition numérique de correspondances connaît un dynamisme avec des bases de données et des sites internet dédiés : c’est le cas par exemple des projets autour d’Eugène Delacroix et de Gustave Flaubert menés par d’importants consortiums de chercheurs10.

Concernant les archives des écrivains, et plus généralement de la littérature, l’historienne Sylvie Aprile constatait en 2010 que « les études historiques ont hésité et hésitent encore entre deux extrêmes, le pillage documentaire et l’évitement11 », avec une écriture romanesque prise soit au pied de la lettre comme témoignage ou preuve, soit vue de manière suspecte comme trop subjective, trop idéalisée et donc peu fiable pour témoigner d’une époque. Quels éclairages à la fois singuliers et complémentaires peuvent apporter l’Histoire et la Littérature concernant les archives sandiennes, longtemps réservées aux chercheurs en Littérature ?

→ George Sand et sa posture face à l’évènement et au temps

Quelle position George Sand a-t-elle par rapport à l’événement, ce point de rupture qui marque un avant et un après dans le temps historique ? L’étude peut être menée à différentes échelles, spatiotemporelles, individuelles ou collectives. Selon les points de vue, tout peut être évènement chez Sand : les livres de Sand qui font Histoire ; les témoignages de Sand sur l’Histoire au présent ; ses interactions et interventions sur le cours de l’Histoire, qui relèvent davantage de son positionnement politique. Ainsi, plusieurs de ses ouvrages s’apparentent à des « livres-évènements12» dans l’Histoire du XIXe siècle. Les succès d’Indiana (1832) et de Lélia (1833 et 1839) sont des ruptures qui favorisent l’irruption de Sand dans l’espace public. Ils modifient les perceptions de nombreux lecteurs et lectrices et sont le point de départ de la fabrication d’une George Sand soit indépendante et libératrice, soit scandaleuse. Il s’agira d’interroger en quoi ces deux romans sandiens ont créé l’évènement dans différentes sphères de la société, par leur diffusion et les débats engendrés, et certainement de démontrer qu’ils sont loin d’être les seuls. Par exemple, les articles écrits au moment de l’affaire Fanchette en 1843-1844 sont des articles-évènements à l’échelle politique locale, consacrant l’entrée en politique de l’écrivaine.

George Sand est régulièrement témoin et actrice majeure de grands évènements politiques et littéraires de son temps dans lesquels elle s’est elle-même largement mise en scène dans son autobiographie Histoire de ma vie, participant a posteriori à la fabrique des évènements nationaux. Certains aspects de son écriture, de manière consciente ou non, sont-ils à rapprocher de ce que les historiens qualifient de « roman national », fait de références communes pour l’identité de notre nation ? Contrairement à Balzac, Sue, Sainte-Beuve et d’autres écrivains européens, Sand est paradoxalement absente de l’étude d’Anne-Marie Thiesse sur La Fabrique de l’écrivain national, sauf mention de sa participation à la création de la société des Gens de Lettres en 183813. Sand n’échappe pourtant pas au « sacre démocratique » des écrivains romantiques qui jouissent d’une autorité puissante au sein de l’espace public du milieu du XIXe siècle, participant activement à la construction d’une identité nationale. Les raisons de cette absence sont multiples. Peut-être « parce qu’elle se revendique d’abord de sa province avant d’appartenir à l’espace national » comme le souligne l’historien Francis Démier14. Michelle Perrot apporte une interprétation complémentaire liée à la posture politique et médiatique de George Sand qu’elle qualifie « d’observation participante15 », se ménageant une double position d’actrice au coeur de l’évènement et de témoin à distance. Tributaires de la partition des rôles féminin/masculin, les raisons de cette ambiguïté seront aussi à interroger en lien avec le mode de vie sandien partagé entre sa terre provinciale et Paris, comme d’autres écrivains. Ses homologues Chateaubriand, Lamartine, Tocqueville ou encore Hugo peuvent avoir une double casquette à la fois de gens de lettres et d’hommes politiques de premier plan, ce qui facilite leur entrée dans l’Histoire au plus près des évènements nationaux et internationaux. La singularité de Sand est à interroger, elle qui ne peut ni voter ni être élue mais qui pourtant arrive à se construire un réseau politique et culturel majeur dans l’Europe du XIXe siècle, comme avait réussi à le faire Mme de Staël avec le groupe de Coppet quelques décennies auparavant.

→ Les usages de l’Histoire dans les oeuvres sandiennes : la littérature comme fabrique de l’Histoire

La question de la dimension historique de l’oeuvre de George Sand se pose, alors que la plupart de ses oeuvres ne sont pas classées parmi les romans historiques. A la suite de Walter Scott dont les traductions des oeuvres se multiplient au début du XIXe siècle, le genre du roman historique s’impose avec le romantisme16. Si Alexandre Dumas et Victor Hugo sont reconnus aujourd’hui comme des maîtres du genre17, la place du roman historique dans l’oeuvre de George Sand nécessite d’être précisée et réévaluée, appellation qu’elle rejette notamment pour ses Beaux Messieurs de Bois-Doré (lettre à Charles-Edmond, 13 juin 1857). Sand s’attacherait « non à la narration des évènements historiques (le roman historique n’est que rarement son affaire, avec des exceptions comme Jean Zyska ou Cadio) mais à leurs effets dans le présent18». A lire Michelle Perrot, la proportion de romans historiques dans l’oeuvre sandienne serait infime. Sand met en scène des personnages ordinaires dans le passé en prise avec les conflits sociaux de l’Histoire, pour mieux questionner les troubles du présent. Il y a des porosités extrêmement fortes entre récit et Histoire, cette dernière étant une enquête dans le passé à partir de sources que l’historien recoupe et compare pour établir une vérité historique problématisée. Pour construire nombre de ses romans et pièces de théâtre, Sand enquête dans le passé grâce à une abondante documentation fournie en partie par ses amis19. L’Histoire est un terrain de jeu spatio-temporel qui permet à l’écrivain d’y développer des intrigues avec plus ou moins de liberté. Bien plus qu’un simple décor historique en toile de fond, quelle est la place de l’Histoire dans le processus d’écriture sandien ? Quels usages George Sand fait-elle de l’Histoire dans ses romans ?

Sur le lectorat, les effets de la fiction romanesque, de l’article de presse, de la pièce de théâtre, de la lettre et de tout autre écrit ont à la fois une puissance d’élucidation du social mais aussi de compréhension d’un sens de l’Histoire20. Nombreuses sont les références qui familiarisent les lecteurs de Sand avec l’Histoire. Elle possède un magistère social selon l’expression de Judith Lyon-Caen employée pour Balzac et Eugène Sue. Pour les grands écrivains romantiques, l’Histoire devient un moyen de comprendre et de décrypter le monde présent, instable, flou et angoissant en transformation constante. Dans une société troublée aux lendemains de la Révolution française, les personnages sandiens témoignent de cette capacité de la Littérature à mieux donner un sens au présent en convoquant l’Histoire.

Sand contribue également à une fabrique de l’Histoire à différentes échelles, que ce soit de manière privée pour sa propre famille et ses amis (Histoire de ma vie, Lettres d’un voyageur, articles nécrologiques…) et de manière publique pour ses lecteurs et lectrices. Alors que Balzac se pose clairement comme « historien des moeurs » du XIXe siècle, dans son avant-propos de La Comédie humaine, George Sand pourrait aussi y prétendre pour de nombreux écrits sur la vie privée, bien qu’elle ne l’ait jamais revendiqué. Selon Francis Démier, les romans de George Sand sont « au-delà de la fiction, le socle remarquable d’une méthode historique qui nous apparaît très moderne et que l’on pourrait classer dans ce que nous appelons l’histoire des mentalités21 ». Selon George Sand, « l’humanité a son histoire intime dans chaque homme22 » : elle donne un élan à une nouvelle façon d’écrire l’Histoire au milieu du XIXe siècle, qui va du côté de l’intime et de la micro-histoire23. Cette piste de réflexion est à creuser, indéniablement.

→ George Sand et sa pensée de l’Histoire : progrès et patrimoine

Aucune synthèse n’a été écrite jusqu’à présent sur la philosophie de l’Histoire de George Sand, peut-être parce qu’elle n’en a jamais théorisé une à part entière. Pourtant, cette philosophie existe bien et mûrit aux côtés de grands penseurs, en particulier l’abbé de Lamennais et Pierre Leroux au cours des années 1830 et 1840. Son approche de l’Histoire met très vite l’accent sur le progrès social, la mise en avant des « petites gens » qui font aussi l’Histoire comme les « grands hommes », l’égalité des genres d’abord civile avant d’être politique ou encore la capacité des arts à jouer un rôle majeur dans l’évolution historique. Pour Sand, l’Histoire est un acheminement progressif des peuples vers le progrès, et en particulier des couches populaires, hommes et femmes, qui ne pourront incarner la souveraineté nationale et populaire que lorsqu’elles seront éduquées et éclairées. Selon elle, « le progrès n’est point la réalisation d’une théorie plus ou moins ingénieuse ; c’est l’application des résultats de l’expérience consacrés par le temps et acceptés par l’opinion publique24. » Dans cet article de mars 1865, sans doute pense-t-elle au suffrage universel masculin contrarié en 1848 et aux droits des femmes, définissant un progressisme en lien direct avec sa conception du temps, à court terme et à long terme.

En relation avec Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques sous la monarchie de Juillet, n’oublions pas non plus que la pensée engagée de George Sand, à replacer dans le courant romantique, passe aussi par l’ardente défense du patrimoine historique en péril, qu’il soit matériel (église de Nohant, fresques de l’église de Vic, tapisseries de la Dame à la Licorne à Boussac…), naturel (forêt de Fontainebleau) ou même immatériel (recueil de traditions ancestrales).

La période historique de prédilection de George Sand, comme pour nombre de ses contemporains, est la Révolution française qu’elle considère comme l’évènement fondateur d’un nouveau « siècle des possibles25». Pour elle, cette période révolutionnaire, qui continue de travailler les mentalités tout au long du XIXe siècle, consacre enfin l’entrée pleine et entière du peuple dans l’Histoire. Dans la philosophie de l’Histoire de George Sand, n’est-ce pas le peuple qui est l’acteur principal en opposition aux « grands hommes » de pouvoir ? En quoi cette période révolutionnaire, par son analyse notamment de la Terreur, permet-elle de mieux comprendre la conception chez George Sand de la violence et de la manipulation des masses ?

→ Les relations de George Sand avec les historiens de son temps

Le XIXe siècle est décisif dans la professionnalisation des historiens. Sand décède l’année des premières actions de l’Ecole méthodique créée autour des historiens Monod, Langlois, Seignobos, un courant historique si important pour impulser une scientificité à l’Histoire. En amont, George Sand a conscience de ce manque, dénonçant l’instrumentalisation politique et religieuse de l’Histoire. En mère éducatrice, elle se soucie beaucoup de l’enseignement de l’Histoire pour ses enfants mais n’en est que peu satisfaite. Elle écrit au précepteur de son fils Jules Boucoiran (26 septembre 1831) : « Les livres d’histoire, écrits tous sous l’Empire de quelque passion politique ou, de quelque préjugé religieux, ont tous besoin d’être rectifiés par un jugement sain. Ce n’est donc pas avec des livres qu’il faudrait enseigner, mais avec votre mémoire et votre raison. »

Contrairement à de nombreuses personnalités de son réseau qui se sont érigées en historiens ou historiennes (Louis Blanc, Jules Michelet, Henry Martin… et bien sûr Marie d’Agoult alias Daniel Stern), George Sand est peu sortie du cadre de la fiction romanesque pour développer sa conception de l’Histoire. Les relations de Sand avec les historiens de son temps sont surtout tributaires de leurs opinions politiques. Il n’est pas surprenant qu’elle se tienne loin du courant libéral, représenté différemment par François Guizot et Adolphe Thiers. Les historiens le plus conservateurs ont pu voir en elle un modèle subversif et scandaleux pour les femmes de leur temps. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, elle se démarque aussi des penseurs contemporains de l’extrême-gauche de l’échiquier politique, comme Marx et Engels qui ont développé une conception matérialiste de l’Histoire dans laquelle la lutte des classes et les moyens techniques de production sont structurants. Comment George Sand se différencie-t-elle de toutes ces nuances philosophiques de l’Histoire ?

Elle est beaucoup plus proche des historiens partageant les idéaux républicains et/ou socialistes. Parmi eux, Jules Michelet, historien reconnu pour son Histoire de France, son retour aux sources primaires et sa définition d’une fonction « résurrectionniste » de l’Histoire26, est un important correspondant de Sand. Malgré quelques divergences, tous deux cherchent un sens aux révolutions post-1789. Il en est de même pour Edgar Quinet27 qui cherche l’appui littéraire et politique de Sand dans les années 1840 : historien socialiste sous la monarchie de Juillet libérale, il est dans une posture délicate alors que l’enseignement de l’Histoire sert aussi à enraciner les régimes politiques. Les relations de George Sand avec les historiens du son temps demeurent à explorer.

→ George Sand fabriquée par l’Histoire et les mémoires

On ne peut ignorer une certaine fabrication du personnage George Sand, de son vivant et après sa mort, faite de mythes voire de fantasmes créés par des mémoires conflictuelles, souvent en décalage avec la réalité. Grâce à l’analyse des sources sandiennes, à recouper avec d’autres types de sources d’époque, les chercheurs en sciences sociales peuvent déconstruire un « mythe Sand » et se rapprocher d’une certaine vérité historique. Aucune femme française de son époque n’a eu un tel processus de construction mémorielle, fruit d’une célébrité paradoxale, autant inspiratrice que sulfureuse. George Sand continue de cliver le monde universitaire et le grand public. De nombreux griefs sont tenaces de nos jours, fruits de multiples facteurs : la double misogynie littéraire et politique virulente à son encontre, une école de la République qui n’a longtemps retenu que des romans dits « champêtres » dans son oeuvre, des biographes largement moralisateurs, entre autres.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, les réévaluations de son oeuvre, et donc une nouvelle fabrique de son personnage historique, ont commencé à émerger, en particulier dans les milieux progressistes. Les premiers essais de réhabilitation de Sand et de son oeuvre sont apparus à la faveur de la structuration des mouvements féministes et socialistes des années 1970-1980 en France et dans le monde anglo-saxon. Le féminisme est un des principaux facteurs d’une (re)découverte de George Sand, d’abord chez les littéraires puis chez les historiens, que ce soit en Europe, en Amérique et en Asie28. Le positionnement de George Sand sur le droit de vote des femmes en 1848 – trop précoce avant l’obtention de l’égalité civile avec les hommes – a largement heurté les militantes de l’époque qui, pour certaines, ont vu en George Sand un frein à la marche de l’Histoire. Elle est invisibilisée dans l’Histoire de la presse avant les études récentes de Marie-Ève Thérenty29, et rares sont les ouvrages d’Histoire politique qui accordent une place importante à son engagement républicain de premier plan30. Grâce à une contribution de Bernard Hamon, elle est classée parmi les grandes figures de la gauche dans l’ouvrage dirigé par Michel Winock31, mais cette place de choix – aux côtés de Louis Blanc, Jean Jaurès ou Léon Blum – demeure une exception notoire. A partir des années 2000 et des célébrations du bicentenaire de sa naissance en 2004, les articles rédigés par des chercheurs en Histoire traitent en majorité des points de tension mémorielle autour du personnage politique de George Sand. La fabrication de sa figure comme icône républicaine et féministe reflète des réappropriations de son discours (parfois même une instrumentalisation). Éric Anceau interroge ainsi les rapports de George Sand avec le pouvoir du Second Empire32, sa posture faisant toujours débat, tantôt jugée comme une trahison, tantôt comme une médiation courageuse pour limiter la répression. Il en est de même pour le regard de George Sand vis-à-vis de la Commune de Paris en 1871, une condamnation suscitée par une incompréhension qui est loin d’être singulière parmi les gens de lettres mais qui demeure une question politiquement et socialement vive dans les colloques et autres manifestations.

Encore de nos jours, des mythes perdurent autour de George Sand, véhiculés notamment par le cinéma, le théâtre et les biographies romancées qui ont façonné et façonnent une mémoire collective parfois bien différente des faits. Depuis les années 2010, dans le sillage du mouvement #MeToo et dans la continuité des études sur le genre, de nombreux romans graphiques et bandes dessinées ont contribué à réactualiser l’image de George Sand pour des publics notamment plus jeunes. L’impact des réseaux sociaux pourrait aussi être exploré, parmi les nouvelles pistes des recherches sandiennes. La vie et les oeuvres de George Sand, avec une puissance intemporelle et transnationale, continuent de nous apporter des clés de compréhension face aux grands enjeux du XXIe siècle. Cela met en lumière la force de cette figure à travers l’Histoire.

—

Notes :

1 Thèse de doctorat sous la dir. de Jean-Yves Mollier, soutenue en 1998 à Versailles-St Quentin en Yvelines, publiée sous le titre : Bernard HAMON, George Sand et la politique : « cette vilaine chose », Paris, L’Harmattan, 2001. Une autre thèse d’Histoire est en cours de rédaction : Carole RIVIERE, George Sand et son réseau politique français et européen : construction et mutations d’un archipel républicain (années 1830-1876), sous la dir. de Soazig Villerbu et de Fabien Conord, université de Limoges – université Clermont Auvergne.

2 Paul BENICHOU, Le Temps des prophètes. Doctrines de l’âge romantique, Paris, Gallimard, 1977, maintes fois réédité ; et Les Mages romantiques, Paris, Gallimard, 1988. George Sand ne figure quasiment pas dans les études de Paul Bénichou, la reléguant bien souvent au rang d’amie d’hommes de lettres.

3 Judith LYON-CAEN, La Griffe du temps. Ce que l’histoire peut dire de la littérature, Paris, Gallimard, 2019.

4 Michèle RIOT-SARCEY, Le Procès de la liberté. Une Histoire souterraine du XIXe siècle en France, « Chapitre 8. George Sand, Daniel Stern et la fabrique de l’Histoire », Paris, La Découverte, 2016, p. 138-154.

5 Jean-Claude VIMONT, « George Sand et la République (entretien avec Michelle Perrot), Criminocorpus, [en ligne], Miscellanies, juin 2012 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.1937

6 Selon l’expression de l’historien moderniste Pierre Goubert, qu’il applique notamment aux registres paroissiaux et d’état civil, inexploités jusqu’aux années 1960-1970 et l’avènement de l’analyse sérielle.

7 Frédérique AMSELLE, Louis HINCKER, Arnaud HUFTIER et Marc LACHENY (dir.), Les archives familiales des écrivains. Des matériaux, un motif, une question, Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 2017.

8 George SAND, Correspondance, textes réunis, classés et annotés par Georges Lubin, Paris, Garnier, XXV tomes, 1964-1991 ; tome XXVI, Suppléments (1821-1876), Les Amis de George Sand, n°17, Tusson, Du Lérot éditeur, 1995 ; Lettres retrouvées, édition établie, annotée et présentée par Thierry Bodin, Paris, Gallimard, 2004 ; Nouvelles lettres retrouvées, édition établie par Thierry Bodin, Paris, Le Passeur éditeur, 2023.

9 C’est le cas de Béatrice DIDIER, George Sand écrivaine, « un grand fleuve d’Amérique », Paris, PUF, 1998, p. 470.

10 L’édition électronique et publique de la correspondance de Delacroix, débutée en 2006 avec l’Université Paris IV Paris-Sorbonne, le centre André Chastel, et le musée Delacroix, est accessible à l’adresse : http://www.correspondance-delacroix.fr/ ; la correspondance croisée de Flaubert est éditée sous l’égide de l’Université de Rouen à l’adresse https://flaubert-v1.univ-rouen.fr/correspondance/edition/

11 Sylvie APRILE, La Révolution inachevée, 1815-1870, « Usages et mésusages de la littérature : faire de l’Histoire du XIXe siècle avec Balzac, Flaubert, Hugo, Barbier et Poncy », Paris, Belin, 2010, p. 562-567.

12 Geneviève FRAISSE, Michelle PERROT (dir.), Histoire des femmes en Occident, 4. Le XIXe siècle, Paris, Plon, 1991, p.487.

13 Anne-Marie THIESSE, La Fabrique de l’écrivain national. Entre littérature et politique, Paris, Gallimard, 2019, p. 212.

14 Francis DEMIER, « Introduction », in Noëlle DAUPHIN (dir.), George Sand, terroir et histoire, Rennes, PUR, 2006, p. 7.

15 Michelle PERROT, Les Femmes ou les silences de l’Histoire, Flammarion, 2020 (nouvelle édition), p. 443-489.

16 Claudie BERNARD, Le Passé recomposé : le roman historique français du XIXe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2021 [1996].

17 Gérard GENGEMBRE, « Le roman historique : mensonge historique ou vérité romanesque ? », Études, n°4134, 2010, p. 367-377. https://doi.org/10.3917/etu.4134.0367.

18 Il s’agit d’un extrait de la préface écrite par Michelle Perrot pour l’ouvrage de Bernard HAMON, George Sand et la politique : « cette vilaine chose », Paris, L’Harmattan, 2001, p. 9.

19 À titre d’exemple représentatif, lire la récente présentation d’Olivier Bara pour le roman de George SAND, Les Beaux Messieurs de Bois-doré, présentation, notes, chronologie et bibliographie d’Olivier Bara, Paris, Flammarion, 2024.

20 Alain CORBIN, « Introduction », in Judith LYON-CAEN, La Lecture et la vie : les usages du roman au temps de Balzac, Paris, Tallandier, 2006, p. 15.

21 Francis DEMIER, op. cit., p.8.

22 George SAND, Histoire de ma vie, éd. G. Lubin, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1971, t. I, p. 308.

23 Brigitte DIAZ, « Alchimies de la douleur : George Sand et la littérature intime », Orages, 2019/1, n°18, 2019. p.131-146. https://doi.org/10.3917/ora.018.0131

24 George SAND, « L’Histoire de Jules César, jugée par une femme », L’Univers illustré, 11 mars 1865, p. 153-155.

25 Emmanuel FUREIX, Le Siècle des possibles : 1814-1914, Paris, PUF, 2014.

26 Aurélien ARAMINI, Michelet, à la recherche de l’identité de la France, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2013.

27 Guy LAVOREL, Laurence RICHER (dir.), Quinet en question, actes du colloque de Bourg-en-Bresse pour la commémoration du bicentenaire de la naissance d'Edgard Quinet, Lyon, Université Jean Moulin-Lyon III, CEDIC, Centre Jean Prévost, no 22, 2004.

28 Parmi les nombreux évènements récents, citons la récente journée d’étude intitulée « George Sand et le féminisme », samedi 22 juin 2024, La Châtre, organisée par le Musée George Sand et de la Vallée noire.

29 Marie-Ève THERENTY, George Sand journaliste, Saint-Etienne, Presses universitaires de Saint-Etienne, 2011.

30 En 1900, Georges Weill est l’un des seuls à lui donner une bonne place dans son Histoire du parti républicain en France : 1814-1870, en associant George Sand notamment à Etienne Arago, Béranger, Pierre Dupont, les poètes ouvriers, Félix Pyat, Eugène Sue, Pierre Leroux, Lamennais ou encore Michelet.

31 Bernard HAMON, « Chapitre XII : George Sand, une révolutionnaire obstinée », in Michel WINOCK (dir.), Les Figures de proue de la gauche, Paris, Perrin, 2019, p. 163-177.

32 Éric ANCEAU, « George Sand et le pouvoir politique, du coup d’État du 2 décembre 1851 à la révolution du 4 septembre 1870 », in Noëlle DAUPHIN (dir.), George Sand, terroir et histoire, Rennes, PUR, 2006, p. 247-262.