12e Forum International Kateb Yacine : Conversations créatives entre l'esthétique de l'image et la poétique textuelle (Guelma, Algérie)

Sous le haut patronage du Ministère de la Culture

L'Association Promotion Touristique et Action culturelle à Guelma (APTAC)

organise en association avec la

Coordination Internationale des Recherches et Etudes Brachylogiques (CIREB-Paris)

12e Forum International Kateb Yacine à Guelma (FIKY 12), les 5-6-7 novembre 2025 à Guelma

Conversations créatives entre l'esthétique de l'image et la poétique textuelle

(Avec un panel spécial : Kateb Yacine et M'hamed Issiakhem)

La vie de l’être humain est étroitement liée à la discursivité, avec les différentes natures que prend ce lien à travers l’histoire, au-delà même ou en-deçà des spécificités linguistiques et culturelles des genres et des catégories des populations. Sans doute l’antiquité grecque a-t-elle davantage marqué l’historicisation de ce lien, notamment à partir de Platon et d’Aristote ; mais aujourd’hui, nous sommes bien loin de cette étape fondatrice, bien que n’ayant pas totalement rompu avec elle.

De ce point de vue, le sujet proposé à la réflexion et à la conversation, par l’argument du 12ᵉ Forum International Kateb Yacine à Guelma, ne cherche pas tellement à s’inscrire dans l’historicité des concepts interrogés, ceux de l’esthétique et de la poétique, et par conséquent ceux de l’image et du texte. L’ambition est peut-être de souligner l’évolution de la littérarité textuelle par et à travers l’expression poétique, qui serait commune à tous les genres littéraires, et au croisement de cette expression avec l’expression esthétique qui se développe et s’épanouit dans tous les arts.

Dans cette alchimie des signes, rares sont les écrivains qui, comme Kateb Yacine, ont su faire du langage une matière poreuse, ouverte à l’intrusion de l’image, à la présence vibrante de l’art visuel.

Sa parole n’est pas enfermée dans les frontières du genre : elle déborde, elle traverse, elle interpelle. Elle se laisse traverser par le trait, la couleur, l’éclat pictural. En cela, Kateb ne fut pas seulement poète ou dramaturge, mais une sorte d’arpenteur des langages, un créateur en transit, dont l’œuvre invente un passage entre le mot et la forme plastique, entre l’oralité vive et la figuration sensible.

En effet, en parlant de l’esthétique de l’image, peut-on ignorer que par-delà son caractère visuel, l’image est aussi dans le texte et, à partir du texte ou du discours en général, une émanation des mots qui la construisent et qui la configurent, ou la figurent même ? Ne parle-t-on pas des figures de rhétorique comme un mode de création des images par les mots du discours ?

Chez Kateb, l’image ne s’ajoute pas au texte : elle le hante, elle le travaille de l’intérieur. Elle est ce surgissement du sensible dans le tissu discursif, ce tremblement visuel né des puissances du verbe. Comme un peintre du chaos, il cisèle ses phrases pour qu’en elles apparaissent des figures — silhouettes, fantômes, topographies mentales — qui disent autant qu’elles montrent, qui évoquent sans jamais figer. L’esthétique de son écriture tient de cette capacité rare à faire du langage un territoire plastique, mouvant, irradié par l’imaginaire.

Depuis le XIXᵉ siècle, une rupture s’est opérée avec la rhétorique classique et la notion de style a pris la relève. « Le style, c’est l’homme », voilà une phrase qui a retenu les esprits depuis Buffon jusqu’à Hugo d’abord et qui a continué à se décliner autrement après, sans doute sous l’influence de la poétique renaissant de la Poétique d’Aristote pour la dépasser, puis de la (re)naissance de l’esthétique presqu’un siècle plus tard.

En tout cas, les temps modernes ont fini par insérer l’interrogation de l’esthétique et de la poétique au centre des préoccupations intellectuelles et particulièrement au cœur de l’interrogation philosophique. Ne dit-on pas que l’esthétique est une philosophie et que la brachylogie l’est aussi ? C’est précisément dans cette modernité critique que s’inscrit Kateb Yacine, en poète visionnaire dont l’écriture excède les frontières du genre pour s’ouvrir aux autres formes : théâtre, performance, oralité, peinture. Son œuvre révèle une sensibilité interdisciplinaire avant la lettre, où l’architecture textuelle épouse souvent une vision plastique du monde.

Peut-être serait-ce réducteur d’orienter la réflexion des intervenants potentiels vers des axes préalables, et conviendrait-il plutôt d’encourager la libre initiative et la quête de l’innovation. N’empêche que pour la cohérence, on peut suggérer certaines problématiques constitutives de l’intitulé de la rencontre, tout en gardant dans l’esprit que le nom de Kateb Yacine agit comme point d’ancrage pour une pensée en mouvement, capable de penser l’image dans le texte et le texte dans l’image.

La problématique du colloque du FIKY 12 est ainsi posée sans trop entrer dans les détails qui seront du ressort des communications attendues. Ce que nous tenons cependant à souligner, c’est que le choix de cette problématique concrétise la recommandation du Conseil Scientifique du Forum, sur une proposition de son président pendant dix ans, le Pr. émérite Mansour M’HENNI à qui un hommage est rendu à l’occasion, une recommandation d’ouvrir aussi largement que possible nos interrogations et nos réflexions dans cette rencontre historique portant le nom de celui considéré comme le Père de la littérature maghrébine de langue française, celui baptisé « Le Rimbaud maghrébin ».

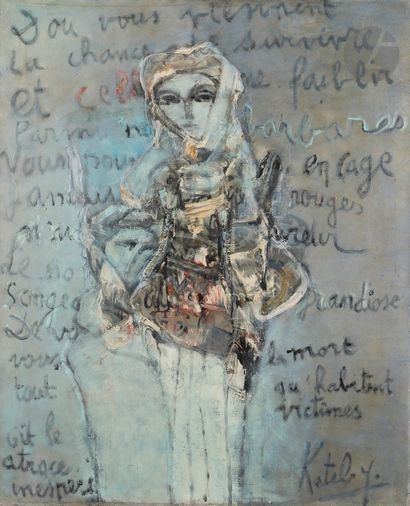

Cela ne nous empêche pas de retenir l’idée d’un panel spécial « Kateb Yacine », s’étendant au nombre des communications retenues dans ce cadre. Cette fois, de par la problématique retenue, le panel associera le nom de Kateb et son ami intime, le grand peintre M'hamed Issiakhem dont nous retenons un tableau pour l’affiche du FIKY 12.

En effet, il y eut entre Kateb Yacine et M’hamed Issiakhem plus qu’une amitié : un dialogue silencieux, fait de visions partagées et d’ombres portées sur la page comme sur la toile. L’un écrivait avec le sang du siècle, l’autre peignait avec la mémoire des blessures. Ensemble, ils ont sculpté une esthétique de la résistance, tissée de cris étouffés, de gestes tranchés, de fulgurances. Là où Kateb faisait naître des images par le verbe, Issiakhem répondait par des formes convulsives, des couleurs souterraines. Leurs œuvres se regardent, se parlent, s’entrelacent dans un même combat — celui d’un peuple, d’une langue, d’un monde à redire.

À travers cette mise en regard, nous souhaitons interroger les formes de correspondance créative entre ces deux artistes majeurs, à la croisée des langages. Leur alliance poétique et plastique, profondément marquée par les blessures de l’histoire et l’urgence de l’émancipation, incarne une modernité toujours active, toujours en question. Ce serait l’occasion d’aborder également l’interaction de la création katébienne avec d’autres plasticiens bien connus que les intervenants peuvent retenir comme sujets d’analyse.

Ce qu’on attendrait encore, c’est l’approfondissement de l’essence du l’image comme un produit du langage, mais elle aussi comme un langage. Il en découlerait d’autres axes interrogeant les rapports de convergence et de divergence entre l’esthétique et la poétique, et aboutissant à la fonction manipulatrice dont l’histoire littéraire et artistique retient les exemples les plus frappants. Dès lors se poserait l’autre question : comment se prémunir contre le pouvoir manipulateur de l’image, discursive ou esthétique ? Le pont s’établirait alors entre cette réflexion et le nouveau champ mis à l’œuvre en 2012, celui de la Nouvelle Brachylogie qui inviterait à repenser ce relationnel dans la logique de l’esprit de conversation.

Le colloque se tiendra dans la ville de Guelma (Algérie), les 5-6-7 novembre 2025.

—

Comité scientifique

· M’henni Mansour (Professeur émérite, Université de Tunis El Manar, Tunisie)

· Bahloul Noureddine (Université du 8 mai 45 à Guelma, Algérie)

· Ben Saad Nizar (Université de Sousse, Tunisie)

· Bouguerra Cheddad (Université Mohammed-Chérif Messaadia, Souk/ Ahras, Algérie).

· El Gharbi Jalel (Université de la Manouba, Tunisie)

· Coulibaly Moussa (Université F.H.B. d’Abidjan, Côte d’Ivoire)

· Faid Salah (Ecole Normale Boussaada, Algérie).

· Diouf Baboucar (Université Assane Seck-Ziguinchor, Sénégal)

· Eyenga Onana Pierre Suzanne (Université de Yaoundé 1, Cameroun)

· Hamdan Dima (Université Libanaise- Beyrouth, Liban)

· Messili-Ben Aziza Zouhour (Université de Tunis El Manar, Tunisie)

· Petrillo Maria Giovanna (Université de Naples « Parthenope », Italie)

· Mohamed Saad Borghol (Université de Monastir, Tunisie)

· Fawziya Dhifallah (Université Tunis El Manar, Tunisie)

—

Propositions de communication

Les propositions de communication accompagnées d’une notice biobibliographique (en français ou en anglais ou encore en arabe) devront comporter des indications sur :

- l’auteur [nom et prénom(s), rattachement institutionnel, email] ;

- l’axe thématique choisi ;

- le titre de l’article ;

- un résumé de 200 à 250 mots ;

- les mots clés (4 ou 5 mots au maximum).

Elles devront être envoyées à l’adresse suivante : katebguelma2014@gmail.com

En veillant à mettre en CC le Président de l’APTAC : aliabbassi139@yahoo.fr

Et le Président du Conseil scientifique : bensaadnizou@yahoo.fr

—

Calendrier

Date limite de soumission des propositions de communications : 15 septembre 2025

Réponse du comité scientifique : 15 octobre 2025

Programme provisoire : 17 octobre 2025

Programme définitif : 25 octobre 2025

Dates du colloque : 5-6-7 novembre 2025

—

Inscription au colloque

Doctorant : 25 euros

Enseignant-chercheur, chercheur et professionnel : 50 euros

NB :

Þ Les frais d’inscription couvrent le trousseau du participant (sac, stylo, bloc-notes, etc.) & les repas et pause-café pendant le colloque.

Þ Les frais de déplacement jusqu’à Guelma et l’hébergement sont à la charge du participant.

Þ Des réductions sont consenties pour les associations, organismes et établissements associés.