Représenter l’environnement et les espèces disparues (animales et végétales), dans l’art et les sciences du XIXe au XXe siècle.

Colloque les 28 et 29 novembre 2025 (musée Mathurin Méheut/Université de Rennes).

A l’occasion de l’exposition « Réveiller les animaux disparus. Sciences – Arts – Fiction » présentée au musée Mathurin Méheut situé à Lamballe-Armor, ce colloque se propose de plonger au cœur du paléoart, cette discipline peu connue qui mêle arts et sciences, et d’explorer son histoire, ses techniques, et son importance dans la recherche et la vulgarisation scientifique.

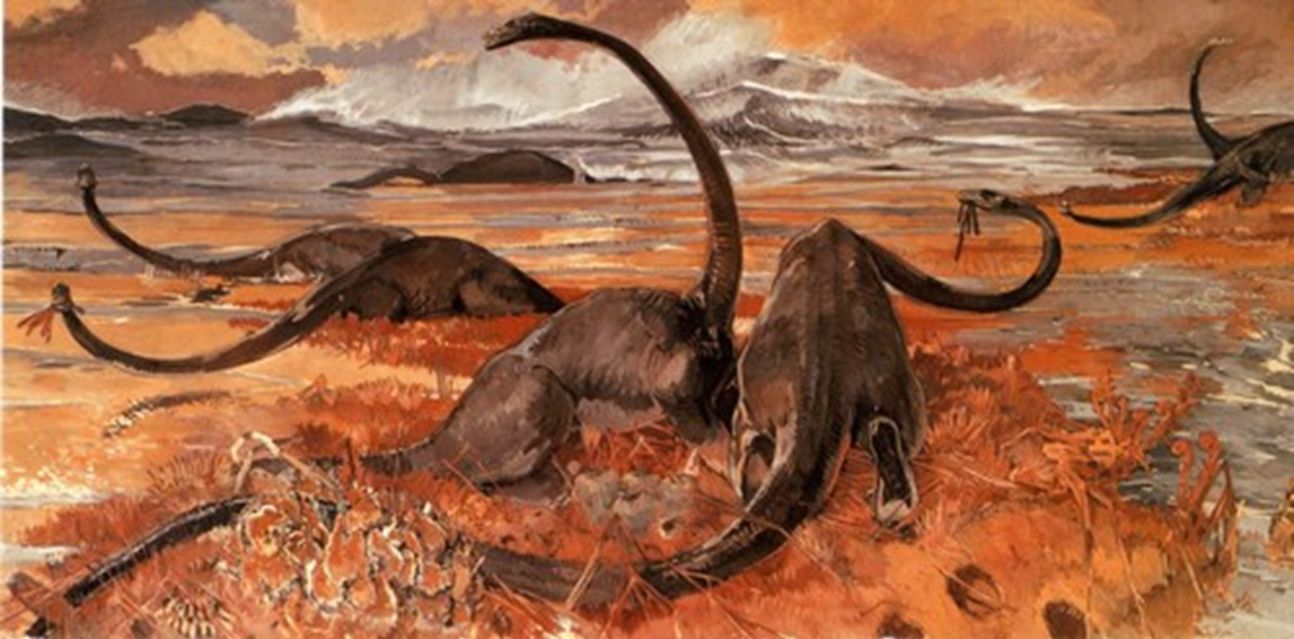

En 1946, lorsque Mathurin Méheut (1882-1958) achevait son décor pour l'Institut de géologie de l’Université de Rennes, imaginait-il que ses panneaux sur les animaux disparus seraient un jour reconnus parmi les plus belles œuvres du paléoart français ? Yves Milon, le scientifique et Mathurin Méheut l’artiste, s’inscrivent dans cette histoire, celle de la paléontologie et de la représentation des découvertes. Des décennies plus tard et après une longue période d’oubli, ce décor à visée pédagogique et à destination uniquement des étudiants, devient un exemple dans l’histoire de l’art français.

Des premiers paléoenvironnements, en passant par le combat acharné entre un T. rex et un Triceratops, les visions des animaux « disparus » oscillent entre les faits et la fantaisie, et exercent une fascination sur les scientifiques, les artistes et les acteurs de la culture visuelle.

Comment ceux-ci ont-ils dépeint les paléoenvironnements et à quelles fins ? Comment l’imaginaire de la Préhistoire, du 19e siècle au 21e siècle, a-t-il contribué à de nouvelles conceptualisations des sciences et de la culture ? Au cours des 19e et 20e siècles, l’évolution des sciences et de la culture visuelle a accéléré un processus d’invention, un imaginaire de mondes disparus. Qu’ils soient plongés au fond des océans, cachés sous la terre, ces mondes pouvaient être ramenés à la surface au travers des représentations.

Les communications proposées aborderont les images de la préhistoire humaine et préhumaine et leur fonctionnement dans différents médias et dans des contextes artistiques et non artistiques.

Exemples de thématiques :

- Relations scientifique/artiste pour la création d’une œuvre et/ou illustration

- Les compétences naturalistes des artistes : de la formation aux propositions artistiques

- Le paléoart dans la société : culture visuelle, impact…

- L’évolution des techniques d'imagerie : dessin numérique, IA, imprimantes 3D, animatronique ...

- Études de cas d’oeuvres de paléoart françaises ou internationales

- Usage et études de réception des œuvres dans un contexte de médiation scientifique.

Informations générales

L'appel à communication sera également disponible sur sciencesconf.org. Les propositions devront être adressées sous forme d’un fichier (doc, pdf, odt) à culture@univrennes.fr. Elles seront reçues jusqu’au 19 septembre 2025. Elles devront comprendre un titre, un résumé (en langue française ou en langue anglaise, 2000 caractères espaces compris), les auteurs, leurs titres et institutions de rattachement. A l’issue du colloque, une publication des actes est prévue.

Organisation pratique

Pour les communicant.e.s : frais de déplacement, hébergement et repas.

Auditeur.trices : l’ensemble des journées est en accès libre.

Le colloque se tiendra à Lamballe-Armor. Il est organisé par le GIP Musée Mathurin Méheut, l’Université de Rennes, avec le soutien de l’association des Amis de Mathurin Méheut et de l’Agglomération Lamballe Terre & Mer.

Comité scientifique

Didier Néraudeau (Université de Rennes, Géosciences Rennes), Baptiste Brun (Université Rennes 2, UR Histoire et critiques des arts), Damien Gendry (Université de Rennes, Géosciences Rennes), Laura Hamonic (Musée Mathurin Méheut), Marion Lemaire (Université de Rennes, Service culturel), et Elisabeth Renault (Musée Mathurin Méheut)