Trois peintres de la Figure est le deuxième volume de la suite Proximité du tableau, initiée en 2021 par le philosophe Paul Audi, dont l’œuvre est en grande partie consacrée à mieux cerner les questions éthiques complexes qui hantent les arts en régime de modernité.

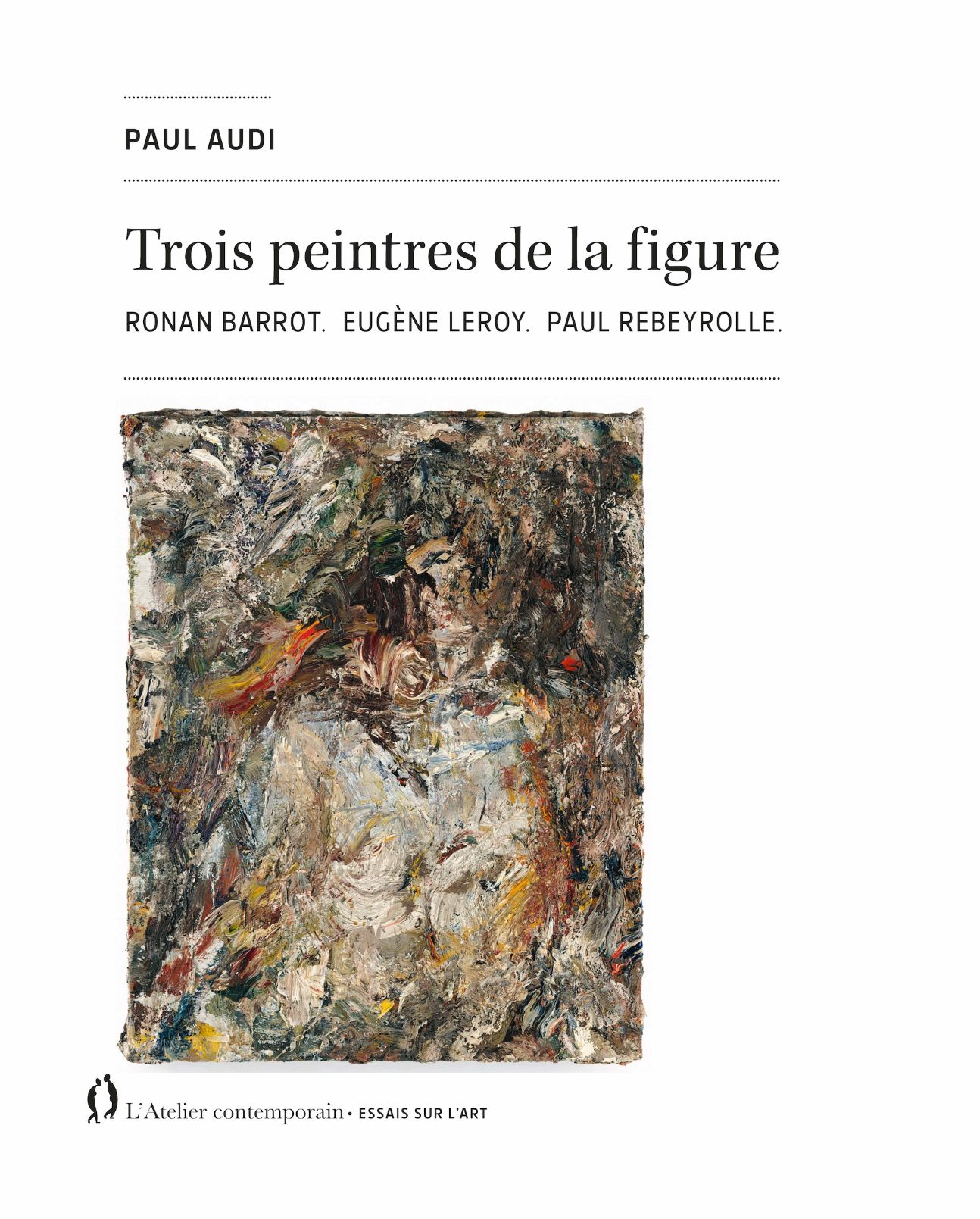

Je ne vois que ce que je regarde, le premier volume paru chez Galilée, cherchait à décrire « le miraculeux de la présence » qui peut naître de la rencontre entre un regard et un tableau. Dans ce deuxième volume, ce miraculeux a pour nom « Figure ». La Figure est ce qui émerge quand a lieu une rencontre avec un tableau, cette « entité imaginale qui me regarde ». Pour comprendre les conditions de cette fragile émergence, Paul Audi prête ici une attention passionnée aux œuvres de trois peintres contemporains : Eugène Leroy, Paul Rebeyrolle et Ronan Barrot.

Dans le sillage des réflexions de Jean-François Lyotard ou de Gilles Deleuze, Paul Audi cherche à penser la dimension figurale des œuvres, c’est-à-dire leur dimension essentielle, inquiétante, qui est d’une évidence troublante en même temps qu’elle ne cesse de nous échapper. Dans l’introduction de son étude, intitulée « Du tableau », il écrit : « Dans la jouissance d’une œuvre d’art, et en particulier d’une œuvre picturale, il ne m’est jamais donné de voir l’essentiel, car s’il m’arrive d’y voir quelque chose, ce quelque-chose de vu est, parmi tout ce que le tableau est capable de me montrer, ce qui en lui vient à me concerner, c’est-à-dire ce qui se met à me chercher du regard, ce qui tend à m’interpeller, voire à me frapper, à me saisir. Or ce qui, dans tout ce que l’œuvre me montre, ou à travers tout ce qu’elle me montre, agit sur moi de cette façon s’apparente à un rien – en tout cas, à rien-qui-soit-visible. » La Figure est de l’ordre de ce « rien-qui-soit-visible », aussi incertaine que saisissante. Elle ne présente ou représente rien : elle est pure « présence ».

Malgré l’étendue et la précision de son savoir, Paul Audi ne déroule pas un discours philosophique qui surplomberait les œuvres et leur imposerait ses vérités conceptuelles. Au contraire, il construit une forme fragmentaire et singulière, qui découle d’une vive attention à la dimension incarnée des œuvres. Il suffit de lister les titres de quelques-uns des fragments qui agencent le premier et le plus long des trois textes, intitulé « “Trouver la figure” — Eugène Leroy » : « Jubilation », « Vitalité », « Grammaire », « Chair », « Tableau », « Nu »… Chaque fragment est né d’une expérience sensible, d’une rencontre. « Nu » par exemple témoigne d’un saisissement devant les nus d’Eugène Leroy, qui lui ont fait comprendre que « le corps nu est avant tout la mise à nu – la mise en chair — de la Présence, tout comme la Figure est la mise à nu – la mise en corps – de l’image. »

Le deuxième texte, « “La peinture existe : elle ne finira pas” – Paul Rebeyrolle », se déploie à une plus grande vitesse, comme si l’œuvre de Paul Rebeyrolle appelait elle-même cette accélération. Cette nouvelle suite de fragments, moins nombreux, sans titres, suit le peintre marxiste dans sa démarche esthétique et éthique qui consiste à « traquer tout ce qui, à tort ou à raison, nous fait supporter l’insupportable dans le tréfonds de notre être » et à « élever au rang de Figure ce qui est si difficile à prouver », à savoir ce « scandale » qui est que « la vie ne dédaigne pas l’autodestruction ».

Le troisième texte, « “Un arbre ne pousse pas sur une toile” – Ronan Barrot », se poursuit à la même vitesse, témoignant d’une forme d’urgence en face de ce qui frôle l’insupportable. « Voilà donc une œuvre [celle de Ronan Barrot] qui accorde à l’ossature d’un corps tourmenté, ou à la configuration noueuse d’un arbre charbonneux, le même rôle que celui que semble endosser la “viande” dans la peinture de Francis Bacon », écrit Paul Audi : elle nous fait voir ce que d’ordinaire le dégoût ou l’angoisse nous empêchent de voir, elle nous place devant ce qu’il nomme une figure, une présence, une « absolue singularité ».

Si aucune conclusion ne succède à ces trois études de cas, c’est que Paul Audi souhaite donner à penser des contradictions, sans les résoudre. Pour lui, la vérité des figures est nécessairement paradoxale, à la frontière d’un rien quasiment imperceptible et d’une violente intensité. Un passage emprunté à Jean Tardieu, en exergue, en avertissait d’emblée : il faut penser ensemble « le plein et le vide, la présence et l’absence, l’aveuglante lumière et le velours des ténèbres », pour approcher quelque chose de « l’essence inépuisable ».

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage…

—

Extraits

« Comment parler de ce que l’on aime tant - jusqu’à le redouter ? Sur quel ton ? À quel rythme ? Et, au final, que peut-on en attendre ? Ces questions peuvent sembler oiseuses ou superflues, mais compte tenu de leur pesanteur inquiète, je me les suis posées. Et je l’ai fait en gardant à l’esprit que, s’il était de mon devoir de proposer des “analyses”, il n’était pas moins de mon devoir de donner voix – et voie, par la même occasion – à ce qui faisait en moi, au plus profond de mon être, l’objet d’une émotion esthétique permanente. Car ce qui forme un pli dans mon âme, il m’a toujours semblé de mon intérêt de le déployer vers l’extérieur pour ne pas qu’il me chiffonne. (En disant cela, j’avoue songer à cette pensée de Pascal à laquelle j’ai souvent aimé me référer : “Nous ne pouvons aimer ce qui est hors de soi”.)

Toutefois, je laisserai ces questions sans réponse. Je les ai énoncées, mais je les mets aussitôt de côté pour affirmer, avec quelque certitude, que l’œuvre des trois peintres retenus est devenue pour moi, au fil des années, et au gré des rencontres et des face-à-face, une cause de délectation sans pareille ; que ces trois œuvres témoignent, avec toutes celles que j’ai appréciées et admirées, du plaisir que j’éprouve chaque fois qu’il m’est donné d’entrer en contact avec quelque chose qui augmente mon appétit de vivre et d’aimer, qui accroît ma capacité de sentir et de penser, qui augmente mon désir d’expérimenter et de comprendre, qui intensifie et approfondit mon goût de la beauté, qui soutient et encourage mon désir d’être libre. Grâce leur soit donc rendue ! »

Du tableau

« En régime de modernité, la peinture s’est souvent préoccupée de mettre en évidence la matière sensible du monde, dont elle entendait produire (ou reproduire) l’image (pensons par exemple aux Matériologies ou Texturologies de Dubuffet). La peinture de Rebeyrolle, cependant, ne souscrit pas à ce type de “matérialisme”. Le matérialisme de Rebeyrolle ne se contente pas non plus d’affirmer l’athéisme de la peinture moderne (c’est-à-dire l’autonomie du tableau, le fait que la peinture se donne à elle-même sa loi). Certes, il ne manque pas de ratifier cet athéisme en dirigeant notre regard sur cette forme de matérialité par rapport à laquelle la vie évolutive, humaine et animale, ne cesse de jouer son va-tout. Mais la peinture de Rebeyrolle est singulière à plus d’un titre : elle nous incite aussi à prendre de vitesse les effets délétères, voire meurtriers, de la matérialité des êtres et des choses. Comme elle émane d’un peintre (par ailleurs marxiste), la question est à la fois éthique et esthétique. En fait, tout se passe comme si le peintre déclarait que l’important, en tout état de cause, est de traquer tout ce qui, à tort ou à raison, nous fait supporter l’insupportable dans le tréfonds de notre être. Il s’agit avant tout de dénoncer ce scandale. Tels sont les tableaux signés “Paul Rebeyrolle” : ils s’efforcent d’élever au rang de Figure ce qui est si difficile à prouver, à savoir que la vie ne dédaigne pas l’autodestruction. »

« La peinture existe : elle ne finira pas » – Paul Rebeyrolle