par Myriam Boucharenc

(Université Paris Nanterre)

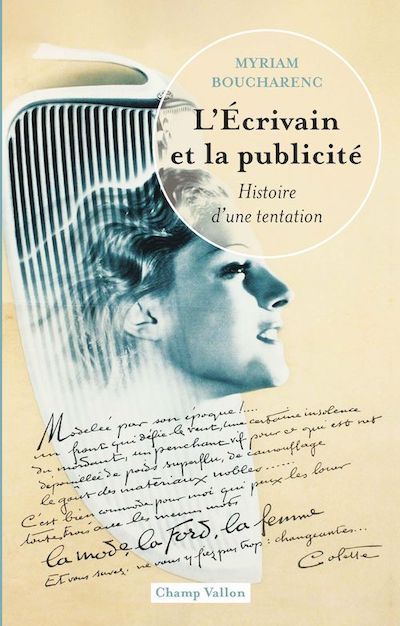

Extrait de l'Introduction de : Myriam Boucharenc, L'Écrivain et la publicité. Histoire d'une tentation, Ceyzérieu, Champ Vallon, coll. « Époques », 2022, p. 5-14.

Ce texte est reproduit dans l'Atelier de théorie littéraire de Fabula avec l'aimable autorisation de l'auteur et de son éditeur.

Dossier Histoire matérielle de la littérature.

Grâce à l'affiche, qui a marié les noms de Chéret et de Mucha au papier à cigarettes Job, l'alliance de l'art et de publicité s'est imposée dans l'imaginaire collectif, dès le xixe siècle. Les poètes, Germain Nouveau ou Gustave Khan, furent parmi les premiers à célébrer «les réclames des murs fardées de couleurs crues[1]» et «les joyeuses féeries des murailles[2]». Mallarmé même ne demeura pas insensible aux «cent affiches s'assimilant l'or incompris des jours[3]». Dans les années 1910, Kub, Pernod et Léon (le chapeau), Gilette et Astra (les aéroplanes) paradent dans la peinture de Picasso, de Braque et Delaunay. Et quand les cubistes se vantaient de ne plus peindre «comme Le Louvre mais comme Dufayel[4]» (nom d'un célèbre magasin de la Belle Époque), Fernand Léger désignant à son ami Blaise Cendrars une affiche du St Raphaël Quinquina prophétisait: «Ils y viendront tous[5]…» Tous en effet – ou presque – ont œuvré à la publicité, à commencer par les écrivains, quoique le souvenir de leurs contributions à l'éloquence commerciale se soit éteint sans avoir jamais connu l'éclat de celui qui auréole la participation des peintres à l'art de l'affiche.

Un tel destin d'oubli intrigue. Il interroge. Et plus encore lorsque l'on sait que la réclame fut originellement écrite, au sens rhétorique aussi bien que graphique du terme, et dans un second temps seulement, imagée[6]. Elle ne s'appelait pas encore «publicité» que la phraséologie marchande vivait aux dépens des genres et des modèles littéraires: quatrains laudatifs et acrostiches accrocheurs commandés par les dentistes, les pharmaciens et les parfumeurs aux poètes nécessiteux de la bohème, gazettes rimées pour les Pastilles Géraudel prodiguées par Raoul Ponchon dans Le Courrier français, devises pour les confiseurs, prospectus à la manière du conte ou du théâtre… Cette abondante «littérature de réclame», comme la nommait le xixe siècle, si drôlement archaïque, ne fera pas l'objet central de cette étude. Non qu'elle ne mérite d'être considérée, mais parce que, essentiellement diffusée via la presse et le prospectus, majoritairement anonyme, elle n'appartient pas encore à l'histoire de la publicité moderne dont l'émergence au début du xxe siècle s'est accompagnée de la participation massive et le plus souvent signée des écrivains à celle que l'on nommait couramment la «propagande commerciale».

Stupeur et tremblement

Dès la Belle Époque, la collaboration des écrivains s'impose au grand jour de la publicité naissante, soucieuse en ses jeunes années de se légitimer en s'adjoignant la caution des grands noms du répertoire littéraire. Chose jusque-là inconcevable selon l'axiologie romantique de la sacralité littéraire, les écrivains mettent alors ouvertement leur talent et parfois leur image au service des marques. Souvenez-vous, Mesdames, c'est Cocteau qui vous l'a appris, «sans bas Kayser vos jambes ne sont plus que des moyens de transport» et vous, Messieurs, saviez-vous que Simca est redevable à Françoise Sagan de son «Entrez dans l'Aronde»? Porte-plumes, nouilles ou huiles de graissage… ont ainsi eu leurs lettres de noblesse grâce à la plume d'Edmond Rostand, de Paul Reboux et de Francis de Miomandre[7]. Séisme et tremblement de valeur sur l'échelle des belles-lettres, dont la magnitude dépend du plus ou moins grand décalage entre l'image de marque de l'auteur et la qualité symbolique des articles qu'il promeut.

Le phénomène déborde largement les frontières de l'Hexagone. Le dramaturge allemand Frank Wedekind, recruté chez Maggi comme rédacteur d'annonces; le poète portugais de «l'intranquillité», Fernando Pessoa, sollicité pour un slogan Coca-Cola; le Dante moderne de la littérature italienne, Gabriele d'Annunzio, inventeur du nom des biscuits Saiwa, du stylo Aurora et des magasins milanais La Rinascente[8]: la publicité d'auteurs appellerait une histoire au moins européenne, que ce livre écarte toutefois au profit de la seule tradition française. L'hexagone fait historiquement exception, tant par son extrême résistance à la publicité que par la remarquable réussite de ses créations en ce domaine: paradoxe qui trouve en lui-même sa propre résolution dès lors que l'élévation esthétique de la publicité, en contribuant à désarmer les préjugés hostiles, a permis son acculturation.

On n'en finirait pas – et l'on n'en finira pas – tout au long de ces pages, de ressusciter les innombrables contributions des hommes et des femmes de lettres à l'éloquence commerciale. Aussi remarquées en leur temps que négligées depuis, pour des raisons qu'il sera passionnant d'élucider, ces collaborations ne relèvent plus désormais que du domaine de la «curiosité limitée[9]»: jolie formule empruntée à Robert Desnos qui, dans les années 1930, composait des chansonnettes radiophoniques pour le Vin de Frileuse, le vermifuge Lune ou le dentifrice Dentol («le seul qui puisse / Faire un délice / D'un doux baiser pris au vol»)[10]. Seuls quelques amateurs d'ephemera ou collectionneurs de textes insolites s'encanaillant dans les bas-fonds des belles-lettres ont discrètement fait leurs délices de cette manne de textes qui de littérature alimentaire a souvent su faire spirituelle réclame et d'écrits de commande petits chefs-d'œuvre d'art modique.

L'occultation dont a pâti cette «littérature utile[11]», comme l'appelait Balzac à l'âge du capitalisme naissant – désamorçant par l'ironie de l'oxymore le coup de pistolet porté dans le concert de la littérature majuscule –, n'a d'égale que l'ampleur insoupçonnée de sa production: des milliers de textes en tous genres dédiés aux produits du commerce et de l'industrie sont tombés aux oubliettes de l'histoire littéraire comme de celle de la publicité! Toute une bibliothèque naufragée de littérature appliquée aux objets de consommation attend ainsi depuis plus d'un siècle qu'on la renfloue. Auteurs de tous bords, d'époques et de sensibilités diverses s'y côtoient, qu'il ne serait sans doute jamais venu à l'esprit de rassembler si le seul fait d'avoir écrit pour la publicité ne leur conférait un air de famille – fût-ce parfois au prix d'une «parenté vexante[12]». C'est à la restitution de ce rayonnage confisqué de notre histoire culturelle que se consacrent ces pages: à l'histoire des pratiques mutualisées de la littérature et de la publicité, à ses acteurs et à ses auteurs, ainsi qu'aux textes qu'ils ont produits à l'enseigne variable de la «littérature publicitaire» ou de la «publicité littéraire», comme il se disait dans l'entre-deux-guerres, de manière hautement confusionnelle.

L'indécision terminologique est en effet révélatrice des enjeux concurrentiels et des tensions liées à l'hybridité problématique de l'objet que ces deux appellations cherchent à désigner. Tandis que les professionnels de l'art de vendre se réclamaient volontiers de l'expression «littérature publicitaire», les littérateurs usaient généralement de la formule inverse. Entre l'une et l'autre, la nuance n'est pas clairement établie qui tend néanmoins à distinguer l'émergence d'un nouveau genre de littérature, concurrent de la culture lettrée (et d'autant plus apte à s'imposer comme tel qu'il en capte les formes, les auteurs et jusqu'aux circuits de diffusion), de l'avènement d'un nouveau genre littéraire, dès lors intégrable au système des lettres. Le distinguo, fût-il demeuré flou, stigmatise la rivalité qui, sous les dehors de leur collaboration, a eu cours entre gens de lettres et gens de l'art pour l'appropriation du domaine en voie de professionnalisation de la rédaction publicitaire.

La complication terminologique ne s'arrête pas là. La «publicité littéraire», en effet, ne désigne pas seulement, ni même prioritairement la publicité faite par la littérature mais celle faite à la littérature: le premier objet promotionnel que s'est historiquement donné la littérature étant elle-même, en raison de l'importance du secteur de la librairie aux premiers temps de la réclame. Au lendemain de la Seconde Guerre, sous l'impulsion décisive de Bernard Grasset, la promotion éditoriale connaît un essor foudroyant. En réglant ses méthodes sur celles de l'économie de marché, elle transforme définitivement, au grand dam des «Purs», les œuvres de l'esprit en produits de consommation. Un livre se vendre comme une savonnette! Le sentiment de déchéance est pour certains insupportable, encore que les «certains» n'aient pas nécessairement été les derniers à céder aux séductions des nouvelles sirènes de la renommée. La littérature à vendre et la littérature pour vendre s'en trouvent dès lors rapprochées, au point de former comme l'envers et l'endroit d'un même phénomène de marchandisation dont la littérature est tantôt l'objet, tantôt le sujet, selon qu'elle prend en charge le discours promotionnel ou se retrouve elle-même dans le rôle de produit promu, de manière pour ainsi dire réversible, ainsi qu'en témoigne précisément l'expression à double entente de «publicité littéraire». Cette dénomination indivise doit dès lors se comprendre de manière symptomatique, comme étant l'expression du croisement qui s'opère au tournant du xxe siècle entre l'histoire publicitaire de la littérature et l'histoire littéraire de la publicité.

La première, dédiée aux modes de promotions de la littérature (ses supports, ses acteurs, ses pratiques), constitue à elle seule un vaste sujet, déjà amplement renseigné. Nous ne la considérerons donc que dans la mesure du double lien qui la rend indissociable de la publicité prodiguée par l'écrivain aux marques commerciales. En faisant l'éloge des marchandises, l'auteur fait circuler son nom dans la culture commune en suivant d'autres trajets que ceux tracés par l'institution littéraire. À l'orée du xxe siècle, l'historien Georges d'Avenel qualifiait de «publicité à double effet» ce mécanisme de promotion simultanée et réciproque qui consiste à s'illustrer en illustrant un produit ou une firme.

Quand Bébé rit, l'heureux gamin,

C'est un petit Beurre à la main

Et si Poil de Carotte pleure

C'est qu'il n'a pas de Petit-Beurre

Ces vers signés François Coppée figurent sur l'une des cartes réclames – dont les enfants étaient visiblement la cible privilégiée – que la maison Lefèvre-Utile (née du mariage d'un Monsieur Lefèvre et d'une Mademoiselle Utile) eut l'ingénieuse idée de glisser dans ses boîtes de biscuits autour de 1900. L'entreprise fabriquant alors trois tonnes de petits beurres par jour, ce dispositif publicitaire assurait au faible quatrain de l'auteur d'Intimités une diffusion bien supérieure à celle de ses œuvres majeures.

De quoi donner à réfléchir dans le landerneau des lettres. «Littérariser» la publicité n'implique-t-il pas, dès lors, que se «publicitarise» la littérature[13]? Une question plus que jamais d'actualité à l'ère du numérique, des fast books et des distributeurs automatiques de textes littéraires.

Limites non-frontières

L'Album Mariani des «Figures contemporaines» en 14 volumes, édité par les soins du vulgarisateur de la Coca entre 1894 et 1925, est resté dans les meilleures bibliothèques de nos aïeux. On y déguste, à défaut du tonique à base de cocaïne, les témoignages joliment tournés du Gotha de la littérature – Zola, Courteline, Jules Verne et tout le rang des académiciens – à la gloire de l'incomparable élixir, reconstituant si efficace que nous lui devons la survie de tant de grands Hommes – plus d'un millier de personnalités littéraires, artistiques, médicales, militaires, épiscopales et princières – que l'Histoire, si elles n'avaient témoigné en faveur du vin Mariani, eût pour nombre d'entre elles autrement oubliées. En être ou ne pas en être: telle fut dès lors l'alternative qui taraudait les écrivains soucieux de leur «réclame personnelle[14]» – n'eussent-ils pour certains jamais bu la moindre goutte du fameux breuvage dispensateur de notoriété!

Si le panthéon Mariani est la pierre d'angle de l'édifice de la littérature commerciale, le plus sobre – quoique tout aussi mémorable coffret Perrier – en entonne le chant du cygne. Fleuron de la bibliophilie publicitaire, Sept variations Perrier sur le thème de la soif paraît avec une illustration de couverture de Salvador Dali en 1969, soit un an après la généralisation des spots publicitaires à la télévision. Au sommaire: Françoise Parturier, Henri Troyat, Louise de Vilmorin, Antoine Blondin (déterminé pour l'occasion à prendre un quart Vichy!), Charles Trenet, Pierre Daninos et Gaston Bonheur, tous nés avant la première guerre, se prêtent à un exercice d'un autre temps – celui de l'âge d'or de la publicité d'auteurs qu'emblématise comme à point nommé le coffret couleur or retenu en la circonstance.

Bien que la plaquette consacrée à Pepsi-Cola adopte résolument les codes du style Pop Art, l'esprit général de l'album évoque une époque révolue, marquée au sceau de la «publicité supérieure[15]», plus qu'il n'inaugure l'entrée dans les plus pragmatiques «années pub». Un enterrement de première classe, en somme, pour l'écrivain publicitaire qui devient de plus en plus discret quand il ne rejoint pas la clandestinité, jusqu'à faire oublier les riches heures de sa carrière. Entre ces deux monuments de la «publicité signée» que sont l'album Mariani et le coffret Perrier, cette dernière a assurément connu son âge d'or mais aussi d'argent, quand la rémunération de grandes plumes par le commerce et l'industrie était volontiers considérée comme une nouvelle forme de mécénat.

Jamais autant qu'au cours de cette période, littérature et publicité n'ont aussi étroitement collaboré: pour le meilleur ou pour le pire? La question fut polémique à souhait. Elle suscita plus qu'un débat, un ensemble complexe de controverses à géométrie variable dont il s'agira également de dégager les lignes de front. Catalogues, almanachs, albums, dépliants et revues d'entreprises, qui représentent alors un poste important du budget de la publicité, se multiplient et font régulièrement appel aux auteurs en vue. La mode des concours de littérature publicitaire se répand. L'époque est à la vogue de la bibliophilie commerciale, avec ses formats variés, ses reliures inventives, ses flamboyantes couvertures, ses papiers raffinés et ses surprises typographiques qui invitent aussi à considérer les belles-lettres publicitaires à la lettre. L'âge des grandes signatures est également celui des collaborations entre artistes et écrivains: Cendrars et Cassandre (pour les bijoux Templier), Colette et Jean Dupas (pour les fourrures Max), Valéry et Matisse (pour les parfums Raucour)! Rien n'est alors trop sophistiqué ni trop beau pour valoriser l'image des firmes, non sans faire à cette occasion publicité de la publicité elle-même: ses avancées techniques et esthétiques, ses premières agences, ses imprimeurs prestigieux travaillant aux perfectionnements du «génie français» soucieux de se démarquer des «méthodes américaines».

L'histoire de la publicité d'auteurs relève d'une plus vaste histoire croisée de la littérature et de la publicité – encore à venir – dont elle est l'une des manifestations, la plus éclatante sans doute, quoique assurément la moins bien connue. À l'heure où la «communication de marque» redécouvre les vertus des «contenus» littéraires, le moment est venu de retracer la destinée occultée d'un couple controversé, mais aussi celle d'une pratique rémunérée engageant une réflexion sur la condition des écrivains publicitaires comme sur les moyens poétiques qui leur ont permis de réaliser des textes, pour certains aussi beaux qu'efficaces, défiant la frontière entre la littérature pure et la littérature pour. Nous avons enfin choisi – ce serait, là encore, un autre objet d'étude – de n'évoquer qu'à l'occasion le domaine des captations réciproques qui n'ont cessé d'exister entre la littérature et la publicité depuis les premiers temps de la réclame. Tandis que la poésie moderniste a su tirer parti de la rhétorique du prospectus, des jeux typographiques de l'affiche et de la récupération jubilatoire ou moqueuse des formules promotionnelles, la publicité ne s'est pas privée de puiser dans le trésor des classiques et d'adapter à ses fins le patrimoine littéraire. Si cette relation d'emprunteur emprunté redouble et complexifie l'histoire du lien de complicité conflictuelle qui unit la littérature à la publicité, elle ne se confond pas néanmoins avec celle de la pratique publicitaire des écrivains.

Emblématique d'une époque où la publicité voulait se faire aussi belle que la littérature, et la littérature aussi efficiente que la publicité, le concours des écrivains au discours marchand a contribué à leur assurer «la nécessaire», selon l'expression alors en cours: une fonction alimentaire, qui n'exclut pas que ce labeur plus ou moins bien rémunéré ait également pu jouer un rôle de divertissement ludique ou d'ouvroir de littérature. Car si la publicité s'est amplement servie de la littérature et à la littérature, elle l'a aussi servie, à sa manière. C'est ainsi que coule discrètement de l'encre commerciale jusque dans la «Bibliothèque de la Pléiade», témoignage furtif d'une époque où Valéry, Morand, Giono, Claudel même, se prêtèrent à la publicité sans nécessairement s'y donner.

Myriam Boucharenc (Université Paris Nanterre), 2022

Mis en ligne dans l'Atelier de théorie littéraire de Fabula en avril 2022.

[1]Germain Nouveau, Dixains réalistes (1876), La Doctrine de l'amour. Valentines, éd. Louis Forestier, Gallimard, «Poésie», 1981.

[2]Gustave Khan, L'Esthétique de la rue, Fasquelle, «Bibliothèque-Charpentier», 1901, p. 303.

[3]Stéphane Mallarmé, «La gloire», Divagations (1897), Œuvres complètes, t. II, éd. Bertrand Marchal, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 2003, p. 103.

[4]Cité par Ornella Volta, «Les publicités d'Erik Satie», dans Art & Pub, Centre Georges Pompidou, 1990, p. 232. Ouverts en 1856 dans le quartier de Barbès, les grands magasins Dufayel ferment leurs portes en 1930.

[5]Blaise Cendrars, Paris ma ville, avec 29 lithographies de Fernand Léger, Bibliothèque des Arts, 1987, p. 13.

[6]Jean-Michel Adam et Marc Bonhomme, L'Argumentation publicitaire. Rhétorique de l'éloge et de la persuasion (1997), Armand colin, «Cursus», 2011, p. 16.

[7]Dédicace autographe d'Edmond Rostand et caricature de Sem dans le cadre de la campagne des «onotographes», lancée par la marque de stylos Onoto en 1910; série de recettes de cuisine de Paul Reboux pour Rivoire & Carret (Le Journal, 1938); Francis de Miomandre, préface à L'Art du graissage, plaquette pour la Société A. André fils, illustrée par Gérard Bonfils et éditée par François Bernouard en 1920.

[8]Massimiliano Brunzin Ponte, «Les poètes et la publicité en Italie: Gabriele d'Annunzio et les futuristes», Les Poètes et la publicité, dir. Marie-Paule Berranger et Laurence Guellec, 2017, p. 119-126. URL: http://littepub.net/publication/je-poetes-publicite/m-ponte.pdf

[9]«J'appartiendrai au chapitre de la curiosité limitée. » (Note de Robert Desnos datée du 8 février 1944, citée par Marie-Claire Dumas, Les Voix intérieures. Chansons et textes critiques, éd. Lucienne Cantaloube-Ferrieu, Nantes-Saint-Brieuc, Éditions du Petit Véhicule, 1989).

[10]Voir Pierre-Marie Héron, «Convergences publicitaires: Salacrou, Deharme, Desnos», Portraits de l'écrivain en publicitaire, dir. Myriam Boucharenc et Laurence Guellec, La Licorne, n°128, Presses Universitaires de Rennes, 2018, p. 190-220.

[11]«Ah! Je vous fais mes sincères compliments, voilà de la littérature utile», dit Gaudissart à Andoche Finot au sujet du prospectus que ce dernier a rédigé pour l'«Huile céphalique» (Honoré de Balzac, César Birotteau, La Comédie humaine, t. VI, éd. Pierre-Georges Castex et alii, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1977, p. 157).

[12]Louis Aragon, «Agadir», Littérature, nouvelle série, n°9, février-mars 1923, p. 3.

[13]Sur le concept de «publicitarisation», voir Valérie Patrin-Leclère, Caroline Marti de Montety et Karine Berthelot-Guiet, La Fin de la publicité? Tours et contours de la dépublicitarisation, Lormont, Le Bord de l'eau, 2014.

[14]José-Louis Diaz, «Les écrivains en vitrine: la “réclame personnelle” à l'œuvre (1830-1865)», L'Auteur et ses stratégies publicitaires au xixe siècle, dir. Brigitte Diaz, Presses Universitaires de Caen, 2019, p. 38.

[15]Pierre Mac Orlan, Le Printemps, Gallimard, «Les Rois du jour», 1930, p. 8.