Programme Proust dans la recherche comparatiste, bilan et nouvelles perspectives (Comparatisme : l'exemple de Proust) - Karen Haddad-Wotling, Vincent Ferré.

Deuxième journée: Visages étrangers de Proust (Paris 13, 23 novembre 2007)

Au-delà de l'impressionnisme: images mélancoliques du jeune Proust, par Eleonora Sparvoli (Université de Milan)

images mélancoliques du jeune Proust

Les soucis de l'amour fatiguent beaucoup de personnages proustiens. Ils se réjouissent, d'abord, de rêvasser autour de la zone d'ombre qui enveloppe la vie de l'être aimé, mais bientôt ils s'y acharneront, dans l'espoir craintif d'y trouver les réponses à leurs interrogations fiévreuses. Dans certains cas ce pénible travail prend le nom délicat et implacable de mélancolie. Je pense à la nouvelle Mélancolique villégiature de Mme de Breyves, tirée des Plaisirs et les jours. Françoise, la protagoniste, n'est pas seulement la préfiguration de Swann, de Charlus, du Narrateur de la Recherche; elle est la dernière d'une longue série d'héroïnes mélancoliques que le jeune Proust avait sans doute connues: la Madeleine de Georges de la Tour, entre autres, ou l'Andromaque de Virgile et de Baudelaire. Dans ce texte, Proust réalise, à mon avis, sa propre interprétation de l'iconographie mélancolique, en choisissant un décor: la plage de Trouville, et un éclairage particulier: celui de l'été.

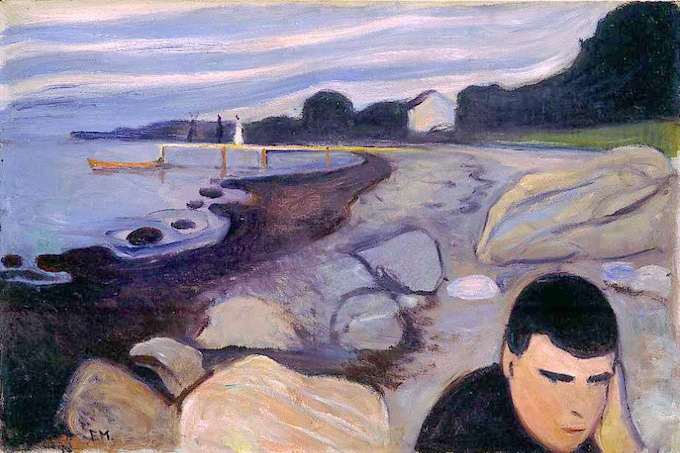

Ce qui retient, d'abord, notre attention est la présence de la mer, soulignée par les deux exergues de la nouvelle: dans le premier, la Phèdre racinienne invoque l'âme sœur d'Ariane, abandonnée sur les rivages de Naxos, le cœur atteint d'une mortelle blessure; dans le deuxième, tiré de Théocrite, on raconte comment le Cyclope se consume d'une plaie d'amour, sur les bords pleins d'algues de la Méditerranée. Selon les Anciens, Saturne, la planète qui suscite le délire mélancolique, était aussi responsable des marées. En fait, la surface marine est représentée dans la célèbre gravure de Dürer (fig. 1) et même dans la mélancolie moderne d'Eduard Munch (fig. 2). Or, la mer imprègne profondément l'œuvre proustienne, mais pas en tant que force naturelle qui excite l'humain désir d'aventure: elle est plutôt un kaléidoscope d'images, une séquence changeante et métamorphique de marines. Tableaux de mer, donc[1].

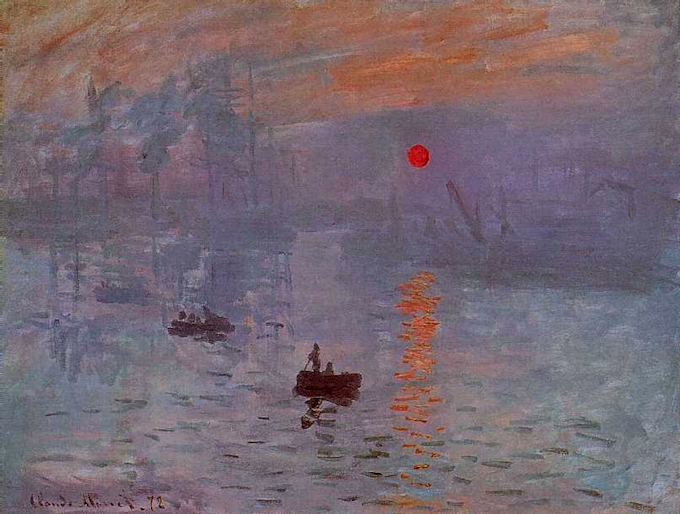

La critique proustienne a depuis toujours identifié dans la peinture impressionniste la principale source d'inspiration des paysages maritimes d'Elstir, que le Narrateur imite par son style imagé. Et pourtant la marine qui sert de toile de fond au drame mélancolique de Françoise me semble très éloignée des euphoriques bavures de couleur des tableaux de Monet (fig. 3), aussi bien que de la lumière boueuse et tourbillonnante de Turner (fig. 4). Peut-être, parce que le concept même d'impression, si vital dans son essence transitoire, nous apparaît comme le contraire de l'immobilité mélancolique.

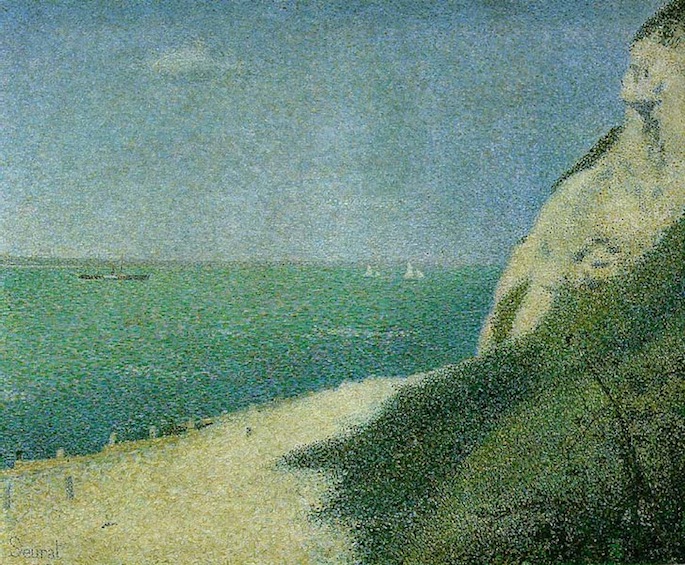

En revanche, l'atmosphère suspendue et irréelle des marines de Georges Seurat me semble très proche (fig. 5, 6, 7). Et pourtant ni l'œuvre, ni la correspondance proustienne ne nous permettent de confirmer la connaissance que Proust aurait eue des tableaux de Seurat. Certes, le nom du peintre circulait dans le milieu symboliste de la Revue Blanche, où Proust publiera, en 1893, sa Mélancolique villégiature. (Le critique Félix Fénéon, le découvreur de Seurat, deviendra secrétaire de la revue un an après). Cependant, connue ou ignorée par le futur auteur de la Recherche, l'œuvre de Seurat semble n'avoir pas laissé de traces manifestes dans celle de Proust. Quelque critique quand même a hasardé une comparaison. Michel Butor[2], par exemple, a soutenu que le modernisme d'Elstir se place au delà de la manière impressionniste et qu'il faudrait donc rapprocher son Port de Carquethuit de la Grande Jatte.

Fénéon a également exalté la charge novatrice de l'art de Seurat, en forgeant le terme néo-impressionnisme pour distinguer son école de celle de Monet et des autres peintres de l'impression. Paul Signac, le théoricien du groupe, confirme les intuitions du critique: «La technique qu'emploient ces peintres[3] n'a rien d'impressionniste: autant celle de leurs devanciers est d'instinct et d'instantanéité, autant la leur est de réflexion et de permanence»[4]. Je me propose de vérifier l'hypothèse selon laquelle la technique proustienne serait, dans son ensemble, post-impressionniste. Sa représentation picturale du monde présente, bien sûr, certains traits distinctifs de l'impressionnisme (les illusions d'optiques produites par le point de vue et la lumière, l'usage du raccourci photographique); mais ces nouveautés semblent chez Proust déjà acquises et comme regardées à distance, dans une claire conscience: distance et conscience qui n'appartiennent pas à la peinture fraîche et spontanée de Monet, mais qui constituent l'essence de la maîtrise artistique de Seurat[5].

Dans l'attente d'approfondir mon hypothèse, il est intéressant aujourd'hui de souligner que ce regard de loin, cette conscience développée déterminent depuis toujours la posture du mélancolique. Nous sommes donc déjà bien au centre de notre nouvelle proustienne où l'intelligence de la jeune protagoniste apparaît toujours vigilante. Elle ne reconnaît pas de qualités objectives en celui qu'elle aime et ne croit même pas à la consistance réelle de son amour. Et pourtant elle ne sait pas résister à la dérive mélancolique. Selon Freud, la mélancolie se manifeste comme une forme pathologique du deuil, provoqué par la perte d'un objet aimé: Andromaque vit pétrifiée dans un cérémonial funèbre, répété éternellement, auprès d'un tombeau où même le corps mort d'Hector est absent. Mais dans le cas de Françoise de Breyves, où est la perte? Elle n'a jamais possédé M. de Laléande, l'objet d'amour dont le manque l'afflige en la transformant en héroïne mélancolique.

Il est bon de rétablir le déroulement des événements racontés par Proust. Le premier des cinq chapitres de la nouvelle nous présente la protagoniste comme une veuve très jeune (donc déjà visitée par un deuil précoce), qui reçoit plusieurs invitations pour la soirée – et songe à les refuser toutes et rentrer chez soi – finit par choisir celle qu'elle aime le moins, pour contenter l'amie qui est toujours à côté d'elle[6]. Françoise est donc, depuis le début de l'historie, la proie d'un subtil ennui mondain; elle a des désirs fragiles, qui succombent facilement à ceux d'autrui.

Dans le deuxième chapitre la sensation d'ennui devient démesurée, et quand Françoise demande à Geneviève «Qui est donc ce jeune homme qui [l]'a menée au buffet»[7], elle semble chercher un appui pour ne pas tomber dans le vide de plaisir qu'elle sent s'élargir dans son cœur. Et il est singulier que l'objet de distraction qu'elle a choisi soit défini tout de suite comme «ennuyeux» et «insignifiant»[8]: ces qualités sont destinées à bien s'adapter au climat mélancolique! C'est donc une figure blafarde et sans beauté, celle qui secoue Françoise de son spleen. Et pourtant elle s'accroche à ce point d'appui précaire, qui lui empêche de céder au sommeil blanc, anesthésique de l'ennui. Pourquoi? Pour un caprice, ou peut-être pour une résistance brute, instinctive de ses fibres nerveuses:

En le regardant, elle s'efforçait d'être caressante, elle ne savait pourquoi, pour rien, pour le plaisir, le plaisir de la charité, et de l'orgueil un peu, et aussi de l'inutile, le plaisir de ceux qui écrivent un nom sur un arbre pour un passant qu'ils ne verront jamais, de ceux qui jettent une bouteille à la mer[9].

L'acte de séduction de Françoise est sans but, sauf celui – si caractéristique de natures inclines à la mélancolie – de soulager cette blessure narcissique qui d'après la psychanalyse est à la base de l'étiologie dépressive. Tout consiste dans un jeu de regards: elle fixe et détourne le sien, par intermittence, afin de se faire, à son tour, regarder. Des yeux de Laléande, qui d'abord lui apparaissent comme le seul charme de cet homme fade, se dégage une étincelle très faible qui maintient en vie les sens de Françoise.

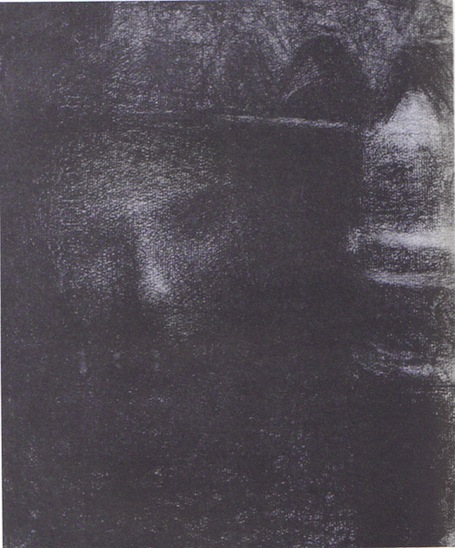

Pourtant le petit mouvement de cette jeune femme qui a rapproché son visage des parois laiteuses de son enveloppe d'ennui – tout comme certains personnages dans les dessins de Seurat, dont la figure affleure d'un clair-obscur emmêlé (fig. 8) – ce mouvement se révèle risqué: tout à coup Françoise reste seule au vestiaire, où elle hasarde le dernier, audacieux regard. C'est l'imprudence décisive, qui l'expose au contact. Laléande frôle son coude et avec un regard qui est devenu brillant – et restera brillant, mystérieusement, jusqu'à la fin de la nouvelle – lui adresse une invitation péremptoire à l'amour: «Venez chez moi, 5, rue Royale»[10]. S'agit-il tout simplement d'une de ces bizarres hallucinations que l'âme bilieuse produit? Pourtant Françoise ressent en soi quelque chose qui est irréfutablement réelle: sa peur, qui l'arrache, sans hésitation, de la possibilité d'une jouissance amoureuse: «Elle avait surtout très peur»[11]. Peur de quoi? Du désir d'un inconnu? De son propre, inconnu, désir?

Cet épisode représente le tournant de l'histoire et aussi l'événement intérieur qui déclenche le processus pathologique: ce qui le précède illustre bien la prédisposition de Françoise à l'affection mélancolique, et ce qui le suit constitue ce que Freud appelle le travail de la mélancolie. Mais qu'est-ce qui arrive, en réalité, dans cette véritable crise? Françoise même, juste après le fait, ne croit plus ses oreilles et bientôt elle semble avoir consumé le souvenir de l'homme rencontré:

Au bout de deux jours, y ayant repensé par hasard, elle commença de douter de la réalité des paroles de M. de Laléande […], crut les avoir entendues comme dans un rêve et se dit que le mouvement du coude était une maladresse fortuite. Puis elle ne pensa plus spontanément à M. de Laléande […] et avait tout à fait oublié la presque hallucination du vestiaire[12].

Cependant – qu'elle s'alimente de réalité ou d'imagination – la machine amoureuse démarre. Parce que ce qui la met en marche n'est pas la rencontre avec Laléande, mais l'angoisse que Françoise a éprouvée dans la pénombre du vestiaire, de laquelle elle est sortie (dit Proust) «choquée et flattée»[13]. Ayant relâché ses défenses – par ennui et par vanité – elle a permis à un désir violent de remonter jusqu'au seuil de sa conscience. Certes, en niant tout de suite la réalité de ce qui s'est passé au vestiaire – c'est une hallucination, il n'y a aucune invitation à accepter – elle refoule cette émotion insoutenable. Mais tandis que la conscience se rassure d'avoir dompté (par un simple geste de censure), les forces obscures de la pulsion, une autre histoire, secrète, se bâtit à partir des traces laissées par cette peur veinée de plaisir.

Il est utile de s'arrêter sur la nature de cette angoisse liée à l'émergence d'une pulsion refoulée, qui selon Freud est toujours, dans sa structure essentielle, une pulsion sexuelle. Cette pulsion, provenant du ça, est contrastée par le sur-moi, qui juge cette charge désirante comme incompatible avec les lois morales dont il est le garant. Le moi est donc tenaillé par une double menace: d'un côté le pouvoir destructeur du ça, et de l'autre l'attitude punitive du sur-moi. L'archétype de ce désir piégé entre deux violences est – bien sûr – l'œdipe, qui selon Julia Kristeva[14] est à l'origine du syndrome mélancolique. La perte de la symbiose amoureuse avec la mère - perte nécessaire au développement de l'individu - provoque dans certains cas (et pour des raisons pas tout à fait claires, où des responsabilités de la part des parents s'allient à une fragilité biologique de l'enfant) un deuil qu'il est impossible de dépasser. Tout sujet mélancolique cache donc au fond de soi la douleur de cette perte originelle et irrésolue. Il a l'impression d'avoir été injustement dépossédé d'un héritage inestimable, qu'il n'arrive pas, d'ailleurs, à discerner, et même pas à définir. Mais cet objet informe et innommable (Kristeva l'appelle la Chose), dont il a été privé, absorbe toute son énergie désirante. Même quand sa libido s'adresse, apparemment, à d'autres objets, en réalité elle poursuit cette Chose originelle et interdite: qui est déjà, irrémédiablement, perdue et donc tout objet d'amour choisi pour la remplacer ne peut qu'être, à son tour, déjà perdu. La tristesse profonde qui dérive de ce choix est pour le mélancolique l'affection où il s'abrite. Elle le protège, d'une part, de l'angoisse liée au retour de la pulsion incestueuse refoulée et de l'autre, de l'attraction pour la mort qu'il ressent, étant persuadé de la vanité de tout désir. Du tableau dessiné par Julia Kristeva on peut détacher, pour l'analyse, un profil psychologique particulier: celui d'un individu qui en percevant tous ses élans comme fatalement voués à l'échec, vit replié sur soi. Si une passion s'empare de lui, elle ne peut qu'être le regret pour quelque chose qui est échappé, pour toujours, à sa prise.

Il n'est pas difficile de donner à ce profil les traits de Françoise. En proie à la peur, elle s'est soustraite au seul moment de contact avec Laléande. Mais quand la silhouette de l'homme lui apparaît dans une distance de rêve elle peut commencer à la convoiter. Son désir naît donc déjà marqué par une séparation, qui au fil des jours devient inaccessibilité. La deuxième fois qu'elle rencontre Laléande, elle n'ose pas, d'abord, demander de lui être présentée, et quand finalement elle prie Geneviève de le faire – mais sans qu'il sache que c'est elle qui le veut – il est trop tard, il est déjà parti. Les jours suivants elle ne manque pas une soirée à l'Opéra, dans un «espoir vague»[15] de le revoir. Ensuite, à la fin de la saison mondaine, au seuil de l'été, elle risque une dernière démarche (mais toujours en agissant à l'ombre de Geneviève): l'amie de Françoise demande à un certain M. de Grumello d'inviter Laléande, médiocre musicien d'ailleurs, à jouer du violoncelle pour les deux amies. Mais tout est inutile. Laléande a quitté Paris pour Biarritz.

Proust accorde à son héroïne la lucidité de comprendre que tous ces tracas autour de Laléande ne sont pas justifiés. Il ne possède pas une seule des qualités qui devraient attirer le cœur d'une femme belle et raffinée telle qu'elle est: «Malgré qu'elle le trouvât presque laid, le sût pas intelligent, elle aurait bien aimé le connaître. […] Tout en se répétant qu'il était ennuyeux et pas beau, elle était plus préoccupée par lui que par tous les hommes les plus spirituels et les plus charmants[16].»

Le fait est qu'il a la seule qualité qui compte pour l'âme mélancolique de Françoise: présent dans sa vie – pour un petit instant – et puis voilé d'absence, il est un objet d'amour perdu. Quand elle s'aperçoit de son désir, il a déjà tourné au désespoir: «Par mille imperceptibles racines qui avaient plongé dans toutes ses plus inconscientes minutes de bonheur ou de mélancolie, […] ce désir s'était implanté en elle. Voici qu'on l'arrachait pour le rejeter dans l'impossible[17].» Et Françoise comprendra plus tard que ses propres maladroites tentatives de revoir Laléande, l'ont rendu, de plus en plus, l'objet idéal de sa passion.[18]

Cette créature sensible et ennuyée, vulnérable au virus mélancolique, présente désormais tous les symptômes de la véritable maladie. Le quatrième chapitre s'ouvre par la description du comportement mélancolique le plus exemplaire: «Françoise se retira davantage chaque jour de toutes les joies»[19]. Elle épuise toutes ses énergies pour alimenter sa douleur secrète, qui est devenue sa raison de vivre. Grâce à ce dévouement exclusif Françoise devient, à sa façon, une artiste: elle crée, littéralement, son sentiment: «Elle maudissait son imagination aussi; elle avait si tendrement nourri son amour que Françoise se demandait parfois si seule aussi son imagination ne l'avait pas enfanté[20].»

Toute création, d'ailleurs, se fonde sur une absence elle réduit, parfois, l'écart entre le désir et la réalité, ou tout simplement elle parle de cet écart, ou bien, encore, elle le recèle. L'ouvrage que Françoise bâtit sur l'absence de Laléande consiste en quelques tableaux à sujet mélancolique.

Sur ce point, mon analyse croise les réflexions de Marie Bonnafé-Villechenoux, qui envisage, entre autres, une analogie entre Proust et Seurat. Cet essai, dont le point de départ est la reconnaissance d'une qualité picturale du récit proustien, nous rappelle que la production d'images de la part d'un patient pendant la cure psychanalytique, est liée à l'émergence des matériaux refoulés, qui sont, à la fois, annoncés et cachés par ces surfaces colorées. Le célèbre «pan de mur jaune» de Vermeer, sur lequel s'affiche le regret de Bergotte mourant, cacherait l'image d'un autre pan de mur: une bande éclairée parmi les ténèbres où s'est projetée l'angoisse enfantine du Narrateur. C'est l'angoisse qui accompagnait son besoin du baiser maternel, dans laquelle le désir irrésistible d'un plaisir interdit se mêlait à la crainte du châtiment. Selon Marie Bonnafé-Villechenoux, la naissance d'une œuvre «picturale» comme la Recherche est amenée par un arrachement originel d'une jouissance: «par une mise à distance […] d'un premier fantasme, dont les "couleurs" restent à jamais inaccessibles, mais dont il est possible de retrouver la jouissance dans le présent grâce à la matière picturale et à l'émotion propre à l'œuvre d'art»[21] . Il est naturel de retrouver dans cette hypothèse le mécanisme déclenché dans notre nouvelle, dont le noyau est la fuite de Françoise devant le désir manifeste de Laléande. C'est à partir de cet arrachement que Françoise construit son amour, en réalisant – sur un plan bidimensionnel – sa vision de la Mélancolie: image écran qui cache mais en même temps évoque l'abyme angoissant qui l'a engendrée. Seul si Françoise projette son désir sur ce voile elle est en mesure de le vivre: «Elle donnait à ce mirage toute la réalité de sa douleur et de sa volupté» [22].

Sa dernière tentative de revoir Laléande ayant échoué, il n'y a plus de péripéties dans la nouvelle: toute action est devenue impossible. La conscience mélancolique trop aiguë – qui regarde son mal de trop près et voit la vanité de tout déplacement – paralyse notre héroïne. Elle voudrait écrire directement à Laléande, mais cette démarche pourrait la déshonorer et lui faire perdre la seule autorité qu'elle croit avoir sur lui: son prestige mondain. Et même si, par hasard, cette tentative imprudente réussissait à produire la rencontre fatale avec Laléande, ce contact pourrait rompre le charme, et alors Françoise aurait perdu sa situation pour rien[23]. Le récit se transforme donc en une série de tableaux silencieux.

En visitant cette véritable galerie, on pourra découvrir une ressemblance surprenante entre Proust et Seurat. Si l'on se tient aux suggestions de Marie Bonnafé-Villechenoux, l'œuvre du grand peintre pointilliste découlerait du même mécanisme qui a engendré l'amour de Françoise: le monde réel échappe à la prise très faible du mélancolique Seurat, qui pourtant arrive à remplacer ce vide par une image, dont la frêle consistance lui rappelle encore que la réalité est en fuite, mais dont la vibration lumineuse lui témoigne que l'art, au moins, a été rejoint[24].

Et voilà donc la production de Françoise. L'héroïne pose dans une série d'autoportraits où elle se montre dans la position traditionnelle des mélancoliques. Le premier est pris à l'intérieur de sa maison de Trouville.

Elle ne se plaisait un peu qu'au milieu de ses domestiques […]. Leur silence respectueux et chagrin lui parlait de M. de Laléande. Elle l'écoutait avec volupté et les faisait servir très lentement le déjeuner […]. Elle voulait garder longtemps dans la bouche ce goût amer et doux de toute cette tristesse autour d'elle à cause de lui. Elle aurait aimé que plus d'êtres encore fussent dominés par lui, se soulageant à sentir ce qui tenait tant de place dans son cœur en prendre un peu autour d'elle, elle aurait voulu avoir à soi des bêtes énergiques qui auraient langui de son mal[25].

Françoise fuit la vie mondaine et préfère rester chez soi, entourée par les gestes silencieux et lents de ses domestiques. Julia Kristeva observe que le ralentissement des mouvements est un des signes typiques du syndrome mélancolique: on dirait donc que tout l'entourage de Françoise a été gagné par sa tristesse pathologique! Elle arrive même à imaginer avoir à ses pieds des bêtes contaminées par son amour malheureux. (On retrouve des animaux languissants dans plusieurs représentations de la mélancolie: les chiens, en particulier, sont considérés comme des sujets mélancoliques fig. 9, 10). Cependant, ce qui frappe dans ce tableau proustien n'est pas seulement l'emploi d'éléments iconographiques traditionnels, mais c'est surtout cette mélancolie atmosphérique. Proust utilise deux fois la locution «autour d'elle»: la tristesse se dégageant de Françoise se répand, se propage, si bien que la figure féminine repliée sur sa peine et l'espace qui l'entoure s'interpénètrent. La scène plonge dans un brouillard mélancolique qui amortit les bruits, ralentit les mouvements, estompe les contours des objets. Elle semble se dérober au regard du spectateur. C'est la sensation que nous donnent certains dessins de Seurat. Dans son étude, le critique Erich Franz remarque dans l'œuvre graphique de cet artiste la présence d'innombrables figures penchées sur une vie intense mais secrète:

Les femmes qui cousent, les personnages assis paisiblement, les figures détournées, dont le visage est toujours absent, n'exposent pas leur existence au spectateur […]. Ce qu'ils disent de leur vie est ce qui se dérobe au regard, […] mais qui deviendra le thème de l'«autre», de la sphère cachée[26].

Je voudrais rapprocher l'autoportrait de Françoise à table du dessin Le dîneur (fig. 11) de 1883-1884. Dans cet ouvrage on peut apprécier l'extraordinaire originalité du graphisme de Seurat où le dessin des lignes disparaît et le clair-obscur, au lieu de suggérer la diversité des formes, est un amalgame poreux qui enveloppe également les êtres, les objets et le décor. Et pourtant – voilà le paradoxe de l'art de Seurat – ce dîneur sans visage, n'est pas du tout évanescent. Il est soutenu – tout comme Françoise – par une énergie qui appartient à son existence recelée. Le spectateur peut seulement deviner que, derrière le geste silencieux par lequel l'homme bouge la cuiller dans son assiette, il y a (qui sait?) une ferveur retenue.

Le décor du deuxième portrait de Françoise est encore un intérieur de Trouville:

De temps en temps, […] elle s'enfermait dans sa chambre, où elle avait fait transporter le piano et se mettait à la [une phrase de Wagner] jouer en fermant les yeux pour mieux le [Laléande] voir […]. S'arrêtant parfois à écouter couler sa peine comme on se penche pour entendre la douce plainte incessante d'une source […], elle se maudissait[27].

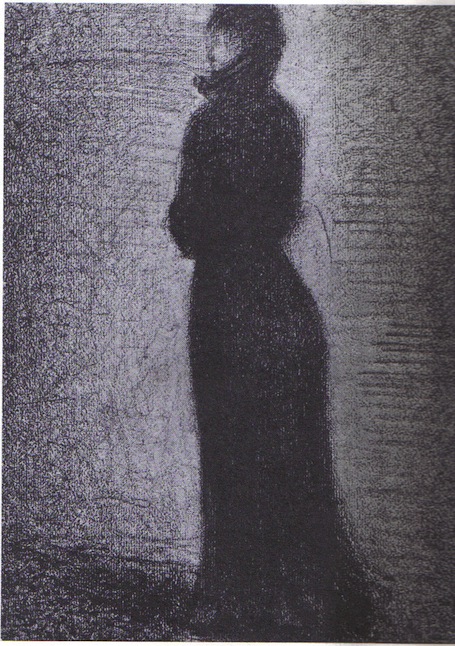

Ici le modèle atteint la pose mélancolique en deux temps: elle la prépare d'abord, et ensuite elle s'y fige. Françoise va dans sa chambre et commence à jouer du Wagner, puis une deuxième mélancolie proustienne nous présente, par le biais d'une comparaison, l'image traditionnelle d'une femme penchée sur un miroir d'eau dans une douloureuse attitude d'autoréflexion.[28] Pourtant Proust ne dit pas que Françoise voit sa souffrance, mais qu'elle l'entend. Ses yeux sont fermés et sa tristesse est la mélodie qui a remplacé, dans un silence soudain, le thème wagnérien. Il s'agit donc d'un autoportrait sans regard, comme presque tous les portraits de Seurat. J'en ai choisi deux où il me semble que la tension entre le flou de la figure humaine et l'intensité de son recueillement rejoint un équilibre miraculeux. Le premier est un portrait de Mme Seurat, mère de l'artiste (fig. 12). La tête est penchée, les lèvres serrées, les yeux invisibles: pourtant, au cœur de cette apparition presque spectrale, près de s'évanouir, se dégage une lumière, dont l'éclat est amorti et répandu par un rideau de brume. On y imagine la chaleur d'une tendresse intime. Le titre du deuxième dessin, La lampe (fig. 13), souligne la perte de centralité de la silhouette humaine représentée, qui n'est qu'une trace imprimée sur un voile foncé. Ce visage, dont on ne voit que le nez et le front – les yeux étant deux tâches sombres – a une inclinaison de tristesse. A sa droite, d'un enchevêtrement touffu de traits noirs émerge la forme claire d'une lampe, réalisée – selon le terme technique – en réserve: en effet elle correspond à la partie de la feuille laissée en blanc. Ce procédé, qui renverse le rapport habituel entre l'objet et le fond, confirme, d'une manière exemplaire, l'hypothèse sur laquelle j'ai construit mon analyse comparative, c'est-à-dire le lien nécessaire entre création et absence. La lampe – qui donne son nom au dessin et qui accueille dans sa lueur une méditation solitaire – est en réalité la seule chose qui n'a pas été dessinée.

Dans le dernier chapitre de la nouvelle, Françoise, en s'éloignant progressivement de notre regard, apparaît désormais seulement dans une série de portraits presque tous en pied: esquisses rapides réalisées dans un intérieur ou en plein air. L'impression de distance est accentuée par un changement de voix narrative. Maintenant c'est un «je» mystérieux – quelqu'un, peut-être, de l'entourage de Françoise – qui nous parle d'elle, comme s'il était devenu impossible pour le lecteur d'avoir accès, directement, à son image souffrante. En effet on passe d'un narrateur omniscient, qui nous conduisait dans la conscience de Françoise, à ce narrateur intérieur au récit qui, même au courant de l'histoire de Françoise, ne peut que la regarder de l'extérieur. Toutefois, il ne s'agit pas que d'une substitution de point de vue: le temps verbal change aussi. Le passé simple est remplacé par le présent.

C'est à Trouville que je viens de retrouver Mme de Breyves, que j'avais connue plus heureuse. Rien ne peut la guérir[29].

Cet incipit du chapitre nous donne l'impression que l'époque où Françoise n'était pas encore malade d'amour, est très éloignée. Et ce n'est pas seulement sa peine passée qui se dilate par ce présent inattendu: même celle à venir apparaît infinie. Il s'agit en effet d'un présent sans futur, éternellement égal à lui-même: non pas le présent instantané, capturé par un peintre impressionniste, mais celui démesuré, immobile – hiératique, a-t-on dit – des images de Seurat[30]. Il y a en effet quelque chose de sacré dans la maladie de Françoise: même l'inconnu qui nous sert d'intermédiaire regarde de loin cette silhouette doucement recourbée, dont l'existence est devenue impénétrable.

Que Mme de Breyves se promène avec un poète ou déjeune chez une archiduchesse, qu'elle quitte Trouville pour la montagne ou pour les champs, qu'elle soit seule et lise, ou cause avec l'ami le mieux aimé, qu'elle monte à cheval ou qu'elle dorme, le nom, l'image de M. de Laléande est sur elle, délicieusement, cruellement, inévitablement, comme le ciel est sur nos têtes. […] Si, se promenant sur la plage ou dans les bois elle laisse un plaisir de contemplation ou de rêverie […] doucement la gagner, lui faire pendant un instant oublier son mal, elle sent subitement dans un grand coup au cœur une blessure douloureuse[31].

Dans ces deux passages on voit se multiplier – sur les fonds les plus variés – la silhouette mélancolique de Françoise, tantôt aux épaules baissées sous le poids d'une pensée écrasante, tantôt aux bras refermés sur la poitrine, pour alléger un brusque élancement. De ces ébauches rapides j'aimerais approcher deux portraits debout de Seurat: le premier est le très célèbre Nœud noir (fig. 14), où la condition mélancolique de la fille est trahie par la position inclinée de sa tête ; le deuxième est La dame en noir (fig. 15), où la femme apparaît drapée – jusqu'au col relevé de son manteau – d'un noir de deuil.

Dans les deux portraits les figures sont détournées, presque de dos, comme si elles étaient tombées devant le regard du spectateur par hasard, et sans s'en apercevoir. Elles se dérobent donc, plus que jamais, à sa prise. Si dans les profils fuyants, réalisés dans les intérieurs domestiques, on percevait une énergie secrète qui, émanant de ces regards sans yeux, se transmettait aux objets environnants, on s'aperçoit maintenant qu'une autre puissance mystérieuse protège ces figures de la disparition. La jeune fille au nœud noir (fig. 14) est auréolée de lumière, comme si elle était une apparition surnaturelle. Et la femme en noir (fig. 15), qui se découpe d'une façon plus nette sur un clair-obscur peu nuancé, a la fermeté majestueuse d'une prêtresse de l'ombre. Il n'est plus possible de fouiller les recoins de ces âmes, il ne nous reste qu'à contempler l'aura qui les entoure: aura irradiant du geste sacrificiel du mélancolique, qui immole sa propre vie sur l'autel d'un dieu absent. C'est justement ce halo lumineux qui entraîne la beauté singulière, inimitable de toute création mélancolique, où la fragilité du désir humain s'est sublimée en tristesse impérissable[32].

Pourtant, dans notre long parcours, on a apparemment oublié le milieu maritime d'où notre hypothèse était partie. En réalité la mer est l'arrière-plan implicite de toutes les postures mélancoliques de Françoise, l'image fondamentale par laquelle elle se représente son état d'âme. Après la dernière tentative de rencontrer Laléande, elle décrit en termes marins le nouveau stade, définitif, atteint par sa maladie amoureuse:

Plus une voile d'espoir n'apparaîtrait au ras de cette mer de chagrin qui s'élargissait à l'infini, après l'horizon de laquelle il semblait qu'il n'y eût plus rien[33].

Ensuite Françoise part pour Trouville: tout comme dans l'histoire d'Ariane ou du Cyclope, c'est au bord de la mer que le tendre bourgeon mélancolique trouve un terrain fertile pour s'épanouir. Françoise écoute son cœur gémir

sur la mer dont la mélancolie et celle qu'elle avait de ne point le voir étaient maintenant sœurs: elle maudissait cet inexprimable sentiment du mystère des choses où notre esprit s'abîme dans un rayonnement de beauté, comme le soleil couchant sur la mer, pour avoir approfondi son amour, l'avoir immatérialisé, élargi, infinisé[34].

Cette mer qui hante l'imaginaire de Françoise est à peine plus qu'une ligne d'horizon estompée, une ouverture illimitée vers le néant, une étendue de lumière, silencieuse, immobile, impalpable. Elle est comme l'atmosphère générale de son cœur, qui imprègne chaque sentiment. Elle n'est qu'un fond qui pourtant, comme il arrive dans l'art de Seurat, prête sa substance à toutes les images qui y sont appliquées. La mer est la feuille blanche de papier rugueux qui peut – on l'a bien vu – devenir forme.

Cette mer sans couleur qui environne Françoise est éclairée par la lumière intense mais déclinante d'un éternel couchant. Si on voulait en retrouver un équivalent chez Seurat, on pourrait bien choisir ce tableau: Honfleur, un soir, embouchure de la Seine (fig. 16). Pas une voile à l'horizon, pas un baigneur sur la plage. L'instant où le soleil plonge dans l'eau, en étendant sur sa surface un vernis éclatant, tandis que le ciel et la terre ont déjà pris une teinte brune, cet instant, différent de celui saisi dans les marines impressionnistes, semble avoir été fixé et suspendu dans une dimension quasi abstraite, où le temps s'est arrêté.

C'est dans cet espace soustrait au devenir que vit Françoise, séparée d'un monde qui lui apparaît inconsistant, tandis que le fantasme de Laléande a pour elle la présence d'un souci quotidien:

Cette femme […] n'a plus de tendresse, de pensée, d'attention, que pour le souvenir de cet intrus devant qui tout s'efface comme si lui seul avait la réalité d'une personne et si les personnes présentes étaient vaines comme des souvenirs et comme des ombres[35].

Mais qui est, au fond, ce Laléande qui obsède l'âme de Françoise?

Lui, savait-elle ce que c'était? sinon qu'il en émanait pour elle de tels frissons de désolation ou de béatitude que tout le reste de sa vie et des choses ne comptait plus[36].

M. de Laléande ne possède en lui-même aucune qualité spéciale et pour cela, il est, paradoxalement, irremplaçable. Laléande est un nom magique, une formule sans signification, prononcée pour exorciser une peur soudainement surgie. L'homme aimé par Françoise – que Proust décrit avec insistance comme un être terne dans l'aspect et dans la personnalité – est un pur catalyseur d'émotions, qui pourtant empêche à la créature mélancolique de sombrer dans son mal de vivre. Mais ce n'est pas tout.

Au début de cette analyse, on a reconnu la fonction protectrice des images dans le monde psychique. Françoise a besoin de voiler son angoisse: au nom ensorcelant de Laléande elle doit donc associer une image écran, qui sera forcément peu détaillée et sans signes distinctifs:

Une grande photographie de Biarritz est un des seuls ornements de sa chambre. Elle prête à l'un des promeneurs qu'on y voit sans le distinguer les traits de M. de Laléande[37].

Cependant, si frêle et indécise, si peu nourrie de réalité, cette image est toujours à près de disparaître:

Parfois l'image de celui qu'elle a vu seulement deux ou trois fois et pendant quelques instants […] se trouble devant les yeux fatigués de sa mémoire[38].

L'idée de pouvoir la perdre affole Françoise, mais non parce qu'elle redoute de rester sans la compagnie de son amour douloureux. Au contraire, ce qui l'effraye est que – l'image disparue – survive en elle «le sentiment d'un malaise et d'une souffrance de rêve, dont elle ne saurait plus l'objet qui les cause»[39]. Elle a peur de se précipiter dans le gouffre d'une douleur indistincte: ce regret désespéré d'une Chose sans forme et sans nom.

Ainsi Françoise s'attache à cette image très faible et toutefois capable de la soutenir. Elle imagine que Laléande va la voir à Trouville et qu'il lui parle «avec cette voix blanche du rêve qui nous défend de croire tout en même temps qu'il nous force à écouter»[40]. Voilà une description exemplaire de la dimension où vit la protagoniste de la nouvelle: une zone frontière entre la réalité et le rêve, entre la présence et la disparition. C'est la zone de Seurat. Un dessin extraordinaire nous semble pouvoir illustrer la condition de Françoise, suspendue entre deux mondes destinés à ne jamais coïncider, tout comme – dit Proust – l'ombre et le corps qui la projette. Il s'agit du dessin Au crépuscule (fig. 17), réalisé vers 1884. Le caractère énigmatique de cette œuvre dérive, avant tout, de la consistance différente des deux personnages rapprochés. L'homme et la femme semblent bouger dans deux univers parallèles, différemment éclairés: lui est d'un noir compact qui se détache sur un fond presque blanc ; elle, en revanche, a un modelé beaucoup plus raréfié et semble à peine émergée d'un clair-obscur épais. Mais ce qui rend encore plus mystérieuse cette étrange promenade sous une pluie crépusculaire est le fait que le spectateur n'est pas en mesure d'établir lequel, entre les deux, est l'univers réel: parce que – comme on l'a vu chez Françoise – un fantasme amoureux est pour le mélancolique plus net et présent d'un être en chair et en os, plus vrai que sa propre personne.

Je voudrais montrer deux paysages aquatiques de Seurat, l'un fluvial, l'autre maritime, qui ont l'aspect de mirages. Dans le premier, Le Pont de Courbevoie (fig. 18), le jeu des reflets, qui prolonge toutes les lignes verticales, déréalise la scène, qui semble immobilisée par un sortilège, dans lequel sont pris même les trois personnages: les deux plus proches de nous sont des silhouettes géométriques, parfaitement parallèles aux mâts, tandis que le pêcheur en arrière-plan, malgré ses formes plus souples, semble une statue. Dans le deuxième tableau (Le Crotoy, matin, fig. 19) le paysage et les figures minuscules qui l'habitent (parmi lesquelles, qui sait, M. de Laléande…) se dématérialisent par un excès de lumière, comme dans une photo surexposée. Le soleil du matin n'a pas ici la violence éblouissante de certains tableaux de Monet ou de Turner, qui justement à cause de cet aveuglement, présentent des larges zones d'obscurité. Dans cette marine de Seurat la lumière, très claire, se pose comme un voile sur toute la vue, qui en résulte en même temps éclatante et fragile, comme si elle était regardée par quelqu'un qui est en train de perdre ses forces: quelqu'un comme Françoise, dont l'énergie vitale a été consumée par la mélancolie.

Un des termes les plus utilisés dans cette étude sur la mélancolie – c'est-à-dire, littéralement, sur la bile noire – est le terme «lumière». C'est un oxymore qui trouve chez Seurat un harmonieux équilibre.

Félix Fénéon a toujours mis en évidence l'admirable luminosité de ses toiles, tout en remarquant leur caractère mélancolique. Les marines réalisées à Grand-camp sont, à son avis, «moroses et […] emplies d'air»[41], tandis que celles de Honfleur «s'épandent calmes et mélancoliques, et jusque vers de lointaines chutes du ciel, monotonement, clapotent. […] Une peinture […] austère, de saveur amère, salée»[42]. Un autre critique proche de Seurat, John Rewald, raconte le lien profond entre la lumière marine et les dernières années de la vie de Seurat: «En 1890, c'est encore la mer qui attire Seurat pendant les mois d'été. Une fois de plus les quais ensoleillés, les phares isolés, les bateaux aux voiles claires appellent à eux celui qui sait traduire si merveilleusement leur majestueuse solitude»[43].

Pour résoudre l'énigme de cette coexistence de la lumière avec l'humeur mélancolique, il faut remonter à la source d'où découle la luminosité des œuvres de Seurat. Comme pour les impressionnistes, elle est le produit du mélange optique: les couleurs, isolées sur la toile, se recomposent sur la rétine du spectateur. Et cette recomposition engendre une lumière beaucoup plus forte que celle obtenue par le mélange matériel des pigments.[44] Cependant, soutient Fénéon, si pour Monet et son groupe la technique de décomposition n'excluait pas une certaine liberté, une confiance dans les «hasards heureux de la brosse»[45], dans les œuvres de Seurat la vibration lumineuse des couleurs décomposées est le résultat d'un acte conscient et rigoureusement scientifique. Or ce contrôle sur le processus créatif, qui demande donc – après l'étude de la nature en plein air – un lent travail d'atelier, est l'élément qui marque la plus grande distance entre Seurat et ses devanciers. Son but n'est pas de capturer sur la toile une apparence fugitive, mais de «synthétiser le paysage dans un aspect définitif qui en perpétue la sensation»[46]. Voilà donc comment la lumière se retrouve en compagnie des caractères principaux du tempérament mélancolique. Engendrée par une conscience presque obsessionnelle, par une distance d'avec la réalité contingente qui frise l'abstraction, la lumière post-impressionniste a échappé au cours du temps pour se faire éternelle.

Dans un des passages les plus intéressants de la nouvelle, Françoise s'abandonne à une longue série d'auto malédictions, en se considérant comme l'unique artisane de sa peine amoureuse. La plus importante à nos yeux est celle qu'elle adresse «à sa pensée sous ses plus divines espèces», parce qu'elle nous semble viser un objet qui concerne le talent artistique.

Elle maudissait enfin sa pensée sous ses plus divines espèces, le don suprême qu'elle avait reçu et à qui l'on a […] donné tous les noms, - intuition du poète, extase du croyant, sentiment profond de la nature et de la musique, - qui avait mis devant son amour des sommets, des horizons infinis, les avait laissés baigner dans la surnaturelle lumière de son charme et avait en échange prêté à son amour un peu du sien, qui avait intéressé à cet amour, solidarisé avec lui et confondu toute sa plus haute et sa plus intime vie intérieure, avait consacré à lui, comme le trésor d'une église à la Madone, tous les plus précieux joyaux de son cœur[47].

Françoise maudit sa capacité de superposer à la réalité des nouvelles formes (sommets, horizons infinis) et de les tremper dans une lumière qui n'appartient pas à la nature, mais est le scintillement de son propre sentiment. Splendeur qui, à son tour, n'est jamais ravivée par le feu d'une présence réelle – celle de Laléande – mais seulement par le lustre artificiel de ces bijoux d'intelligence et d'émotion dont Françoise régale son aimé.

A certains détracteurs du néo-impressionnisme, qui comparaient ses productions à des tapisseries, Fénéon répondait: «un recul de deux pas, – et toutes ces versicolores gouttes se fondent en ondulantes masses lumineuses; la facture, on peut dire, s'évanouit: l'œil n'est plus sollicité que par ce qui est essentiellement la peinture»[48]. La Grande Jatte (fig. 20), à sa première exposition en 1886, provoqua chez les visiteurs un certain malaise (qui aboutit, dans certains cas, à un rire moqueur). Le fait est qu'un tableau de si grandes dimensions avait été placé dans une salle trop petite pour lui permettre d'être contemplé à distance et donc de dégager son fluide étincelant.

Il faut donc reculer de deux pas afin que l'ennui d'un dimanche après-midi, la solitude d'une plage au coucher du soleil, le chagrin d'une femme en deuil, émettent des rayons de lumière. La beauté de l'art se produit, selon Seurat, par l'éloignement de la sensation, par le relâchement du contact. La dernière des malédictions de Françoise est destinée à

cet inexprimable sentiment du mystère des choses où notre esprit s'abîme dans un rayonnement de beauté […] pour avoir approfondi son amour, l'avoir immatérialisé, élargi, infinisé[49]

Le mystère des choses est justement leur nature fuyante, qui oblige le désir mélancolique à combler le vide, en s'élargissant, en se raréfiant jusqu'à se dissoudre en grains de poussières. Mais si cette création du désir perd de netteté – dit Proust – elle n'en est pas moins reluisante: au contraire elle aveugle par l'éclat de sa lame: «[…] comme l'a dit Baudelaire […] il n'est de pointe plus acérée que celle de l'infini»[50].

On comprend, finalement, le secret des yeux de Laléande, qui dans l'esprit de Françoise sont toujours brillants, même quand les traits de son visage s'effacent dans le brouillard du souvenir, même quand sa figure est chancelante et imprécise. «Elle aperçoit l'indécise image de son invisible et présent vainqueur qui, les yeux brillants […] s'enfuit»[51]. Ces yeux resplendissent de la lumière de l'art, alors que la réalité s'éloigne, de plus en plus.

Pages associées: Comparatisme : l'exemple de Proust, Visages étrangers de Proust, Peinture.

Illustrations:

1 et 9 A. Durer, Melencolia I, 1514.

2 E. Munch, Mélancolie, 1892.

3 C. Monet, Impression. Soleil levant, 1872.

4 W. Turner, Coucher de soleil avec monstres marins, 1845.

5 G. Seurat, Port-en-Bessin, les grues et la percée, 1888.

6 G. Seurat, Le Bec du Hoc, Grandcamp, 1885.

7 G. Seurat, La Grève du Bas-Butin, Honfleur, 1886.

8 G. Seurat, Femme lisant, vers 1883.jpg

10 D. Fetti, Mélancolie, 1618.

11 G. Seurat, Le Dîneur, vers 1883-1884.

12 G. Seurat, Mme Seurat, mère, vers 1883.

13 G. Seurat, La lampe, vers 1883.

14 G. Seurat, Le noeud noir, vers 1882.

15 G. Seurat, La dame en noir, vers 1882-1883.

16 G. Seurat, Honfleur, un soir, embouchure de la Seine, 1886.

17 G. Seurat, Au crépuscule, vers 1883-1884.

18 G. Seurat, Le Pont de Courbevoie, 1886-1887.

19 G. Seurat, Le Crotoy, matin, 1889.

20 G. Seurat, Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, 1884-1885.

[1] Cf. le bel essai d'Isabelle Zuber, Tableaux littéraires: les marines dans l'œuvre de Marcel Proust, Berne, Peter Lang, 1998.

[2] M. Butor, Les œuvres d'art imaginaires chez Proust in Répertoire II, Paris, Éditions de Minuit, 1964.

[3] A savoir Seurat, Signac, Cros, Luce, Pissarro.

[4] P. Signac, D'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme, Paris, Éditions de La Revue blanche, 1899, p.57-58.

[5] Y. Ishaghpour écrit: «Chez Seurat […] il reste le vide, le silence, l'absence, le calme, surtout, d'un “après”» (Y. Ishaghpour, Seurat. La pureté de l'élément spectral, Caen, Paris, L'Echoppe, 1992, s.p.).

[6] «Françoise, depuis la mort de son mari […] ne faisait presque rien sans Geneviève et aimait à lui faire plaisir» (M. Proust, Mélancolique villégiature de Mme de Breyves in Jean Santeuil précédé de Les Plaisirs et les jours, édition établie par Pierre Clarac avec la collaboration d'Yves Sandre, Paris, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1971, p.66).

[7] Ibid., p.67.

[8] Cf. ibidem.

[9] Ibid., p.67-68.

[10] Ibid., p.68.

[11] Ibidem.

[12] Ibidem.

[13] Ibidem.

[14] J. Kristeva, Soleil noir. Dépression et mélancolie, Paris, Gallimard, 1987.

[15] M. Proust, op.cit., p.69.

[16] Ibid., p.68-69.

[17] Ibid., p.71.

[18] “Elle maudissait sa finesse aussi, qui avait si habilement, si bien et si mal arrangé tant de romans pour le revoir que leur décevante impossibilité l'avait peut-être attachée davantage encore à leur héros” (Ibid., p.74-75).

[19] Ibid., p.71.

[20] Ibid., p.74.

[21] Marie Bonnafé-Villechenoux, «Proust, l'image pariétale: les petits pans de murs jaunes et le souvenir d'enfance», in A. Bauduin et F. Coblence (éd.), Marcel Proust visiteur des psychanalystes, Paris, PUF, 1999, p.180.

[22] M. Proust, op.cit., p.74.

[23] Françoise est devenue comme ce bateau peint par Baudelaire dans un de ses nombreux emblèmes du spleen, «Un navire pris dans le pôle, / Comme en un piège de cristal, / Cherchant par quel détroit fatal / Il est tombé dans cette geôle» («L'Irrémédiable», v. 25-28).

[24] «[L'œuvre de Seurat] exprime […] le dessein profond du peintre: devenir le maître de la lumière pour ne pas vivre durement la perte de l'objet» (M. Bonnafé-Villechenoux, op.cit., p.187).

[25] M. Proust, op.cit., p.73.

[26] E. Franz, «La proximité dérobée» in E. Franz, B. Growe, Georges Seurat. Dessins, Paris, Hermann, 1984, p.57.

[27] M. Proust, op.cit., p.74.

[28] Cf. R. Klibansky, E. Panofsky and F. Saxl, Saturne et la mélancolie: études historiques et philosophiques: nature, religion, médecine et art , Paris, Gallimard, 1990, et aussi J. Starobinski, La Mélancolie au miroir, Paris, Julliard, 1989.

[29] M. Proust, op.cit., p.76.

[30] Selon Ishaghpour (op.cit.), la lumière sacrée des mosaïques byzantines aurait inspiré les tableaux de Seurat. Gustave Kahn, ami du peintre, écrit: «Ses dilections pour les œuvres d'art antérieures allaient aux hiératiques, tels que les égyptiens et les primitifs» (G. Kahn, «Seurat», L'Art moderne, 5 avril 1891).

[31] M. Proust, op.cit., p.77-79.

[32] Selon le critique Ishaghpour (op.cit.) Seurat aurait redonné à ses œuvres cette aura – que l'art a perdu, selon Benjamin, à l'époque de sa reproductibilité technique – en plongeant ses sujets médiocres, tirés d'une prosaïque vie moderne, dans une distance rédemptrice.

[33] M. Proust, op.cit., p.72.

[34] Ibid., p.75.

[35] Ibid., p.77.

[36] Ibid., p.76.

[37] Ibid., p.77.

[38] Ibid., p.77-78.

[39] Ibid., p.78.

[40] Ibidem.

[41] Felix Fénéon, «L'impressionnisme» [L'émancipation sociale, 3 et 16 avril 1887] in Au-delà de l'impressionnisme, textes réunis et présentés par Françoise Cachin, Paris, Hermann, 1966, p.71.

[42] Id., «Correspondance particulière de l'Art moderne, l'impressionnisme aux Tuileries» [L'art moderne, 19 septembre 1886] in Au-delà de l'impressionnisme, op.cit., p.77.

[43] J. Rewald, Seurat, Paris, Flammarion, 1990, p.199.

[44] Fénéon définissait comme de «ténébreuses sauces» les mélanges qui s'élaborent sur la palette! (Cf. F. Fénéon, «La VIIIe exposition impressionniste» [La vogue, 7 et 15 juin 1886] in Au-delà de l'impressionnisme, op.cit., p.64).

[45] Id., «Correspondance particulière…», ibid., p.74.

[46] Id., «Le néo-impressionnisme» [L'art moderne, 1er mai 1887], in Au-delà de l'impressionnisme, ibid., p.92.

[47] M. Proust, op.cit., p.75.

[48] F. Fénéon, “Le néo-impressionnisme”, op.cit., p.93.

[49] M. Proust, op.cit., p.75.

[50] Ibidem.

[51] Ibid., p.79.