Quelqu'un regarde un tableau. II aime tellement ce tableau qu'il voudrait, Dieu sait pourquoi, ne plus le contempler seulement, mais se trouver à l’intérieur de la scène, comme un personnage, comme un livre posé sur une table. Il n'y parvient pas. Alors il se met à regarder tous les autres tableaux de ce peintre, un par un, dans les musées - et le même phénomène se produit. Le peintre s'appelle Edward Hopper. Il a représenté des rues désertes, des femmes dans une chambre d'hôtel, des bureaux, des gares ou pas un train ne passe. L'homme qui regarde comprend qu'il ne pourra jamais habiter chacune de ces images, qu'elles sont là et qu'elles lui échappent. Il décide donc de vivre à côté d'elles avec des mots, des mots qui, peu à peu, se transforment en une histoire, celle du peintre peut-être, la sienne aussi, bien que l'Amérique lui soit presque étrangère. À la fin, il lui semble avoir vécu tout cela, et lorsque le soleil, un après-midi d'été, traverse une pièce vide, il devine que le peintre va mourir et qu'il lui faut, tel Bartleby le copiste, écrire, lui, la dernière phrase du livre, poser la plume et s'effacer.

Soleil dans une pièce vide est un voyage unique dans la peinture d’Edward Hopper. Un voyage à la fois étrange et familier, tant les tableaux du peintre américain ont imprégné la culture populaire, dont les images fortes font aujourd’hui partie d’un patrimoine commun. Claude Esteban opère avec cette succession de courtes scènes une approche à rebours du regard critique, on pourrait au contraire dire qu’elle ressemble – à sa façon – à l’approche des objectivistes américains : il s’agit plus de décrire que d’imaginer, ou plus précisément d’imaginer par la description. Il s’agit d’être attentif à un détail, un vêtement, une atmosphère, une expression, une lumière, aux contours des êtres – et d’atteindre ainsi l’intériorité par le contour. En approches successives, délicates, comme des touches de peinture, mais par les mots.

On se promène dans cette cinquantaine de tableaux parmi les plus célèbres de Hopper en revisitant la mythologie américaine du XXe siècle, des polars de Dashiell Hammett aux vedettes hollywoodiennes des années 1950, on passe du sud rural aux lumières de Broadway, avec cet homme et cette femme accoudés en oiseaux de nuits au comptoir d’un café, ce couple qui s’explique sous la lampe blafarde d’une terrasse en bois, ces deux femmes qui partagent un chop suey au restaurant, ou la lumière du soleil qui vient traverser une pièce vide.

Le paradoxe de ce livre est que les images suffisent, et que c’est précisément parce qu’elles suffisent qu’elles possèdent la charge suffisante d’émotion, de suggestion, de réalité, pour passer dans les mots, pour devenir avec les mots ce que la peinture fait d’elles : des histoires. Esteban fait vivre ces personnages, il révèle ce qu’il se passe au moment de la toile, met à jour ce qui précède et ce qui va suivre, dans la saisie de l’instant. Il trouve des gestes, des habitudes, des émotions à ces hommes et femmes.Tout, le décor, les vêtements, les objets, participe d’une attention aux êtres qui vient souligner avec une grande prévenance leur solitude. En leur donnant des mots, il leur donne une épaisseur, une vie insoupçonnée. Il soulève simplement le voile d’évocation des images pour révéler tout leur drame, toute l’énigme de leur présence. Soleil dans une pièce vide nous restitue le mystère des êtres, nous y donne accès sans pourtant jamais le révéler tout à fait, dans un jeu merveilleux d’ombre et de lumière.

Feuilleter quelques pages sur le site de l'éditeur…

—

On peut lire sur Diacritik.com un billet de Christian Rosset sur cette réédition :

"Soleil dans une pièce vide de Claude Esteban (fondateur en 1973 de la revue Argile chez Maeght ; puis en 1983 de la collection « Poésie / Flammarion », dont il fut directeur pendant une dizaine d’années, avant de céder la main à Yves di Manno) avait obtenu en 1991 le Prix France Culture pour sa toute première édition chez Flammarion. Réédité en 2003 chez Farrago / Léo Scheer, il l’est de nouveau aux Éditions Unes.

Claude Esteban : « Quelqu’un regarde un tableau. II aime tellement ce tableau qu’il voudrait, Dieu sait pourquoi, ne plus le contempler seulement, mais se trouver à l’intérieur de la scène, comme un personnage, comme un livre posé sur une table. Il n’y parvient pas. Alors il se met à regarder tous les autres tableaux de ce peintre, un par un, dans les musées – et le même phénomène se produit. Le peintre s’appelle Edward Hopper. Il a représenté des rues désertes, des femmes dans une chambre d’hôtel, des bureaux, des gares ou pas un train ne passe. L’homme qui regarde comprend qu’il ne pourra jamais habiter chacune de ces images, qu’elles sont là et qu’elles lui échappent. Il décide donc de vivre à côté d’elles avec des mots, des mots qui, peu à peu, se transforment en une histoire, celle du peintre peut-être, la sienne aussi, bien que l’Amérique lui soit presque étrangère. À la fin, il lui semble avoir vécu tout cela, et lorsque le soleil, un après-midi d’été, traverse une pièce vide, il devine que le peintre va mourir et qu’il lui faut, tel Bartleby le copiste, écrire, lui, la dernière phrase du livre, poser la plume et s’effacer. » Projet exemplaire, nous donnant à l’arrivée un livre d’une grande beauté littéraire, que l’on peut traverser aussi bien en parfaite connaissance des tableaux de Hopper qui y sont « décrits » (même si on devrait plutôt dire : « rêvés », « habités », « pensés ») qu’en recouvrant d’oubli certaines toiles les plus connues, afin de pouvoir se concentrer au plus près de ce que l’écriture fait surgir par ses propres moyens : manière de rivaliser d’attention avec le poète.

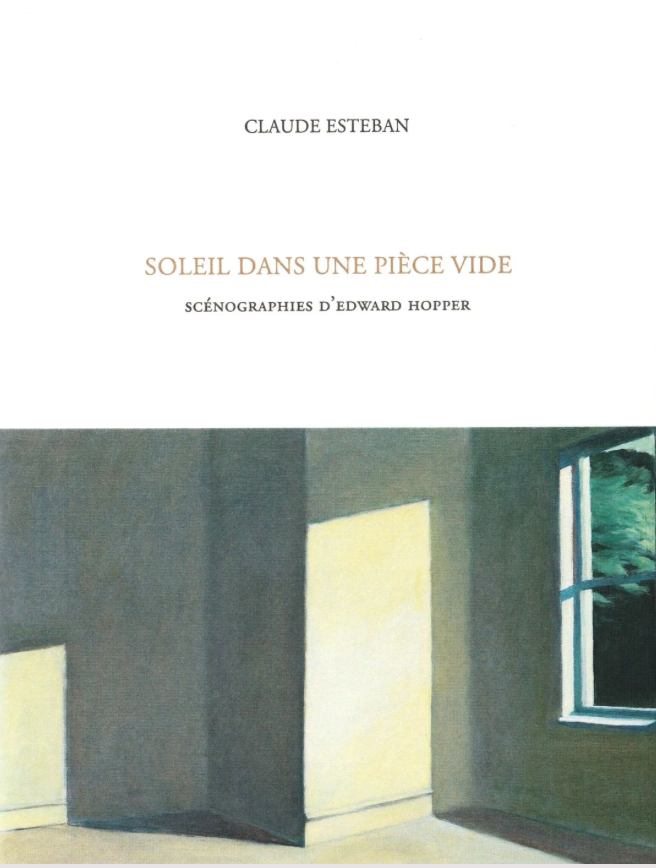

Mais comme il est nécessaire de faire passer, sinon un montage, disons un fragment de cette suite de 47 « scénographies » (intitulé générique offert en couverture) d’Edward Hooper, correspondant à 47 peintures élaborées entre 1921 et 1963, il nous faut prendre une décision difficile – chacune, se déployant entre deux et cinq pages, pouvant revendiquer d’être choisie en priorité. Mais comme Sun in an Empty Room (1963) apporte aussi bien le titre de l’ouvrage que l’image en bandeau sur la couverture, nous sommes conduits naturellement à en reprendre ne serait-ce que la toute fin (qui est aussi celle du livre) : « Et ici, une chambre est vide, en effet, comme nue dans la lumière qui pénètre de biais par la fenêtre. Elle n’est pas seulement vide, elle est désertée. […] On peut imaginer que quelqu’un a vécu là qui s’intéressait à la peinture, qui était peut-être le peintre lui-même, et qu’il aimait cette maison, qu’il regardait le reflet du soleil tourner, très lentement, dans la pièce, avant de peindre tout cela sur une toile. On peut imaginer beaucoup de scènes, et même les plus étranges, les plus opposées à cette douceur. […] L’homme est peut-être mort. L’homme a vécu longtemps, obstinément, dans le dedans de sa pensée, comme à l’écart du monde. Il croyait que la maison pouvait le protéger, le défendre contre les démons de la finitude. […] Il savait que la maison, celle qu’il avait fait bâtir près de la mer, parmi les arbres, deviendrait vide un jour. Il le savait. Mais il pensait aussi que la maison se souviendrait, peut-être. Qu’elle garderait son odeur à lui, quelque chose de sa substance, avant que d’autres effacent tout et ne connaissent même plus son nom. […] » Magistral, non ? Une rencontre au sommet… Soleil dans une pièce vide provisoirement refermé, on recommence sans trop attendre à partir l’incipit de Jeune fille à sa machine à coudre (1921) : « Le mur de la chambre est rouge, ou plus exactement d’’une teinte vermillon comme passée, qui tire sur l’orange."