La linguistique "fonctionnelle" cent ans après la fondation du Cercle linguistique de Prague (Sofia, Bulgarie)

Appel à communications

Colloque international de linguistique, Sofia, 19-21 novembre 2026

In honorem

L’année 2026 marque le 100e anniversaire de la fondation du Cercle linguistique de Prague, dont les travaux, les théories et les concepts ont laissé une empreinte profonde sur toute la linguistique moderne. À cette occasion, le Département d’études romanes de l’Université de Sofia « Saint Clément d’Ohrid », en partenariat avec l’Université Masaryk (Brno), organise un colloque international consacré à l’histoire de cette organisation informelle de chercheurs, mais aussi à la notion pragoise de fonction et à ses implications pour les théories linguistiques d’obédience fonctionnelle.

Propositions de communication et langues du colloque

Le colloque est organisé sur le principe d’un appel à communications, dont les réponses sont attendues avant le 15 avril 2026 aux adresses suivantes : clp2026sofia@yahoo.com et iburov@uni-sofia.bg. Les propositions de communication, contenant un titre, un résumé d’environ 500 mots et une bibliographie sélective (une quinzaine de références au maximum), feront l’objet d’une évaluation de la part d’un comité scientifique. Le résumé doit établir le lien avec le thème du colloque, présenter les objectifs visés, l’approche théorique et la méthodologie adoptées, orienter vers les hypothèses de travail et/ou les résultats attendus. Les auteurs seront informés de l’acceptation de leurs propositions de communication le 1er juin 2026 au plus tard.

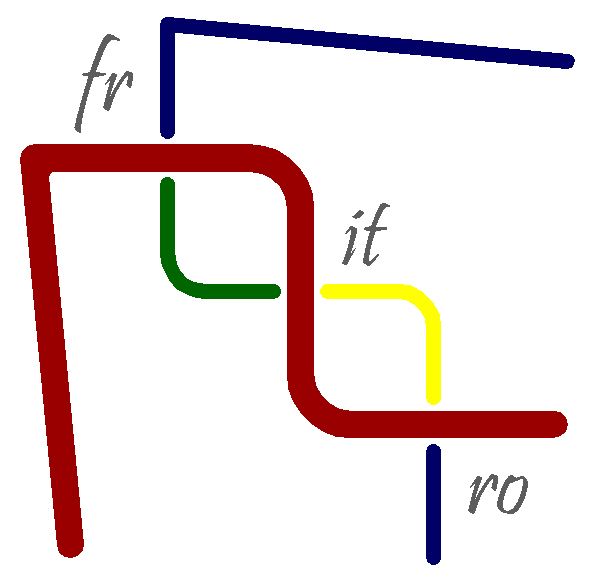

Dans le respect de la tradition instaurée par les Pragois de rédiger leurs textes fondateurs et programmatiques en français (cf. notamment les Thèses de 1929 et le Projet d’une terminologie phonologique standardisée de 1931) et de donner un nom français à leur tribune officielle, les Travaux du CLP, la langue principale du colloque sera le français. Seront acceptées toutefois des propositions de communications présentées également en italien, en roumain (langues enseignées dans le Département d’études romanes de l’Université de Sofia) et en anglais.

Les communications auront une durée de 20 minutes et seront suivies de 10 minutes de discussion. Les conférences plénières auront une durée de 45 minutes et seront suivies de 15 minutes de discussion.

Argumentaire

La linguistique ‘fonctionnelle’ cent ans après la fondation du Cercle linguistique de Prague

Admirant le modèle du Cercle linguistique de Moscou (CLM) avec ses activités, Vilém Mathesius (1882-1945), linguiste et historien de la littérature, prend l’initiative, dès 1925, de fonder à Prague, conjointement avec Bohumil Trnka (1895-1984), Roman Jakobson (1896-1982) et Serge Karcevski (1884-1955), un groupe analogue d’échange d’idées en matière de linguistique et de littérature. Réuni, le 6 octobre 1926, pour sa première séance (Mathesius 1966 [1936] : 139-140, Battistella 2022 : 221-222), celui-ci se voit rapidement rejoindre, à travers différentes formes de participation ou de collaboration, par linguistes, littéraires et philosophes tchèques et étrangers, parmi lesquels la figure la plus importante pour le développement futur du groupe est certainement celle de Nikolaï Troubetzkoy (1890-1938). La théorisation de nouveaux termes et concepts, sa méthodologie rigoureuse et son approche inédite de la langue feront du Cercle linguistique de Prague (CLP), pendant plus d’une décennie, le foyer d’une véritable révolution en linguistique, qui finira par imposer celle-ci comme une discipline pionnière et un modèle à suivre pour les sciences humaines. D’autres associations formelles ou informelles de linguistes vont se constituer par la suite, en se réclamant d’une filiation avec le CLP, comme la Société Genevoise de Linguistique (fondée en 1940) (Sechehaye 1941 : 175-176), en contestant l’approche pragoise, comme le Cercle linguistique de Copenhague (fondé en 1931), ou en suivant simplement la ‘mode’ des ‘cercles’ européens, tout en imitant le fonctionnement de sociétés savantes plus anciennes, comme le Cercle linguistique de New York (fondé en 1943), qui continue les activités suspendues sous l’Occupation de la Société de linguistique de Paris (fondée en 1864) (Testenoire 2023). Toujours est-il qu’aucune autre école de pensée n’aura jamais un impact comparable à celui du CLP sur la théorie linguistique moderne et le colloque prévu du 19 au 21 novembre 2026 à l’Université de Sofia « Saint Clément d’Ohrid » se propose de lui rendre hommage, notamment en ce qui concerne l’établissement du paradigme structuraliste.

Vachek (1966 : 6-7) rappelle que l’approche pragoise se réclame non seulement de l’épithète structuraliste (insistant sur la nécessité d’aborder les faits de langue dans leur interdépendance mutuelle), mais aussi de l’épithète fonctionnaliste (étant donné que chaque élément de la langue est censé accomplir une certaine fonction). Les Thèses de Prague, élaborées et présentées à l’occasion du Ier Congrès international des slavistes, organisé en octobre 1929 dans la capitale tchécoslovaque, promeuvent effectivement déjà une « [c]onception de la langue comme système fonctionnel » (CLP 1929 : 7). Parmi les nombreux concepts importants introduits par le CLP, les organisateurs du présent colloque ont choisi en effet de rendre hommage surtout à celui de fonction, en déroulant un fil rouge qui parcourt quatre de ses cinq sections thématiques. Certes, l’importance de cette notion pour la linguistique moderne ne saura être mise en valeur par la seule étude de son acception pragoise, intimement liée aux recherches sur les diverses fonctions de la langue et de ses éléments, raison pour laquelle nous invitons à étudier ses développements structuralistes, post-structuralistes et modernes qui lui réservent une place centrale ou qui se réclament d’une approche fonctionnelle. Toutes les approches, si diverses soient-elles, qui défendent une conception de la langue comme système de communication dont la structure ou l’évolution sont déterminées par ses fonctions (communicative, expressive ou autre), qui expliquent les structures ou les processus linguistiques par des principes fonctionnels ayant une validité en dehors du langage, qui analysent le fonctionnement de la langue à travers les interactions entre ses locuteurs ou avec son environnement écologique ou socio-culturel, ou qui contestent les théories fonctionnelles dans un cadre formel ou génératif, seront les bienvenues.

Sections thématiques

1. Histoire du CLP et études épistémologiques de ses thèses et concepts

Cette section thématique invite à l’étude historiographique des idées du CLP et de ses membres individuels, à la recherche de ses précurseurs ou continuateurs, à l’analyse des rapports de filiation ou de contestation avec les autres théories structurales (européennes ou étatsuniennes) de la première moitié du XXe siècle, ou à l’élucidation des liens de la théorie pragoise avec les autres sciences humaines.

Forte de sa position géographique centrale en Europe et animée d’un climat scientifique particulièrement propice dans les années 1920-1930, la ville de Prague a stimulé la rencontre de courants linguistiques venus de l’est et de l’ouest avec une tradition tchèque qui, en les personnes de Tomáš Masaryk (1850-1937) et Vilém Mathesius, avait souligné, bien avant la fondation du CLP, l’importance d’une description synchronique et fonctionnelle de la langue (Jakobson 1973 : 313, Fischer-Jørgensen 1975 : 19). Tout en affichant une certaine continuité d’idées à la fois avec Ferdinand de Saussure (1857-1913) et l’École de Kazan, les Pragois ont toujours été attentifs à marquer leurs distances par rapport à ces deux sources d’inspiration (Troubetzkoy 1949 [1939] : 4, Jakobson 1973 : 252-253, Jakobson 1976 : 55) et à souligner l’importance de l’apport tchèque pour l’élaboration de la théorie pragoise (Vachek 1967 : 335, Fronek 1988 : 93), si bien que les recherches qui explorent le transfert d’idées de Genève et de la Russie vers Prague n’ont jamais cessé d’être un paradigme fécond (cf. entre autres Caussat 1990, Coursil 1995, Gadet 1995, Bergounioux 2014). La langue comme système de relations syntagmatiques et paradigmatiques, les implications des dichotomies langue/parole, synchronie/diachronie, la théorie du phonème et du signe, le concept d’opposition ont fait l’objet d’un développement pragois qui ne saurait être séparé de ses sources chez Saussure, Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929) et Mikołaj Kruszewski (1851-1887), et nous encourageons toute communication qui se propose de revoir ou d’analyser sous un nouveau jour ces relations de filiation complexes.

Un paradigme largement méconnu de la linguistique tchèque de l’entre-deux-guerres, qui se cristallise dans les activités du CLP, concerne la dimension de la sociologie du langage, de l’élaboration et de la planification de corpus de langues, motivée par la situation multilingue de l’État tchécoslovaque (cf. Chloupek & Nekvapil, eds., 1987). En marge des études historiographiques sur l’héritage pragois, cette perspective de recherche est devenue aujourd’hui l’un de ses plus beaux fleurons, notamment avec les efforts de Neustupný (1978) pour asseoir la planification linguistique macro-sociétale sur une théorie des problèmes langagiers, efforts qui ont finalement abouti à la Language Management Theory (cf. Jernudd 1983, Neustupný & Nekvapil 2003, Nekvapil 2006).

Contrairement à ce qu’indique son nom, le CLP n’a pas limité son intérêt à des problèmes strictement linguistiques. Des travaux de poétique de Jakobson ont été discutés déjà au sein du CLM (Jakobson 1973 : 133-134), et Jan Mukařovský (1891-1975), qui était fondamentalement esthéticien et théoricien de la littérature, collaborait étroitement avec le chercheur russe pendant sa période ‘pragoise’ dans ses recherches sur la valeur esthétique du son, assurant ainsi le « lien entre la linguistique pragoise et le structuralisme littéraire tchèque au sens large »[1] (Battistella 2022 : 240). Jakobson (1973 : 132) souligne d’ailleurs clairement l’inspiration extralinguistique de la théorie structuraliste, en l’associant principalement, mais non exclusivement, aux techniques créatives et représentatives des « grand artistes nés dans les années 1880 », à savoir Picasso, Joyce, Braque, Stravinsky, Xlebnikov, Le Corbusier. Toutes les communications qui se proposent d’explorer les origines ou les activités non strictement linguistiques ou interdisciplinaires du CLP seront donc accueillies avec intérêt.

Cette section encourage enfin les études de la collaboration entre les membres du CLP à travers leurs échanges épistolaires. La correspondance du début des années 1920 de Troubetzkoy avec Jakobson, mais aussi avec Antoine Meillet (1866-1936) et Ivan Šišmanov (1862-1928), révèle des moments encore largement inexplorés de sa période ‘pré-phonologique’, et surtout de la période entre 1920 et 1922 où il enseignait à l’Université de Sofia en y donnant un cours d’Introduction à la linguistique comparée avec un intérêt particulier pour les principales langues indo-européennes (Jakobson 1985). Non encore complètement émancipé de ses premiers travaux d’ethnographie et de folklore, et marqué surtout pour son intérêt pour la reconstitution du proto-slave et la linguistique comparée des langues slaves, cet épisode de la carrière académique de Troubetzkoy invite naturellement à y chercher les ébauches de ses idées qui l’illustreront, à partir de la fin des années 1920, et surtout avec ses Grundzüge (1939) posthumes, comme le père-fondateur de la phonologie moderne.

2. Fonction et fonctionnalisme en phonologie

Les travaux en phonologie du CLP sont indiscutablement ceux qui ont fait la gloire du groupe et ont transformé ce nouveau champ de recherche pour le début du XXe siècle en science-pilote pour les autres sciences du langage, lesquelles ont progressivement reçu d’elle non seulement des concepts heuristiques mais aussi une rigueur méthodologique élaborée au fil des années 1930. Même si la mise en place de la phonologie pragoise s’associe surtout aux noms de Troubetzkoy et Jakobson, beaucoup d’autres membres du CLP ont écrit eux aussi sur le phonème, les neutralisations et la nature des oppositions phonémiques (cf. Havránek 1931, Vachek 1935, 1936, Trnka 1936, Novák 1939, Karcevski 1943) ; sans oublier le rôle de Mathesius (1929) pour l’abandon de la conception psychologisante du phonème héritée de Baudouin, et encore soutenue par Troubetzkoy à l’occasion de son intervention en 1931 au IIe Congrès international de linguistes à Genève, au profit d’une conception fonctionnelle qui fera la gloire non seulement du CLP mais du fonctionnalisme européen en général. Cette conception fonctionnelle du phonème s’est imposée par la mise au premier plan de sa fonction distinctive, au détriment de sa fonction constitutive ou identificationnelle, défendue par les Écoles de Moscou et de Leningrad, qui en fait aussi une unité positive de constitution des morphèmes. Loin d’être un simple débat d’écoles, cette question s’ouvre naturellement sur la notion de pertinence communicative (Martinet 1991 [1960] : 13). Réalisée à travers une pertinence significative (grâce aux unités de la première articulation) et une pertinence distinctive (assurée par les unités de la seconde articulation), la pertinence communicative fait apparaître une solidarité fonctionnelle entre monèmes et phonèmes. Il en est ainsi car la fonction distinctive martinétienne ne se conçoit qu’à travers la réalisation de la fonction significative, cette dernière ayant besoin d’un support formel pour se réaliser (Feuillard 2001 : 9-10). Cela touche, de son côté, à une question encore plus globale : celle du rapport entre phonologie et morphologie, et plus généralement entre son et sens, mais aussi celle de la manière dont les théories linguistiques (structurales, génératives ou autres) modélisent ce rapport, et de la manière dont l’analyse des (nouvelles) données empiriques des diverses langues peut ultérieurement l’éclairer.

Les Pragois ont consacré l’indépendance de la phonologie par rapport à la phonétique, sans toutefois nier les liens étroits qui les unissent. L’idée même que le phonème est doté d’un contenu interne défini en termes articulatoires ou acoustiques confère aux unités du signifiant une vision plus substantialiste que celle de Saussure (Bergounioux 2014). Les travaux de Jakobson de fin de carrière envisagent la phonologie comme une phonétique fonctionnelle, adoptant ainsi une perspective qui est fondamentalement celle de Martinet : chez ce dernier, des contraintes d’ordres articulatoires (propriétés de la substance difficilement compatibles ou source d’une difficulté de production) jouent en effet, à travers la notion d’inertie, un rôle primordial pour le comportement des phonèmes et leur organisation en système (cf. en particulier Martinet 1949). Il ne serait pas exagéré de dire que c’est effectivement le CLP qui a ouvert le débat, toujours d’actualité, sur l’interface phonétique/phonologie, sur la nécessité d’une phonologie construite sur des bases phonétiques (Ohala 1983, 1990, Hayes, Kirchner & Steriade, eds., 2004, Burov 2018), sur les processus de phonologisation ou d’émergence de forme à partir d’une substance (Ohala 1973, 1993, Barnes 2002). Remontant aux travaux de Jakobson et ses collaborateurs (Jakobson 1962 [1939], Jakobson & Lotz 1949, Jakobson, Fant & Halle 1952, Cherry & Halle & Jakobson 1953, Jakobson & Halle 1956), l’idée que les segments possèdent un contenu interne est liée au moins à deux questions importantes pour les cadres modernes : les primitives phonologiques (traits, éléments, particules, gestes) et les constituants (nœuds) qui les dominent doivent-ils être définis uniquement sur la base de critères phonétiques ou (aussi) sur la base de critères fonctionnels (possibilité d’un ensemble de phonèmes de fonctionner comme une classe naturelle dans les processus phonologiques) ; les inventaires doivent-ils contenir un nombre aussi réduit que possible de primitives polyfonctionnels (comme le stipulent les Théories des éléments) ou un nombre plutôt élevé de traits définis de manière univoque au risque que cela engendre des redondances (cf. entre autres Ladefoged 1989, Burov 2023) ?

3. La fonction à la jonction de la synchronie et de la diachronie

Dès les Thèses de 1929, les Pragois opèrent une synthèse originale des approches synchronique et diachronique (p. 7-8). Celle-ci va à l’encontre, d’une part, de la conception ‘atomique’ du changement linguistique promue par les Néo-grammairiens par sa mise en rapport avec l’évolution globale du système de la langue et avec les facteurs (synchroniques) qui le motivent ; d’autre part, elle s’oppose à Saussure et aux Genevois, accusés de privilégier trop l’analyse synchronique. À la conception statique du système linguistique qui transparaît du Cours de linguistique générale (Saussure 1931 [1916]), les Pragois opposent en effet l’idée de synchronie dynamique, qui sera élaborée dans les travaux de Jakobson (Gadet 1995) et surtout dans ceux de Martinet (Babiniotis 2009). Il est possible de remonter cette idée aux Programmes et travaux de Baudouin des années 1870, où le linguiste polonais souligne la complémentarité de ce qui est statique et changeant dans la langue (Baudouin de Courtenay 1972 [1871] : 71, [1876-1877] : 92-95), mais aussi à ses travaux de fin de carrière, où il traite de manière plus approfondie les problèmes de « stabilité dynamique » (traits relativement stables qui se prêtent plus difficilement à des changements diachroniques), d’une part, et les transformations dynamiques (diachroniques) qui se profilent en synchronie, d’autre part. Certes, cela ne revient pas à sous-estimer le rôle d’un autre précurseur important du CLP, Tomáš Masaryk, avec sa « vision structuraliste de la langue » basée sur une « conception téléologique du fonctionnalisme linguistique », l’idée de « synchronie dynamique » et le « rôle des sujets parlants pour le développement de la langue et le changement linguistique »[2] (Fronek 1988 : 93).

En effet, si la notion de fonction a un sens tout à fait univoque en synchronie, où elle renvoie au rôle des unités dans le système de la langue, en diachronie, elle ne saurait se comprendre que comme « ce vers quoi tend la langue dans son ensemble » (Verleyen 2013 : 26). Considérée dès les Thèses comme « un système de moyens d’expression appropriés à un but » (CLP 1929 : 7), la langue est effectivement abordée par les Pragois à travers une vision finaliste dans laquelle elle est supposée poursuivre une certaine harmonie, stabilité, ou un équilibre du système, la création de structures toujours plus régulières et prévisibles, etc. Dans une telle vision téléologique, cristallisée dans la correspondance de Troubetzkoy avec Jakobson de la fin des années 1920, le changement diachronique ne peut être conçu que comme une espèce d’homéostase : même si certains changements pourraient être vus comme destructeurs, ils sont suivis par d’autres dont la finalité est de rétablir un certain équilibre dans le système (Verleyen 2013 : 7).

Cependant, si l’idée que le changement linguistique poursuit une certaine finalité a été souvent dénoncée comme « antiscientifique » (cf. en particulier Martinet 1955 : 18), ces points soulevés par les Pragois ont été repris de manière heuristique à une époque moderne à travers une approche qualifiable de fonctionnelle. Débarrassée de la conception troubetzkoyenne et jakobsonienne de la langue comme une totalité organique, celle-ci se propose d’expliquer le changement par référence aux besoins communicatifs des locuteurs ou à des contraintes fonctionnelles (cognitives, pragmatiques, mnémoniques, anatomiques, physiques ou autres) qui déterminent leur comportement langagier. Par exemple, si les voyelles tendent à être équidistantes dans l’espace phonétique ou à y occuper certaines positions préférées qui favorisent leur audibilité et distinctivité (Liljencrants & Lindblom 1972, Lindblom 1986), ou si l’analogie tend à aboutir à des structures plus régulières, plus prévisibles et facilement mémorisables (Albright 2008, Garrett 2008), peut-on conclure à l’existence de contraintes synchroniques qui orientent l’évolution diachronique possible vers un état final préféré plutôt que vers un autre (cf. notamment les « contraintes fonctionnelles adaptatives » de Haspelmath 2019 ou les « contraintes écologiques » de Maddieson 2006) ? Si ces contraintes sont adaptatives, fonctionnelles et extralinguistiques en même temps, s’expliquent-elles par le fait que la langue fonctionne elle-même comme un système complexe adaptatif (Sinnemäki 2014 : 191, Patriarca, Heinsalu & Léonard 2020 : 11, Burov 2021 : 68), étroitement imbriqué dans son milieu éco-social et échangeant de manière fluide une énergie avec des systèmes connexes : l’anatomie, le comportement et la cognition de l’homme ? Dans quelle mesure les concepts de la Théorie des systèmes complexes (cf. notamment Simon 1962, Auyang 1998, Gribbin 2004), en particulier celui d’attracteur, conçu « comme un ensemble d’états vers lequel un système dynamique évolue de façon irréversible en l’absence de perturbations » (Lacombe 2023 : 4), expliquent-ils les contraintes synchroniques qui déterminent l’évolution des langues ? Cette section thématique invite enfin à réfléchir sur les sources diachroniques possibles de certaines structures ou distributions synchroniques, et à voir dans quelle mesure la diachronie est responsable de la haute fréquence ou de la rareté de certains éléments et structures dans les langues du monde (cf. Harris 2008, Haspalmath 2019).

4. Théorie de la marque et bases fonctionnelles de l’opposition marqué ~ non marqué

L’invention de la notion de marque, attribuée parfois à Troubetzkoy, se cristallise plutôt dans ses échanges épistolaires avec Jakobson du début des années 1930 (Viel 1984 : 443-444, Gadet 1994). Plus concrètement, Troubetzkoy s’interroge, dans une lettre du 31 juillet 1930 adressée à Jakobson, sur le rapport entre les deux termes d’une opposition privative. Il y propose à ce sujet le terme признак /priznak/ ‘trait, propriété’ (qui sera ultérieurement traduit en français par ‘marque’), et dans sa réponse du 26 novembre cette même année son compatriote avance les néologismes adjectivaux признаковый /priznakovɨ/ (‘marqué’ ou litt. ‘pourvu d’un trait’) et беспризнаковый /bespriznakovɨ/ (‘non marqué’ ou litt. ‘dépourvu d’un trait’) (Jakobson 1985 : 162-163, Gadet 1994 : 87). Conformément à l’étymologie russe du mot, le terme marqué d’une opposition privative est considéré par Troubetzkoy (1931) comme articulatoirement plus complexe que sa contrepartie non marquée, parce que produit avec un geste articulatoire supplémentaire (auquel correspond un trait particulier), absent du terme non marqué (thèse relayée par Vachek 1936). Les réflexions sur la marque seront développées surtout par Jakobson, qui la mettra en rapport avec l’acquisition, la dégradation et la diffusion typologique des systèmes phonologiques. Ces développements permettront, à partir de Jakobson (1932), d’étendre progressivement ce concept, strictement phonologique à l’origine, à d’autres sciences du langage, et aboutiront finalement à toute une Théorie de la marque (cf. entre autres Chomsky & Halle 1968, Kean 1980, Greenberg 1987, Battistella 1990, Andrews 1990, Bybee 2011).

Confondue dès son origine avec l’opposition simple ~ complexe (à cause du contenu intrinsèque plus complexe qu’est censé présenter le terme marqué par rapport au terme non marqué), cette opposition a été progressivement inscrite dans une série de dichotomies : naturel ~ non naturel, prototypique ~ non prototypique, universel ~ marginal, fondamental ~ secondaire, primitif ~ dérivé, régulier ~ irrégulier, iconique ~ arbitraire, etc. Seront particulièrement appréciées toutes les communications qui se proposent de discuter, de questionner ou d’enrichir ces dichotomies, de mettre en rapport la marque avec d’autres concepts ou de chercher des bases fonctionnelles pour l’opposition marqué ~ non marqué. Il a été soutenu, en particulier, que le rapport entre marque et complexité est beaucoup moins univoque qu’il ne paraît, et que si le terme marqué tend à être syntagmatiquement plus complexe, il tend en même temps à être paradigmatiquement plus simple (Moravcsik 2013 : 173). Complexité et marque ont été considérées aussi comme étant dans un rapport de général à particulier, la marque correspondant à ce qui, dans la Théorie des systèmes complexes, s’analyse comme une complexité fonctionnelle : fonctionnement contraint d’une unité, d’une structure ou d’un ensemble de structures formant un sous-système linguistique (Burov 2019, à paraître).

Cette section offre enfin l’occasion de s’interroger sur les bases fonctionnelles possibles des oppositions entre termes marqués et non marqués. Si les oppositions singulier ~ pluriel, voix active ~ voix passive, phrase affirmative ~ phrase interrogative/négative, etc. s’interprètent effectivement à travers cette dichotomie, la tendance des termes non marqués à être syntagmatiquement plus brefs favorise-t-elle leur majeure fréquence d’usage ou en est la conséquence ? Si les formes utilisées plus souvent se prêtent mieux à la réduction à cause de leur majeure prévisibilité et de l’effet de l’érosion phonétique (Haspelmath 2008b), est-ce parce que les situations conceptuelles plus fréquentes sont plus faciles à reconnaître et leur marquage ultérieur est inutile (Cristofaro 2010) ? La récupérabilité de l’information dans des conditions qui facilitent au maximum la production permet ainsi de respecter le principe fonctionnel de l’économie qui n’est pas strictement linguistique mais sous-tend l’activité humaine en général (cf. aussi Haiman 1985).

5. Typologie linguistique et approche fonctionnelle des universaux du langage

Les travaux de Mathesius sur le tchèque, l’anglais et l’allemand, menés souvent dans une perspective contrastive, le conduisent à souligner l’intérêt d’une comparaison synchronique de langues génétiquement non apparentées. Il développe ainsi sa caractérologie linguistique, censée étudier uniquement les « traits fondamentaux des langues » (Mathesius 1964 [1928]), étape importante d’une longue évolution qui fera comprendre aux linguistes de la seconde moitié du XXe siècle que la mise en place d’une méthode comparative à grande échelle est la seule voie susceptible d’aboutir à des taxonomies générales des ressemblances entre les langues. Située dans le sillage de Wilhelm von Humboldt (1767-1835), Georg von der Gabelentz (1840-1893), Franz Finck (1867-1910) et d’autres précurseurs de la typologie linguistique, la caractérologie de Mathesius exercera une influence profonde sur les travaux de typologie d’un autre membre du CLP, Vladimír Skalička (1909-1991) (cf. Skalička 1935, 1979).

La recherche de lois phonologiques générales et d’une typologie universelle des oppositions distinctives a marqué profondément la carrière de Troubetzkoy à partir de la fin des années 1920. Non seulement les Grundzüge (1939), mais aussi Troubetzkoy (1929, 1931), discutent des propriétés structurelles universelles des systèmes consonantiques et vocaliques, ainsi que les paramètres de la variation observée à travers des exemples d’un grand nombre de langues. Mais l’orientation universaliste de la phonologie pragoise sera parachevée par Jakobson dont les recherches sur le langage enfantin et l’aphasie (Jakobson 1949 [1939], 1941) portent à la découverte de tendances universelles qui régissent la typologie des systèmes phonologiques, et à la conclusion que la diversité apparente des traits distinctifs n’est pas illimitée (Jakobson, Fant & Halle 1952, Jakobson & Halle 1956). Les combinaisons de ces traits – universels, binaires et en nombre fini – sont censées rendre compte de la composition de tous les systèmes phonémiques.

Les recherches de Jakobson, comme le souligne Körtvélyessy (2017 : 101), ont inspiré aussi bien l’approche typologique, empirique, fonctionnelle et inductive des universaux, inscrite dans le sillage de Greenberg (cf. entre autres Greenberg, ed. 1963, 1975, Greenberg, Ferguson & Moravcsik, eds., 1978, Comrie 1989, Bybee 2006, Haspelmath 2008a, b, 2019, Cristofaro 2010, Moravcsik 2010, 2013), que l’approche générative et déductive chomskyenne (cf. entre autres Chomsky 1965, 1968, Bach & Harms, eds., 1968, Boeckx 2006). Plus concrètement, Greenberg reprendra à Jakobson l’idée d’universaux implicationnels ainsi que la notion pragoise de marque, en les étendant aux domaines morphosyntaxique et lexical (cf. Greenberg 1963, 1987). Chomsky, lui, s’inspirera des idées du linguiste russe sur l’acquisition des systèmes phonémiques pour défendre l’innéité des universaux, tout en développant sa propre théorie binariste des traits (Chomsky & Halle 1968).

Cette section thématique invite à enrichir le débat sur les universaux du langage/universaux linguistiques entre typologues (fonctionnalistes) et générativistes (Cooreman & Goyvaerts 1980, Burov 2020) de nouveaux arguments à l’appui de chacune des deux approches, à justifier ou à questionner le recours à des principes fonctionnels (économie, expressivité, iconicité/transpa-rence, automatisation/routinisation, etc.) pour expliquer la large diffusion ou la rareté d’éléments, de structures ou de processus linguistiques à une échelle globale (Haiman 1985, Bybee 2006, 2010, Moravcsik 2013), à étudier la part du locuteur et de l’auditeur pour le changement linguistique et l’émergence des patrons (trans)linguistiques (Ohala 1973, 1993), à mettre en rapport la structure d’une communauté parlante, les besoins communicatifs de ses membres et la fonction (identitaire, véhiculaire, communicative) de leur langue avec les propriétés structurelles internes (Kusters 2003, Nettle 2012).

* * *

L’ensemble de ces thématiques, avec les paradigmes de recherche qu’elles évoquent, permettent d’espérer que ce colloque pourra effectivement honorer le centenaire de la fondation du CLP, en stimulant à la fois des études historiographiques et une mise en perspective moderne d’un de ses concepts-clés, celui de fonction, à travers ses nombreuses implications pour les théories linguistiques d’obédience fonctionnelle.

—

Bibliographie sélective

Albright, A. (2008). Explaining universal tendencies and language particulars in analogical change. In Good, J. (ed.), Linguistic universals and language change. Oxford University Press, pp. 144-181.

Andrews, E. (1990). Markedness theory: The union of asymmetry and semiosis in language. Duke University Press.

Auyang, S. (1998). Foundations of Complex-System theories in economics, evolutionary biology, and statistical physics. Cambridge University Press.

Babiniotis, G. (2009). Diachronie et synchronie dynamique. La linguistique, 45(1), pp. 21-36.

Bach, E. & Harms, R. (eds.), (1968). Universals in linguistic theory. Holt, Rinehart & Winston.

Barnes, J. (2002). Positional neutralization: A phonologization approach to typological patterns, Ph.D. dissertation, University of Berkeley, California.

Battistella, E. (1990). Markedness: The evaluative superstructure of Language. State University of New York Press.

Battistella, E. (2022). The Prague School: Nikolai Trubetzkoy and Roman Jakobson. In Dresher, E. & H. van der Hulst (eds), The Oxford History of Phonology. Oxford University Press, pp. 221-241.

Baudouin de Courtenay, J. (1972). A Baudouin de Courtenay anthology. The beginnings of structural linguistics (E. Stankiewicz, Transl. & Ed.). Indiana University Press.

Bergounioux, G. (2014). L’invention de la phonologie entre Saussure et le Cercle Linguistique de Prague. Recherches sémiotiques/Semiotic Inquiry, 34(1-2-3), 173-189.

Boeckx, C. (2006). Universals in a Generative setting. In Mairal, R. & H. Gil (eds.), Linguistic universals, Cambridge University Press, pp. 67-79.

Burov, I. (2018). Sur les bases phonétiques des primitives phonologiques. Histoire, Epistémologie, Langage, 40(2), pp. 121-151.

Burov, I. (2019). Complexité des phonèmes et des systèmes phonémiques : une alternative pour formaliser la notion de marque. In Burov, I. & G. Fiorentino (éds.), Complexité des structures et des systèmes linguistiques: le cas des langues romanes. CU Romanistika, pp. 77-104.

Burov, I. (2020). Universaux du langage ou universaux linguistiques : le bilan de 60 ans de débat. Bulletin de la Société de linguistique de Paris, 115(1), pp. 1-59.

Burov, I. (2021). Variables linguistiques et extralinguistiques pour la complexité des systèmes tonals: le cas des langues africaines. Italian Journal of Linguistics, 33(2), 59-108.

Burov, I. (2023). Universaux phonétiques et phonologiques dans les processus d’assimilation. Théorie de la binarité et de la hiérarchie relatives des traits. CU Romanistika.

Burov, I. (à paraître). L’apport de la Théorie des systèmes complexes pour la définition du rapport entre complexité et marque. In Do-Hurinville, D. T., H. L. Dao & I. Wissner (eds.), La complexité dans le langage. Honoré Champion.

Bybee, J. (2006). Language change and universals. In Mairal, R. & H. Gil (eds.), Linguistic universals. Cambridge University Press, pp. 179-194.

Bybee, J. (2010). Markedness: Iconicity, economy, and frequency. In Song, J. J. (ed.), The Oxford handbook of linguistic typology. Oxford University Press, pp. 131-147.

Caussat, P. (1990). Mikolaj Kruszewski : la « loi phonétique » entre substance et fonction. Linx, 23, Traductions de textes peu ou mal connus, pp. 81-101.

Cercle linguistique de Prague (1929). Thèses. TCLP, 1, pp. 7-29.

Cercle linguistique de Prague (1931). Projet d’une terminologie phonologique standardisée. TCLP, 4, pp. 309-323.

Cherry, E. C., Halle, M. & Jakobson, R. (1953). Toward the logical description of languages in their phonemic aspect. Language, 29, pp. 34-46.

Chloupek, J. & Nekvapil, J. (eds.), (1987). Reader in Czech Sociolinguistics. John Benjamins.

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of syntax. MIT Press.

Chomsky, N. (1968). Language and mind. Harcourt Brace Jovanovich.

Chomsky, N. & Halle, M. (1968). The Sound Pattern of English. Harper & Row.

Comrie, B. (1989). Language universals and linguistic typology, The University of Chicago Press.

Cooreman, A. & Goyvaerts, D. (1980). Universals in human language. A historical perspective. Revue belge de philologie et d’histoire, 58(3), pp. 615-638.

Coursil, J. (1995). Analytique de la Phonologie de Saussure : les deux théorèmes. Linx, 7: Saussure aujourd‘hui [https://journals.openedition.org/linx/1207]

Cristofaro, S. (2010). Language universals and linguistic knowledge. In Song, J. J. (ed.), The Oxford handbook of linguistic typology. Oxford University Press, pp. 227-249.

Feuillard, C. (2001). Le fonctionnalisme d’André Martinet. La linguistique, 37(1), pp. 5-20.

Fischer-Jørgensen, E. (1975). Trends in phonological theory : A Historical Introduction. Akademisk Verlag.

Fontaine, J. (1974). Le cercle linguistique de Prague. Marne

Fronek, J. (1988). T.G. Masaryk and Prague School Linguistic Structuralism. In Novák, J. (eds.) On Masaryk. Rodopi, pp. 81-96.

Gadet, F. (1994). La genèse du concept de marque (1926-1931). Cahiers de l’ILSL, 5, pp. 81-92.

Gadet, F. (1995). Jakobson sous le pavillon saussurien, Linx, 7 : Saussure aujourd‘hui. [https://journals.openedition.org/linx/1207]

Garrett, A. (2008). Paradigmatic uniformity and markedness. In Good, J. (ed)., Linguistic universals and language change. Oxford University Press, pp. 125-143.

Greenberg, J. (ed.), (1963). Universals of language. MIT Press.

Greenberg, J. (1963). Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements. In Greenberg, J. (ed.), Universals of language. MIT Press, pp. 58-90.

Greenberg, J. (1975). Research on language universals. Annual Review of Anthropology, 4, pp. 75-94.

Greenberg, J. (1987). The present status of Markedness theory: A reply to Scheffler. Journal of Anthropological Research, 43(4), pp. 367-374.

Greenberg, J., Ferguson, Ch. & Moravcsik, E. (eds.), (1978). Universals of human language, 4 vols. Stanford University Press.

Gribbin, J. (2004). Deep simplicity, chaos, complexity and the emergence of life. Penguin.

Haiman, J. (1985). Natural syntax: iconicity and erosion. Cambridge University Press.

Harris, A. (2008). On the explanation of typologically unusual structures. In Good, J. (ed.), Linguistic universals and language change (pp. 54-76). Oxford University Press.

Haspelmath, M. (2008a). Parametric versus functional explanations of syntactic universals. In Biberauer, Th. (ed.), The limits of syntactic variation. John Benjamins, pp. 75-107.

Haspelmath, M. (2008b). « Creating economical morphosyntactic patterns in language change. Iin Good, J. (ed.), Linguistic universals and language change. Oxford University Press, pp. 185-214.

Haspelmath, M. (2019). Can cross-linguistic regularities be explained by constraints on change? In Schmidtke-Bode, Karsten et al. (eds.), Explanation in typology: Diachronic sources, functional motivations and the nature of the evidence. Language Science Press, pp. 1-23.

Havránek, B. (1931). Zur Adaptation der phonologischen Systeme in den Schriftsprachen. TCLP, 4, pp. 267-278.

Hayes, B., R. Kirchner & D. Steriade (eds.), (2004). Phonetically based phonology. Cambridge University Press.

Jakobson, R. (1932). Zur Struktur des russischen Verbums. Charisteria Gulielmo Mathesio quinquagenario a discipulis et Circuli Linguistici Pragiensis. pp. 74-84.

Jakobson, R. (1949 [1939]). Les lois phoniques du langage enfantin et leur place dans la phonologie générale. In Trubetzkoy, N., Principes de phonologie (J. Cantineau, Trad.). Klincksieck.

Jakobson, R. (1941). Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze. Almqvist & Wiksell.

Jakobson R. (1962 [1939]). Observations sur le classement phonologique des consonnes. In. Jakobson, R. Selected Writings, I. Phonological studies. Mouton, pp. 272-279.

Jakobson, R. (1963). Essais de linguistique générale I. Les fondations du langage. Minuit.

Jakobson, R. (1973). Essais de linguistique générale II. Rapports internes et externes du langage. Minuit.

Jakobson, R. (1976). Six leçons sur le son et le sens. Minuit.

Jakobson, R. (1985). Janua linguarum 47: N.S. Trubetzkoy’s Letters and Notes. Mouton.

Jakobson, R., Fant, G. & Halle, M. (1952). Preliminaries to Sspeech Analysis. MIT Acoustics Laboratory Technical Report 13.

Jakobson, R. & Halle, M. (1956). Fundamentals of Language. Mouton.

Jakobson, R. & Lotz, J. (1949). Notes on the French Phonemic Pattern. Word, 5. pp. 151-158.

Jernudd, B. (1983). Evaluation of language planning – what has the last decade accomplished? In Cobarrubias, J. & J. A. Fishman (eds.), Progress in Language Planning: International Perspectives. Mouton, pp. 345-378.

Karcevski, S. (1943). Remarques sur la phonologie du russe. Cahiers Ferdinand de Saussure, 3, pp. 6-13.

Kilbury, J. (1976). The Development of Morphophonemic Theory. John Benjamins.

Klausenburger, J. (1978). Mikołaj Kruszewski’s Theory of Morphophonology. Historiographia Linguistica, 5. pp. 109-120.

Kean, M.-L. (1980). The Theory of Markedness in Generative Grammar. Indiana University Linguistics Club.

Körtvélyessy, L. (2017). Essentials of language typology. UPJS.

Kusters, W. (2003). Linguistic complexity, the influence of social change on verbal inflection. LOT.

Lacombe, E. (2023). Vers un langage pour exprimer la complexité. LHUMAINE, 2: Langage et pensée complexe. [https://lhumaine.numerev.com/articles/revue-2/2959-vers-un-langage-pour-exprimer-la-complexite]

Ladefoged, P. (1989). Representing phonetic structure. UCLA Working Papers in Phonetics, 73, pp. 1-77.

Lewin, R. (1992). Complexity: life at the edge of chaos. University of Chicago Press.

Liljencrants, J. & Lindblom, B. (1972). Numerical simulation of vowel quality systems: The role of perceptual contrast. Language, 48, pp. 839-862.

Lindblom, B. (1986). Phonetic universals in vowel systems. In Ohala, J. & J. Jeager (eds.), Experimental phonology. Academic Press, pp. 13-44.

Maddieson, I. (2006). In search of universals. In Mairal, R. & H. Gil (eds.), Linguistic universals. Cambridge University Press, pp. 80-100.

Martinet, A. (1949). Phonology as functional phonetics. Three lectures delivered before the University of London in 1946. Oxford University Press.

Martinet, A. (1955). Économie des changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique. Francke.

Martinet, A. (1991 [1960]). Éléments de linguistique générale. Armand Colin.

Mathesius, V. (1929). La structure phonologique du lexique du tchèque moderne, TCLP, 1, pp. 67-84.

Mathesius, V. (1964 [1928]). On linguistic characterology with illustrations from Modem English. In Vachek, J. (ed.), A Prague school reader in linguistics. Indiana University Press. [https://doi.org/10.2979/APragueSchoolReaderi]

Mathesius, V. (1966 [1936]). Ten years of the Prague Linguistic Circle. In Vachek, J. (ed.), The Linguistic School of Prague. Indiana University Press, pp. 137-151.

Moravcsik, E. (2010). Explaining language universals. In Song, J. J. (ed.), The Oxford handbook of language typology, Oxford University Press, pp. 69-89.

Moravcsik, E. (2013). Introducing language typology. Cambridge University Press.

Nekvapil, J. (2006). From language planning to language management. Sociolinguistica: International Yearbook of European Sociolinguistics, 20, pp. 92-104.

Nettle, D. (2012). Social scale and structural complexity in human languages, Philosophical Transactions of the Royal Society, 367, 1829-1836.

Neustupný, J. (1978). Outline of a theory of language problems. In Neustupný, J. (ed.), Post-structural approaches to language: Language theory in a Japanese context. University of Tokyo Press, pp. 243–257.

Neustupný, J. & Nekvapil, J. (2003). Language management in the Czech Republic. Current Issues in Language Planning, 4, pp. 181-366.

Novák, Ľ. (1939). Projet d’une nouvelle définition du phonème. TCLP, 8, pp. 66-70.

Ohala, J. (1973). The physiology of tone. In Hyman, L. (ed.), Consonant types and tone. Southern California Occasional Papers in Linguistics, 1, pp. 1-14.

Ohala, J. (1983). The origin of sound patterns in vocal tract constraints. In MacNeilage, P. F. (ed.), The Production of Speech. Springer Verlag, pp. 189-216.

Ohala, J. (1990). There is no interface between phonetics and phonology. A personal view. Journal of Phonetics, 18, pp. 153-171.

Ohala, J. (1993). Coarticulation and phonology. Language and Speech, 36, pp. 155-170.

Patriarca, M., Heinsalu, E. & Léonard, J. L. (2020). Languages in space and time. Models and methods from Complex Systems Theory. Cambridge University Press.

Saussure, F. de (1931 [1916]). Cours de linguistique générale. Payot.

Sechehaye, A. (1941). Les sociétés savantes. La Société Genevoise de Linguistique. Revue universitaire suisse, 15(3), pp. 175-177.

Sinnemäki, K. (2014). Global optimization and complexity trade-offs. Poznan Studies in Contemporary Linguistics, 50(2), 179-195.

Skalička, V. (1935). K problému věty. Slovo a slovesnost, 1, pp. 212-215.

Skalička, V. (1979). Typologische Studien. Viehweg.

Testenoire, P.-Y. (2023). Aux origines du Cercle linguistique de New York. Historiographia linguistica, 50(2-3), pp. 268-292.

Toman, J. (1995). The Magic of a Common Language. Jakobson, Mathesius, Trubetzkoy, and the Prague. Linguistic Circle. MIT Press.

Trnka, B. (1936). General laws in phonemic combinations. TCLP, 6, pp. 57-62.

Troubetzkoy, N. (1929). Zur allgemeinen Theorie der phonologischen Vokalsysteme. TCLP, 1. pp. 39-67.

Troubetzkoy, N. (1931). Die phonologischen Systeme. TCLP, 4. pp. 96-116.

Troubetzkoy, N. (1949 [1939]). Principes de phonologie (J. Cantineau, Trad.). Klincksieck.

Vachek, J. (1935). Several thoughts on several statements of the phoneme theory. American Speech, 10, pp. 243-255.

Vachek, J. (1936). Phonemes and Phonological Units. TCLP, 6, pp. 235-239.

Vachek, J. (1966). The Linguistic School of Prague. Indiana University Press.

Vachek, J. (1967). On Some Less Known Aspects of the Early Prague Linguistic School. Actes du Xe Congrès international des linguistes, II, Bucarest, pp. 333-336.

Vachek, J. & Duskova, L. (eds.), (1983). Praguiana: Some Basic and Less Known Aspects of the Prague Linguistic School. John Benjamins.

Verleyen, S. (2013). La phonologie diachronique de Martinet et ses sources pragoises. Dossiers d’HEL, Les structuralismes linguistiques : problèmes d’historiographie comparée, 3, pp. 1-31.

Viel, M. (1984). La notion de ‘marque’ chez Trubetzkoy et Jakobson : un épisode de l’histoire de la pensée structurale. Didier Érudition.

—

Conférenciers pléniers

Gabriel Bergounioux (Université d’Orléans), Joaquim Brandão de Carvalho (Université Paris 8), Sonia Cristofaro (Sorbonne Université), Martin Haspelmath (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig), Ondřej Pešek (Université de Bohême du Sud, České Budějovice & Pražský lingvistický kroužek)

—

Comité scientifique

Aleksandra Bagasheva (Sofia University), Gabriel Bergounioux (Université d’Orléans), Walter Bisang (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Ivo Buzek (Université Masaryk), Joaquim Brandão de Carvalho (Université Paris 8), Greville Corbett (University of Surrey), Denis Creissels (Université Lumière Lyon 2), Sonia Cristofaro (Sorbonne Université), Christophe Gérard Cusimano (Université Masaryk & Pražský lingvistický kroužek), Rea Delveroudi (National and Kapodistrian University of Athens), Snezhina Dimitrova (Sofia University), Benjamin Fagard (Centre d’analyse et de mathématique sociales, CNRS & EHESS), Giuliana Fiorentino (Università del Molise), Jacques François (Université de Caen Normandie), Olga Galatanu (Université de Nantes), Martin Haspelmath (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig), Adèle Jatteau (Université de Lille), Gueorgui Jetchev (Université de Sofia), Pierre Larrivée (Université de Caen Normandie), Jean Léo Léonard (Université Paul-Valéry Montpellier 3), Ksenija Léonard (Université Paul-Valéry Montpellier 3), Carmen MÎrzea Vasile (Institut de linguistique de l’Académie roumaine « Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti » & Universitatea din Bucureşti), Katerina Nicolaidis (Aristotle University of Thessaloniki), Ondřej Pešek (Université de Bohême du Sud, České Budějovice & Pražský lingvistický kroužek), Daniel Petit (École Normale Supérieure & École Pratique des Hautes Etudes, Paris), Anna Pompei (Università Roma 3), Angela Ralli (University of Patras), Anthi Revithiadou (Aristotle University of Thessaloniki), Patrick Sauzet (Université Toulouse – Jean Jaurès), Kaius Sinnemäki (University of Helsinki), Rosanna Sornicola (Università di Napoli), Pierre-Yves Testenoire (Université Sorbonne Nouvelle), Assen Tchaouchev (Université de Sofia), Nina Topintzi (Aristotle University of Thessaloniki), Marina Tzakosta (University of Crete), Alain Viaut (CNRS), Rodica Zafiu (Institut de linguistique de l’Académie roumaine « Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti » & Universitatea din Bucureşti)

—

Inscription au colloque

Les frais d’inscription s’élèvent à 110 euros et leur paiement pourra s’effectuer du 1er juillet au 1er octobre 2026 par virement sur un compte bancaire qui sera communiqué ultérieurement aux participants retenus. Sont dispensés de frais d’inscription les membres des comités scientifique et d’organisation, ainsi que les enseignants, les chercheurs et les doctorants de l’Université de Sofia. Les communicants de l’Université Masaryk, non-membres des deux comités, ainsi que les doctorants d’autres universités, bénéficieront d’un tarif réduit de 60 euros.

—

Publication des Actes

Les participants auront la possibilité de publier leurs textes dans les Actes du colloque, dont la parution est prévue pour 2028 (à préciser ultérieurement si dans un volume collectif ou dans un numéro thématique d’une revue de linguistique). Les articles soumis feront l’objet d’une évaluation et d’un tri sélectif de la part du comité scientifique en fonction d’un certain nombre de critères : originalité de l’approche, des faits présentés et de la problématique traitée, insertion dans le thème du colloque, pertinence des thèses et des arguments, clarté de l’exposé et du langage utilisé, etc. Les articles, conformes à la feuille de style qui sera communiquée ultérieurement, doivent contenir entre 30000 et 45000 caractères (bibliographie, notes et espaces compris) et être envoyés aux adresses clp2026sofia@yahoo.com et iburov@uni-sofia.bg pour le 31 mars 2027.

—

Calendrier et dates importantes :

Date limite d’envoi des propositions de communication : le 15 avril 2026

Réponse du comité d’organisation : le 1er juin 2026 au plus tard

Inscription au colloque : du 1er juillet au 1er octobre 2026

Programme préliminaire : le 5 octobre 2026

Programme final : le 1er novembre 2026 au plus tard

Déroulement du colloque : les 19, 20 et 21 novembre 2026

Date limite d’envoi des articles pour la publication des Actes : le 31 mars 2027

—

Comité d’organisation

Ivaylo Burov (Université de Sofia), Elena Dineva (Université de Sofia), Vittorio Ganfi (Université de Bergame), Milena Milenova (Université de Sofia), Alena Podhorná-Polická (Université Masaryk), Diana Vargolomova (Université de Sofia), Malinka Velinova (Université de Sofia)

—

[1] Traduction de l’anglais (Ivaylo Burov).

[2] Traduction de l’anglais (Ivaylo Burov).