“E pregue mos amics, sels que•m volen ondrar

que•s pesson de garnir e de lor cors armar”

(Je vous prie donc, amis, de m’estimer assez

pour épouser ma cause et vous vêtir de fer)

Chanson de la croisade albigeoise, l32, v. 5-6.

Ces quelques vers, empruntés à la célèbre chanson de geste occitane, exaltent l’amitié chevaleresque, forme emblématique de l’amitié telle que la mémoire collective l’associe généralement au Moyen Âge. Toutefois, comme le souligne Damien Boquet, lorsqu’il s’agit de « faire l’amitié », les médiévaux redoublent d’imagination. Loin d’être cantonnée aux seules relations interpersonnelles non-amoureuses, l’amitié apparaît comme un modèle relationnel idéal permettant de penser non seulement le lien personnel, mais aussi les liens politique, religieux ou encore amoureux. Cette idéalisation explique la place centrale que l’amitié occupe dans la société médiévale. Les rites et pratiques qui lui sont associés rythment aussi bien la vie politique et diplomatique, notamment en contexte féodal, que les vies personnelles des hommes et des femmes. Poser la question de l’amitié revient donc toujours à articuler théories et pratiques. À cela s’ajoute l’abondance des représentations : l’iconographie et la littérature, d’abord en latin puis en langues vernaculaires, relaient cet engouement social et intellectuel, et inventent des grammaires, visuelles et textuelles, pour représenter et/ou fantasmer l’amitié.

Cette centralité médiévale explique également la place prépondérante que le thème occupe dans la recherche contemporaine. Depuis les travaux pionniers de John Boswell, Alan Bray et Stephen Jaeger dans les années 1980, l’amitié est devenue un véritable topos scientifique. Le tournant affectif des années 1990, puis l’essor de l’histoire des émotions dans les années 2000 (D. Boquet, B. Rosenwein, D. Sère, R. Le Jan), ont renouvelé les méthodes et les objets de l’étude de l’amitié en déplaçant l’attention des rites et des théories vers les affects. Depuis les années 2010, la publication de véritables sommes (comme celles de A. Classen ou de K. Lochrie) confirme l’intérêt toujours vif pour ce sujet au sein des études médiévales, qu’il s’agisse d’histoire, de littérature, de philosophie ou encore d’archéologie.

Axe 1 : « Penser l’amitié » (Sère, 2007)

Un premier axe pourra se concentrer sur l’effervescence des réflexions théoriques sur l’amitié qui parcourent l’ensemble du Moyen Âge.

(1) Héritage antique.

Nourrie par la philosophie antique, l’amitié constitue un thème majeur de la pensée grecque, hellenistique et latine : d’Aristote aux stoïciens en passant par Cicéron ou les épicuriens, elle est conçue comme un modèle d’accomplissement de la relation humaine, engageant à la fois l’affect, le politique, la morale et le rapport au commun. Les médiévaux reçoivent, traduisent et recomposent ce vaste ensemble doctrinal, notamment après la redécouverte d’Aristote au XIIIᵉ siècle et le tournant scolastique.

Les contributions pourront ainsi s’interroger :

- Comment les auteurs médiévaux dialoguent-ils avec les théories antiques ?

- Quelles transformations conceptuelles l’amitié subit-elle au cours de sa transmission ?

- Peut-on proposer une chronologie ou une cartographie intellectuelle de l’amitié médiévale depuis ses racines antiques ?

(2) Conceptions médiévales de l’amitié.

Si l’amitié médiévale hérite incontestablement des pensées antiques, elle ne saurait pour autant s’y réduire : nourrie par la pensée chrétienne, structurée par les cadres féodaux, enrichie par la culture courtoise et façonnée par la spiritualité monastique, elle élabore ses propres formes, ses valeurs originales et ses limites spécifiques. Les réflexions théoriques se développent ainsi dans deux directions majeures, tantôt du côté de la théologie (où l’on interroge les liens entre amitié, charité et amour divin), tantôt du côté de la pensée politique, qui associe amitié et bon gouvernement, comme chez Alphonse X. À partir du XIIIᵉ siècle, ces perspectives demeurent mais s’ouvrent à de nouveaux courants : l’un scolastique, l’autre résolument pragmatique. En Italie notamment, prolifèrent de véritables manuels de conduite amicale réinvestissant de nombreux topoi aristotéliciens, tels que le De Amore d’Albertano de Brescia ou le De Amicitia de Boncompagno da Signa. Les œuvres théoriques ne constituent toutefois qu’un pan de la réflexion médiévale sur l’amitié : les correspondances, comme celle de Pierre le Vénérable et de Bernard de Clairvaux, participent pleinement à la construction et à l’idéalisation de ce lien. Ce développement n’accorde cependant pas à l’amitié les mêmes valeurs. La montée du soupçon et de la répression de la sodomie par exemple jette sur la relation amicale une ombre viciée et inquiétante qu’il s’agit de surveiller.

Les communications pourront notamment explorer :

- Le statut théologique de l’amitié : métaphore communautaire, idéal moral, ou pratique spirituelle ?

- La diversité générique des discours sur l’amitié (traités, correspondances,

- commentaires, exempla, miroirs des princes).

- Les valeurs attachées à cette relation.

- La portée de son idéalisation et ses limites, voire ses critiques.

Axe 2. “Faire l’amitié” (Boquet, 2007) : pratiques et fonctions sociopolitiques.

Un deuxième axe de notre étude examinera les pratiques amicales qui avaient cours au Moyen Âge et les fonctions sociales et politiques qu’elles jouaient. La question centrale est ici de savoir comment, au Moyen Âge, on devenait et restait l’ami de quelqu’un, ce que signifiait cette amitié et ce qu’elle impliquait concrètement.

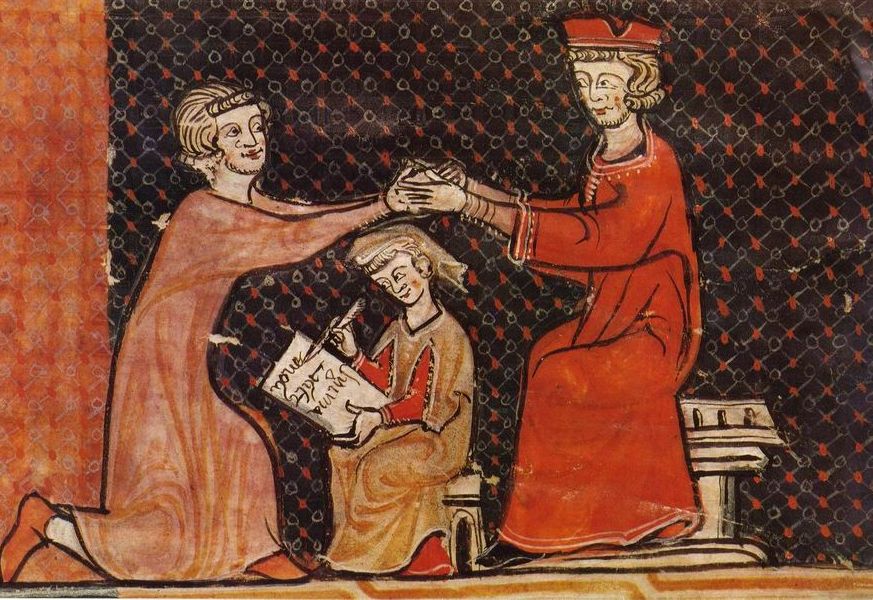

(1) Rites amicaux.

On étudiera la façon dont les médiévaux signifiaient leur amitié à leurs amis ainsi qu’au reste de la communauté sociale, en commentant tout un ensemble de rites :

- dons et échanges de biens plus ou moins symboliques : qu’offre-t-on à l’ami ? A quelles occasions (mariage, anniversaire, …) ? Une approche archéologique serait ici bienvenue pour décrire et analyser ces objets (écrins, tissus, cadeaux diplomatiques …), leurs conditions de fabrication, de circulation et leur sens.

- gestes et attitudes physiques codifiées (baiser de paix…), performatifs en cela qu’ils signifiaient et réalisaient en même temps l’amitié. Quels étaient ces gestes ? Dans quels contextes étaient-ils accomplis (privés, publics…) ? A partir de ces gestes, on s’interrogera sur la dimension physique, corporelle de l’amitié. Peut-on (faut-il ?) toucher l’ami, le caresser, l’embrasser pour « faire l’amitié » ? Dans quels contextes ? Quels sens ces gestes revêtent-ils ? Quelle distance (physique et émotionnelle) les médiévaux admettaient-ils entre amis ?

- Certains rites d’amitié sont langagiers : performer l’amitié, c’est aussi la dire. On pense au serment d’amitié, prononcé pendant la cérémonie de l’hommage vassalique. En quels termes était-il formulé ? Avec quelles garanties ? Quel était le sens de cet engagement, et jusqu’où allait-il ? Les mêmes questions se posent en ce qui concerne la coutume et le topos littéraire des fraternités jurées, qui emploient le lexique familial pour dire l’attachement et la fidélité à l’autre, et dont il faudra examiner ce qu’elles impliquent.

Au-delà des alliances politiques entre aristocrates et élites ecclésiastiques, des cérémonies officielles et des formules protocolaires, nous voudrions également insister sur la façon dont on fait l’amitié au quotidien, entre nobles, donc, mais pas uniquement. En s’inspirant de la microhistoire, et en croisant diverses sources (correspondances, traités d’ars dictaminis, iconographie) et approches méthodologiques (histoire des jeux, histoire des lieux de sociabilité comme la taverne, les représentations théâtrales…), nous aimerions étudier des pratiques amicales ordinaires : où et à quels moments (du jour, de l’année) se retrouvait-on entre amis ? pour faire quoi ? Quelles étaient les “petites attentions” qui tissaient les liens d’affection et d’entraide au quotidien ? Comment plaisantait-on, entre amis ?

(2) Fonctions sociales et politiques de l’amitié.

L’amitié, ainsi performée et renforcée par ces rites, est fondamentale dans l’organisation et la structuration politique des sociétés médiévales. On s’interrogera sur son rôle au sein de quelques structures sociales fondamentales :

- la relation féodale, que l’amitié entre vassal et suzerain (performée par le baiser de paix, les serments lors de l’hommage puis par une série d’échanges et de dons) complexifie et fait sortir d’un cadre strictement juridique. Quel rôle, quelle importance, de l’amitié au sein de cette relation ? Est-ce qu’elle y introduit une dimension plus égalitaire, horizontale ?

- les relations d’alliances entre nobles : dans quelle mesure l’amitié telle que la pratiquent les nobles aux Moyen Âge était-elle un outil politique (en vue d’intégrer des cercles de pouvoir, des réseaux d’influence, etc.) ?

- la communauté des croyants (quelle amitié entre chrétiens, par exemple ?), et a fortiori les communautés monastiques : quels sont les liens qui peuvent se nouer entre moines ou nonnes vivant au même rythme et suivant la même règle ? Cette question est d’autant plus complexe que ces relations pouvaient faire naître le soupçon, et faire l’objet d’une surveillance particulière de la hiérarchie monacale. Dans ce dernier contexte, la question de l’homosociabilité et de l’homoaffectivité se pose tout particulièrement : comment les médiévaux pensent-ils et pratiquent-ils ces amitiés entre hommes ou entre femmes ? On pense, par exemple, aux béguines. Et inversement, tout en restant dans le cadre de ces communautés religieuses, nous voudrions traiter des relations de confiance qui ont pu se nouer entre confesseurs et nonnes : ces relations sont-elles des amitiés mixtes ?

- la communauté urbaine ou villageoise : dans quelle mesure les amitiés et les inimitiés structuraient-elles ces communautés ? Comment cela se manifestait-il ?

Ces études de cas font apparaître l’ambiguïté des amitiés médiévales, tantôt relation exclusive entre deux individus, tantôt lien communautaire ; à la fois relation affective et lien d’alliance pragmatique.

Axe 3 : Représenter l’amitié

L’amitié médiévale nous est donnée à voir par divers intermédiaires : les textes littéraires, les textes historiques ou encore l’iconographie, qui proposent chacun des approches singulières à travers différents genres et différentes représentations de l’amitié.

Comment l’amitié est-elle représentée ? Selon quelles modalités ? Comment parle-t-on de l’ami (quels mots utilise-t-on pour désigner une amitié, pour désigner un ami ?) et comment parle-t-on à l’ami : quels sont les termes d’adresse privilégiés ? les registres employés ? Par quels moyens le discours à l’ami parvient-il à signifier l’amitié ? Au sein d’un texte, faut-il distinguer ce que dit l’instance narrative des discours tenus par les personnages ? Peut-on observer une évolution entre les représentations, au sein d’une même discipline ? au sein d’un de plusieurs genres ?

Plusieurs approches peuvent permettre d’apporter des réponses à ces questions, qu’il s’agisse d’approches lexicale, stylistique, rhétorique ou encore narrative.

Les communications pourront ainsi porter sur :

- le ou les sens de l’amitié : que désigne le terme « amitié » ? Quelles en sont les caractéristiques ? Qui parle de l’amitié ?

- dans ce cadre on pourra s’interroger sur l’évolution sémantique des mots de l’amitié, en étudiant la richesse des substantifs ainsi que la composition des phrases, par exemple à travers l’usage de périphrases, de réseaux d’adjectifs ou encore de déterminants possessifs dans le cas des textes latins.

- on pourra également se pencher sur les relations entre le champ lexical de l’amitié et des champs lexicaux proches, comme celui de l’amour, les termes amicaux étant incorporés dans le lexique amoureux, ou encore celui de la famille, les proches amis s’appellant « sœur », « frère » ou « cousin », au XIIᵉ siècle (Legros, 1980).

- la question du discours : on pourra se pencher sur l’évolution rhétorique du discours de l’amitié. À quel point est-il codifié ? Quels topoï développe-t-il ? Quelle est sa visée ?

- la question de la place faite à l’amitié dans les œuvres et dans les textes : dans quel contexte l’amitié apparaît-elle ? Quelle est la place qui lui est faite dans les textes ou dans l’iconographie ? Est-elle centrale ou marginale ? Peut-on observer une évolution faite à cette place, au cours du temps, mais aussi entre les genres ? Ainsi, l’idée selon laquelle la chanson de geste serait le genre par excellence de l’amitié masculine, à l’opposé de genres courtois comme le roman de chevalerie qui seraient les genres de l’amour mixte (Tin, 2008) est-elle encore recevable ?

- A travers quels personnages est-elle mise en scène ? on pourra se pencher sur des couples d’amis emblématiques, tels que Lancelot et Galehaut, Roland et Olivier, ou encore Ami et Amile :

- quel est leur rôle dans l’économie de l’œuvre ?

- comment le couple amical fonctionne-t-il ? Trouve-t-on toujours le binôme entre le héros et son compagnon ou d’autres configurations sont-elles possibles ? Si on trouve principalement des couples d’amis masculins, on pourra se pencher sur la question des amitiés féminines ou des amitiés mixtes, comme par exemple celle entre Lunette et Yvain dans Le chevalier au lion. Il sera aussi intéressant de s’interroger sur le positionnement de la relation amicale par rapport aux autres relations décrites dans un texte : l’ami est souvent le médiateur de la relation amoureuse. C’est le cas de Lunette pour Yvain, mais aussi de Galehaut pour Lancelot. Cette relation se fait-elle sans heurt ou peut-on observer des tensions entre le couple amical et le couple amoureux ?

- les amis ont-ils toujours un rôle positif ? Quelle est leur place dans l’histoire ? Si on rencontre de nombreuses figures positives, comme celles que nous avons citées ci-dessus, il peut arriver que certaines amitiés soient malfaisantes, comme c’est le cas par exemple dans le lai de Frêne entre la mère des jumelles et sa suivante.

- Quelle vision de l’amitié est-elle proposée à travers ces figures ? Quelles valeurs sont-elles suggérées au lecteur ? La conception de l’amitié évolue-t-elle avec le temps ? On trouve par exemple plusieurs visions de l’amitié épique : celle de l’amitié guerrière, représentée par le couple Roland/Olivier, mais on peut aussi se pencher sur les modèles alternatifs. Ainsi, dans La chanson de la croisade albigeoise, la dichotomie entre païens et chrétiens est ambiguë : chaque camp dispose d’un réseau d’amis fidèles, qui répondent aux critères d’une amitié sincère.

- quel est leur rôle dans l’économie de l’œuvre ?

- La question de la réception : les représentations de l’amitié ne sont pas figées dans le temps, pas plus que la manière dont elles sont reçues. Plusieurs aspects pourront être considérés :

- la lecture des textes ou des images : comment les couples d’amis sont-ils considérés au cours du temps, pendant la période médiévale mais aussi au-delà ? Leur interprétation (amitié ? fraternité ? homoaffectivité ? homosexualité ?) évolue en effet avec le regard que chaque époque porte sur l’amitié elle-même (Boquet, 2007).

- les reprises et les réécritures : les héros médiévaux connaissent une longue postérité à travers les réécritures, entreprises aussi bien par les médiévaux eux-même que les créateurs du XXᵉ siècle. Que nous disent les reprises de personnages et de leurs relations dans les suites, les réécritures, jusque dans les nouveaux genres contemporains (films, séries, jeux vidéos ou encore mangas et BD), de leur temps, mais aussi du nôtre ?

Axe 4 : Limites de l’amitié

(1) Délimiter l’amitié.

L’ambiguïté et l’instabilité de l’amitié soulèvent l’enjeu de sa délimitation et de son articulation par rapport à d’autres formes d’affect :

- quel rapport et quelles distinctions entre amitié et amour ? L’équivoque, à ce sujet, est bien attestée (le cas d’Héloïse et d’Abélard, par exemple, illustrant la perméabilité de ces deux affects), et d’autant plus grande que les notions et catégories médiévales ne correspondent pas aux nôtres, comme l’a montré l’étude de l’homoaffectivité (Boquet, 2013) et de l’homoérotisme (Zeikowitz, 2003) au Moyen Âge. Au demeurant, cette ambiguïté n’empêche pas certains textes d’opposer frontalement amitié et amour, en les concevant comme incompatibles (par exemple, les romans de Chrétien de Troyes).

- comment s’articulent, au Moyen Âge, la notion d’amitié et celle d’alliance d’intérêt, qui se recoupent partiellement ? La dimension affective est-elle un critère suffisant pour les départager (au sens où l’amitié impliquerait nécessairement l’affection) ? Ou bien peut-on concevoir une forme d’amitié vraie sans affection ? Ces questions nous obligent à décentrer notre regard moderne, puisqu’à nos yeux l’amitié n’est véritable que si elle part d’un sentiment sincère. Elles se posent tout particulièrement dans certaines configurations sociales, comme les relations intra-familiales : peut-on (ne pas) se dire l’ami d’un membre de sa famille, au Moyen Âge ?

- quel rapport entre amitié et rivalité ? En effet, non seulement ces deux notions ne sont pas a priori incompatibles, mais, dans une approche girardienne fondée sur la notion de « désir mimétique », elles pourraient même être nécessaires l’une à l’autre : pas d’amitié sans une forme d’admiration qui confine à l’envie, pas de rivalité sans une forme de désir du (ou : d’être le) rival (Girard, 1990). Nous nous efforcerons également de penser l’amitié en lien avec la haine, ce couple notionnel étant propice à toutes les ambivalences, à tous les retournements (les amis qui se font la guerre, les amis qui cessent de l’être…) (R. Le Jan, 2024).

(2) L’amitié entravée.

Étudier l’amitié requiert également de s’intéresser aux entraves qu’elle connaît, aux situations qui la mettent en échec, mais aussi aux façons dont elle parvient, parfois, à surmonter ces obstacles. Parmi ces obstacles à l’amitié, on se propose d’étudier :

- le délaissement : la fidélité en amitié apparaît alors comme un effort pour renouveler dans le temps l’engagement affectif auprès de l’autre.

- des tensions ponctuelles qui peuvent culminer jusqu’à la trahison de l’ami, et à la rupture amicale (cf. Iseut et Brangien dans le Tristan de Thomas).

- le cas-limite, tragique, de la mort de l’ami, et le thème qui l’accompagne du deuil amical et de la réunion des amis au tombeau, comme une ultime tentative de réduire entre eux la fracture que la mort a faite. On pense à Lancelot et Galehaut, mais aussi au cas de Guillaume de Neuville et Jean de Clanvowe, morts à quelques jours l’un de l’autre, et ensevelis ensemble (Bray, 2001).

(3) L’amitié par-delà les limites (de genres, de classes sociales...).

L’amitié peut être envisagée comme une ouverture du sujet à une altérité plus ou moins radicale, transcendant les limites des catégories sociales où s’inscrivent les individus. On pourra ainsi étudier la possibilité :

- d’amitiés transclasses : quelles formes d’amitié entre laïcs et clercs (Mazel, 2005) ? entre nobles et vilains ? entre suzerain et vassal ?

- d’amitiés mixtes : y a-t-il des amitiés entre hommes et femmes qui ne soient pas un euphémisme pour désigner l’amour courtois ?

- d’amitiés transnationales et transculturelles, entre deux personnes (ou personnages) issues de cultures radicalement différentes, voire hostiles l’une envers l’autre.

- d’amitiés interspécifiques, entre un être humain et un animal d’une autre espèce (Deutch Schotland, 2011). On pense par exemple aux récits de vies de saints : comment comprendre la relation entre Jérôme et son lion, ou bien encore entre François d’Assise et les oiseaux auxquels, selon la légende, le saint prêchait ? Qu’impliquent ces amitiés quant à la place de l’humanité au sein de la Création divine telle que les médiévaux la concevaient ?

- amitiés marginales : quoique l’amitié soit au Moyen Âge un signe de distinction sociale, seuls les membres d’une élite sociale et culturelle étant réputés pouvoir comprendre et ressentir un sentiment aussi fin, on pourra s’intéresser aux limites de cet élitisme : l’amitié médiévale est-elle réservée à une élite ? N’y a-t-il pas d’amitié possible entre marginaux (vilains, criminels et traîtres) ou minorités (religieuses, de genre) : quelle solidarité y a-t-il (s’il y en a une) entre ces figures, et quelles formes d’entraide ?

—

Conditions de soumission

Cet appel à communication est ouvert aux étudiant.e.s de master, doctorant.e.s, jeunes chercheur.se.s en études médiévales, quelle que soit leur discipline. Les propositions de communication, d’une longueur de 300 à 500 mots, doivent être envoyées à questes.amities@gmail.com avant le 26 décembre 2025. Elles devront être accompagnées d’une proposition de titre, d’une courte bibliographie, et d’une brève description des intérêts de recherche (sujet de thèse ou de mémoire, etc.).

Elles pourront donner lieu à une communication orale de 25 minutes, durant l’une des quatre séances de notre séminaire, le 30 janvier, le 13 février, le 20 mars et le 14 avril 2026, puis à une publication dans le bulletin de l’association Questes, sous format papier et numérique sur le site internet du bulletin.

Les candidates et candidats devront solliciter leur laboratoire ou leur école doctorale pour la prise en charge des frais de déplacement ; en cas de difficulté pour le transport ou l’hébergement, les personnes concernées peuvent néanmoins écrire aux organisateurs et organisatrices.

Le comité d’organisation : Geoffrey Derain, Alice Faure, Adélaïde Pilloux

—

Bibliographie indicative

AMER, Sahar, Crossing Borders : Love Between Women in Medieval French and Arabic Literatures, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2008.

BOQUET, Damien, L’Ordre de l'affect au Moyen Âge : Autour de l'anthropologie affective d’Aelred de Rievaulx, Caen, Publications du CRAHM, 2005.

BOQUET, Damien, « Faire l'amitié au Moyen Âge », Critique, vol. 716-717, no 1, 2007, p. 102, https://doi.org/10.3917/criti.716.0102.

BOQUET Damien et NAGY Piroska, Sensible Moyen Âge. Une histoire des émotions dans l’Occident médiéval, Paris, Éditions du Seuil, 2015.

BOSWELL, John, Les Unions du même sexe dans l’Europe antique et médiévale, Paris, Fayard, 1996.

BRAY, Alan, The Friend, Chicago, University Of Chicago Press, 2003.

CLASSEN, Albrecht et SANDIDGE, Marilyn (dir.), Friendship in the Middle Ages and Early Modern Age : Explorations of a Fundamental Ethical Discourse, Berlin, De Gruyter, 2011.

ELMES, Melissa R., « ‘Compassion and Benignytee’: A Reassessment of the Relationship Between Canacee and the Falcon in Chaucer’s ‘Squire’s Tale’ », Medieval Feminist Forum, 54, n°1, 2018, p. 50–64.

FADERMAN, Lilian, Surpassing the Love of Men, New York, William Morrow, 1981.

GIRARD, René, « Love and hate in Yvain », dans Modernité au Moyen Âge: le défi du passé, dir. Brigitte Cazelles et Charles Méla, Genève, Droz, 1990, p. 249-262.

HARUNA-CZAPLICKI, Hiromi, « Les livres et l'amitié. Les manuscrits enluminés donnés aux dominicains de Toulouse par Bernard de Castanet », dans La Bibliothèque des dominicains de Toulouse, dir. Émilie Nadal et Magali Vène, 2020, Toulouse, Presses Universitaires du Midi, p. 69-80.

HEUSCH, Carlos, « De amicitia. Penser l’amitié au Moyen Âge », Cahiers d’études hispaniques médiévales, 2019/1, n° 42, p. 9-18.

IMBACH, Rudolf et ATUCHA, Iñigo, Amours plurielles : Doctrines médiévales du rapport amoureux de Bernard de Clairvaux à Boccace, Paris, Éditions du Seuil, 2006.

JAEGER, Stephen, Ennobling Love : In Search of a Lost Sensibility, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1999.

LEFLER, Nathan, Theologizing Friendship : How Amicitia in the Thought of Aelred and Aquinas Inscribes the Scholastic Turn, Cambridge, James Clarke, 2014.

LEGROS, Huguette, « Le vocabulaire de l’amitié, son évolution sémantique au cours du XIIe siècle », Cahiers de civilisation médiévale, n° 90, avril-juin 1980, p. 131-139.

LEGROS, Huguette, L'Amitié dans les chansons de geste à l'époque romane, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 2001.

LE JAN, Régine, Ami ou ennemi : L’ami, l'inimitié et leurs enjeux politiques, Paris, Éditions du Seuil, 2024.

LOCHRIE, Karma et VISHNUVAJJALA, Usha (dir.), Women’s friendship in medieval literature, Columbus, The Ohio State University Press, 2022.

MAZEL, Florian, « Amitié et rupture de l’amitié. Moines et grands laïcs provençaux au temps de la crise grégorienne (milieu XIe‑milieu XIIe siècle) », Revue historique vol 307, n°1 , 2005, p. 53‑95.

OBRY, Vanessa, « Amitiés de femmes, ordre social et ordre narratif dans les romans français en vers du XIIIe siècle », dans Freundschaft. Eine politisch-soziale Beziehung in Deutschland und Frankreich, dir. Bertrand Haan et Christian Kühner, 2013, p. 12-19.

PEREIRA, Ana Paula Lopes, « L'amour d'amitié dans la structure narrative propre aux prologues des Vitae de bienheureuses du diocèse de Liège au XIIIème siècle », Bibliotheca Augustiniana vol. 11, 2021, p. 63-91.

PETOLETTI, Marco, « ‘Quid tuum seu a te factum non laudem?’, Amitié intellectuelle et culture dans les lettres de Boccace à/sur Pétrarque », dans Échanges épistolaires autour de Pétrarque et Boccace, dir. Sabrina Ferra, Paris, Honoré Champion, 2021, p. 85-102.

SAXCÉ, Anne de, « Avant les amitiés. Saint Augustin et la possibilité de l'amitié », Les études philosophiques, vol. 137, 2021, p. 123-140.

SCHOTLAND, Sara, « Talking Bird and Gentle Heart: Female Homosocial Bonding in Chaucer’s “Squire’s Tale” » dans Friendship in the Middle Ages and Early Modern Age. Explorations of a Fundamental Ethical Discourse, dir. Albrecht Classen et Marilyn Sandidge, Berlin et New York, De Gruyter, 2011, p. 525-542

SCHWEITZER, Ivy, « Making Equals : Classical Philia and Women’s Friendship », Feminist Studies, 42, n°2, 2016, p. 337‑364.

SÈRE, Bénédicte, Penser l’amitié au Moyen Âge : étude historique des commentaires sur les livres VIII et IX de l’Éthique à Nicomaque (XIIIe-XVe siècle), Turnhout, Brepols, 2007.

SÈRE, Bénédicte, « Amitié et hiérarchie. Une histoire de l'équilibre affectif », Cahiers d'études hispaniques médiévales, vol. 42, 2019, p. 19-32.

ZEIKOWITZ, Richard E., Homoeroticism and Chivalry: Discourses of Male Same-Sex Desire in the Fourteenth Century, New York and Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003.