Journée d’étude

Université de Lille – 9 avril 2026

propositions de communication à envoyer avant le 15 janvier 2026

Scènes de crime.

Du fait divers au true crime : documenter, reconstituer, médiatiser

Dans la série Outreau, un cauchemar français, proposée par Netflix en 2024, on voit le juge Burgaud tourner autour d’une maquette imposante reconstituant l’immeuble dans lequel des enfants racontent avoir subi de façon répétée des violences sexuelles, dans l’appartement familial. Des zooms permettent de pénétrer dans l’appartement reproduit en miniature, s’arrêtant sur un meuble contenant des objets morbides, un lit, un écran de télévision. La pièce dans laquelle est installée la maquette est sombre, magnifiant l’effet dramatique de cette effraction proposée dans l’intimité d’un fait divers qui a défrayé la chronique à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

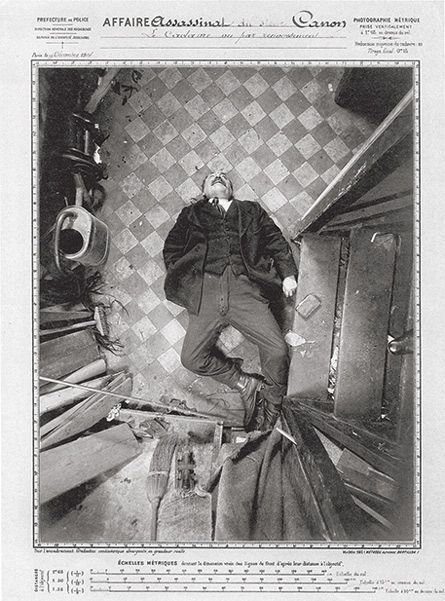

La scène de crime fait partie de l’imaginaire du fait divers. Reproduite dans les journaux illustrés au 19esiècle, parfois proposée à la visite ou reconstituée dans les musées de cire qui font florès dans l’Angleterre victorienne, plus tard utilisée en décor pour l’adaptation cinématographique de In Cold Blood (Richard Brook, 1967), elle fait l’objet d’une fascination certaine. Son vocabulaire contemporain – bande de scotch jaune et noir, marquage à la craie, positionnement de drapeaux marquant les indices – s’est répandu dans les fictions comme dans les séries de true crime, dans un rapport plus ou moins spectacularisé et voyeuriste au crime censé faire la distinction entre production mainstream et production plus élitiste. Pourtant, alors même que ce topos de la scène de crime s’impose à l’écran comme dans les imaginaires, il demeure encore peu étudié, comme le remarquent les commissaires de la récente exposition « Fait divers. Une hypothèse en 26 lettres, 5 équations et aucune réponse » quand ils déclarent : « la plupart des études qui font autorité sur le fait divers ont donné assez peu de place à l’image et à la culture visuelle. Cela est d’autant plus surprenant que le fait divers doit une grande partie de sa fortune à la pulsion scopique, pour ne pas dire voyeuriste qu’elle aiguillonne »1.

Dans certaines séries Netflix (Grégory, American Manhunt : O.J. Simpson), la scène de crime est évoquée par les archives visuelles policières qui peuvent se retrouver exposées et remontées, une pratique qui questionne les frontières de la décence comme celles du droit (notamment à l’image). Certains corpus, que l’on croyait réservés aux professionnels – police scientifique notamment – se trouvent ainsi désormais valorisés et analysés, exposés au travers de films, séries et même de beaux livres2. Bien que cherchant à échapper à toute subjectivité, ces images professionnelles relèvent de cadrages et de regards qui en orientent la composition comme la lecture3. À quoi s’ajoutent les scènes de reconstitution, présentes dans les productions audiovisuelles contemporaines sous forme d’archives, mais aussi de dispositifs qui peuvent prendre différents aspects (citations visuelles, récit et témoignages, scènes rejouées et reenactment, remploi d’images d’archives…), dans les documentaires comme dans les productions de true crime parfois fictionnalisées.

Nous souhaitons donc au cours de cette journée d’étude nous concentrer sur les dimensions visuelles, médiatiques et culturelles de ce topos caractéristique des productions médiatiques et artistiques qui s’intéressent aux faits divers et aux crimes réels. Cette journée, qui sera suivie en 2027 par une manifestation consacrée aux imaginaires sonores du fait divers et du true crime, abordera la scène de crime au cinéma et dans les séries télévisées, mais peut s’élargir aux domaines de la littérature, de la bande-dessinée, de la photographie et des œuvres plastiques. Parmi les pistes d’analyse, certains axes pourront être privilégiés – sans pour autant s’y limiter :

La scène de crime comme topos générique et médiatique. On envisagera les modalités de représentation de la scène de crime dans les œuvres audiovisuelles comme dans d’autres productions artistiques et médiatiques : remploi d’images photographiques (notamment les archives de la police scientifique) dans des films ou séries ; formes et fonctions de la reconstitution (documentaires, formes fictionnalisées…) ; modalités et statut de la scène de crime (lieu du crime, moment du crime…) ; esthétique de la scène de crime (dramaturgie, éventuels aspects spectaculaires…) ; traitement de la scène de crime comme élément de distinction entre des productions mainstream vs plus élitistes.

Questions éthiques et juridiques posées par la scène de crime. Quel rôle et quelle place les scènes de crime et leur médiatisation accordent-elles respectivement aux différents acteurs du crime et de l’investigation (victimes, coupables avérés ou présumés, témoins, enquêteurs…) ? Quelles sont les éventuelles contraintes juridiques et légales qui déterminent le travail des scénaristes, metteurs en scène, photographes, etc. qui s’attachent à la scène de crime?

Aspects historiques et socio-culturels. Topos médiatique contemporain, la scène de crime s’inscrit dans une longue histoire de médiatisation et représentation des faits divers criminels dont on pourra considérer les évolutions dans différents médias. On pourra également s’interroger sur les dimensions culturelles (raciales, sociales, genrées…) des scènes de crime représentées.

La scène de crime : local vs global. On pourra considérer la scène de crime à l’écran comme un espace de négociation géopolitique entre local et global, uniformisation et spécificité nationale, en particulier dans une économie contemporaine de la plateformisation qui vise à une large circulation des œuvres et des contenus au-delà des frontières nationales.

—

Comité scientifique : Benjamin Campion (Université de Lille), Gaspard Delon (Université Paris Cité), Barbara Laborde (Université Sorbonne Nouvelle), Marc Vervel (Université Paris Cité)

Organisation : Emmanuelle Delanoë-Brun (Université Sorbonne Nouvelle), Mélissa Gignac (Université de Lille), Pierre-Olivier Toulza (Université Paris Cité)

—

Les propositions de communication, d’une page maximum, en français ou en anglais, accompagnées d’une brève bio-bibliographie, sont à envoyer avant le 15 janvier 2026 aux trois adresses suivantes :

emmanuelle.delanoe-brun@sorbonne-nouvelle.fr, melissa.gignac@univ-lille.fr, pierre-olivier.toulza@u-paris.fr

—

1 Nicolas Surlapierre, « La méthode Zodiaque ou la tête de l’emploi », dans Faits divers : une hypothèse en 26 lettres, 5 équations et aucune réponse [exposition, Vitry-sur-Seine, MAC VAL, 15 novembre 2024-13 avril 2025] cat. exp., Nicolas Surlapierre et Vincent Lavoie (dir.), p. 7.

2 Voir par exemple l’ouvrage photographique préfacé par James Ellroy, Scènes de crimes à L.A. : 40 ans d’archives criminelles, éd. par Tim Wride, Paris, La Martinière, 2004. Voir aussi Laurence Druez et Xavier Rousseau (dir.), Scènes de crimes. La photographie policière, témoin de l’enquête judiciaire, Bruxelles, éditions Racine, 2023, p. 8.

3 « Pour de nombreuses scènes de crime dès les premières années, il y a des clichés pris des quatre coins d’une pièce avant de prendre une ou deux photos avec une vue de très près ou de très haut. Sur celles-ci, on voit en général les pieds du collègue monté sur une chaise ou autre dans le coin en bas à gauche : il pourrait s’agir d’un code indirect pour déterminer la manière de regarder la photo. » Propos recueillis par Clémence Delacour dans « Du terrain au laboratoire, le policier scientifique face au crime. Interview du commissaire Simon, chef de la Police technique et scientifique de la Police Judiciaire Fédérale de Liège », dans Laurence Druez et Xavier Rousseau (dir.), Scènes de crime, op. cit., p. 44.