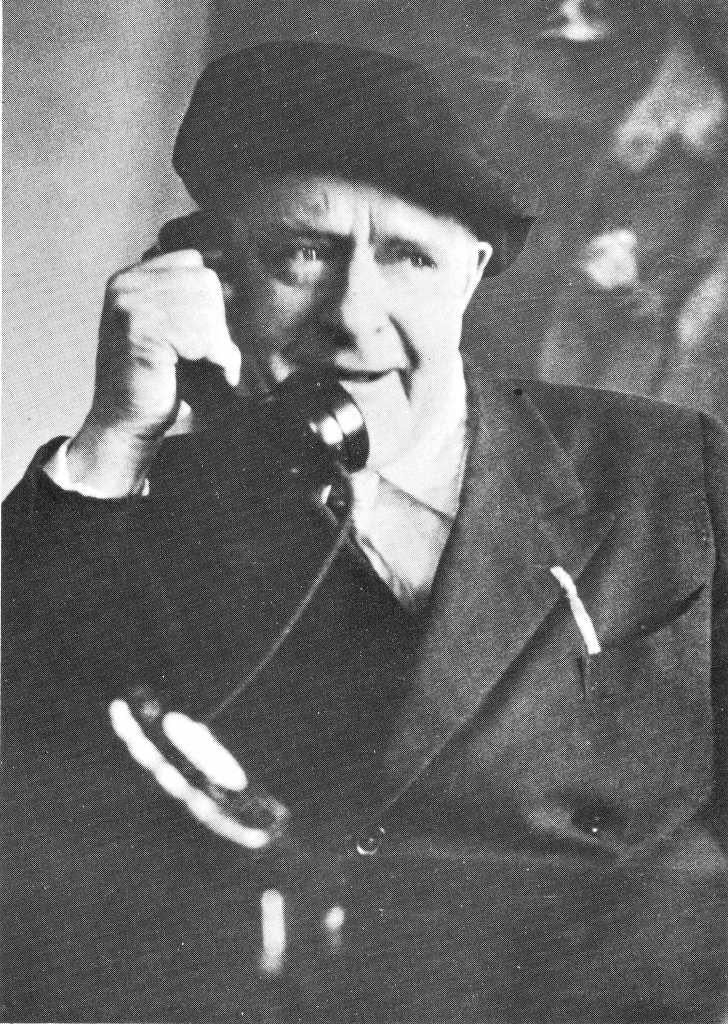

L'humour de Charles-Albert Cingria au cœur de la littérature romande et française

Colloque international

Université de Lausanne, les 29 & 30 octobre 2026

« Je suis brun, je suis grand. Beaucoup plus en tout cas que pas mal d’êtres

à qui personne ne songe jamais à dire qu’ils sont petits

– mais, à moi, on me dit que je suis petit. »[1]

En 1997, le premier colloque international consacré à Charles-Albert Cingria, Érudition et liberté. L’Univers de Cingria a initié une dynamique. Dans le sillage du colloque et de sa publication chez Gallimard aux « Cahiers de la NRF », une équipe de recherche a publié, au cours des vingt ans qui ont suivi, une nouvelle édition des Œuvres complètes de Cingria qui a fait plus que doubler le volume des textes disponibles de notre auteur (7 volumes publiés entre 2011 et 2022 à L’Âge d’Homme).

Ce nouveau corpus fait mieux voir l’importance de Cingria pour la Suisse romande et la France du premier XXe siècle et appelle désormais de nouveaux travaux. Érudit et vagabond, pamphlétaire et chroniqueur, musicologue, historien et conteur incomparable, l’auteur se donne pour posture d’en changer toujours et se trouve souvent là où on ne le cherchait pas. Les médiévistes, les musicologues aussi bien que les critiques de l’actualité sociale et les moralistes le revendiquent à juste titre. De l’esperanto aux troubadours en passant par la musique de Stravinski et les loutres du lac Léman, Cingria a fait l’éloge de tout ce qui « simplement existe »[2] – et la satire du reste – inspirant tour à tour Claudel, Cocteau, Paulhan, Jacques Réda, Pierre Bergounioux ou Pierre Michon.

Ce deuxième colloque consacré à l’auteur propose de se concentrer sur la dimension humoristique de son écriture. Initiée par un pamphlet contre l’espéranto, l’œuvre de Cingria n’a en effet cessé d’être le lieu d’expression des passions de l’écrivain, toujours pleinement engagé dans la défense ou dans l’éreintement de ce qui se présentait à lui, mais toujours avec humour : « À quel parti est-ce que j’appartiens ? À aucun et à tous. Non, à vrai dire, parce que je suis versatile, mais parce que en un rien de temps les étiquettes ne correspondent plus au contenu. Ce sont, en d’autres termes, les partis qui changent. »[3]

Considéré comme « un grand révélateur d’intelligence »[4], le rire cingriesque a été porté au compte de sa capacité à susciter la surprise (digression permanente, renversement des attentes, etc.). À ce versant, qui trouve des expressions aussi bien narratives que rhétoriques, s’ajoute un volet étroitement lié à la figure de l’auteur, qui pratique la dérision et l’auto-dérision (Jérôme Meizoz lui reconnaît une régulière posture de « bouffon »[5]). Enfin, ses positions souvent outrées, dans l’éloge ou le blâme, font également le sel de son propos.

Le colloque appelle à toutes les contributions qui chercheront à caractériser l’humour de Charles-Albert Cingria – ses formes, ses fonctions, ses variations selon les genres et les contextes de publication… Les propositions plus larges, sur l’humour dans la littérature romande et française dans la première moitié du XXe siècle, permettant de mieux situer et saisir les pratiques de Cingria, seront également appréciées.

« Mais enfin pourquoi ce rire ? Oh, quelle question ! Le rire, qui est-ce qui peut arrêter le rire ? Demandez-lui sa raison, surtout si vous vous doutez que vous en faites les frais. Demandez-la aimablement, vous le verrez repartir ; fermement : vous le verrez augmenter ; fâchez-vous : vous le verrez éclater. Riez alors avec lui : ce sera un prétexte à lâcher toutes les écluses et, riant vous-même, vous en ferez ouvertement et davantage les frais. Entrez alors dans une épouvantable fureur. Ce sera le rire volcanique et cataclysmique. N’ignorez pas qu’il brave les supplices et brave la mort. Ils mourront, certes, mais de rire. »[6]

Regardé de haut par des écrivains de la mesure, tel Gide, Cingria a à son tour déchaîné les passions de ses contemporains comme de ses successeurs et son exemple reste un modèle de liberté d’écriture qui a encore beaucoup à nous apporter.

—

Toutes les propositions sont les bienvenues.

Merci de les envoyer jusqu’au 15 mars 2026 à : Alain Corbellari (alain.corbellari@unil.ch), Rudolf Mahrer (rudolf.mahrer@unil.ch) et Alessio Christen (alessio.christen@unil.ch)

—

Comité scientifique :

Raphaël Baroni (UNIL), Marie Frisson (Sorbonne Nouvelle), Jérôme Meizoz (UNIL), Émilien Sermier (UNIL)

—

[1] Ch.-A. Cingria, « [Pour me nourrir…] », Œuvres complètes, Propos, 2, L’Âge d’Homme, 2014, p. 1016.

[2] Voir « Éloge simplement de ce qui existe », 16 octobre 1942 dans les Petites Feuilles, no 5, pp. 1-2 ; dans Œuvres complètes, Propos, 2, op. cit., p. 1143.

[3] Ch.-A. Cingria, « Ce qui décidément ne va pas ensemble », Formes et Couleurs, no 1, janvier 1944, pp. 124-125 ; dans Œuvres complètes, Propos, 2, op. cit., p. 756.

[4] Ch.-A. Cingria, « Ce pays qui est une vallée », Aujourd’hui, no 101, 5 novembre 1931, pp. 1-7 ; dans Œuvres complètes, Récits, 1, L’Âge d’Homme, 2011, p. 130.

[5] Jérôme Meizoz, « Genre littéraire et posture d’auteur : Charles-Albert Cingria et la NRF » et « Le Bouffon et leCommuniste : quand Cingria n’aime qu’Aragon », dans Postures littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur, Genève, Slatkine érudition, 2007, p. 151-175 et p. 177-185.

[6] Ch.-A. Cingria, Le Canal exutoire, Mermod, Lausanne, 1931 ; dans Œuvres complètes, Récits, 2, L’Âge d’Homme, 2012, p. 213.