Caricaturer le politique : formes, fonctions et enjeux d’hier à aujourd’hui (Brest - Faculté Victor Segalen)

Il existe, en France comme à l’étranger, une longue tradition de caricature politique qui représente le pouvoir en le contestant et conteste le pouvoir en le représentant. Que ce soit dans un véritable but critique ou seulement ludique, la caricature déforme les traits physiques de personnalités politiques et relève du symbolique afin de dévoiler quelque chose. Ce faisant, l’image caricaturale met en tension le rire et la dérision d’une part, la responsabilité et la subversion de l’autre. La caricature apparaît potentiellement comme un mode d’engagement, une forme de résistance et un outil d’éducation citoyenne. L’image satirique interroge ce que signifie rire du pouvoir en démocratie et dans les autres régimes politiques, lorsqu’ils l’autorisent.

La méthode de l’analyse du discours, en particulier son école française, a pour origine une analyse du discours politique qui cherche à comprendre les mécanismes linguistiques de l’idéologie. Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’interroger l’aspect idéologique du discours politique, mais le flanc qu’il prête à la caricature. On peut rappeler que la caricature renvoie étymologiquement à l’idée de charge (Deligne, 2015). L’auteur distingue une première caricature aimable et gratuite, puis une caricature qui se politise et devient acerbe avant de chercher à obtenir de nouvelles lettres de noblesse artistique. Ainsi la caricature du politique est-elle ou non politique. La caricature du pouvoir peut ne présenter ni visée politique particulière ni engagement quelconque. La caricature est donc à la fois interne et externe au discours politique : un discours politique peut apparaître caricatural par son aspect outré ; il peut également l’être par la mise en scène caricaturale du discours de l’autre.

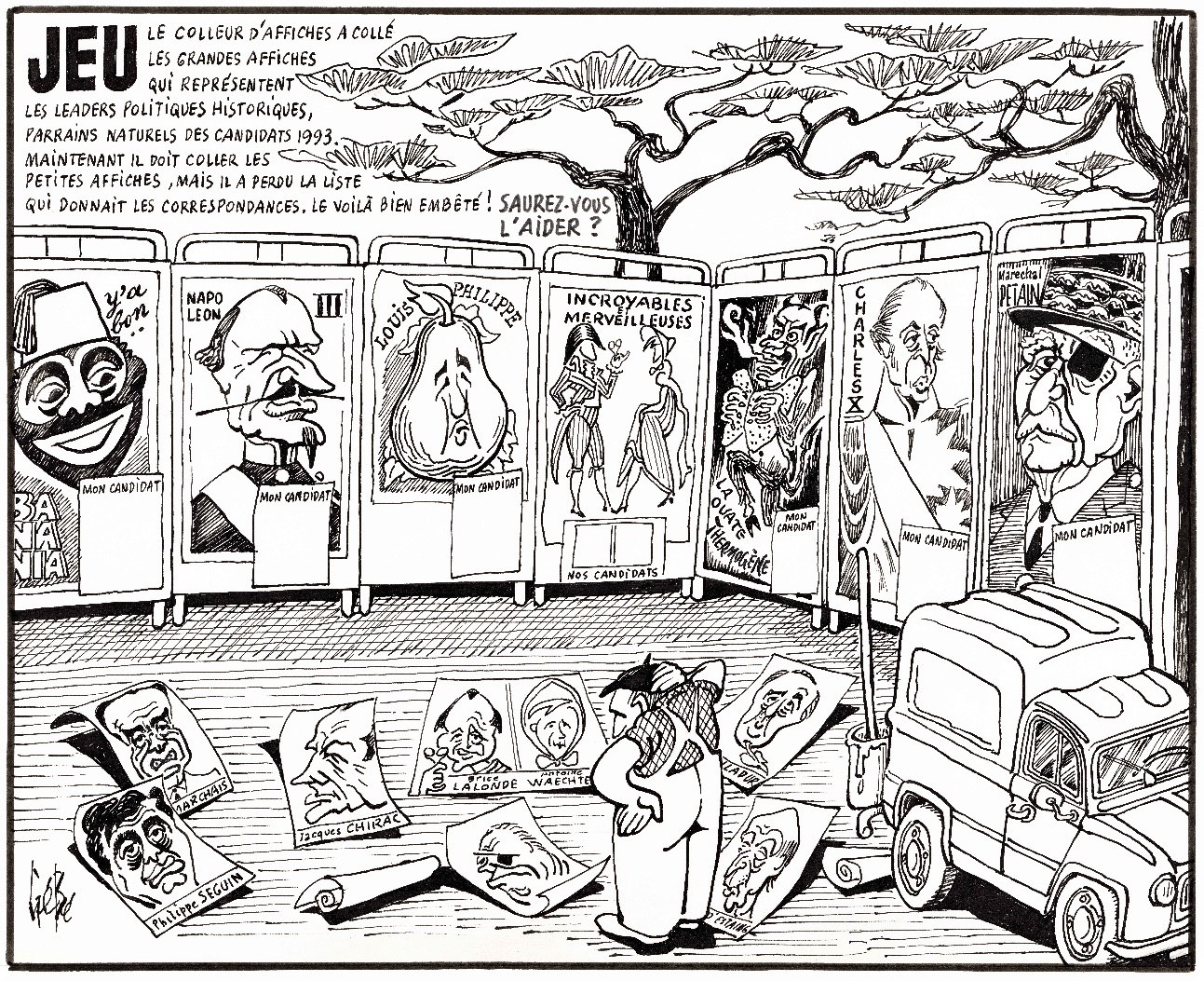

L’un des lieux de prédilection de la caricature est le dessin de presse et, concernant la France, on peut citer quelques exemples de titres de journaux plus ou moins récents : La Caricature, L’Assiette au beurre, Le Charivari et Le Rire, sans oublier Charlie Hebdo. La caricature fait bon ménage avec le dessin de presse. Ce dernier fonctionne alors seul ou en série ; il peut être placé en une ou relégué à un emplacement moins en vue. Mais on trouve également des formes plus rares ou discrètes d’estampes satiriques, de la gravure à la carte postale politique. De nos jours, la caricature se développe, avec ou sans entrave, dans la sphère numérique. Partie prenante dans la formation de l’opinion publique, elle constitue un espace de médiation entre gouvernants et gouvernés.

La revue Mots. Les langages du politique a consacré deux numéros au moins à la caricature : « Caricatures politiques » (1996) et « Trente ans d’étude des langages du politique (1980-2010) » (2010). Dans le second, Marc Bonhomme dresse un état des lieux dans lequel il reprend les approches sémiotique (Nicole Everaert-Desmedt, 1994) et rhétorique (Malin, 1995) et les inscrit dans le contexte de trois grandes orientations : « Un intérêt prédominant pour la caricature imprimée », « Des recherches très ciblées sur la caricature télévisuelle » et « Caricature politique et internet ». Tout en nous inscrivant dans le sillage de cette approche linguistique de la caricature politique, nous souhaitons compléter les approches politistes, historiennes et médiatiques par une approche proprement discursive.

Dans cette perspective, on peut également, d’hier à aujourd’hui, se demander si la caricature du politique n’a pas changé de paradigme, passant du contre-discours face à l’autorité à la déstabilisation d’un pouvoir chancelant. L’influence de la caricature politique varie sans doute en fonction de l’air du temps : faible en temps de paix et de prospérité, forte en temps de crise et de contestation. La crise de la représentation politique se comprend aujourd’hui notamment dans la perspective d’une radicalisation idéologique et d’âpres débats sur la liberté d’expression.

Caricaturer le politique présente des aspects esthétique, éthique et politique. Le rapport contemporain à la caricature révèle un conflit symbolique sur le dicible, le visible et le risible. Entre art, discours et satire, la caricature pose un regard à la fois social et culturel sur les institutions, les dirigeants et les idéologies. En croisant les travaux de Michel Foucault et Patrick Charaudeau, il est possible de jeter les premières pierres d’une analyse du discours de caricature. Dans le troisième volume de Dits et écrits, on trouve un texte intitulé « Les Têtes de la politique ». Ce texte bref sert, à l’origine, de préface à En attendant le grand soir (1976) de Wiaz. Michel Foucault y opère notamment une distinction entre caricature et charge. Mais nous intéresse surtout son approche de l’image du pouvoir. En grossissant, la caricature diminue l’homme de pouvoir et c’est bien cette idée du discours caricatural comme discours qui ôte le pouvoir à qui n’a plus de tête qui hante Michel Foucault dans une méditation dont le point de départ est l’arrestation du roi de France à Varennes en 1791.

Notre analyse de la caricature politique s’inscrit enfin dans le sillage des travaux de Mikhail Bakhtine, en particulier sa vision du monde carnavalesque. En effet, le chercheur s’intéresse à tout ce qui s’oppose à l’idéologie officielle du sérieux. Il en va de même de la caricature dans son opposition à toute forme de gravité. Ainsi les concepts de dialogisme et de renversement sont-ils pertinents pour penser le discours caricatural qui s’inscrit alors, de façon iconique et non verbale, dans la tradition de la satire ménippée.

Le présent colloque s’inscrit notamment dans le programme de recherche intitulé « La Caricature face à la mondialisation » au sein du laboratoire « Héritage et Création dans le Texte et l’image » (UR 4249). Ridiculosa est l’une des deux revues scientifiques du laboratoire. Il est également lié à l’EIRIS – Équipe Interdisciplinaire de Recherche sur l’Image Satirique – fondée en 1992. Du premier colloque de l’EIRIS à Poitiers en 1993, intitulé « L’Étranger dans l’Image Satirique » au dernier à ce jour « La Perception de la Chine dans la caricature occidentale » à Brest en 2021, la question du politique innerve les thématiques des différents colloques de l’équipe, ainsi « Le Rire des Nations » (Munich, 2000), « Stéréotypes nationaux et caricatures » (Rio, 2006), « Caricature franco-britannique » (Brest, 2012) ou encore « Les relations franco-allemandes dans la presse et le dessin de presse » (Limoges, 2013).

Dès l’origine, la revue Ridiculosa s’est intéressée, de façon directe ou indirecte, à la caricature du politique. Ainsi le premier numéro, publié en 1993, se focalise-t-il sur l’affaire Dreyfus qui coupe la France en deux, cristallise l’antisémitisme et fait apparaître le concept d’intellectuel. Trois ans plus tard, le thème politique revient, en 1997, dans le quatrième numéro intitulé « Tyrannie, dictature et caricature ». Le politique se perçoit ensuite en filigrane dans bien des numéros de la revue. La revue Ridiculosa a également analysé le discours caricatural iconique d’un certain nombre de figures : Napoléon III (Tillier, 1997 ; Gardes, 1997), Nicolas II (De Perthuis, 1997). L’une des plus importantes est sans doute la figure de Louis XIV, qui donne lieu à un discours dont la charge est masquée par le style apollinien (Duprat, 1997).

Pour interroger les différents aspects de la caricature du politique, les organisateurs du présent colloque souhaitent favoriser l’interdisciplinarité. Toutes les méthodes qui traitent de la caricature politique sont susceptibles de retenir l’attention, à condition de s’appuyer sur un corpus d’images.

Suggestions d’axes :

- L’image caricaturale : construction et déconstruction du pouvoir.

- Les supports et les formes de la caricature : le journal, l’affiche, la carte postale, internet.

- Le caricaturiste politique comme artiste engagé ou non.

- Femmes et hommes politiques : victimes et proies.

- Figures autoritaires et figures ridicules.

—

Modalités de soumission et calendrier :

Les propositions de communication d’une longueur de 300 à 500 mots, ainsi qu’une courte bio-bibliographie doivent être adressés avant le 31 décembre 2025.

Contact : christophe.cosker@univ-brest.fr">christophe.cosker@univ-brest.fr

Les notifications d’acceptation seront envoyées aux participants le 27 mars 2025. L’ensemble des conférences aura lieu en présentiel et la langue de communication sera le français.

Le colloque se déroulera à l’UBO, faculté Victor Segalen.

Une publication est prévue dans un numéro thématique de la revue Ridiculosa. Des précisions sur ce point viendront par la suite.

—

Comité d’organisation :

Christophe Cosker, MCF, UBO

Jean-Claude Gardes, PU, UBO

Michael Rinn, PU, UBO

Mohamed Saki, MCF, UBO

—

Comité scientifique :

Marc Bonhomme, PU, Berne

Alain Deligne, PU, Münster

Sonia De Puineuf, UBO

Christophe Cosker, MCF, UBO

Jean-Claude Gardes, PU, UBO

Thibault Honoré, MCF, UBO

Michela Lo Feudo, PhD, Naples

Kimberley Pages-Jones, MCF, UBO

Michael Rinn, PU, UBO

Mohamed Saki, MCF, UBO

Yann Sambuis, Agrégé, Université Lumière, Lyon 2

—

Références bibliographiques :

Marc Angenot, 1889. Un état du discours social, Guillaume Pinson, 1989.

Laurent Baridon et Martial Guédron, Art et histoire de la caricature, Paris, Citadelles & Mazenod, 2015.

Laurent Bihl et alii, La Caricature… Et si c’était sérieux ? Décryptage de la violence satirique, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2015.

Bild als Waffe.Mittel und Motive der Karikatur in fünf Jahrhunderten, Langemeyer, Gerhard, Unverfehrt und Herwig, 1984.

Marc Bonhomme, « La Caricature politique » dans Mots. Les langages du politique, numéro 94 « Trente ans d’étude des langages du politique (1980-2010) », 2010.

Patrick Charaudeau, Le Discours politique. Les masques du pouvoir, Paris, Vuibert, 2005.

Emmanuel Cherrier, Pierre-Alexis Delhaye, Serge Deruette et Stéphane François (dir.), Neuvième art, pouvoirs et politique, Valenciennes, Presses universitaires, 2024.

Alain Deligne, Charger. L’Idée de poids dans la caricature, Paris, L’Harmattan, coll. « Champs visuels », 2015.

Bruno De Perthuis, « Pastiches d’images évoquées dans des discours mémorables ou dans la presse écrite » dans Ridiculosa, numéro 3 « Pastiches et parodies de tableaux de maîtres », Brest, Université de Bretagne Occidentale, 1996, p. 153-174.

Bruno De Perthuis, « La dictature de l’autocrate Nicolas II à travers les symboles du knout et de la botte russe » dans Ridiculosa, n°4 « Tyrannie, dictature et caricature », Brest, UBO, 1997, p. 59-72.

Annie Duprat, « Louis XIV : le soleil éclipse » dans Ridiculosa, n°4 « Tyrannie, dictature et caricature », Brest, UBO, 1997, p. 17-30.

Walther Fekl, « Tyrannie, dictature et caricature » dans Ridiculosa, n°4 « Tyrannie, dictature et caricature », Brest, UBO, 1997, p. 6-16.

Michel Foucault, « Les Têtes de la politique » dans Dits et écrits. 1954-1988, tome 3 « 1976-1979 », Paris, Gallimard, 1994, p. 9-13.

Jean-Claude Gardes, « Napoléon III et la caricature allemande. La déchéance d’un tyran ridicule » dans Ridiculosa, n°4 « Tyrannie, dictature et caricature », Brest, UBO, 1997, p. 47-58.

Michel Ragon, Le Dessin d’humour. Histoire de la caricature et du dessin humoristique en France, Paris, Seuil, 1992.

Bertrand Tillier, « Napoléon III et la caricature en 1870 : histoire d’une dissolution » dans Ridiculosa, n°4 « Tyrannie, dictature et caricature », Brest, UBO, 1997, p. 31-46.

Bertrand Tillier, Caricaturesque. La Caricature en France, toute une histoire… de 1789 à nos jours, Paris, La Martinière, 2016.

Wiaz, En attendant le grand soir, Paris, Denoël, 1976.