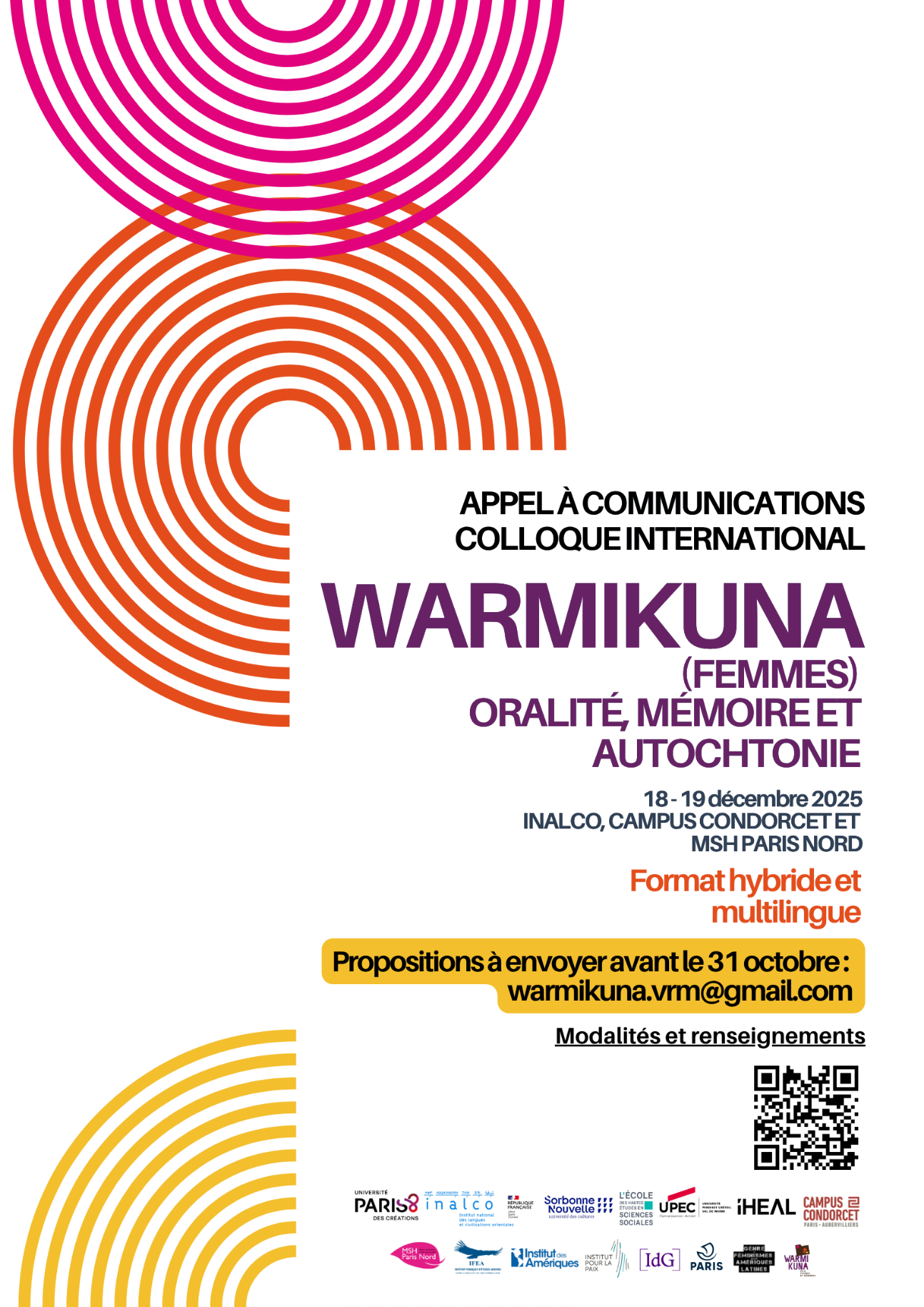

APPEL À COMMUNICATIONS

COLLOQUE INTERNATIONAL

WARMIKUNA (FEMMES)

Oralité, mémoire et autochtonie

18 et 19 décembre 2025

Parmi les près de 7000 langues parlées dans le monde, près de 40% seraient en danger d’extinction au long terme d’après l’UNESCO. Ce constat a poussé l'institution à « célébrer » en 2019 l'année internationale des langues autochtones et à inaugurer en 2022 la « Décennie des langues autochtones » (2022-2032) dans la perspective de mettre à l'ordre du jour la préservation, la revitalisation et la promotion de ces langues. Le colloque Warmikuna (femmes) - oralité, mémoire et autochtonie, se propose de prolonger ces interrogations à l'échelle des Amériques. Résolument comparatiste et interdisciplinaire, il a pour objectif d’aborder ces problématiques dans leur dimension transaméricaine et depuis une perspective de genre (Scott, 1986), en inscrivant les voix des femmes, dans leur diversité de genre et sexuelle, au cœur de ces réflexions.

Réfléchir à l’autochtonie, à l’oralité et à la mémoire dans les Amériques depuis une perspective de genre, implique d’interroger un certain nombre d’imaginaires construits autour des femmes et de l’ethnicité. Si les femmes se trouvent au cœur des représentations communément médiatisées de l’autochtonie (De la Cadena, 1991), leurs voix, leur capacité créatrice ainsi que le contenu de leurs propos sont généralement effacées de la sphère publique et moins abordées par la recherche classique en sciences sociales (Ardener, 1975; Sieder, 2017; Lavinas-Picq, 2018). Ces constats sont d’autant plus flagrants lorsqu’il s’agit des langues autochtones. En effet, pas toujours reconnues légalement et généralement maintenues sous des régimes de minorité et d’oralité, ces langues gardent un statut marginal dans l’historiographie académique, dans les médias et dans les instances de l’État en général.

« Gardiennes des territoires », « protectrices de la langue », « porteuses de mémoire » : ces formules rendent compte des principales représentations rattachées aux femmes assignées comme autochtones. Mais encore faudrait-il commencer par s’interroger sur ce que cette assignation englobe, imbrique ou, au contraire, exclue et les différentes modalités d’auto-identification des personnes en question : se revendiquent-elles « autochtones », « natives-américaines » ? « Indigènes », « paysannes » ? Revendiquent-elles une appartenance à une ethnie spécifique, sont-elles « métisses », d’« ascendance indigène », cisgenres, transgenres, issues de la diversité sexuelle et de genre, monolingues, bilingues, plurilingues ?

La langue a souvent été abordée en tant qu’élément constitutif de l’identité, de l’ethnicité et du territoire. Toutefois, les divers processus politiques du continent américain touchant aux questions territoriales, notamment ceux faisant suite aux réformes agraires, ont complexifié ces rapports (Robin, Delacroix, 2017). En outre, les réalités structurelles et mobilités actuelles des femmes en question tendent à leur tour à nuancer les imaginaires qui leur ont été attribués. Si une part conséquente des femmes locutrices de langues autochtones travaille la terre, habite en milieu rural, dans les régions montagneuses ou dans les forêts tropicales et subtropicales, leur présence en milieu urbain est croissante et non négligeable. C’est par exemple dans les capitales andines où l’on retrouve la majorité des locuteur.ices du quechua, du kichwa ou de l’aimara. Pourtant certaines législations, comme celle péruvienne, ne reconnaissent pas le statut de peuple autochtone aux communautés implantées dans les villes. Il convient donc de s'interroger sur les limites des catégories juridiques en tant que vecteur d'attribution, voire d'essentialisation, dans un contexte où ce qui renvoie à l’autochtonie est particulièrement mobile et doit être contextualisé.

Par ailleurs, bien que la majorité des locuteur·ices en langue autochtone soit des locutrices, l'imbrication entre monolinguisme, minorité linguistique, analphabétisme et pauvreté rend souvent impossible la production écrite dans leur langue maternelle. Leur accès à la « ville lettrée » (Ángel Rama, 1984) comme aux principaux lieux contemporains de conservation (bibliothèques, archives, etc.) se voit aussi entravée. Mais cet ancrage dans l'oralité explique qu’elles soient le principal vecteur de transmission orale des langues et des savoirs autochtones, notamment au sein du foyer. Cependant, si l’association entre « mère » et « langue » semble s’imposer sans nuances dans l’usage qui est fait de la « langue maternelle », encore faut-il s’interroger sur le contexte et les implications politiques de cet usage (Boidin, 2013). Ce rôle est d’autant plus important lorsque les politiques linguistiques des États demeurent insuffisantes, inadaptées ou échouent à mettre en place des systèmes d’apprentissage et de préservation des langues autochtones, tels que l’Éducation Interculturelle Bilingue (EIB).

C’est pourquoi ces voix constituent une source précieuse pour la compréhension des communautés autochtones et de leur histoire, mais aussi des processus sociohistoriques dits « nationaux », à l’instar des conflits internes ou des dictatures. En effet, ces femmes, dans leur diversité, ont souvent joué des rôles cruciaux en tant que sujets politiques et elles en sont aussi les principales survivantes – comme en témoignent la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas au Mexique ou l’Association nationale des familles des séquestrés, détenus et disparus au Pérou (ANFASEP). Ces voix sont tout autant indispensables à la compréhension des violences de genre, sexuelles et reproductives les touchant particulièrement (féminicides, traite, stérilisations forcées). Leur prise en compte est aussi importante pour l’analyse des collectifs pionniers qu’elles ont fondés, comme le Missing and Murdered Indigenous Women aux États-Unis et au Canada ou encore l’Association nationale de femmes victimes de stérilisations forcées au Pérou.

Cette dernière décennie a vu émerger un intérêt croissant aussi bien pour les problématiques de genre que pour les problématiques liées aux langues autochtones. Sur ces points, les Amériques ont été à la fois au cœur des enjeux et force de propositions. Celles-ci font écho aux efforts déployés précédemment par les mouvements féministes en Inde ou en Afrique, qui ont développé les études subalternes et postcoloniales. Territoire de plus de 900 langues autochtones, les Amériques ont vu défiler les mobilisations contre les violences de genre les plus innovatrices et massives de la décennie (Ni una menos, Me too). Elles sont également le lieu d’élaboration d’un certain nombre de répertoires d’action politique et de concepts (fémicide/féminicide, sentipensar, acuerpar, sumaq kawsay) qui font actuellement partie de la grammaire féministe transnationale. Le continent a aussi été un des épicentres des luttes éco-environnementales où les femmes autochtones se sont placées au premier rang (Sharon Day aux États-Unis, Kanahus Manuel au Canada, Francisca Linconao au Chili ou Sônia Guajajara au Brazil) en mettant en avant les féminismes indigènes et communautaires, porteurs notamment de concepts tels que “corps-territoire” et “territoire-terre” (Cabnal, Falquet, 2015). Et on ne saurait oublier celles qui, entre wiphalas, wenufoyes et waracas, se sont imposées dans l’iconographie des différents « estallidos sociales » qui ont embrasé l’Amérique latine. Enfin, l’expansion des réseaux sociaux tels que TikTok ou YouTube a aussi donné lieu à un activisme linguistique très investi à la fois par les femmes locutrices de langues autochtones à des fins pédagogiques (Samay Cañamar en Équateur et Yenny Ortega au Paraguay) et par une jeune génération d’artistes qui reprennent la musique pop et les rythmes urbains dans les langues autochtones de leurs pays (Renata Flores au Pérou, Ñusta Picuasi en Équateur ou Sara Curruchich au Guatemala).

Ce double intérêt – genre et langues autochtones – n’a cependant que très ponctuellement convergé dans la recherche. Outre les interrogations sur les possibilités d’énonciation des voix subalternes (Spivak, 1985), il s’agira dans ce colloque de réfléchir sur la construction de « mémoires de genre » spécifiques (Jelin, 2002) : autour des modalités de production, de transmission et de réception ainsi qu’aux manières dont ces mémoires ont pu évoluer en fonction des différents contextes et revendications politiques et sociales dans le continent. Ce colloque propose ainsi d’analyser la participation des femmes autochtones et des locutrices de langues autochtones, dans leur diversité de genre et sexuelle, aux processus sociopolitiques sur la longue durée, leurs contributions épistémologiques et leurs modalités d’action. Dans cette perspective, un intérêt particulier sera porté sur les revers de l’histoire, les récits non-hégémoniques et les productions inédites. Ce colloque situera ainsi au cœur de ses réflexions le rôle de ces voix dans la construction de mémoires nationales ainsi que le rapport entre mémoire, corps et territoire. L’oralité s’impose comme point de départ, pour incorporer l’expression majoritaire de ces voix, mais il s’agira aussi de réfléchir aux relations entre oralité et d’autres vecteurs d’expression comme la musique, l’image, l’écriture ou la traduction.

Les propositions attendues peuvent être théoriques ou empiriques et peuvent aborder toute production orale, écrite ou audiovisuelle, provenant de l’ensemble de disciplines des sciences humaines et sociales réalisées par ou donnant une place prépondérante aux voix en langues autochtones des femmes des Amériques. Une attention toute particulière sera portée aux propositions des jeunes chercheur.ses. Nous accueillerons aussi des propositions des chercheur·ses indépendant·es, artistes et activistes. Les propositions devront exposer clairement le sujet, la problématique, le(s) terrain(s) et/ou corpus, ainsi que la méthodologie employée. Le colloque est prévu en format hybride et ne pourra pas prendre en charge les frais des déplacements des intervenant·es. Les interventions pourront se faire en présentiel ou en ligne. La publication d’une sélection des communications du colloque est prévue.

Axes thématiques suggérés (liste non exhaustive) :

Axe 1 Art, littérature et traduction

Littérature écrite et orale en langue autochtone

Les représentations autochtones dans la littérature et les arts visuels

Traduire les voix autochtones

Musique et productions culturelles en langue autochtone

Axe 2 Droits linguistiques

Interculturalité et plurilinguisme

Droits linguistiques, droits culturels et peuples autochtones

Initiatives de revitalisation des langues autochtones

Accès aux services publics en langues autochtones

Axe 3 Mémoires, paix plurielles, archives et nouvelles technologies

Travailler sur des archives orales, réflexions méthodologiques

Articulation entre études mémorielles et études de paix

Projets virtuels de revitalisation des langues autochtones

Projets muséaux, mémorialisation et voix autochtones

Axe 4 Corps, territoire et participation politique

Femmes, diversité de genre et sexuelle autochtones dans les mouvements sociaux

Changement climatique et luttes éco-environnementales

Épistémicides : langues, violences et territoires

Politiques du care et prise en compte des affects/affectivités

Axe 5 Féminisme et débats épistémologiques et stratégiques

Décolonialité, écoféminisme et féminisme communautaire

Réflexivité dans la recherche et la pratique féministe

Langues autochtones et féminismes

Langues de la proposition

Français, anglais, portugais et espagnol

Langues de la communication

Français, anglais, portugais, espagnol.

Dans un souci d’inclusivité linguistique, nous accueillons également des interventions en langues autochtones des Amériques, accompagnées d’un support écrit ou oral (résumé, présentation PowerPoint, auto-traduction consécutive, etc.) en français, anglais, portugais ou espagnol, afin de faciliter la circulation des échanges.

NB : l’organisation ne pourra pas assurer l’ensemble des traductions.

Calendrier de soumission

Propositions jusqu'au 31 octobre 2025 à envoyer sur warmikuna.vrm@gmail.com

Contenu des propositions

· Nom, prénom, affiliation, mail

· Titre de la communication

· Résumé (2 000 caractères maximum, espaces compris)

· 3 à 6 mots-clés

· Une bio-bibliographie de 5 lignes

Comité organisateur

Laura Cahier (Aix-Marseille Université, CERIC)

Salomé Cárdenas Muñoz (EHESS - Mondes Américains / Université Paris Cité)

Ana Doldán (Sorbonne Nouvelle-IHEAL, CREDA)

Morgana Herrera (Sorbonne Nouvelle, CRIAL)

César Itier (INALCO, CERLOM)

Laura Lema Silva (UPEC, IMAGER / Institut Pour la Paix (IPP))

Ophélie Parent (EHESS, CEMS)

Alejandra Peña Morales (Université Paris 8, LEGS)

Tania Romero Barrios (Université Paris 8, LER/CERLOM/IFEA)

Institutions partenaires

Université Paris 8 - LER, LEGS

INALCO - CERLOM

EHESS - Mondes Américains

IHEAL - CREDA

Sorbonne Nouvelle - CRIAL

UPEC - IMAGER

Campus Condorcet

Institut des Amériques (IdA)

MSH Paris Nord

Mairie de Paris

Institut Pour la Paix (IPP)

Institut Français d’Études Andines (IFEA)

Institut du Genre (IdG)

Genre et féminismes dans les Amériques latines (GeFemLat)

Emplacements

INALCO, Campus Condorcet et MSH Paris Nord

Bibliographie

Aguilar Gil, Yásnaya Elena. Nous sans l’État. Paris : Éditions Ici-bas, 2022.

Ardener, Shirley. Perceiving women. London : Malaby Press, 1975.

Avanza Martina et Gilles Lafferte, « Dépasser la « construction des identités » ? Identification, image sociale, appartenance », Genèses, 2005/4 (no 61), p. 134-152.

Boidin, Capucine. « La noción de “lengua materna oficial” en reflexión », in Luis Ortiz Sandoval (dir.), Sociedad y cultura en tiempos de desigualdad, Asunción, CEADUC, 2013.

Cusicanqui, Silvia Rivera. Un mundo ch’ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis. Buenos Aires : Tinta Limón, 2018

De la Cadena, Marisol. “‘Las mujeres son más indias’. Etnicidad y género en una comunidad en Cusco”, Revista Andina 17. 7-47, 1991.

Fulchiron, Amandine. "La violencia sexual como genocidio. Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado en Guatemala." Revista mexicana de ciencias políticas y sociales 61.228 (2016): 391-422.

Green, Rayna. "Native American Women." Signs: Journal of women in culture and society 6.2, pp: 248-267, 1980.

Guerrero Andrés, 2000, “El proceso de identificación: sentido común ciudadano, ventrioloquía y transescritura”, en Guerrero Andrés (comp.) Etnicidades, Quito: FLACSO-Ecuador, 9-60.

Hernández-Ávila, Inés (ed). Reading Native American women. Critical / Creative representations. Oxford : Altamira Press, 2005.

Lawrence, Jane. "The Indian health service and the sterilization of Native American women." American Indian Quarterly 24.3 pp: 400-419, 2000.

Muratorio, Blanca. “Identidades de mujeres indígenas y política de reproducción cultural en la Amazonía ecuatoriana” en Guerrero Andrés (comp.) Etnicidades, Quito: FLACSO-Ecuador, 235-266.

Nightingale, Elana, Karina Czyzewski, Frank Tester et Nadia Aaruaq. “The effects of resource extraction on Inuit women and their families: evidence from Canada”, Gender & Development, 2017.

Potthast, Barbara. “La mujer en la historia del Paraguay”. In TELESCA, Ignacio (coord.), Nueva historia del Paraguay. Buenos Aires : Editorial Sudamericana, 2020.

Prieto, Mercedes, Guajan, Verónica, , “Intelectuales indígenas en Ecuador: hablan y escriben mujeres kichwas”, Nueva Sociedad, n.° 245, 136-148, 2013.

Richards, Patricia. “Bravas, Permitidas, Obsoletas: Mapuche Women in the Chilean Print Media.” Gender and Society, vol. 21, no. 4, 2007, pp. 553–78. JSTOR.

Robin Azevedo, Valérie et Dorothée Delacroix. « Categorización étnica, conflicto armado interno y reparaciones simbólicas en el Perú post - Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Débats, mis en ligne le 11 décembre 2017, consulté le 01 juillet 2023. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/71688

Scott, Joan W. “Gender: A Useful Category of Historical Analysis.” The American Historical Review 91, no. 5 (1986): 1053–75.