Loger le personnage, habiter la fiction : représentations, circulations, usages littéraires, artistiques et culturels de la "maison du personnage", XIXe- début XXe s. (Maison de Balzac, Paris)

Colloque international

« Loger le personnage, habiter la fiction » :

représentations, circulations, usages littéraires, artistiques et culturels de la « maison du personnage » (XIXe- début XXe s.)

Maison de Balzac, Paris

les 12 et 13 octobre 2026

Organisé par Marie-Clémence Régnier (Textes et cultures, université d’Artois/IUF)

avec le soutien du Groupe d'Etudes balzaciennes et l’appui de Bertrand Bourgeois (université de Melbourne)

Conférence inaugurale de Christophe Pradeau (CELLF 19-21, Sorbonne Université)

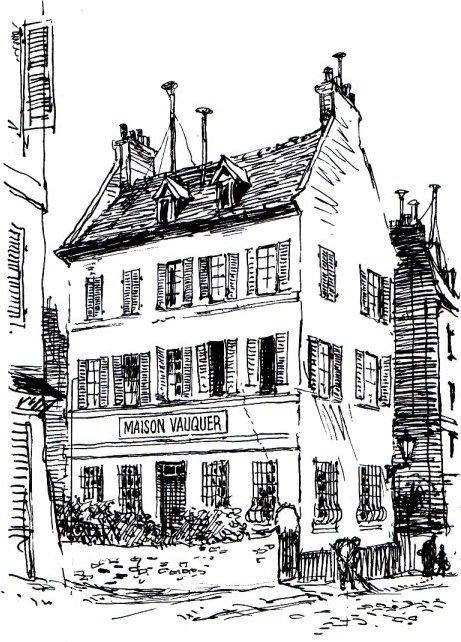

« Toute sa personne explique la pension comme la pension implique sa personne. » Ce passage d’anthologie, tiré de l’incipit du Père Goriot, est sans doute l’un des seuils les plus empruntés par les générations successives de critiques, de lecteurs et d’élèves1 pour pénétrer le monde fictionnel des personnages, investir les lieux de leur quotidien et conserver leur mémoire2. Le phénomène concernerait particulièrement les textes canoniques, connus et reconnus de tous, circulant dans la culture et les représentations collectives, selon Guy Larroux3.

« Archéologue du mobilier social », comme il le revendique dans son avant-propos à la Comédie humaine, architecte d’intérieurs comme l’ont montré Nathalie Preiss et Jean-Jacques Gautier4, Honoré de Balzac a joué un rôle fondamental dans l’affirmation du domicile de ses personnages comme objet littéraire à part entière, au-delà de leur seule valeur dramatique, narrative, descriptive et du fameux « effet de réel » barthésien5. Mieux : Balzac a transposé ses domiciles chez certains de ses personnages de fiction, comme il a pu chercher à évoquer les leurs dans ses propres intérieurs6. De fait, le travail du romancier est central dans la constitution d’un « romanesque du quotidien » et de « proximité » logeant les personnages dans des espaces familiers des contemporains, ainsi que l’analyse Christophe Pradeau7. C’est que les lieux de vie des personnages sont tout à la fois un décor à portée dramatique, un espace esthétique d’expérimentation du jugement de goût, mais aussi un « milieu » d’étude privilégié pour mettre en pratique l’observation des moeurs de la société dans la première moitié du XIXe siècle, passée en régime romanesque (Ch. Pradeau) et réaliste, en l’occurrence. Ceux-ci, genre et mouvement, opèrent un bouleversement sans précédent dans l’écosystème de la fiction tant au plan poétique, esthétique, idéologique qu’ontologique. La maison du personnage, brouillant la frontière entre réalité et fiction dans une certaine mesure8, fait l’objet d’une composition narrative dramatiquement orientée, quand elle ne fait pas office de vitrine des codes esthétiques en vigueur et des positions de l’auteur vis-à-vis d’une politique sociale, économique et symbolique de l’aménagement et de l’occupation de l’espace privé au sein de l’espace public collectif, pensés à nouveaux frais à l’époque9 : la maison du personnage peut être d’ordre manifestaire de ce point de vue.

Mais elle ne se réduit pas à cette fonction « communicationnelle » puisqu’elle sert aussi une mécanique herméneutique si l’on en juge par le sémillant article de Nathalie Solomon sur les représentations et les usages discursifs liés aux lieux dans l’oeuvre de Balzac10 : par exemple, les propos contradictoires tenus par Félix et par Madame de Mortsauf sur le domaine de Clochegourde (Le Lys dans la vallée) rendent compte du malentendu profond entre les personnages et d’une vision du monde inconciliable qui éclaire le récit rétrospectivement. Le traitement des lieux constitue donc un prisme au travers duquel le sens du texte se révèle. Les travaux conduits par différents chercheurs en matière de cartographie sont significatifs à cet égard11.

Si le roman balzacien, réaliste plus largement, reflète ainsi l’embourgeoisement du mode de vie et des modes de représentations de l’espace domestique dans la France monarchique, puis impériale, il n’a pas fallu attendre la pension Vauquer et le château de Clochegourde pour satisfaire la curiosité des lecteurs modernes à l’égard de l’intimité des personnages, corollaire de l’affirmation de l’« intime » et du « privé » à l’échelle de toute la société comme des écrivains, en particulier12. Mais, quand Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre et Chateaubriand situent Julie et Saint-Preux, Paul et Virginie, René ou Atala dans des paysages pittoresques panoramiques et des recoins naturels protégés du regard social (on pense aux cabanes de Paul et Virginie, sur les ruines desquelles s’ouvre le roman), le XIXe siècle des années 1830-1840, marquant l’urbanisation en cours des modes de vie, amorce un tournant dans une logique d’entre-deux dont le « nid » de Quasimodo, dans Notre-Dame-de-Paris est révélateur (Bachelard, La Poétique de l’espace, 1957) : l’intériorisation psychique des personnages se double d’une intériorisation spatiale qui va de pair avec la « domestication » des représentations en général. L’individu se trouve associé à un espace délimité, faisant office de refuge et de repère ; il y est identifié, mais peut aussi y être assigné dans une logique de localisation des identités sociales, culturelles, économiques et politiques dont il s’agit d’affranchir, de distinguer le personnage, selon une logique libérale, ou qu’il s’agit d’asseoir, a contrario, selon une approche déterministe ou conservatrice.

Telle peut être la grille de lecture de bien des espaces domestiques de personnages aussi bien dans la fiction romanesque que théâtrale et poétique, du reste.13 Après 1850, pensons aussi aux demeures d’Emma Bovary14, de Marguerite Gautier ou encore de Renée dans La Curée15, qui font l’objet d’une attention toute particulière, tant il est vrai que les domiciles des personnages féminins constituent un espace d’observation privilégié du rôle et des représentations liés aux femmes dans la société patriarcale du temps où les rapports de force et de domination s’accumulent, également en direction des masses populaires et des marginaux – artistes et écrivains inclus16 – , étudiés dans des chambres sinon « à soi », du moins à part (Germinie Lacerteux) ou dans des greniers insalubres, au sommet d’immeubles de rapport aux allures de microcosmes17. A la fin du siècle, les intérieurs paraissent s'animer d'une énergie propre, qui peut se retourner contre leur habitant : la nouvelle fantastique Qui sait de Maupassant, par exemple, témoigne de cet étrange phénomène (le mobilier quitte l'appartement du personnage).

Au début du XXe siècle, les représentations des lieux domestiques des personnages se déploient à l’échelle d’une oeuvre entière (La Maison de Claudine) ou à l’échelle d’un cycle complet (À la Recherche du temps perdu) : cette période, qui apparaît cardinale et paroxystique, constitue dès lors le terminus ad quem de l’étude proposée, au moins dans un premier temps.

S’inscrivant à plein dans l’héritage de l’oeuvre de Balzac et dans la continuité des travaux consacrés à la figure d’architecte d’intérieur de l’auteur, le colloque invite à se focaliser exclusivement sur les lieux domestiques de vie et de séjour des personnages dans la fiction au XIXe siècle, dans toute leur diversité géographique, architecturale, spatiale, mais aussi discursive et plastique. Aussi opère-t-il plusieurs inflexions par rapport à l’historiographie sur le sujet : le corpus sera envisagé de manière transgénérique, comparatiste, transmédiale et pluriséculaire à l’aune des appropriations, des circulations et des usages dont les lieux font l’objet sur le long terme, depuis les textes jusqu’à leur réception « hors le texte » et « hors le livre » dans la culturelle visuelle et matérielle aux XIXe et au début du XXe siècles. Il s’agira en effet d’interroger les fictions au-delà du roman, des monographies et des seuls textes pour éclairer les représentations en vigueur dans la figuration de ces lieux non pas seulement en matière poétique et esthétique (rôle dramatique et symbolique du lieu, modalités de la description…), mais aussi au travers des enjeux sociaux, idéologiques, symboliques et culturels ainsi posés. Ce travail de caractérisation donnera d’ailleurs lieu à une typologie des catégories d’habitation des personnages, chronologiquement orientée, si des lignes de force venaient à s’affirmer, comme nous avons commencé à le postuler, à la croisée des XVIIIe et XIXe siècles.

Le rôle important de ces lieux invite ensuite à considérer les circulations et les appropriations extra-textuelles dont ils font l’objet dans d’autres contextes et dans d’autres médias (iconographie animée et « fixe » notamment : illustrations, affiches, cartes postales, figurations et réification sur scène et à l’écran, scénographies, performances…) à mesure quese déploient l’imaginaire et l’imagerie correspondantes dans les adaptations du texte littéraire d’origine. De fait, la culturelle visuelle et matérielle confère une place croissante depuis le XIXe siècle à ces lieux en raison de leur dimension spectaculaire et spéculaire. Métonymique d’un personnage, la maison de ce dernier peut aussi l’être de la diégèse et de la fiction comme d’une école esthétique ou d’un mouvement de pensée si l’on considère le décadentisme dandy fin de siècle de des Esseintes dans sa thébaïde, à Fontenay-aux-Roses18.

À l’heure du plein essor d’une économie de « l’expérience » centrée sur la notion d’immersivité ̶ « injonction culturelle »19 ? ̶ , les maisons de personnages ne constituent-elles pas des entrées en matière accessibles, interactives, ludiques et attractives, marquées par les industries culturelles et créatives ? Dans tous les cas, elles font l’objet de propositions commerciales20, médiatiques, décoratives21, culturelles, touristiques mais également artistiques, qui peuvent s’hybrider. Celles-ci sont-elles réduites au rang de simples produits (d’appel) marketing ? Sont-elles susceptibles de renouveler l’horizon d’attente, les représentations et les usages des lieux, voire des oeuvres littéraires correspondantes, peut-être parfois au point de faire de l’ombre au personnage, évoqué in absentia et comme prétexte, dans autant de récits prescriptifs et de contre-récits les interrogeant en regard ? En ce sens, la scénographie muséale de la maison d’Emma Bovary proposée par Jean Oddes à Rouen pour le bicentenaire de la naissance de Flaubert, l’attraction du Nautilus à Eurodisney ou encore l’escape-game « La lanterne magique » à Illiers-Combray22 ouvrent des pistes de discussion stimulantes au sujet de la réception contemporaine de ces lieux.

—

Les propositions de communication (500 mots maximum, avec titre provisoire et bio-bibliographie sélective) sont à envoyer à :

Marie-Clémence Régnier (mclemence.regnier@univ-artois.fr) pour le 26 janvier 2026.

Une publication accompagnera le colloque.

—

1 Voir l’article suivant pour une encyclopédie junior en ligne : https://junior.universalis.fr/document/la-maison-de-des-esseintes-un-decor-symboliste.

2 Plus largement sur la maison comme « lieu de mémoire » : Dominique Meyer-Bolzinger, « La maison : un lieu de mémoire ? ». Anne-Yvonne Julien. Modiano ou les intermittences de la mémoire, Paris, Hermann, p.201-218, 2010, coll. « Savoir lettres », 978-2-7056-6954- 6. ffhal-01080790f.

3 Guy Larroux, Le Récit réaliste et ses lieux, Paris, Classiques Garnier, coll. Études romantiques et dix-neuviémistes, 2021.

4 Nathalie Preiss, introduction, « Balzac, architecte d’intérieurs », L'Année balzacienne, 18(1), 2017, p. 7-18. https://doi.org/10.3917/balz.018.0007. Voir aussi l’exposition qui a eu lieu au Château de Saché, au même moment : https://cdt37.media.tourinsoft.eu/upload/dossier-presse-balzacArchitecte.pdf.

5 Voir notamment Wolfgang Matzat, « L'image de la ville et sa fonction dans “Le Père Goriot” ». L'Année balzacienne, 2004/1, n° 5, p.303-315 ; Vincent Jouve, « Espace et lecture : la fonction des lieux dans la construction du sens », Cahiers de Narratologie, 8, 1997, p. 177-191 ; Roland Barthes, « L'effet de réel », dans Communications, 11, 1968, « Recherches sémiologiques le vraisemblable », p. 84-89.

6 Marie-Clémence Régnier, « La mise en oeuvre des intérieurs de Balzac dans la « Grande Étude » de Théophile Gautier, L'Année balzacienne, 18(1), 2017, p. 279-296, https://doi.org/10.3917/balz.018.0279.

7 Christophe Pradeau, Sur les lieux, Lagrasse, Verdier, coll. « Critique littéraire », 2024.

8 Françoise Lavocat, Fait et fiction - Pour une frontière, Paris, Seuil, coll. « poétique », 2016.

9 Geneviève Massard-Guilbaud, Villes françaises au XIXe siècle. Aménagement, extension et embellissement, coordonné par Michèle Lambert-Bresson et Annie Térade, Les Cahiers de l’IPRAUS, Paris, Éditions Recherches/IPRAUS, 2002, Histoire urbaine, 7(1), 2003, p. 244-247. https://doi.org/10.3917/rhu.007.0244. ; Michelle Perrot (dir.), Histoire de la vie privée. Tome 4, De la Révolution à la Grande guerre / par Alain Corbin, Roger-Henri Guerrand, Catherine Hall [et al.] ; collection sous la direction de Duby Georges, Ariès Philippe, Perrot Michelle, Paris, Seuil, 1987.

10 Nathalie Solomon, « Chapitre XIV. Le rôle structurant de l’espace chez Balzac : le topos qui cache la forêt ». Topographies romanesques, édité par Audrey Camus et Rachel Bouvet, Presses universitaires de Rennes, 2011, https://doi.org/10.4000/books.pur.38370.

11 Voir les recherches de Melanie Conroy : https://blogs.memphis.edu/mappingbalzac/ et https://github.com/mrconroy/mapping-balzac. Voir aussi : Christophe Morhange, Nathanaël Gobenceaux et Patrick Pentsch, « Géographie de Balzac. Portrait impressionniste de la France ? », Mappemonde [En ligne], 124 | 2018, http://journals.openedition.org/mappemonde/333 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mappemonde.333.

12 Élizabeth Émery, En toute intimité : Quand la presse people de la Belle Époque s’invitait chez les célébrités ; Le photojournalisme et la 1914)-musées d’écrivains en France, Paris, Parigramme, 2015, 240 p., 25 € ; Chambéry, Université Savoie Mont Blanc, 2016 ; Marie-Clémence Régnier, Vies encloses, demeures écloses, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2023.

13 Pensons aux didascalies prolixes, par exemple, qui campent les décors dans les drames romantiques, de l’escalier de Chatterton, chez Vigny, aux chambres des châteaux royaux espagnols, chez Hugo, en passant par la Tour de Nesle, chez Dumas.

14 Claudine Vercollier, « Le décor et sa signification dans Madame Bovary », Les Amis de Flaubert, 1977, bulletin, n° 50, p. 31, https://www.amis-flaubert-maupassant.fr/article-bulletins/050_031/.

15 Jacques-Philippe Saint-Gérand, « La serre dans La Curée de Zola », dans L'Information Grammaticale, n° 31, 1986, p. 27-33.

16 Anne Martin-Fugier, La Vie d'artiste au XIXe siècle (Louis Audibert éditions, 2007), Paris, Hachette Pluriel Référence, 2008.

17 On pense ainsi à la savoureuse représentation que Bertall donne d’une « coupe géologique » d’immeuble parisien (Le Diable à Paris).

18 Philippe Richard, « ‘‘Ce Port-Royal est une thébaïde’’ », Acta fabula, vol. 19, n° 7, notes de lecture, juillet 2018, URL : http://www.fabula.org/acta/document11337.php.

19 Lucie Alexis, Sébastien Appiotti et Éva Sandri, « Les injonctions dans les institutions culturelles. Présentation du supplément par les collaborateurs », Les Enjeux de l'information et de la communication, 19/3A(S1), 2019, p. 5-12. https://doi.org/10.3917/enic.hs8.0005.

20 Voir la collaboration entre l’artiste anglais John Davies et le comparateur de compagnies d’assurance GoCompare : https://actualitte.com/article/14176/insolite/decouvrez-les-maisons-les-plus-celebres-de-la-litterature ; https://forreadingaddicts.co.uk/iconic-literary-homes-imagined/.

21 Voir, par exemple : https://www.lejournaldelamaison.fr/le-journal-de-la-maison/decoration-par-style/deco-par-style/la-longere-de-madame-bovary-21975.html#item=8.

22 Voir le séminaire conduit depuis 2023 par D. Saurier et M.-C. Régnier : https://www.fabula.org/actualites/125289/seminaire-interdisciplinaire-organise-par-marie-clemence-regnier-universite-d-artois-et-delphine-2025.html