Journée d’études des doctorant·e·s de la SFLGC Littératures comparées et théories extra-occidentales (MSH Clermont-Ferrand)

Appel à communications

Journée d’études des doctorant·e·s de la SFLGC

Littératures comparées et théories extra-occidentales

Date d’échéance : 22 décembre 2025

Date de l’évènement : 13 mars 2026

Lieu : Maison des Sciences Humaines (MSH) de Clermont-Ferrand

Avec le soutien de la SFLGC, de l’Université Clermont Auvergne (CELIS), de l’Université de Lille (ALITHILA), de la Sorbonne Nouvelle (CERC), de Sciences Po (CHSP) et de l’Université de Bretagne Occidentale (CRBC).

Le vendredi 13 mars 2026, se tiendra à la MSH de Clermont-Ferrand une journée d’études des doctorant·e·s de la SFLGC, regroupant des jeunes comparatistes pour penser les théories extra-occidentales en littérature comparée. Son but est de mettre en lumière les théories littéraires extra-occidentales issues, entre autres, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Sud ou encore du monde arabe, souvent à l’ombre de celles venues d’Occident. Or, ces dernières sont façonnées essentiellement à partir de corpus en langues européennes ou indo-européennes ou bien héritées des conceptions gréco-latines. En tant qu’« ensemble construit de principes, de propositions, d’idées » (Dictionnaire de l’Académie française), la théorie (du grec theôria) incite à « examiner » les phénomènes littéraires de manière rationnelle et créative. Cet examen gagnerait en intérêt par un double décentrement, à la fois géographique et chronologique, ouvrant des perspectives critiques renouvelées tout en évitant de construire un binarisme simpliste et essentialisant opposant l’Orient et l’Occident. Cette journée est l’occasion d’étudier et de contester les logiques hégémoniques, sans pour autant renier les théories occidentales, et vise ainsi à faire place aux théories extra-occidentales dans les études comparatistes.

1. Élargir la réflexion théorique

La littérature générale et comparée, discipline historiquement façonnée en Europe de l’Ouest, cherche depuis plusieurs décennies à remettre en question ses fondations critiques à partir de corpus plurilingues et de perspectives géopolitiques élargies ainsi que de cadres théoriques venus d'autres horizons. Dans le contexte de la mondialisation culturelle et de la remise en question croissante des cadres dominants s’accentue la volonté de penser la littérature dans des perspectives diachroniques et géographiquement décentrées. Certaines théories critiques occidentales – formalisme (Jakobson ; Propp ; Todorov), structuralisme (Barthes ; Lacan) et post-structuralisme (Derrida ; Deleuze ; Kristeva) – ont longtemps dominé les études littéraires. Propp élabore sa Morphologie du conte (1928) à partir de contes russes, une grille d’analyse utilisée pour les contes européens. Or, les kathā (histoire) de la littérature indienne, n’entrent pas toujours dans cette grille et ont des formes narratives très diverses. Une dynamique critique, nourrie par des travaux qui interrogent la légitimité des théories occidentales, invite à repenser nos méthodes et nos catégories en prenant en compte d’autres littératures et d’autres langues.

L’invitation de Dipesh Chakrabarty à « provincialiser l’Europe » (2000) est souvent citée pour illustrer une prise de conscience de l’insuffisance des théories et approches occidentales pour décrire et analyser la littérature mondiale. Il y a déjà vingt-cinq ans, l’historien indien appelait ainsi à reconnaître la pluralité des régimes de pensée. Le renouveau critique en jeu s’associe régulièrement à l’ambition de « désoccidentaliser » les sciences humaines en reconfigurant les outils d’analyse littéraire selon des cadres extra-occidentaux. Il ne s’agit pas de substituer un modèle à un autre, mais de mettre en relation les approches, de conjuguer les catégories les plus connues avec d’autres courants de pensée, souvent marginalisés ou invisibilisés par la tradition académique.

2. Circulations et traductions

L’ouverture à des théories venues d’autres régions du monde soulève inévitablement la question de leur traduction, en tant que vecteur linguistique, mais également comme geste politique et culturel. Comment lire les textes au prisme des rapports inégaux de traduction et de circulation dans l’économie de la littérature ? Emily Apter, dans Against World Literature (2013), souligne le caractère problématique d’un comparatisme qui passerait sous silence l’intraduisible, réduisant la pluralité des langues et des littératures à une transparence supposée de la traduction. L’une des difficultés reste l’accessibilité de ces théories, cela nécessite un effort de traduction des concepts, voire des textes théoriques. Plusieurs ouvrages, tels que celui dirigé par Carine Durand et Sandra Raguenet (L’Amérique latine entre critique et théorie. Un autre regard sur la littérature, 2015), participent à cet effort de transmission.

Lire, traduire, interpréter des théories pensées depuis d’autres aires géographiques engage une réflexion sur les hiérarchies entre langues, sur les rapports de domination. Dans cet esprit, les travaux de Chloé Chaudet et Claire Placial (Lire et travailler avec la traduction par temps de mondialisation, 2020) invitent à concevoir la traduction comme une pratique critique située, traversée par des rapports de pouvoir asymétriques, qu’il importe de prendre en compte quitte à intégrer dans les corpus d’étude comparatistes des textes traduits.

3. Rapports de pouvoir et mondialisation littéraire

L’élargissement des corpus et des perspectives ne peut faire l’impasse sur les dynamiques inégalitaires qui structurent la circulation mondiale des œuvres et des idées. Comme l'ont montré David Damrosch (What is World Literature ?, 2003) ou encore le collectif de recherche de Warwick (Combined and Uneven Development, 2015), la « littérature mondiale » ne se constitue pas en un ensemble homogène, mais comme un terrain conflictuel, structuré par des jeux de pouvoir, d’exclusion et de résistance.

La mondialisation de la littérature, loin de garantir sa démocratisation, tend à reconduire certaines logiques hégémoniques. Vittorio Coletti (Romanzo mondo, 2011) et Jean-Marc Moura (La Totalité littéraire, 2023) ont démontré comment le canon mondial se constitue sous la forme d’une bibliothèque sélective où les œuvres circulent en fonction de leur adéquation aux attentes du marché et des paradigmes critiques dominants.

4. Dialogues critiques entre théories occidentales et extra‑occidentales

Face à cette situation, des tentatives de comparaison, de dialogue, de confrontation ou d’hybridation entre théories critiques se multiplient. Ces démarches interrogent non seulement les corpus, mais aussi les méthodologies comparatistes. Comment articuler les cadres hérités de la critique occidentale avec des pensées venues d’Afrique, d’Asie, ou encore des diasporas ? Dans la mesure où les théories extra-occidentales peuvent être appréhendées de manière diachronique, les contributions pourront porter sur des concepts de différentes époques. La tradition exégétique de la littérature tamoule par exemple fait qu’il existe des traités au sein même des textes littéraires, à l’instar du Tolkāppiyam (Poème ancien), un traité de grammaire et de poésie, écrit en vers.

Les travaux réunis dans l’anthologie Penser la différence culturelle, du colonial au mondial (Contarini, Joubert, Moura, 2019) ou encore dans les actes du vingtième congrès de l’AILC Le Comparatisme comme approche critique (Tomiche et al., 2017) montrent que ces croisements sont possibles à condition de reconnaître la pluralité des régimes de savoirs. Ces approches appellent à refuser l’hégémonie des modèles occidentaux et soulignent la nécessité de repenser nos positionnements critiques. Elles invitent à concevoir le comparatisme non comme une mise en concurrence des perspectives, mais comme un espace de dialogue théorique et critique sans cesse à renouveler.

Certain·e·s chercheur·e·s tel·le·s que Cao Shunqing (The variation theory of comparative literature, 2013) offrent une critique à l’intersection des théories occidentales et extra-occidentales, au-delà d’un binarisme essentialisant entre Orient et Occident. Cet ouvrage propose une approche comparatiste mettant l’accent sur les variations et l’hétérogénéité entre littératures et civilisations. Il situe l’étude de la discipline dans une perspective sino‑occidentale et présente la « théorie de la variation » comme un outil pour mieux saisir les échanges littéraires trans‑linguistiques, transculturels et inter‑civilisationnels.

5. Pluralités culturelles et fragilité du divers

Enfin, penser avec les théories extra-occidentales invite à redonner voix à des traditions longtemps réduites au silence ou à la marginalité en explorant un cosmopolitisme décentré (Bridet, Garnier, Moussa et Zecchini (dir.), Décentrer le cosmopolitisme. Enjeux politiques et sociaux dans la littérature, 2019).

Dans L’Infini culturel (2023), Bertrand Westphal évoque la « fragilité du divers », soulignant combien la reconnaissance des différences passe aussi par celle de leur précarité. Cette réflexion rejoint les propositions de René Étiemble en faveur d’un « comparatisme planétaire » (1988), ou encore de William Marx sur la « bibliothèque du monde » (2020). Ces approches théoriques insistent sur la nécessité d’élargir les méthodes et approches comparatistes par la valorisation de savoirs invisibilisés. Ce travail implique de reconsidérer la notion de canon au prisme des phénomènes de circulation transculturels, voire diachroniques, pour mieux penser la pluralité mouvante des théories littéraires et leur transmission.

Cette journée d’étude doctorale vise à offrir un espace de réflexion et de discussion autour de l’usage, de la réception et de l'appropriation des théories extra-occidentales dans une perspective comparatiste. Comment les cadres qui leur sont liés permettent de renouveler l’approche des textes et des pratiques d’étude ? Que signifie analyser avec des outils issus de traditions théoriques et critiques marginalisées ? Quels sont les enjeux littéraires, méthodologiques voire politiques d’un tel décentrement ?

Les communications proposées pourront s’inscrire dans les axes suivants :

Réception et traduction des théories extra-occidentales

Mobilisation de théories non-occidentales pour l’analyse d’oeuvres littéraires

Enjeux postcoloniaux des théories extra-occidentales

Dialogues entre théories occidentales et extra-occidentales : tensions, hybridations, enrichissements

Problématiques de traduction, circulation, hiérarchisation des savoirs critiques

Modalités

Cette journée est ouverte aux doctorant·e·s en littérature comparée, ainsi qu’aux jeunes comparatistes ayant soutenu leur thèse depuis moins de cinq ans.

Les propositions de communication de 300 mots environ, accompagnées d’une notice bio-bibliographiques, devront parvenir au plus tard le vendredi 22 décembre 2025 à l’adresse suivante : atelierdocto@sflgc.org

Les propositions recevront une réponse en janvier 2026.

La journée d’études sera organisée à la Maison des Sciences Humaines de Clermont-Ferrand, le vendredi 13 mars 2026.

Une publication est prévue à l’issue de l'événement.

Les participant.e.s retenu.e.s devront s’acquitter de leur adhésion à la SFLGC au plus tard le lundi 9 mars 2026. L’adhésion peut s’effectuer en suivant ce lien : https://sflgc.org/sflgc/adherer-a-la-sflgc/

Comité d’organisation

Ashvini Chandrakumar (Sorbonne Nouvelle)

Oriane Chevalier (Université Clermont Auvergne)

Ombline Damy (Sciences Po)

Léna Simon (Université de Bretagne Occidentale)

Céleste Villermaux (Université de Lille)

Comité scientifique

Céline Barral (Université Bordeaux Montaigne)

Chloé Chaudet (Université Clermont Auvergne, IUF)

Claudine Le Blanc (Sorbonne Nouvelle)

Tristan Mauffrey (Sorbonne Nouvelle)

Emilie Picherot (Université de Lille)

Bibliographie indicative

Apter, Emily, Against World Literature. On the Politics of Untranslatability, Londres / New York, Verso, 2013.

Bridet, Guillaume ; Garnier, Xavier ; Moussa, Sarga ; Zecchini, Laetitia (dir.), Décentrer le cosmopolitisme. Enjeux politiques et sociaux dans la littérature, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2019.

Chakrabarty, Dipesh, Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la différence historique, Ruchet, Olivier, Vieillescazes Nicolas (trad.), Paris, Edition Amsterdam, 2000.

Chandran, Mini ; Sreenath V. S. (dir.), An Introduction to Indian Aesthetics : History, Theory and Theoreticians, Delhi, Bloomsbury, 2021.

Chaudet, Chloé ; Placial, Claire (dir.), Lire et travailler avec la traduction par temps de mondialisation, Fabula – "Colloques en ligne" , 2020.

Cao, Shunqing, The Variation theory of comparative literature, Berlin, Berlin Springer, 2013.

Coletti, Vittorio, Romanzo mondo. La letteratura nel villaggio globale, Bologne, Il Mulino, 2011.

Contarini, Silvia ; Joubert, Claire ; Moura, Jean-Marc (dir.), Penser la différence culturelle du colonial au mondial. Une anthologie transculturelle, Sesto San Giovanni, Mimésis, 2019.

Damrosch, David, What is World Literature ?, Princeton, Princeton University Press, 2003.

Détrie, Muriel ; Postel, Philippe (dir.), La Chine dans les études comparatistes : Nouvelles approches et repositionnements, Nîmes, Lucie Éditions, 2020.

Duclos, Elise ; Le Blanc, Claudine, Revue de Littérature Comparée, 2024 n°2 : "Littératures extra-européennes et littérature comparée. Une réflexion critique".

Durand, Carine ; Raguenet, Sandra (dir.), L’Amérique latine entre critique et théorie. Un autre regard sur la littérature, Paris, Classiques Garnier, 2015.

Étiemble, René, Ouverture(s) sur un comparatisme planétaire, Paris, Christian Bourgois, 1988.

Garnier, Xavier ; Tomiche, Anne, Modernités occidentales et extra-occidentales, Paris, L’Harmattan, 2009.

Indra, Manuel, Literary theories in Tamil : with special reference to Tolkappiyam, Pondicherry, Pondicherry Institute of Linguistics and Culture, 1997.

Marx, William, Vivre dans la bibliothèque du monde, Paris, Collège de France / Fayard, 2020.

Moura, Jean-Marc, La Totalité littéraire, Théorie et enjeux de la littérature mondiale, Paris, Presses Universitaires de France, 2023.

Oura, Yasusuke, Japanese Literary Theories : An Anthology, Irina Holca (trad.), Londres, Bloomsbury Academic, 2024.

Saussy, Haun (dir.), Comparative Literature in an Age of Globalization, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2006.

Soyinka, Wole, Myth, Literature and the African World, Cambridge, Cambridge University Press, 1976.

Tomiche, Anne (ed.), Le Comparatisme comme approche critique, Paris, Classiques Garnier, 2017.

Warwick Research Collective, Combined and Uneven Development. Towards a New Theory of World Literature, Liverpool, Liverpool University Press, 2015.

Westphal, Bertrand, L’Infini Culturel. Théorie littéraire et fragilité du divers, Leyde, Brill, 2022.

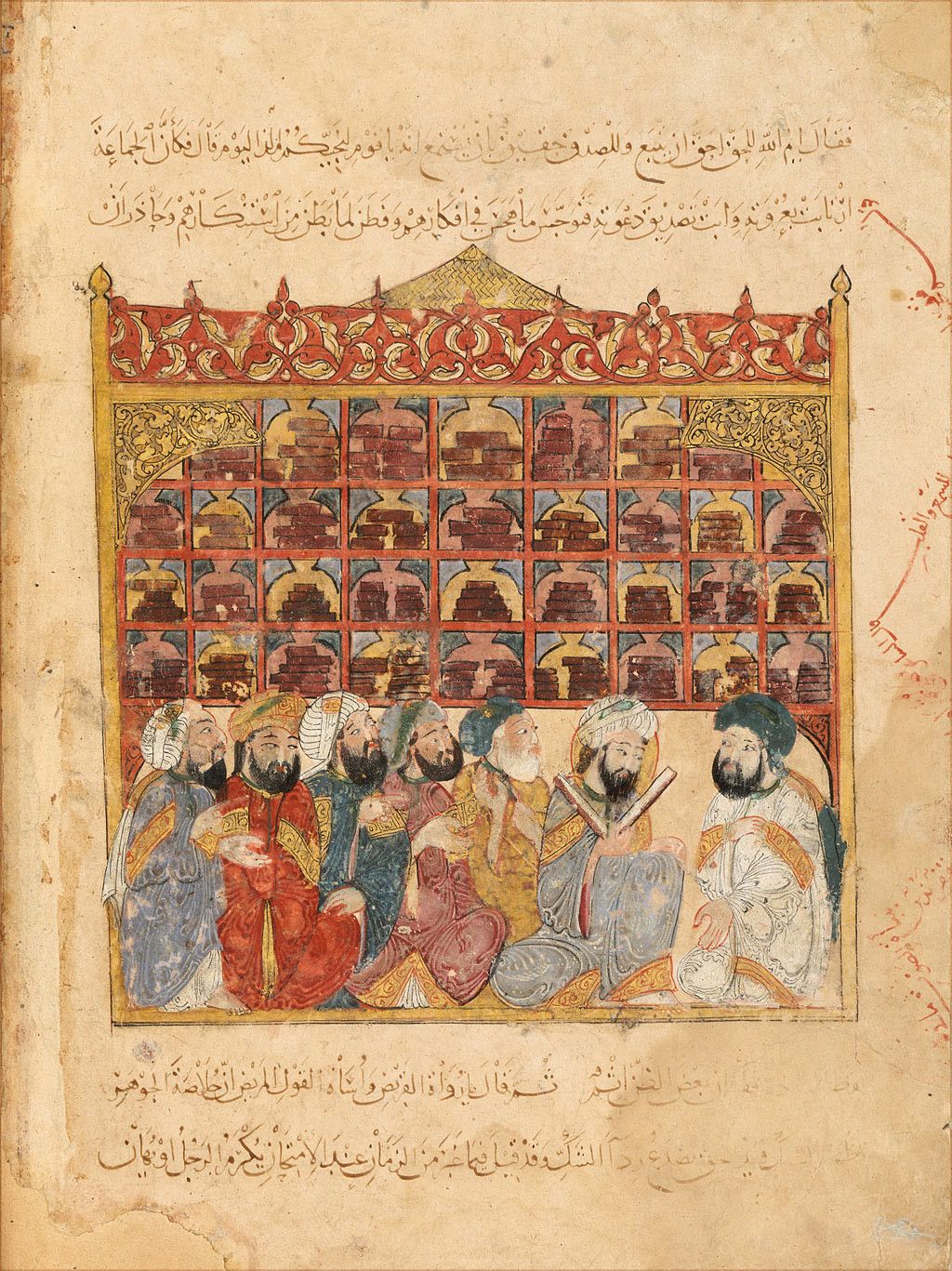

Référence de l'image : « Al-Hârith reconnaît Abû Zayd dans une bibliothèque à Hulwan », miniature, enluminé par Yahyâ ibn Mahmûd al-Wâsitî, Iraq, 1237, BnF, département des Manuscrits, arabe 5847, f. 5 v°.