Les personnages de méchants dans la fiction (XIXe-XXIe siècles)

Université de Poitiers / FoReLLIS – 30 septembre-1er-2 octobre 2026

Colloque organisé par Émilie Pézard, Manon Guérif et Clarisse Neau

La notion de méchant est en vogue : omniprésente dans le discours critique informel qui s’élabore en ligne[1], elle fait l’objet d’anthologies à destination du grand public[2] et suscite des « fictions transfuges[3] » ; elle est par ailleurs au programme du nouveau Capes de Lettres (2026-2027) qui, autour des œuvres de Racine, Laclos, Barbey d’Aurevilly, William Blake et Billy Wilder, invite les candidats à s’interroger sur les « méchants et méchantes[4] ».

Cet essor des méchants constitue sans aucun doute la répercussion, dans le discours critique, d’une multiplication, dans les fictions plurimédiatiques contemporaines, de ces personnages négatifs que le récit place désormais au premier plan : si les films d’animation Disney, à rebours d’une longue tradition, semblent abandonner les personnages d’antagonistes[5], d’innombrables fictions en revanche donnent au personnage du méchant un relief susceptible de le rendre séduisant aux yeux du lecteur ou du spectateur, de la BD jeunesse Mortelle Adèle à la série télévisée Wednesday, en passant par Dexter, Joker ou Wicked.

Pourtant la notion de méchant semble constituer un angle mort de la théorie du récit. Le terme lui-même, sous sa forme substantive, est seulement cité à la fin de l’entrée que les dictionnaires consacrent à l’adjectif, et il peut sembler relever d’un vocabulaire enfantin. Tandis que le discours commun s’est approprié le terme pour traduire l’anglais villain, qui, lui, appartient pleinement au vocabulaire critique anglo-saxon, le « méchant », en France, n’a jamais fait l’objet d’une théorisation de la part de la critique universitaire. Cette lacune trouve une explication dans la tradition critique française. La notion de méchant vient en effet contrarier deux présupposés majeurs dans la culture universitaire héritée du XXe siècle : d’une part, la dimension psychologique qu’elle implique s’oppose à une approche purement formaliste du personnage de fiction, conçu moins comme la représentation d’une personne que comme un « actant » ; d’autre part, le critère moral qui la sous-tend défie la conception autonomiste de la littérature qui évacue la dimension éthique de la fiction. De surcroît la morale mise en œuvre à travers ces personnages peut sembler par nature manichéenne : les « méchants » s’opposeraient aux « gentils » dans un conflit sans nuances et sans relief qui serait le propre d’un romanesque rudimentaire, caractéristique de formes inférieures comme le roman populaire ou la littérature jeunesse.

Une telle analyse doit être dépassée. Alors que le « tournant éthique » incite à renouer avec une interprétation de la fiction sensible aux valeurs qu’elle met en jeu et alors que le recul du formalisme a permis le renouvellement de la narratologie pour mieux prendre en compte les affects du lecteur, plusieurs chercheurs en philosophie, en littérature ou en sciences de l’information ont déjà amorcé une réflexion scientifique sur les personnages de « méchants[6] ». S’inscrivant dans leur lignée, ce colloque vise à remédier à cette lacune théorique dont souffre le « méchant », en proposant des pistes poétiques et historiques pour conceptualiser la notion, dans tous les médiums proposant des « œuvres à intrigue[7] » : roman, théâtre, cinéma, séries télévisées, bandes dessinées, jeux vidéo. Son objectif est de repérer les dynamiques historiques et les lignes de tension conceptuelles qui rendent la notion féconde et permettent sa libre appropriation par les auteurs.

La définition du « méchant » repose sur une essentialisation naïve des actions mauvaises, en superposant une définition actantielle (l’antagoniste) et une définition morale (personnage animé par le désir de nuire). Mais cette naïveté est également constitutive de l’esprit humain, dont le psychologue Roy F. Baumeister a montré avec quelle force il croyait, de façon erronée, au « mythe du mal absolu[8] ». Les méchants viennent incarner dans la fiction cette représentation commune du mal mise au jour par Baumeister : le mal est intentionnel, mû par le sadisme et la cruauté, il s’exerce sur une victime innocente, il provient de l’autre, il existe depuis des temps immémoraux et représente l’antithèse de l’ordre, de la paix et de la stabilité. Les enfants ne sont pas les seuls à avoir la naïveté de juger qu’untel est « un méchant » ; le moindre examen d’un débat politique, d’une question de société, ou d’un simple conflit interindividuel révèle combien est banale la tendance à séparer de façon schématique les « gentils » des « méchants » et à essentialiser le mal en nos adversaires. Les « méchants » ne représentent donc sans doute pas la réalité des actions mauvaises commises par les hommes, mais ils reflètent fidèlement les croyances répandues à l’égard du mal. La notion permet d’interroger notre propre naïveté dans les jugements moraux que nous émettons.

Étudier les méchants peut ainsi conduire à se demander comment la fiction peut reconduire le mythe du mal absolu et quels sont les effets moraux et esthétiques d’une telle reprise. Cette première question a un corollaire : comment la fiction peut-elle également remettre en cause ce mythe, par exemple en découplant les définitions actantielles et morales, ou en invitant à lire dans la méchanceté essentielle du personnage le résultat d’une détermination sociale, donc contingente ?

Ainsi, la naïveté même de la notion ne la frappe pas d’inanité, mais fonde au contraire son intérêt scientifique, soit qu’elle nous invite à nous interroger sur la façon dont la littérature assouvit le besoin manifestement profond d’une distinction tranchée entre bien et mal, soit qu’elle nous permette d’observer comment la fiction elle-même révèle l’instabilité de cette notion qui exprime un fantasme davantage que la réalité.

Les communications pourront s’inscrire dans l’un des axes suivants (la liste n’est pas exhaustive) :

Axe 1 – Pour une définition poétique du méchant

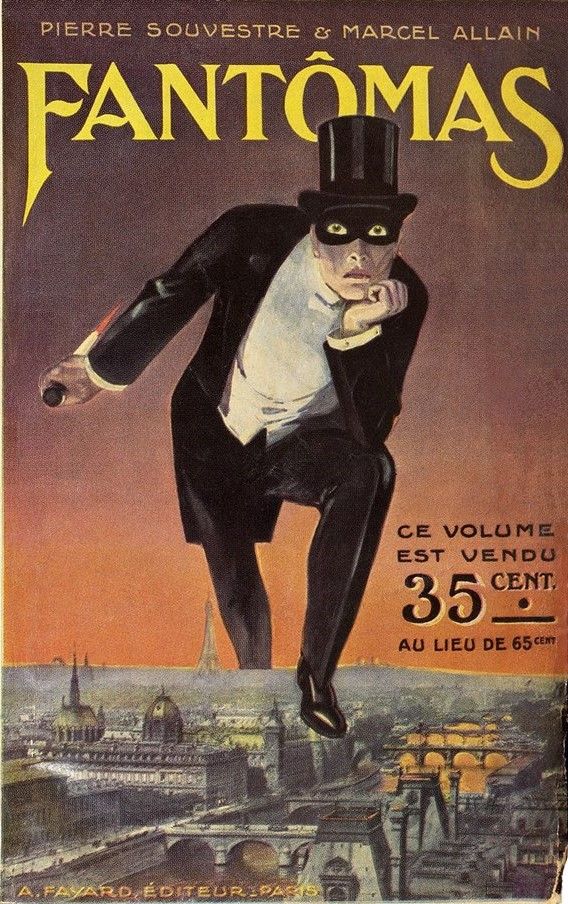

Le type du méchant ne saurait être défini exclusivement par un critère psychologique ; il n’est pas seulement une figure de la méchanceté. L’interprétation morale est en effet au moins partiellement déterminée par des critères narratifs, qui intègrent dès lors la définition du méchant. L’appréhension d’un personnage comme « méchant » est par exemple conditionnée par la place qu’il occupe au sein du système des personnages. Ainsi, la cruauté de Monte-Cristo ne l’empêche pas d’être un héros : car s’il était un « méchant », comment qualifierait-on Danglars, Morcerf et Villefort ? Le méchant s’oppose tout à la fois à la victime, qui pâtit de ses actions (récits de la persécution), et au justicier, qui veut y mettre un terme (récits de la traque). Le méchant peut-il se passer de l’un ou l’autre de ces personnages ? Dans La Dramaturgie d’Yves Lavandier, l’antagoniste « possède plusieurs des caractéristiques du protagoniste, au point qu’on confond parfois l’un avec l’autre » : la relation d’antagonisme qui unit le méchant au héros peut en effet prendre une dimension spéculaire, qui souligne leur interdépendance (Juve/Fantômas [Allain et Souvestre, 1910] ; David/Elijah dans Incassable de Shyamalan [2000]).

La définition du méchant est également déterminée par le point de vue adopté. Dans ses entretiens avec François Truffaut, Alfred Hitchcock donnait l’exemple d’un voleur qui fouillerait tandis que le propriétaire monterait l’escalier et remarquait : « le public aura toujours de l’appréhension en sa faveur ». Dans Maléfique (Robert Stromberg, 2014), l’adoption du point de vue du méchant a pour corollaire une narration qui justifie les actions du personnage ; la réception de la série You semble confirmer que le point de vue induit une adhésion du spectateur et une revalorisation du personnage. La méchanceté est-elle soluble dans le point de vue interne ? Cette question se pose de façon particulièrement aiguë pour les jeux vidéo, qui peuvent questionner le rapport du joueur à la méchanceté, qu’elle soit narrative en donnant à jouer un personnage moralement discutable (Grand Theft Auto, Rockstar Games, 1997-2026, Red Dead Redemption, Rockstar Games, 2010) ou méta-ludique (Undertale, Toby Fox, 2015, The Dark Queen of Mortholm, Mosu, 2025).

La réflexion pourra également porter sur les différents attributs du méchant, qui permettent son identification immédiate (caractéristiques physiques, style vestimentaire, rire sardonique…), ainsi que sur la fonction narrative du personnage : comment la distribution de ses apparitions s’articule-t-elle aux scansions de l’intrigue ?

Axe 2 – Histoire du type, entre littérature populaire et littérature légitime

En tant qu’« épures bi-dimensionnelles dont l’efficacité narrative s’embarrasse peu de “subtilités psychologiques[9]”», les personnages de méchants sont les représentants exemplaires d’un « manichéisme que l’on considère en général comme un caractère fondamental de l’imaginaire populaire[10]. » Les méchants essaiment en effet dans les genres populaires que sont le roman gothique, le mélodrame ou le roman d’aventures. Il est cependant délicat de cantonner les méchants au domaine de la littérature populaire, non seulement parce que celle-ci a pu servir de matrice romanesque pour des œuvres qui appartiennent pleinement au canon (Les Misérables de Hugo ou Mauprat de Sand), mais aussi parce que, ainsi que Thomas Pavel l’a bien montré, la représentation idéalisée de l’être humain, dans ce qu’il a de pire comme dans ce qu’il a de meilleur, est constitutive du genre romanesque depuis ses origines. Par ailleurs, les méchants des fictions populaires ne sont pas toujours des « nullités unidimensionnelles[11] » : la réflexion menée par Eugène Sue dans Les Mystères de Paris sur l’origine de la méchanceté s’illustre dans la diversité des méchants mis en scène ; les personnages de traîtres, ou à l’opposé les méchants qui s’amendent et deviennent bons (Rocambole) rappellent que la durée narrative peut impliquer un changement de rôle du personnage.

Lionel Trilling (Sincerity and Authenticity, 1972) situe vers le début du XXe siècle la disparition des méchants de la littérature légitime, où ils auraient été condamnés pour leur manque de réalisme ; il resterait à compléter cette cartographie en intégrant la littérature middlebrow et les nombreuses circulations entre les strates de la culture (Bernard Lahire, La Culture des individus, 2006). On pourra s’interroger sur la place du méchant dans cette partition entre culture populaire et culture légitime, du XIXe siècle à l’époque contemporaine.

Axe 3 – Manichéisme et ambivalence des méchants

La fin du XVIIIe siècle représente un tournant dans l’histoire des méchants : Les Brigands de Schiller, L’Italien d’Ann Radcliffe, suivi par Le Moine de Lewis, les poèmes de Lord Byron inaugurent une nouvelle modalité d’écriture du méchant qui, tout en conservant sa cruauté implacable, se trouve doté d’une grandeur et d’une majesté inédites. À partir de 1818 (Jean Sbogar de Charles Nodier), les romantiques français proposent de multiples déclinaisons de ce type de « l’admirable scélérat ». Devenus personnages-titres (Melmoth, Le Solitaire), les méchants sont dotés d’une double valeur contradictoire qui en fait des objets de réprobation autant que d’admiration. Ces lointains descendants romantiques du Satan de Milton (Paradise Lost) servent eux-mêmes de modèles pour les méchants du roman-feuilleton puis du roman populaire : empruntant ses exemples au Mystérieux Docteur Cornélius de Gustave Le Rouge ou aux méchants de Gaston Leroux, Vittorio Frigerio note ainsi que « l’ambiguïté initiale qui prêtait des atours méphistophéliques à certains grands noms du feuilleton s’intensifie avec le passage du temps et finit par créer des situations narratives à l’intérieur desquelles les personnages négatifs acquièrent une importance au moins identique à celle des personnages positifs, et souvent les effacent par leur présence tellement plus curieuse ou choquante, selon les cas[12]. » Les fictions contemporaines sont également marquées par une multiplication des méchants ambivalents, que ceux-ci prennent les traits du héros byronien (Rebecca Yarros, Fourth Wing) ou plus largement des « nouveaux méchants », devenus mauvais en raison d’un événement survenu au cours de leur existence, que définit François Jost. En réponse à la crise de sens liée à la dissonance ludo-narrative qui a secoué l’industrie vidéoludique au début des années 2000, le jeu vidéo propose également des personnages jouables volontairement ambivalents, dont les actes peuvent se révéler être en désaccord avec les intentions des joueurs (par exemple le cannibalisme de Six dans Little Nightmares, Tarsier, 2017).

D’un personnage à l’autre, quelles formes peut prendre l’ambivalence du méchant ? Tandis que le discours critique informel, notamment en ligne, recourt massivement, sans les définir, aux formules d’anti-héros et de personnages moralement gris, alors que la recherche anglo-saxonne utilise de longue date la notion de villain-hero, comment décrire les différentes modalités de l’ambivalence dans le personnage du méchant ?

Axe 4 – Réception des personnages de méchants

Parce que la notion même est controversée, les personnages de méchants constituent les révélateurs des critères de valeur adoptés par la critique littéraire. Dévalués au nom de la nuance et du réalisme psychologique, les méchants peuvent être loués pour leur dimension allégorique. Fantômas illustre exemplairement un tel retournement, lui qui, selon Jean Cocteau, « représente le type parfait d’un degré transcendant de la littérature naïve » : en « évolu[ant] dans le registre primitif de la pulsion destructrice », comme l’analyse Dominique Kalifa, « il rejoint l’épopée, le mythe et la poésie des origines[13] », ce qui justifie l’intérêt que lui portait Freud (« Deux auteurs français viennent de créer un personnage-meurtrier, dont l’étude est tout à fait intéressante à mon sens. »). Quelles valeurs, positives ou négatives, sont associées aux méchants dans la critique ?

Plus largement, on pourra s’interroger sur la réception, par les lecteurs, les spectateurs et les joueurs, des personnages de méchants. Quelles émotions suscitent-ils ? Figure repoussoir incarnant le mal, le méchant provoque une indignation et une peur qui nourrissent la tension narrative, orientée vers la mise en échec du personnage. L’enthousiasme qui salue la réussite de ces méchants terrifiants, comme Han d’Islande de Hugo ou Freddy Krueger, relève ainsi du paradoxe des émotions négatives. Pourquoi aime-t-on les personnages qui nous font peur ? La théorie du « personnage-alibi » développée par Vincent Jouve offre une première réponse à cette question, fondée sur une approche psychanalytique : le méchant satisferait le Ça en offrant dans la fiction un exutoire aux mauvaises pulsions que l’individu réfrène dans la réalité. On pourra également s’interroger sur l’alliance du rire et de la peur que suscitent certains personnages de méchants, comiques sans être ridicules (par exemple Big Jack Horner dans Puss in Boots 2).

Au-delà de ces émotions négatives, les méchants suscitent aussi une forme de fascination et d’admiration : le problème philosophique de l’intérêt pour le scélérat interroge l’homologie du jugement moral porté sur des personnes réelles et sur les personnages de fiction (est-on plus indulgent pour ces derniers ?). Cette identification admirative souligne le caractère souvent mixte du méchant, qui combine les traits héroïques du personnage-modèle (Jouve) et les valeurs négatives du personnage-alibi.

La question des jeux à choix, qui permettent au joueur de choisir son propre destin, même lorsqu’il tourne le dos à la morale, l’éthique et la bienveillance, constitue autant un argument de vente qu’une source d’interrogation sur l’attrait de la méchanceté performée par le médium vidéoludique (Baldur’s Gate 3, Larian Studio, 2023, Vampyr, Dontnod, 2018). À l’inverse, les joueurs peuvent être contraints d’incarner des antagonistes qu’ils méprisent. C’est ainsi que le personnage d’Abby, dans The Last of Us II (Naughty Dog, 2020), se présente comme le personnage du méchant durant les premières heures avant de prendre la position de la protagoniste contre le gré du joueur : ce choix scénaristique a provoqué de très vives réactions (nombreux posts sur les réseaux sociaux, vidéos de joueurs « tuant » en boucle le personnage pendant qu’ils en ont le contrôle, plaintes auprès des studios, harcèlement numérique à l’encontre de l’actrice). Comment l’interactivité spécifique au médium incite-t-elle à repenser l’alignement des critères actantiel et moral dans la définition du méchant ?

La réception permet enfin d’interroger, dans une perspective historique, les valeurs morales qui sont mobilisées dans l’évaluation du personnage. Si la visée contre-exemplaire des Diaboliques de Barbey d’Aurevilly a été si souvent mal comprise par la critique moderne, cela vient sans doute de l’écart entre la morale postérieure à Mai 68 et la perspective catholique adoptée par Barbey : les transgressions luxurieuses de ses héroïnes sont interprétées aujourd’hui davantage comme un signe de liberté et d’une agentivité positives que comme une débauche satanique. Des personnages de méchants ont ainsi pu être dotés d’une valeur positive dans la réception, qui n’était a priori pas programmée par l’œuvre (Scarface, Orange mécanique, Lolita, Gone Girl de Gillian Flynn…). En quoi les personnages de méchants peuvent-ils révéler la culture morale propre à une époque, et comment dès lors leur réception est-elle soumise à l’historicité ?

—

Si les études de cas sont les bienvenues, seront privilégiées les propositions qui articulent nettement l’analyse d’une œuvre avec une réflexion théorique ou historique sur la notion de « méchant » et qui s’interrogent sur le traitement spécifique du méchant dans le médium étudié : littérature, cinéma, séries, bande dessinée, jeu vidéo…

Les propositions de communication, accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique, pourront être envoyées aux organisatrices (emilie.pezard@univ-poitiers.fr, manon.guerif@univ-poitiers.fr et clarisse.neau@univ-poitiers.fr) avant le 28 février 2026.

—

Comité scientifique

· Dominic Arsenault, professeur d’Histoire de l’art (Université de Montréal)

· Jean-Louis Jeannelle, professeur de Littérature française (Sorbonne Université)

· Vincent Jouve, professeur de Littérature française (Université de Reims)

· François Jost, professeur émérite en Sciences de l’information et de la communication (Université Sorbonne-Nouvelle)

· Caroline Julliot, professeur de Littérature française (Université Lyon 3)

· Matthieu Letourneux, professeur de Littérature française (Université Paris Nanterre)

· Denis Mellier, professeur de Littérature comparée (Université de Poitiers)

· Pierre Moinard, maître de conférences en Didactique (INSPÉ de Poitiers)

· Thomas Pavel, professeur de Littérature française (Université de Chicago)

· Laetitia Perret, maîtresse de conférences en Didactique (INSPÉ de Poitiers)

· Éléonore Reverzy, professeur de Littérature française (Université Sorbonne-Nouvelle)

· Paolo Tortonese, professeur de Littérature française (Université Sorbonne-Nouvelle)

Bibliographie

ARSENAULT, Dominic, Narration in the Video Game. An apologia of Interactive Storytelling, and an Apology to Cut-Scene Lovers, Chișinău, VDM Verlag, 2008.

ARTIAGA, Loïc, LETOURNEUX, Matthieu, Fantômas ! Biographie d’un criminel imaginaire, Paris, Les Prairies ordinaires, coll. Singulières modernités, 2013.

BAUMEISTER, Roy F., Evil. Inside human violence and cruelty [1997], New York, Holt Paperbacks, 1999.

BRANGÉ, Mireille, et JEANNELLE, Jean-Louis, Films à lire. Des scénarios et des livres, Paris, Les Impressions nouvelles, coll. Réflexions faites, 2019.

CALLET-BIANCO, Anne-Marie, « Les méchants chez Dumas : entre héritage et renouvellement », Rocambole, no 59-60 : Ces fameux méchants, Amiens, Association des Amis du roman populaire, été-automne 2012, p. 15-32.

CAROU, Alain, et LETOURNEUX, Matthieu, Cinéma, Premiers crimes, Paris, Paris Bibliothèques, 2015.

CARROLL, Noël, « Sympathy for the Devil », in R. Green, P. Vermezze (dir.), The Sopranos and Philosophy : I Kill Therefore I Am, Chicago, Open Court, 2004, p. 121-136.

COUÉGNAS Daniel, Introduction à la paralittérature, Paris, Seuil, coll. Poétique, 1992.

CURRIE, Gregory, « The paradox of caring fiction and the philosophy of mind », in Mette Hjort et Sue Laver (dir.), Emotion and the arts, New York, Oxford University Press, 1997, p. 63-77.

DJIGO, Sophie, L’Ethique du gangster au cinéma : une enquête philosphique, Rennes, PUR, 2022.

ECO, Umberto, De Superman au surhomme, Paris, Grasset, 1993.

FRIGERIO, Vittorio, « Bons, Belles et méchants (sans oublier les autres) : le roman populaire et ses héros », in Loïc Artiaga (dir.), Le roman populaire 1836-1900. Des premiers feuilletons aux adaptations télévisuelles, Paris, Autrement, 2008, p. 97-116.

FRIGERIO, Vittorio, Les Fils de Monte-Cristo : idéologie du héros de roman populaire, Limoges, PULIM, 2002.

HAMON, Philippe, Texte et idéologie [1984], Paris, PUF, coll. Quadrige, 1997.

HEYRAUD, Violaine, REVERZY, Éléonore (dir.), La Morale en action. Apologues, paraboles, proverbes et récits exemplaires au XIXe siècle, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2020.

JOST, François, Les Nouveaux méchants. Quand les séries américaines font bouger les lignes du Bien et du Mal, Montrouge, Bayard, 2015.

JOST, François, MALINGE, Yoann, « À quelles conditions un personnage méchant peut-il être aimable ? Entretien avec François Jost », Implications philosophiques, 2023. En ligne : https://doi.org/10.5281/zenodo.10047555

JOUVE, Vincent, L’Effet-Personnage dans le roman, Paris, PUF, coll. Écriture, 1992.

JOUVE, Vincent, « Quelle exemplarité pour la fiction ? », in Emmanuel Bouju, Alexandre Gefen, Guiomar Hautcœur et Marielle Macé (dir.), Littérature et exemplarité, Rennes, PUR, coll. Interférences, 2007, p. 239-248.

JOUVE, Vincent, « Valeurs littéraires et valeurs morales : la critique éthique en question », in Rémi Astruc et Jacques-David Ebguy (dir.), Les Valeurs dans le roman : conditions d’une « poéthique » romanesque, Versailles, RKI Press, 2018, p. 41-54.

JOUVE, Vincent, Poétique des valeurs, Paris, PUF, coll. Écriture, 2001.

JOUVE, Vincent, « L’identification et les jeux du désir », in Le Personnage romanesque au miroir du lecteur. Procédés et formes de l’identification, dir. Émilie Pézard et Antonia Zagamé, Rennes, PUR, coll. La Licorne, 2024, p. 25-37.

JULLIOT, Caroline, Le grand inquisiteur, naissance d’une figure mythique au XIXe siècle, Paris, Honoré Champion, 2010.

JULLIOT, Caroline, Monte-Cristo, le procès !, Paris, CNRS Éditions, 2023.

KALIFA, Dominique, Tu entreras dans le siècle en lisant Fantômas, Paris, Vendémiaire, 2017.

KJELDGAARD-CHRISTIANSEN, Jens, FISKAALI, Anne, HØGH-OLESEN, Henrick, et al., « Do dark personalities prefer dark characters ? A personality psychological approach to positive engagement with fictional villainy », Poetics, no85, 2021, np.

MELLIER, Denis, L’Écriture de l’excès. Poétique de la terreur et fiction fantastique, Paris, Honoré Champion, coll. « Bibliothèque de littérature générale et comparée », 1999.

MIGOZZI, Jacques, « ‟Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère !” » : le roman populaire du XIXe siècle et de la Belle Époque entre manichéisme et mauvaise foi », in Perverse identities. Identities in conflict, Berne, Flocel Sabaté, Peter Lang, 2015, en ligne : hal-02437764.

PAVEL, Thomas, Univers de la fiction [1988], Paris, Seuil, coll. Points, 2017.

PAVEL, Thomas, « Axiologie du romanesque », in Le Romanesque, dir. Gilles Declerq et Michel Murat, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2004, p. 283-290.

PAVEL, Thomas, « L’appel du Bien », in Le Bien. Édification, exemple et scandale dans le roman du XIXe siècle, dir. Mathilde Bertrand et Paolo Tortonese, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2017, p. 21-32.

PÉZARD, Émilie, « Transformations du roman noir à l’époque romantique : le règne nouveau des admirables scélérats », Romanesques, no 10, « Romanesques noirs (1750-1850) », dir. Marc Hersant, Anne Duprat, Luc Ruiz, Paris, Classique Garnier, 2018, p. 249-266.

REVERZY, Éléonore, SEGINGER, Gisèle (dir.), Éthique et littérature. XIXe-XXe siècles, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2000.

SMITH, Murray, « Gangsters, Cannibals, Aesthetes, or Apparently Perverse Allegiances », Passionate Views : Film, Cognition, Emotion, dir. Carl Plantinga et Gregg M. Smith, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1999, p.217-238.

TALON-HUGON, Carole, « La moralité », in Nathalie Heinich, Jean-Marie Schaeffer, Carole Talon-Hugon (dir.), Par-delà le beau et le laid. Enquêtes sur les valeurs de l’art, Rennes, PUR, coll. Æsthetica, 2014, p. 57-71.

TORTONESE, Paolo, La Faute au roman. Littérature et morale, Paris, Vrin, 2023.

TORTONESE, Paolo, Remords. Zola, Dostoïevski, Paris, Hermann, coll. Des morales et des œuvres, 2025.

[1] Par exemple le wiki « Méchants » (https://mechants.fandom.com/fr/wiki/Wiki_M%C3%A9chants_Fr), des fils de discussion sur Reddit ou les innombrables articles en ligne sur « Ces méchants qu’on adore détester ».

[2] Christophe Quillien, Méchants : crapules et autres vilains de la bande dessinée, Paris, Huginn & Muninn, 2013 ; Daniel Wallace, DC comics, super-vilains : histoires et origines, Paris : Huginn & Muninn, 2014 ; Kevin Collette, Les Ennemis de James Bond : comment détruire le monde avec style, Rosières-en-Haye, Camion blanc, 2014 ; Isabelle Mimouni, Malins en diable ! Les méchants en littérature, Gallimard, coll. Folio entre guillemets, 2015 ; Olivier Dobremel (Dobbs), Méchants : les grandes figures du mal au cinéma et dans la pop culture, Paris, Hachette heroes, 2017.

[3] Sébastien Perez, Benjamin Lacombe (ill.), L’Enfance des méchants, des vilaines et des affreux, L’École des loisirs, coll. Margot, 2023 ; Marie Desplechin, Elsa Oriol (ill.), Les Grands méchants, L’École des loisirs, 2024.

[4] Le programme porte précisément sur Britannicus, Les Liaisons dangereuses, Les Diaboliques, Caïn fuyant la colère de Dieu et Double Indemnity.

[5] « Chez Disney, les grands méchants se font bien rares » [El País], Courrier international, 8 février 2025.

[6] Voir notamment les travaux de François Jost, Sophie Djigo, Noël Carroll, Murray Smith cités dans la bibliographie ci-dessous.

[7] Thomas Pavel désigne ainsi toutes les œuvres qui racontent ou représentent une intrigue (« L’appel du Bien », in Le Bien. Édification, exemple et scandale dans le roman du XIXe siècle, dir. Mathilde Bertrand et Paolo Tortonese, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2017, p. 22).

[8] Roy F. Baumeister, Evil. Inside human violence and cruelty [1997], Holt Paperbacks, 1999.

[9] Daniel Couégnas, Introduction à la paralittérature, Seuil, coll. Poétique, 1992, p. 154.

[10] Jean-Claude Vareille, Le Roman populaire français, Limoges, PULIM, 1994, p. 51.

[11] Stephen King, Écriture [On Writing, 2000], trad. William Olivier Desmond, Paris, LGF, coll. Le livre de poche, 2003, p. 227.

[12] Vittorio Frigerio, « Bons, Belles et méchants (sans oublier les autres) : le roman populaire et ses héros », in Loïc Artiaga (dir.), Le roman populaire 1836-1960. Des premiers feuilletons aux adaptations télévisuelles, Paris, Autrement, 2008, p. 111.

[13] Dominique Kalifa, Tu entreras dans le siècle en lisant Fantômas, Paris, Vendémiaire, 2017, p. 91-92.