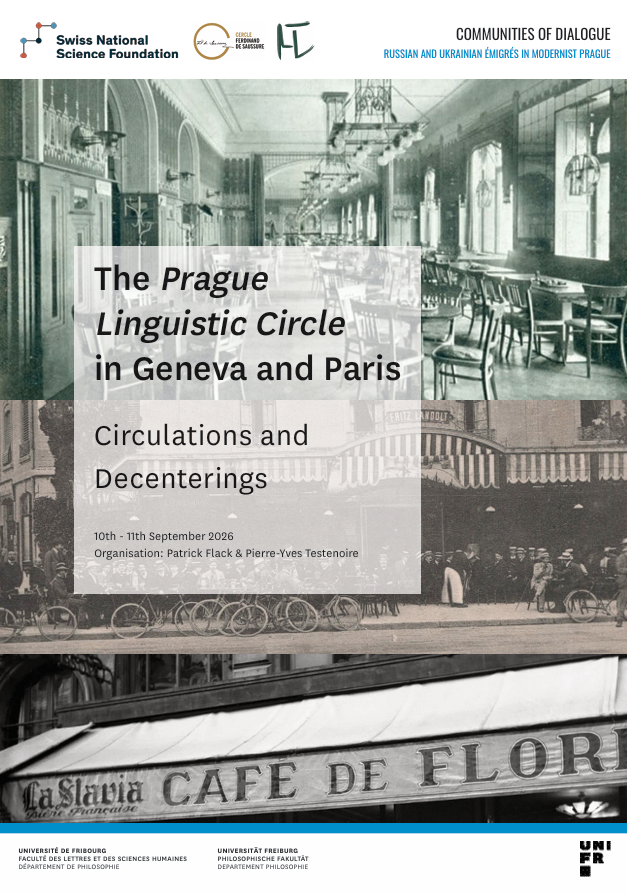

LE CERCLE LINGUISTIQUE DE PRAGUE À GENÈVE ET À PARIS :

CIRCULATIONS & DÉCENTREMENTS

Fribourg (Suisse)

10-11 Septembre 2026

Responsables scientifiques

Patrick Flack (Université de Fribourg) et Pierre-Yves Testenoire (Sorbonne Université/HTL)

Colloque organisé avec le soutien de l'Université de Fribourg, du Cercle Ferdinand de Saussure et du laboratoire Histoire des Théories Linguistiques

Le Cercle linguistique de Prague occupe une place bien définie dans l’historiographie des sciences du langage : il est reconnu comme un « foyer » (Hoskovec 2011) institutionnel et localisé d’innovation programmatique, qui a constitué un moment charnière dans la vaste transition entre les modèles philologiques du 19ème siècle et les nouveaux paradigmes de la linguistique au 20ème siècle. Si le rayonnement européen et international du Cercle et notamment l’impact fondamental de ses contributions sur le développement de la phonologie structurale sont bien connus, c’est toutefois plutôt son contexte spécifique, à Prague même, qui a intéressé la plupart de ses historiens et commentateurs (p. ex. Vachek 1966, Viel 1984, Raynaud 1990, Toman 1995, Sériot 2012). Dans la droite ligne d’un certain cliché qui fait de la cité de Prague un lieu « golémique » de rencontres magiques (Ripellino 1973, Flusser 1991), le Cercle et son originalité théorique sont, en effet, souvent présentés comme le produit d’un syncrétisme, voire comme le précipité d’une sorte de fusion entre différentes traditions soudainement réunies dans la capitale du nouvel état tchécoslovaque. Sans vouloir remettre en cause ici ni la dynamique spécifique de l’ancrage local du Cercle dans la modernité pragoise, ni son originalité théorique notamment en contraste avec d’autres centres de la linguistique (Leipzig, Paris, Genève, Copenhague, etc.), c’est bien vers l’intégration et la réception internationales du Cercle de Prague dans les réseaux d’échanges scientifiques et les canaux de circulation des idées de son époque que le présent colloque souhaite se tourner. Nous aimerions, en particulier, questionner une certaine dichotomie méthodologique qui tend à opposer ce que l’on pourrait nommer la dimension intégrative ou symbiotique des contextes locaux, à celle plus distendue ou décentrée du contexte international.

Cette tension n’est pas propre à l’historiographie du Cercle linguistique de Prague. Elle semble constitutive du système de « double légitimation », interne et externe, qui caractérise le fonctionnement de « cercles » ou des « écoles » de pensée en sciences humaines (Amsterdamska 1987, Puech 2015). Cette tension invite à appréhender de deux manières l’internationalisation des activités du Cercle de Prague dans la période de la linguistique des cercles des années vingt à cinquante. À côté d’un modèle réticulaire ou nodal des échanges entre foyers, cercles ou pôles relativement autonomes, on pourrait songer à une approche plus concentrique qui tienne compte de l’intrication ou du recouvrement de ces différents pôles. La première perspective tend à conforter l’image d’un système de communications diffuses qui formeraient des « nodes » plus compactes entre lesquels s’opèreraient des circulations (contacts, échanges, réceptions de travaux, etc.). Le second modèle envisagerait non pas des échanges entre foyers distincts, mais des chevauchements ou des intersections entre ces cercles, et par là mettrait au jour des décentrements dans les pratiques ou les horizons des participants aux cercle ou écoles canonisés.

C’est à l’aune de cette double perspective que le colloque invite à réfléchir à l’internationalisation du Cercle linguistique de Prague dans l’espace francophone, symbolisé ici, de façon non restrictive, par Genève et Paris. En d’autres termes, le présent colloque invite à penser le Cercle linguistique de Prague à Genève et à Paris, c’est-à-dire non comme point de référence externe au contexte genevois et parisien, mais comme agent à part entière des horizons et pratiques théoriques de ces derniers. Le colloque sollicite donc des contributions originales portant sur les relations savantes et/ou conceptuelles entre Prague, Paris et Genève dans le champ des sciences du langage, de la sémiotique, des études littéraires, de l’histoire de l’art ou encore de la philosophie.

Les communications pourront étudier les circulations et décentrements entre Genève, Paris et Prague à la lumière :

- d’une contextualisation interdisciplinaire, qui cherchera les traces du Cercle linguistique de Prague, au-delà des sciences du langage, dans les échanges et les interactions qui ont forgé ou dynamisé les contextes intellectuels praguois, parisiens et genevois dans leur ensemble.

- de la documentation relative aux activités du Cercle linguistique de Prague mise à disposition ces dernières années (Toman 1994, Troubetzkoy 2006, Havránková 2008, Čermák et alii 2012, Jakobson 2013, 2014, Havránková & Petkevič 2014, Toman 2017).

L’exploitation de cette documentation est à même de renouveler des thématiques déjà explorées, comme le saussurisme distinct des Praguois et des Genevois (par ex. Koerner 1971 : 295 sqq.) ou la réception difficile du fonctionnalisme praguois dans le milieu des philologues français (par ex. Chevalier 1997). - des cas connus d’intersection entre le Cercle de Prague et l’école de Genève (Karcevskij) ou avec les réseaux de la linguistique française (Tesnière, Benveniste, Martinet), mais aussi des figures et des phénomènes délaissés par l’historiographie. On pourra ainsi s’intéresser à la place réservée, dans les travaux du Cercle de Prague, à la linguistique de langue française (Bally, Grammont, Meillet, Sechehaye, Vendryes, etc.), mais aussi à la philosophie (Bergson, Lévy-Bruhl), à la psychologie (Delacroix, Meyerson) ou à la théorie de la littérature (Vaclav Černý, Thibaudet).

- du rôle des savants tchécoslovaques ou issus de l’émigration russe dans les activités de la Société de linguistique de Paris, de la Société genevoise de linguistique qui a précédé, de 1941 à 1956, le Cercle Ferdinand de Saussure, ou encore des circonstances de la création du Cercle linguistique de Bratislava en 1946 et de son inscription explicite dans les thématiques de la linguistique de la parole de l’école genevoise (Isačenko 1948).

- de l’arrière-plan plus général de l’émigration russe (à Prague, Paris, Berlin, Genève). Les émigrés russes et ukrainiens du Cercle de Prague ont été pris dans des réseaux d’échanges et de communications distribués non selon la logique d’institutions locales, mais selon des liens transversaux entre divers milieux émigrés. Ces réseaux, et surtout leur importance potentielle pour l’histoire des sciences du langage, n’ont pas été étudiés à ce jour.

- d’une approche de figures bien connues comme celle de Jakobson, non plus diachroniquement, via son attachement successif aux Cercles de Moscou, Prague, Copenhague et New York, mais synchroniquement, comme l’acteur d’un dialogue presque permanent ou du moins continu et systématique entre ces contextes locaux.

Langues du colloque : français et anglais

—

Les propositions de communication (titre et résumé, maximum 500 mots, bibliographie exclue) sont à soumettre avant le 30 Novembre 2025 à l’adresse suivante : patrick.flack@unifr.ch et pierre- yves.testenoire@sorbonne-nouvelle.fr Merci d’accompagner votre proposition d’une brève notice biographique (5 lignes maximum) précisant votre affiliation institutionnelle.

Les avis d’acceptation seront transmis d’ici au 30 janvier 2026.

—

Conférenciers invités :

L’udmila Lacková Bennett (Prague), Tomáš Glanc (Zürich), John Goldsmith* (Chicago) Céline Trautmann-Waller* (Paris), Patrick Sériot (Lausanne)

sous réserve de confirmation

—

Comité scientifique

· Sylvie Archaimbault (Sorbonne Université)

· Gabriel Bergounioux (Université d’Orléans)

· Lorenzo Cigana (Università San Raffaele Roma)

· Anamaria Curea (Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca)

· Marina De Palo (Sapienza Università di Roma)

· Claire Forel (Université de Genève)

· Janette Friedrich (Sigmund Freud Universität)

· Tomáš Hoskovec (Jihočeská univerzita)

· Petra James (Université Libre de Bruxelles)

· John Joseph (University of Edinburgh)

· Christian Puech (Université Sorbonne Nouvelle)

· Savina Raynaud (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)

· Didier Samain (Sorbonne Université)

· Ondřej Sládek (Masarykova univerzita)

· Anne-Gaëlle Toutain (Université de Berne)

· Bohumil Vykypěl (Jihočeská univerzita)

· Ekaterina Velmezova (Université de Lausanne)

· Klaas Willems (Ghent University)

—

Références bibliographiques

Amsterdamska Olga, 1987, Schools of thought. The developpement of Linguistics from Bopp to Saussure, Dordrecht Reidel Publishing Company.

Chevalier Jean-Claude, 1997,« Trubetzkoy, Jakobson et la France, 1919-1939 », Cahiers de l’ILSL 9, p. 33-46.

Čermák Petr, Poeta Claudio & Čermák Jan, 2012, Pražský lingvistický kroužek v dokumentech [Le Cercle linguistique de Prague en documents], Prague, Academia.

Flusser Vilém 1991, « Návrat domů », Revue PROSTOR 16, p. 167–168.

Havránková Marie (éd.), 2008, Pražský lingvistický kroužek v korespondenci [Le Cercle linguistique de Prague dans la correspondance], Prague, Academia.

Havránková Marie & Petkevič, Vladimir (éd.), 2014, Pražská škola v korespondenci. Dopisy z let 1924-1989 [L’École de Prague dans la correspondance. Lettres de 1924 à 1989], Prague, Karolinum.

Isačenko, Alexandre (éd.), 1948, Recueil linguistique de Bratislava 1, Bratislava, Veda.

Jakobson Roman, 2013, Selected Writings IX/1. Completion, The Hague, Mouton.

Jakobson Roman, 2014, Selected Writings IX/2. Completion, The Hague, Mouton.

Koerner, E.F.K. 1971, Ferdinand de Saussure: Origin and development of his linguistic thought in western studies of language, Vancouver, Simon Fraser University.

Hoskovec Tomáš, 2011, « Synchronie et diachronie au centre et à la périphérie : du foyer pragois de structuralisme fonctionnel », Cahiers Ferdinand de Saussure 64, p. 49-72.

Puech Christian, 2015, « La notion d’école linguistique : unité, singularité, pluralité », Histoire, Épistémologie, Langage 37/2, p. 5-15.

Raynaud Savina, 1990, Il Circolo Linguistico di Praga (1926-1939). Radici storiche e apporti teorici, Milano, Vita & Pensiero.

Ripellino Angel Maria 1973, Praga Magica, Torino, Einaudi.

Sériot Patrick, 2012, Structure et totalité. Les origines intellectuelles du structuralisme en Europe centrale et orientale, 2e éd., Limoges, Lambert Lucas.

Toman Jindřich, 1994, Letters and Other Materials from the Moscow and Prague Linguistic Circles, 1912-1945, Ann Arbor, Michigan Slavic Publication.

Toman Jindřich, 1995, The Magic of a Common Language. Jakobson, Mathesius, Trubetzkoy, and the Prague Linguistic Circle, Cambridge Mass. – London, The MIT Press.

Toman Jindřich, 2017, Angažovaná čítanka Romana Jakobsona [Anthologie des écrits engagés de Roman Jakobson], Prague, Karolinum.

Troubetzkoy Nicolaï S., 2006, Correspondance avec Roman Jakobson et autres écrits, éd. P. Sériot, trad. P. Sériot & M. Schönenberger, Lausanne, Payot.

Vachek Josef, 1966, The Linguistic School of Prague, Bloomington, Indiana University Press.

Viel Michel, 1984, La Notion de « marque » chez Trubetzkoy et Jakobson. Un épisode de l’histoire de la pensée structurale, Paris, Didier – Érudition.