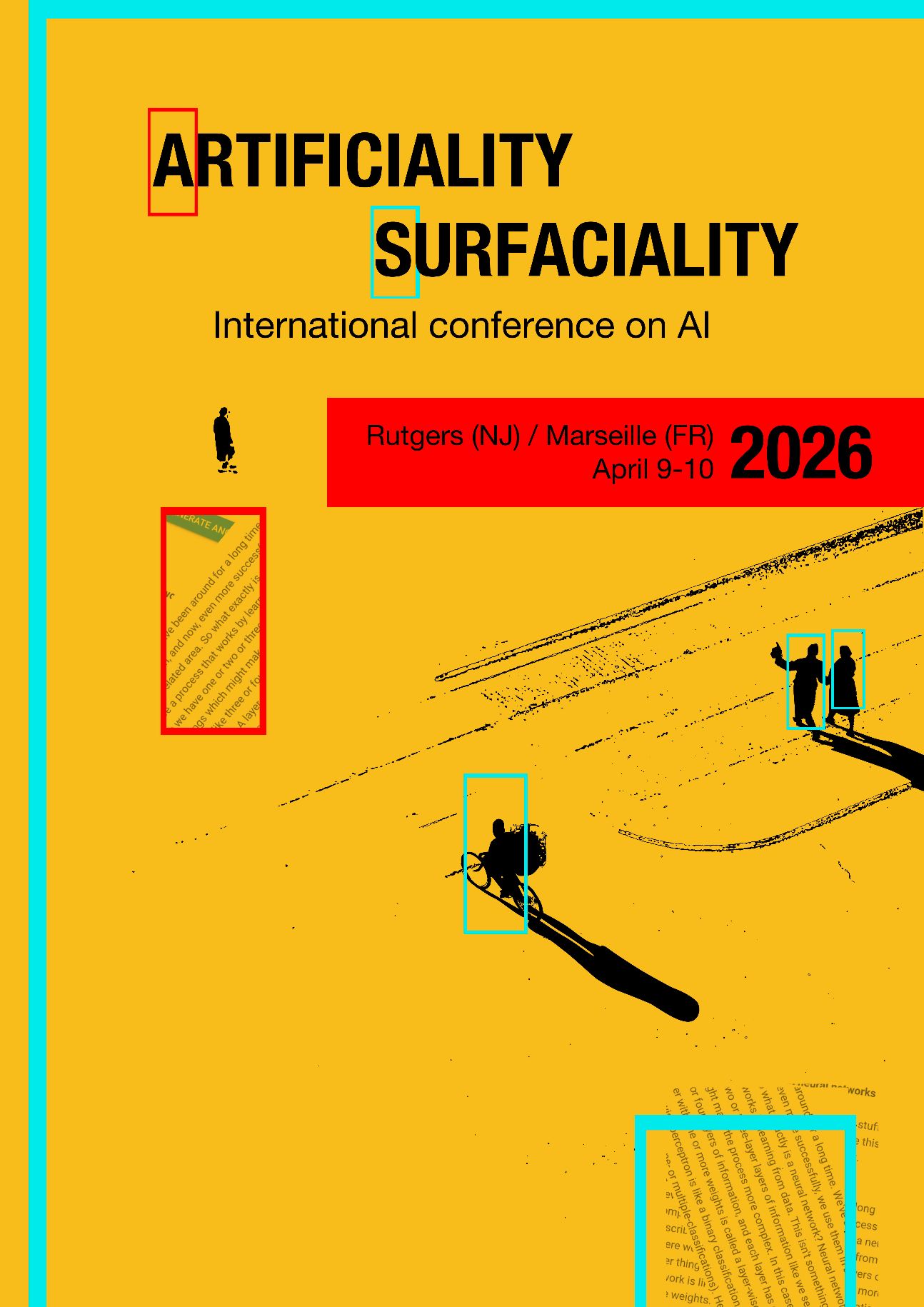

Artificiality | Surfaciality

Conférence international entre

Rutgers University (NJ) et Aix-Marseille Université (France)

9 et 10 avril 2026

“En constatant, en notant la forme de leur flèche, le déplacement de leurs lignes, l'ensoleillement de leur surface, je sentais que

je n'allais pas au bout de mon impression, que quelque chose était derrière ce mouvement, derrière cette clarté,

quelque chose qu'ils semblaient contenir et dérober à la fois.”

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, 1913

En se remémorant les clochers de son enfance, le narrateur de À la recherche du temps perdu remarque combien les impressions produites par l’apparence d’un objet éclipsent si souvent son essence. Sa forme visible éblouit l’observateur et masque ce qui se trouve au cœur de l’objet. Tout comme le chef-d’œuvre de Proust propulse la subjectivité dans le monde moderne, inondé de perceptions de plus en plus détachées de vérités stables, le lancement de l’ère computationnelle suit une trajectoire comparable. Depuis le XXᵉ siècle, les sciences computationnelles et les modèles automatiques se sont développés à un rythme asymptotique. Les images, sons et autres stimuli sensoriels générés artificiellement envahissent la vie quotidienne, brouillant davantage les frontières entre représentation et réalité. Cette conférence invite ainsi les chercheurs à réfléchir sur l’évolution contemporaine des modes de représentation et de conceptualisation de la réalité, tout en prenant en compte les questionnements théoriques anciens sur l’artificialité et la superficialité.

Nous attirons l’attention sur l’importance de la surface - le plan perceptible de la représentation - et sur la manière dont elle est devenue un terrain foisonnant de représentations dépassant ce qu’Aristote avait envisagé en définissant la mimesis dans sa Poétique. Les modèles d’intelligence artificielle constituent un exemple particulièrement actuel : pour l’esprit collectif, leurs architectures computationnelles complexes sont souvent éclipsées par leurs productions spectaculaires, intelligibles, visibles et tangibles, et donc plus faciles à comprendre que les mécanismes sous-jacents qui les génèrent. À l’image de l’agent androïde Ash qui devient antagoniste dans Alien de Ridley Scott (1979), les œuvres contemporaines en littérature, cinéma et arts visuels soulignent la dimension superficielle des modèles automatisés en représentant des machines dont les apparences séduisantes fascinent et trompent. Dans ces récits, l’intériorité de la machine apparaît fictive, elle est une vision créée par les utilisateur-ices et projetée sur le modèle, remettant ainsi en question la dichotomie classique entre essence et apparence.

Cet équilibre qui penche en faveur de la surface dans les modes de représentation, peut être désigné par le néologisme « surfacialité », qui met la surface au premier plan tout en conservant, sans les nier totalement, les connotations négatives de la superficialité. Dans ce cadre, la surfacialité est en jeu dans de nombreux domaines au-delà de l’esthétique. Divers systèmes sémiotiques, par exemple, mettent en lumière la primauté de la surface dans la représentation : la distinction signifiant-signifié de Jakobson ou les structures profondes et superficielles de Chomsky témoignent d’une compréhension du langage reposant à la fois sur la forme superficielle et sur des substrats sous-jacents. Ces modèles appliquent implicitement un cadre computationnel au langage, conceptualisant le savoir linguistique comme un input constamment traité pour générer un output. La pratique scientifique elle-même met en évidence la prédominance de la surface sur la profondeur. La médecine occidentale est souvent critiquée pour privilégier la gestion des symptômes et former les médecins à agir en techniciens, au risque de diagnostics manqués ou retardés influencés par des biais sociaux. La surfacialité peut ainsi constituer un vecteur d’inégalités structurelles, comme le rappellent également les études critiques sur le racisme : pour Fanon, la peau devient le site principal de la racialisation, entraînant ainsi « l’épidermisation de l’infériorité ».

Les interprétations de « Artificialité | Surfacialité » peuvent donc explorer des domaines variés (mais sans s’y limiter) :

-Approches spéculatives de l’IA et des surfaces artificielles en littérature, philosophie, et théorie des médias

-Médias et représentations liés à l’IA, technologies deepfake

-Surfaces de mémoire (archives, palimpsestes, bases de données, traces numériques…)

-Auteur·trice, authenticité et artificialité, propriété intellectuelle et régimes juridiques de l’IA

-Posthumanisme, cyborgs, avatars, corps synthétiques

-Anthropomorphisme et métamorphose

-Hallucinations, imprévu

-Affect et émotions dans les productions générées par IA

-Lecture de surface, lecture attentive, lecture computationnelle en analyse littéraire et culturelle

-Théories de l’essence, de l’apparence, épistémologie et phénoménologie

-Linguistique, langage comme surface/profondeur, traduction, glossaire et commentaire

-Esthétique de l’artificialité, glamour

-Spectacle, illusion, ornementation et performance

-Opacité, systèmes de surveillance et de contre-surveillance

-Surfacialité dans le multiculturalisme néolibéral et le capitalisme racial

-Conceptions de l’artifice, de l’imitation et du « naturel » par opposition au « fabriqué » à l’époque moderne

-Écologie des surfaces (interfaces, environnement, artificialité du « naturel »)

-Vie artificielle, simulations écologiques, matérialités numériques

Cette conférence constitue donc une invitation à explorer la fracture représentative entre surface et profondeur, et la manière dont le niveau superficiel de la représentation tend à l’emporter sur les implications invisibles qui se trouvent en dessous. Elle se déroulera sur une journée et demie, avec deux demi-journées simultanées entre Rutgers University (NJ, USA) et Aix-Marseille Université (France), les 9 et 10 avril 2026.

Des participants issus du monde académique, artistique et professionnel en lien avec l’intelligence artificielle interviendront lors de cet événement, et nous invitons les doctorant·es ainsi que les jeunes chercheurs·ses de toutes disciplines à proposer des communications d'environ 15 minutes. Les propositions, à envoyer à stephane.eckert-fuchs@etu.univ-amu.fr avant le 31 janvier 2026, devront inclure un résumé de 250 mots avec un titre provisoire, une courte biographie de 100 mots et une brève bibliographie.