Adolphe d’Ennery et l’Histoire

Université de Rouen Normandie, le 2 juin 2026

Journée d’étude organisée par

Elizabeth Emery (Montclair State University), Florence Fix (Université de Rouen Normandie), Bérengère Vachonfrance-Levet (EPHE/Université de Montréal), et Sophie Lucet (Université Paris Cité).

—

Oublié aujourd’hui de l’histoire littéraire et de l’histoire du théâtre, Adolphe d’Ennery (1811-1899), surnommé « le Shakespeare du Boulevard » fut pourtant omniprésent sur la scène théâtrale, littéraire, médiatique, culturelle et politique du second XIXe siècle. Auteur de vaudevilles, de drames, de féeries et de comédies, de livrets en tout genre (à destination des formes variées du théâtre musical) et de romans, il publie dans tous les registres, presque toujours en collaboration (y compris avec des auteurs célèbres, ou avec sa compagne Clémence, restée dans l’ombre des publications, à propos de laquelle il serait approprié de parler “des” d’Ennery), non sans être accusé de plagiat parfois, produisant une œuvre aussi exubérante que ses mélodrames (lesquels renouvellent avec brio l’héritage de Caigniez et de Pixérécourt). Adaptateur pour la scène des romans de Jules Verne, d’Eugène Sue et des siens, il incarne le goût du spectacle grandiose multipliant les effets et s'assurant la réussite éditoriale et médiatique propre au roman-feuilleton. Son plus grand succès, Les Deux Orphelines, dont le cinéma et la télévision assurent la postérité – fable de la victime par excellence issue du mélodrame et du roman populaire – mobilise jusqu’à saturation les émotions vraies et les faux hasards, les rebondissements et les coups du sort.

Promoteur du développement de la station balnéaire de Cabourg dont il fut maire, inlassable faiseur de pièces, c’est un touche-à-tout qui n’échappe pas à la caricature. Nadar le croque en troubadour itinérant, la critique dramatique s’exaspère de ses intrigues outrancières et de ses personnages simplistes, réticence tenace qui classe les pièces de d’Ennery parmi les mélodrames sans espace critique, qui accumuleraient les biais de genre, les généralisations hâtives, voire les erreurs de lecture historique.

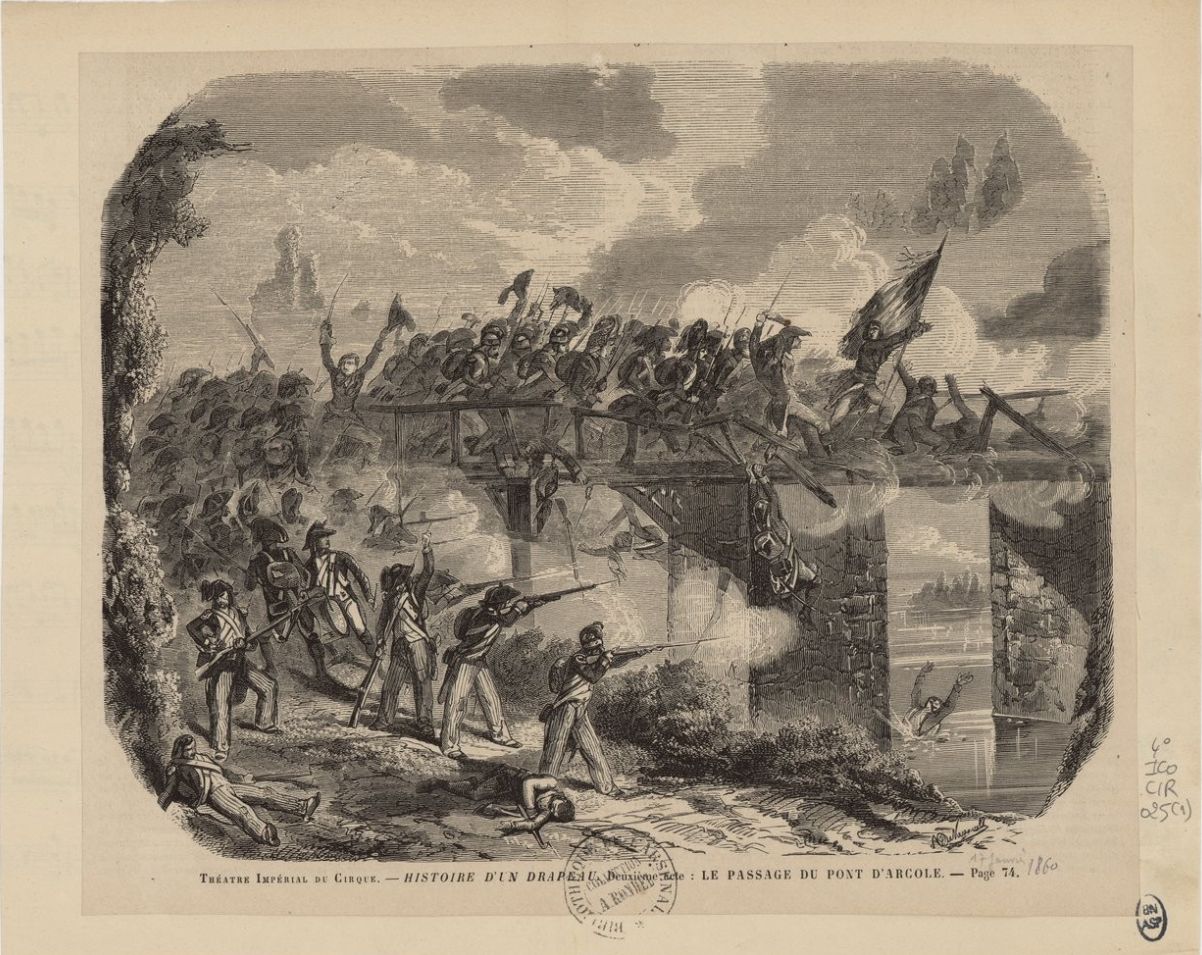

La journée d’études se propose de revenir autant sur cette dimension historiquement très marquée d’un d’Ennery resté dans son siècle – écrivain de l’immédiateté, du théâtre de circonstance et du théâtre d’actualité (pour des pièces inspirées de faits-divers telles que Gaspard Hauser en 1838, La Dame de Saint-Tropez en 1844 ou Une cause célèbre en 1877) – que sur la pensée historique dont son œuvre polymorphe est porteuse : quelle est la vision de l’Histoire qu’elle promeut ? Témoigne-t-elle de préoccupations historiographiques particulières ? Comment l’Histoire rencontre-t-elle les visées d’un théâtre et d’une littérature que d’Ennery conçoit comme « populaires » ? Si la représentation de la Révolution française dans Les Deux orphelines reste dans les mémoires en raison des adaptations filmiques – mais le drame original et son adaptation romanesque se situent avant la Révolution et dépeignent plutôt un Ancien Régime vicié – d’Ennery travaille aussi le souvenir du premier Empire, notamment par le biais de personnages de vieux soldats, figures de la loyauté et de la permanence, à l’instar du Maréchal Ney. Quelle place dans son œuvre pour les grands hommes et les petits faits, les grands événements et l’histoire des idées ? (On pense par exemple à l’adaptation de La Case de l’oncle Tom en 1853). Quelle relation avec l’histoire sociale (Marie-Jeanne ou la femme du peuple, 1845) et la représentation des classes laborieuses, des revendications liées au droit du travail ou encore avec la législation sur le divorce (Martyre !, 1886) ou bien avec le discours médical et le statut du médecin ? Comment ces choix d’écriture s’articulent-ils avec le journalisme militant de ses jeunes années ? Des comparaisons avec d’autres romanciers et dramaturges de la condition ouvrière (La Porteuse de pain de Montepin, Les Mystères de Paris, de Sue) pourront également éclairer le ton et l’idéologie de d’Ennery. La collaboration avec Jules Verne (Michel Strogoff, Le Tour du monde en 80 jours) invite également à considérer l’œuvre de d’Ennery en regard des préoccupations géopolitiques (rivalités des grandes puissances européennes) de son temps. L’expansion coloniale et les conflits extra-européens (que dire aujourd’hui de La Prise de Pékin, drame militaire à grand spectacle ?), les révolutions européennes, ce qu’il en dit mais aussi ce qu’il n’en dit pas, les motifs qu’il ne traite pas, pourront faire l’objet d’une attention particulière. D’Ennery, républicain, bonapartiste, libéral sensible aux questions sociales, est un acteur d’une Histoire qu’il perçoit comme marquée par la précipitation et l’opacité. Issu d’une famille juive modeste du faubourg du temple, il a fait le choix du théâtre, du journalisme et de la littérature, y trouvant la voie du succès et de la reconnaissance.

Si d’Ennery est un oublié de l’histoire littéraire et théâtrale (les raisons de cette disqualification figurant parmi les hypothèses de lecture que nous proposons ici), ses propres oublis envers l’Histoire méritent également analyse, tout comme le rôle qu’il attribue en la matière au théâtre : n’a-t-il pas été l’éphémère directeur du Théâtre-Historique, puis directeur d’un Théâtre du peuple, rebaptisé Théâtre du Prince-Impérial qui n’a jamais vu le jour ?

Enfin, la relecture et la transposition des Deux Orphelines (par D.W. Griffiths, Maurice Tourneur, Ricardo Freda entre autres), et plus largement la postérité cinématographique de son œuvre, peuvent aussi faire l’objet de propositions.

—

Les propositions de communications (une demi-page) accompagnées de quelques lignes de bio-bibliographie seront à déposer via le lien suivant pour le jeudi 9 mars 2026 au plus tard : https://tinyurl.com/denneryetlhistoire

La journée d’études se déroulera à l’Université de Rouen, le mardi 2 juin 2026. Les frais de déplacement ne pourront pas être pris en charge.

Informations : florence.fix(a)univ-rouen.fr

—

Bibliographie indicative

Dossier sur « Le théâtre populaire en France des origines au XXIe siècle », Cahiers de l’Association internationale des études françaises, n° 70, Classiques Garnier, mai 2018, p. 177-293 [Charles Mazouer, Jean-Pierre Bordier, Françoise Rubellin, Patrick Berthier, Roxane Martin, Jean-Claude Yon, Marion Denizot].

Barbara T. Cooper, édition scientifique et présentation du Tremblement de terre en Martinique, drame en quatre actes [1840], d’Adolphe d’Ennery, suivi de documents inédits, L’Harmattan, 2014.

Barbara Cooper et Olivier Bara, « L’autre théâtre romantique. Introduction », dans L’autre théâtre romantique, Revue d’Histoire du Théâtre, n° 257, 2013-1, [https://sht.asso.fr/numero/lautre-theatre-romantique/].

Anne-Emmanuelle Demartini, « La figure de l’empoisonneuse », dans Loïc Cadiet, Frédéric Chauvaud, Claude Gauvard, Pauline Schmitt Pantel et Myriam Tsikounas, Figures de femmes criminelles. De l’Antiquité à nos jours, Paris, Éditions de la Sorbonne, coll. « Homme et société », n°35, 2010.

Elizabeth Emery, « Clémence d’Ennery » (2022). The Collection of Clémence d’Ennery / La Collection de Clémence d’Ennery (Le Musée d’Ennery). https://digitalcommons.montclair.edu/dennery ; et Reframing Japonisme, Londres, Bloomsbury Visual Arts, 2020.

Florence Fix, L’Histoire au théâtre 1870-1914, Presses universitaires de Rennes, 2010; Le mélodrame : la tentation des larmes, Klincksieck, 2011.

Marjolaine Forest, « Marie-Jeanne ou la Femme du peuple. Le mélodrame social en ses contradictions », dans Olivier Bara (dir.), Théâtre et Peuple. De Louis-Sébastien Mercier à Firmin Gémier, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 187-202.

Bérengère Vachonfrance-Levet, « Les dessous des Deux orphelines », Histoires Littéraires, n°74, 2018, p. 23-43.

Bérengère Vachonfrance-Levet, avec la collaboration de Roger Little, édition scientifique et présentation de La Case de l’Oncle Tom, drame en huit actes de Philippe Dumanoir et Adolphe d’Ennery [Théâtre de l’Ambigu-comique, 18 janvier 1853], L’Harmattan, 2020.

Marie-Pauline Martin et Léonard Pouy, « Porté et vivifié par la scène. Le Radeau de La Méduse : l'adaptation théâtrale du tableau en 1839 à Paris », dans Julie Ramos et Léonard Pouy (dir.), Le Tableau vivant ou l’image performée, Paris, Éditions Mare&Martin/Inha, 2014, p. 179-196.

Sarah Nancy, « Le Cid de Massenet, Gallet, d’Ennery et Blau : une appropriation amoureuse », in Appropriations de Corneille, Myriam Dufour-Maître (dir.), Actes de Colloque, Publications numériques du CEREDI, Université de Rouen, n°24, 2020.

Claire Parfait, « Un succès américain en France : La Case de l’Oncle Tom », e-Rea, Revue électronique d’études anglophones [En ligne], 7.2 | 2010, mis en ligne le 24 mars 2010, consulté le 22 octobre 2025. URL : http://journals.openedition.org/erea/981 ; DOI : https://doi.org/10.4000/erea.981

Agnès Sandras, « L’ambivalente réception de La Case de l’oncle Tom en France : pleurer ou persifler ? (Partie II. Un message anti-esclavagiste plus ou moins apprécié) ». L'Histoire à la BnF. (5 juin 2020). https://doi.org/10.58079/pmrs

Anne-Marie Thiesse, Le Roman du quotidien. Lecteurs et lectures populaires à la Belle Époque, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », 2000.

Guillemette Tison, « La littérature populaire entre la scène et le lire », dans Jacques Migozzi (dir.), De l’écrit à l’écran. Littératures populaires : mutations génériques, mutations médiatiques, Limoges, PULIM, coll. « En marges », 2000, p. 121‑134.

Françoise Zamour, Le Mélodrame dans le cinéma contemporain, une fabrique de peuples, Presses universitaires de Rennes, 2016.