Malheurs du corps épique : figuration, symbolisation (Antiquité, Moyen âge, Renaissance) (Orléans)

Malheurs du corps épique – figuration, symbolisation

Antiquité, Moyen âge, Renaissance

Les 18 et 19 juin 2026 (Université d’Orléans)

Organisation : Pierre-Alain Caltot, Philippe Haugeard et Nicolas Lombart

Centre International Universitaire pour le Recherche – Hôtel Dupanloup (Rue Dupanloup, ORLÉANS)

Argumentaire:

Portant sur des sources littéraires, le colloque entend étudier ou interroger les représentations du corps épique mis à mal, de l’Antiquité à la Renaissance. Les communications pourront s’inscrire dans telle période exclusivement ou assumer une démarche plus diachronique, en comparant par exemple des œuvres appartenant à des périodes différentes – antique, médiévale ou renaissante.

La bibliographie (voir ci-dessous) impose le double constat suivant :

1) l’anthropologie historique a permis aux représentants de la Nouvelle Histoire de baliser la bibliographie d’études déjà solides participant d’une histoire du corps, en particulier depuis les années 2000. Ce renouveau des analyses et des objets historiques a imposé de nouveaux outils de recherche, pour la plupart limités à telle ou telle période.

2) Les études littéraires, pour leur part, ont surtout souligné la valorisation intrinsèque au corps du héros épique, corps glorieux ou lumineux, véritable « corps de transfiguration », qui, révélant des qualités morales hors du commun, s’affirment à travers un parcours exemplaire d’épreuves qualifiantes.

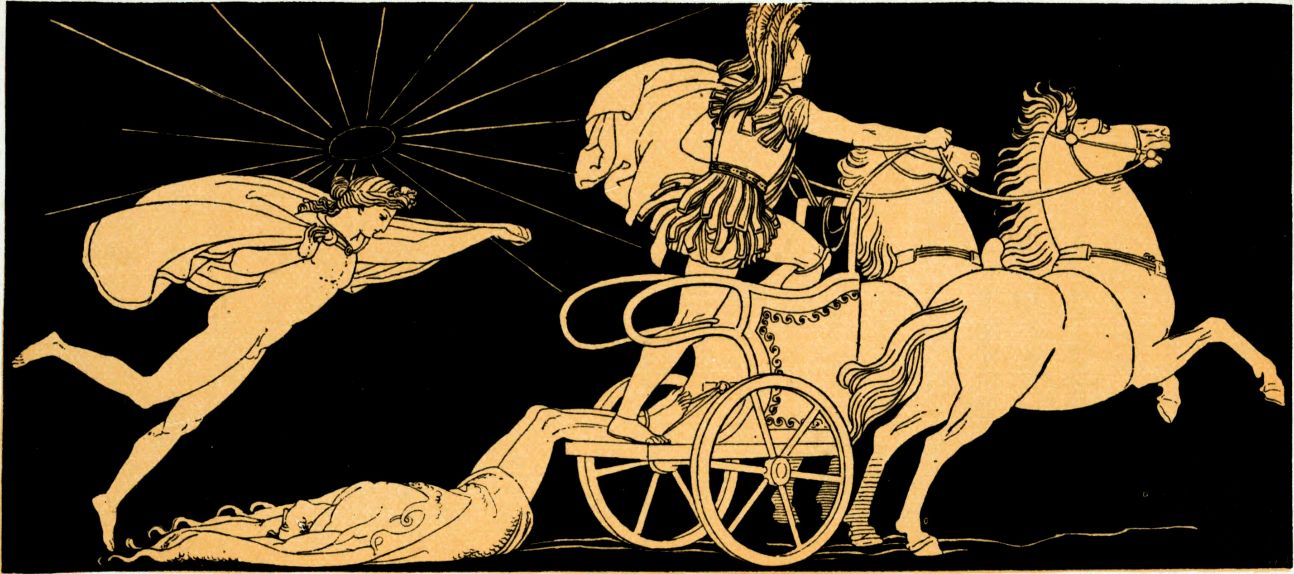

Or, dès ses actes fondateurs, le genre épique fait coexister, à côté d’Achille, Thersite dans l’Iliade (II, 213-224 pour son portrait). Avec ce personnage, le poète homérique semble associer veulerie morale, laideur hideuse et bassesse sociale, au point que Thersite devient l’emblème d’un autre corps épique. Derrière cette figure, exemplaire d’une diversité des personnages épiques, nous souhaitons interroger les malheurs du corps épique, que ce soit sur le champ de bataille où l’intégrité du corps épique est interrogée, ou en dehors des combats : pourront alors être analysés les corps épiques vieillissants, éprouvés, marginalisés.

Les propositions de communication pourront s’inscrire, sans exclusive, dans l’un des axes suivants (les exemples cités proviennent de l’épopée antique mais trouveront des analogues dans les textes du Moyen Âge et de la Renaissance) :

- Malheurs du corps sur le champ de bataille : les supplices et les agonies du corps blessé et souffrant, véritable corpus dolens, peuvent apparaître comme autant de miroirs inversés du corps héroïque. Quels usages l’épopée propose-t-elle de la description des corps vulnérables ? On pourra ainsi envisager ses fonctions narratives – comment l’assassinat de Patrocle relance-t-il l’intrigue de l’Iliade ? – ; stylistiques – le recours à l’hypotypose dans l’acharnement contre les corps dans la Pharsale de Lucain – ; ou encore son rôle dans la construction du personnel héroïque – l’importance de la mort de Pallas dans la définition d’un héroïsme propre à Énée dans l’Énéide.

- La dégradation des corps défaits ou vaincus constitue autant d’humiliations qui contreviennent au code de valeurs – morales, religieuses, politiques – que l’épopée affirme par ailleurs. De tels passages peuvent alors interroger directement l’épopée comme code générique. En arrière-plan se pose ainsi la question de la représentation des (contre-)modèles que l’épopée élabore. C’est ainsi que l’insistance sur le corps et les fonctions corporelles des prétendants de Pénélope dans l’Odyssée contribue à en faire des antithèses du héros tandis que la galerie des tyrans, modèles inversés du roi juste et pieux, que proposent les épopées (Mézence dans l’Énéide ; Capanée dans la Thébaïde de Stace…) travaille de l’intérieur la normativité épique, y compris dans son rapport au corps social.

- Des malheurs, nous passons aux défauts ou aux passions épiques qui affectent et gâtent le corps des personnages épiques, la mollesse, la paresse, la peur confinant parfois à la couardise constituent autant de manquements par rapport au comportement attendu pour le héros et son rang. De ce point de vue, la présence de personnages a priori étrangers aux valeurs héroïques dans l’épopée pourra être interrogée, par exemple pour leur âge – vieillards –, ou pour leur modestie sociale – marginaux et mendiants, comme Ulysse dans les derniers chants de l’Odyssée. Dans les Métamorphoses, Ovide propose une épopée du corps changeant, envisageant entre autres la dégradation des corps héroïques vers une animalisation ou une réification.

Corpus:

Pour l’Antiquité, l’ensemble du corpus en grec et en latin est concerné.

Le corpus médiéval sur lequel le colloque invite à réfléchir n’est pas forcément, ni prioritairement, la chanson de geste, genre auquel on réduit trop souvent la production épique au Moyen Âge. Si l’on ne peut exclure une influence possible, par divers phénomènes d’osmose, de l’épopée latine sur la chanson de geste, cette dernière est un genre spécifiquement médiéval, sans continuité phylogénétique avec l’épopée antique, contrairement à un certain nombre de textes médiévaux, traditionnellement appelés « romans », mais qui relèvent génétiquement de l’épopée, comme le Roman de Thèbes ou le Roman d’Eneas, qui sont en effet de libres traductions-adaptations de la Thébaïde de Stace et de l’Énéide de Virgile. Le Roman de Troie ou les divers Romans d’Alexandre, qui puisent dans des sources latines historiques ou pseudo-historiques, sont eux aussi fortement marqués par l’épopée. La matière arthurienne elle-même se coule parfois, momentanément, dans un moule assurément épique, comme dans Les Premiers Faits du roi Arthur (ou la Suite-Vulgate du Merlin). Le colloque appelle ainsi à explorer un corpus largement ouvert par rapport à la terminologie générique en cours, laquelle minore finalement l’importance de l’épique ou de l’épopée dans la production littéraire du Moyen Âge – une production qu’il serait illégitime de réduire aux seuls textes en langue française, en raison bien sûr de l’existence d’une riche littérature épique (ou apparentée) médiolatine, comme le Waltharius ou le Carmen in honorem Hludovici d’Ermold le Noir pour l’époque carolingienne, ou, plus tardivement, l’Alexandréide de Gautier de Châtillon ou l’Iliade de Joseph d’Exeter, pour ne citer que les textes les plus connus.

Le corpus renaissant peut tenir compte aussi bien des traductions d’Homère et de Virgile (pour y voir précisément comment les différentes mises à mal du corps épique antique sont prises en compte dans le travail de « translation » en français) que des « poèmes héroïques » qui, en français ou en latin, paraissent dans le contexte des guerres d’Italie, et des « longs poèmes » originaux qui, dans le prolongement de La Franciade de Ronsard (1572), foisonnent à la fin du siècle, témoignant d’une véritable « renaissance de l’épopée » (Bruno Méniel). Le corps « engourdi » ou « paresseux » de Francus au début de La Franciade n’est-il pas le signe d’une crise morale et politique plus profonde ? Dans quelle mesure le contexte des Guerres de Religion avec son lot de corps outragés et humiliés affecte-t-il la représentation du corps héroïque de l’épopée renaissante ? Le seul exemple des Tragiques d’Agrippa d’Aubigné suffit à ouvrir de riches perspectives. Il illustre du reste l’importance, à la fin du XVIe siècle, de l’épopée historique s’inspirant de La Pharsale de Lucain. On ne s’interdira pas non plus de voir comment l’influence du Roland furieux de L’Arioste ou de la Jérusalem délivrée du Tasse, qui puisent à d’autres sources que l’épopée antique tout en relevant bien du registre épique, permet de repenser le corps héroïque et son avilissement dans le corpus épique français – en ouvrant aussi la réflexion au traitement du corps martyrisé dans l’épopée chrétienne prémoderne : en quoi le corps héroïque païen s’oppose-t-il au corps héroïque chrétien dans sa manière d’être déprécié ? Il sera ainsi fructueux d’analyser comment, dans le corpus épique de la fin du siècle, le corps du héros ou de l’héroïne, quand il est malmené, déconsidéré ou dégradé, témoigne des « troubles » qui affectent un monde dont les valeurs essentielles sont remises en question dans les convulsions de la guerre civile et du schisme religieux.

Les propositions de communication, accompagnées d’un résumé ou d’un argumentaire d’une vingtaine de lignes, sont à adresser avant le 15 décembre 2025 aux trois adresses suivantes :

pierre-alain.caltot@univ-orleans.fr

philippe.haugeard@univ-orleans.fr

nicolas.lombart@univ-orleans.fr

Bibliographie:

Sur le corps dans l’Antiquité:

> Numéros de revue :

Dialogues d’histoire ancienne, supplément 14, L’histoire du corps dans l’Antiquité : bilan historiographique, 2015 (En particulier, voir les articles de F. Gherchanoc, « L’histoire du corps dans l’Antiquité : bilan historiographique » ; M. Blonski, « Corps propre et corps sale chez les Romains, remarques historiographiques » ; L. Bodiou, « Le corps antique et l’histoire du sensible : esquisse historiographique »).

Corps antiques : Morceaux choisis, Éditions EHESS, 2019.

Dialogues d’histoire ancienne, supplément 28, Blessures aristocratiques dans l’Antiquité romaine : du corps à l’honneur (dir. C. Husquin, C. Landréa), 2024.

> Ouvrages et articles

John K. McVay, “The Human Body as Social and Political Metaphor in Stoic Literature and Early Christian Writers”, The Bulletin of the American Society of Papyrologists, 37, 2000, p. 135-147.

Francis Prost et Jérôme Wilgaux (dir.), Penser et représenter le corps dans l’Antiquité, Rennes, PUR, 2006.

Paul Veyne, Paul Carmignani et al., Le Corps dans les cultures méditerranéennes, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 2007.

Lydie Bodiou et Véronique Mehl (dir.), Dictionnaire du corps dans l’Antiquité, Rennes, PUR, 2019

Lydie Bodiou et Véronique Mehl (dir.), L’Antiquité écarlate. Le sang des Anciens, Rennes, PUR, 2022

Sarah Rey, Manus. Une autre histoire de Rome, Paris, Albin Michel, 2024.

Sur le corps dans l’épopée antique:

Philippe Heuzé, L’Image du corps dans l’œuvre de Virgile, Paris/Rome, De Boccard/EFR, Collection de l’École française de Rome, 86, 1985.

Corinne Jouanno, « Thersite, une figure de la démesure ? », Kentron, 21, 2005, p. 181-223.

Gianluca Chiesa, « La rappresentazione del corpo nel “Bellum Ciuile” di Lucano », Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia degli Studi di Milano, 58, 2005, p. 1-41.

Sylvie Gailhac, « Ulysse aux mille métamorphoses ? » Penser et représenter le corps dans l’Antiquité, Francis Prost et Jérôme Wilgaux (dir.), Rennes, PUR, 2006, p. 15-30.

Joël Thomas, « Corps humiliés et corps de transfiguration dans l’Énéide de Virgile », Le Corps dans les cultures méditerranéennes, Paul Carmignani, Mireille Courrent et Thierry Eloi (dir.), Perpignan, PUP, 2007, p. 67-75.

Hélène Vial, La Métamorphose dans les Métamorphoses d’Ovide. Essai sur l’art de la variation, Paris, Les Belles Lettres, 2010.

Martin Dinter, Anatomizing Civil War. Studies in Lucan’s Epic Technique, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2012.

Camille Semenzato, « La beauté fanée de Pénélope », Dialectiques de la vieillesse dans l’Antiquité, dir. Sandrine Coin-Longeray et Daniel Vallat , Paris, De Boccard, 2021, p. 69-79.

Sur le corps au Moyen Âge (histoire, arts et littérature):

Danielle Régnier-Bohler, « Le corps mis à nu. Perception et valeur symbolique de la nudité dans les récits du Moyen Âge », Europe. Revue littéraire mensuelle, vol. 61, 1983, p. 51-62.

Jacques Le Goff et Nicolas Truong, Une histoire du corps au Moyen Âge, Éditions du Seuil, Paris, 2003.

Yasmina Foehr-Janssens, « La souffrance a-t-elle un genre ? Représentations littéraires du corps masculin au Moyen Âge », Körperkonzepte-Concepts du corps, dir. F. Frei Gerlach, A. Kreiss-Schink et C. Opitz, Munster, 2003, p. 57-68.

Danielle Jacquart, « La nourriture et le corps au Moyen Âge », Cahiers de Recherches Médiévales, 79, 2006, p. 259-266.

Corps outragés, corps ravagés de l’Antiquité au Moyen Âge, études réunies par Lydie Bodiou, Véronique Mehl et Myriam Soria, Brepols, Turnhout, 2011.

Jean Wirth, L’image du corps au Moyen Âge, Micrologus Library (56), Florence, Sismel, 2013.

Christian Heck, « Entre dissemblance et incarnation : l’image du corps dans l’art du Moyen Âge », Perspective. Actualité en histoire de l’art, 2, 2014, p. 252-360.

Le corps et ses énigmes au Moyen Âge, sous la direction de Bernard Ribémont (Actes du colloque d’Orléans, 15-16 août 1992, 1ère éd. Caen, 1993), Paradigme, Orléans, 2018.

Le corps au Moyen Âge : anthropologie, histoire, littérature, études réunies par Patrick Henriet et Jean-René Valette, Revue des Langues Romanes, T. CXXII, n°1, 2018.

Jean-Claude Schmitt, Les images médiévales : la figure du corps, Paris, Gallimard, Bibliothèque illustrée des histoires, 2023.

Bernard Ribémont, Corpus medievale. Propos sur le corps au Moyen Âge, Paris, Classiques Garnier, 2025.

Sur l’épique ou le corps épique hors chanson de geste (quelques exemples):

Jean-Yves Tilliette, « Insula me genuit. L’influence de l’Énéide sur l’épopée latine du XIIe siècle », Publications de l’École de Rome, 1985, 80, p. 121-142.

Christiane Marchello-Nizia, « De l’Énéide à l’Eneas : les attributs du fondateur », ibid., p. 251-266.

Aimé Petit, « Le motif du combattant nu et desarmez dans le Roman de Thèbes », Revue des Langues Romanes, 1993, 97 : 2, p. 375-382.

Francine Mora-Lebrun, L’Énéide médiévale et la naissance du roman, Paris, PUF, 1994.

Francine Mora-Lebrun, L’Énéide médiévale et la chanson de geste, Paris, Champion, 1994 (titre en partie trompeur car la question de la chanson de geste ne représente qu’un aspect de l’ouvrage).

Catherine Gaullier-Bougassas, Les romans d’Alexandre : aux frontières de l’épique et du romanesque, Paris, Champion, 1998.

Aimé Petit, « Nu et nudité dans les romans antiques », Le nu et le vêtu au Moyen Âge, XIIe-XIIIe siècles, Senefiance, 47, Aix-en-Provence, 2001, p. 283-298.

Marie-Madeleine Castellani, « L’épique dans les deux versions d’Athis et Prophilias », L’épique médiéval et le mélange des genres, dir. Caroline Cazanave, Besançon, 2005, p. 121-134.

Maud Pérez-Simon, « Mise en scène du corps et discours politique dans un manuscrit du Roman d’Alexandre en prose du XVe siècle », Conter de Troie et d’Alexandre au Moyen Âge, dir. L. Harf-Lancner, L. Mathey-Maille, M. Szkilnik, Paris, Presses de la Sorbonne, p. 271-289, 2006.

Sur le corps à la Renaissance:

Ernst Robert Curtius, La littérature européenne et le Moyen âge latin [1956], PUF, Agora – Presses Pocket, 1991, p. 232-235 (« Métaphores relatives aux parties du corps »).

Jan N. Bremmer & Herman Roodenburg, A Cultural History of Gesture: From Antiquity to the Present Day, Cambridge, Polity Press, 1991.

Marie Madeleine Fontaine, Libertés et savoirs du corps à la Renaissance, Caen, Paradigme, 1993.

Jonathan Sawday, The Body Emblazoned. Dissection and the human body in Renaissance culture, Londres et New York, Routledge, 1995.

David Hillman et Carla Mazzio (dir.), The Body in Parts. Fantasies of Corporeality in Early Modern Europe, Londres et New York, Routledge, 1997.

Luc Borot et Marie-Madeleine Fragonard (éd.), Corpus Dolens. Les représentations du corps souffrant du Moyen âge au XVIIe siècle, Montpellier, Publications de l’Université Paul Valéry, 2002.

Hugh Roberts, Guillaume Peureux et Lise Wajeman (dir.), Obscénités renaissantes, Genève, Droz, 2011.

Georges Vigarello (dir.), Histoire du corps, t. 1 : De la Renaissance aux Lumières, Paris, Points Seuil, 2016.

Sur le corps héroïque et le genre épique à la Renaissance (quelques exemples):

Ernst Robert Curtius, « La beauté [du héros] », La littérature européenne et le Moyen âge latin [1956], PUF, Agora – Presses Pocket, 1991, p. 297-299.

Gisèle Mathieu-Castellani, Agrippa d’Aubigné : le corps de Jézabel, Paris, PUF, 1991.

Catherine Randall Coats, « Holophernes’ Textual Impotence : Discourse vs. Representation in Du Bartas’ La Judit », Old Testament Women in Western Literature, éd. Raymond-Jean Frontain et Jan Wojcik, Conway, University of Central Arkansas, 1991, p. 109-126.

Jonathan Sawday, « The Somatic Epic of Jonathan Fletcher », The Body Emblazoned. Dissection and the human body in Renaissance culture, Londres et New York, Routledge, 1995, p. 170-182.

Marie-Hélène Prat, Les mots du corps : un imaginaire lexical dans les « Les Tragiques » d’Agrippa d’Aubigné, Genève, Droz, 1996.

Denis Bjaï & Klára Csurös, « Le long poème narratif à la Renaissance : essai de présentation », Nouvelle Revue du Seizième Siècle, 11, 1997, p. 7-25.

Jean-Claude Ternaux, Lucain et la littérature de l’âge baroque en France : citation, imitation et création, Paris, Champion, 2000.

Denis Bjaï, « Le prince engourdi », dans La Franciade sur le métier : Ronsard et la pratique du poème héroïque, Genève, Droz, 2001, p. 104-111.

Katherine B. Crawford, « The Politics of Promiscuity : Masculinity and Heroic Representation at the Court of Henri IV », French Historical Studies, 26, 2003/2, p. 225-252.

Bruno Méniel, Renaissance de l’épopée. La poésie épique en France de 1572 à 1623, Genève, Droz, 2004.

Marc Durand, « De la scolastique à l’humanisme. Généalogie d’une révolution idéologique : l’éducation corporelle de Gargantua », STAPS, 2004/3, p. 43-59.

Phillip Ford, De Troie à Ithaque : Réception des épopées homériques à la Renaissance, Genève, Droz, 2007.

Phillip Usher, Epic Arts in Renaissance France, Oxford, Oxford UP, 2014.

Katherine S. Maynard, Reveries of Community. French Epic in the Age of Henri IV, 1572-1616, Evanston, Northwestern University Press, 2018.

Phillip Usher & Isabelle Fernbach (éd.), Virgilian Identities in the French Renaissance, Cambridge, D.S. Brewer, 2021.

Sandra Provini et Daniel Melde (dir.), « L’écriture épique en France autour de 1500 dans le contexte humaniste européen », Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, 43, 2022/1, p. 17-208.

Jessica Appleby, « Enacting National Trauma on the Female Body in Aubigné’s Misères : An Epic Motif », French Forum, 48/1, 2023, p. 1-15.