Journée d’études des doctorant.e.s du CELIS

« Voyages et transformations »

Université Clermont Auvergne - CELIS UR 4280

MSH de Clermont-Ferrand, 3 octobre 2025

« Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux[1]. » Ces propos de Marcel Proust dans À la recherche du temps perdu proposent une appréhension littéraire et esthétique au sein de laquelle le voyage est moins un trajet qu’une transformation personnelle et expérientielle du voyageur. Le voyage, en effet, n’est pas qu’un périple physique : le TLFi le définit comme un déplacement « hors de son domicile habituel ». Il s’agit donc d’une rupture, que ce soit pour aller « dans un lieu déterminé » et « dans un but précis (généralement politique, économique, scientifique, religieux...)[2] » ou non. Celle, celui ou ce qui voyage passe d’une forme, forme naturelle ou déjà infléchie, à une autre par l’effet d’un changement, voire d’une métamorphose. Cette métamorphose est celle du Soi, mais également celle de l’Autre et de l’Ailleurs. Il est donc, dans ses différentes acceptions, presque systématiquement renvoyé à la transformation, et constitue alors un déplacement synonyme de découverte, d’exploration et d’échange, qui peut être aussi bien géographique qu’historique, spirituel, philosophique. Cette définition plurielle et protéenne du voyage et de la transformation, à comprendre au sens littéral mais également au sens métaphorique, permet d’ouvrir le questionnement à des modalités littéraires diverses. Cette approche se situe dans la lignée des réflexions du Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS), qui organise et accueille cette journée d’étude. La sociopoétique, étude de l’interaction dynamique entre représentations sociales et création littéraire, rejoint une approche du voyage littéraire en tant que poétique d’imaginaires sociaux porteurs, vecteurs, ou cibles de transformations culturelles.

Cette journée d’étude du CELIS souhaite ainsi interroger les multiples articulations du voyage et de la transformation au sein des disciplines littéraires : l’échange et le déplacement en tant que vecteur métamorphique d’altération entre pays, cultures, générations, identités, corps, langues, genres littéraires, œuvres, médiums artistiques.

Voyage et apprentissage

En littérature, chacune des définitions du voyage peut être associée à une transformation, des métamorphoses ovidiennes aux métamorphoses de la forme poétique à travers le temps. Au sein de la fiction narrative, plusieurs genres convoquent le voyage comme cadre de l'évolution, de la transformation d'un ou plusieurs personnages. C'est le cas du roman d'apprentissage, qui décrit le cheminement d'un protagoniste vers la maturité, pouvant s'effectuer au travers d'un voyage, comme celui de Wilhelm Meister dans le roman de Goethe Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-96), fondateur du genre. Cela se rapproche du voyage initiatique, thème clé des romans d'aventure de Jules Verne ou du Candide de Voltaire (1759), dont le héros éponyme découvre le monde et lui-même, et acquiert une conscience nouvelle. Au cœur de ces récits repose cette notion de découverte, réelle et imaginaire, menant cependant parfois au désenchantement. Il s’agira également de questionner la différence entre les voyages initiatiques masculins et féminins : peut-on, par exemple, considérer Jane Eyre (1847) comme un voyage initiatique, en dépit du cantonnement domestique de son voyage ?

Le voyage structure également de nombreux contes merveilleux. Le départ du héros ou de l'héroïne constitue une étape de sa construction, comme le seront chacun des obstacles rencontrés. Les contes sont aussi le témoignage de la transmission des histoires, des légendes, et de leur transformation par les auteurs, selon leur langue, leur culture. Plus récemment, le schéma narratif du voyage du héros proposé par Joseph Campbell, critiqué par de nombreux chercheurs, a inspiré de nombreuses œuvres de fiction, en littérature mais surtout au cinéma. Dans la poésie, le voyage peut être une source ou un pré-texte de transformation poétique, comme le voyage à New York réalisé par Federico García Lorca, qui permet au poète de renouveler son imaginaire et d’exprimer de manière plus ouverte son engagement politique et son homosexualité dans Poeta en Nueva York en 1930.

Le voyage : transformation de l’identité

Au sens figuré, le voyage peut également renvoyer à une substitution du temps à l'espace, à un voyage dans le temps (rétrospection ou anticipation) ou à une errance de la pensée, au rêve, au sommeil, voire à la mort, souvent représentée comme un voyage vers une autre dimension. Le voyage est alors utilisé, par exemple, par les surréalistes, afin de transformer l’esprit et ouvrir de nouvelles voies d’expression. Le voyage peut même, dans certains cas, renvoyer à un « état d'hallucination provoqué par l'usage de la drogue[3] ». Cette expérimentation peut être utilisée à des buts créatifs, par exemple, par la beat generation étatsunienne ou par les fantastiques français tels que Théophile Gautier ou des poètes comme Baudelaire.

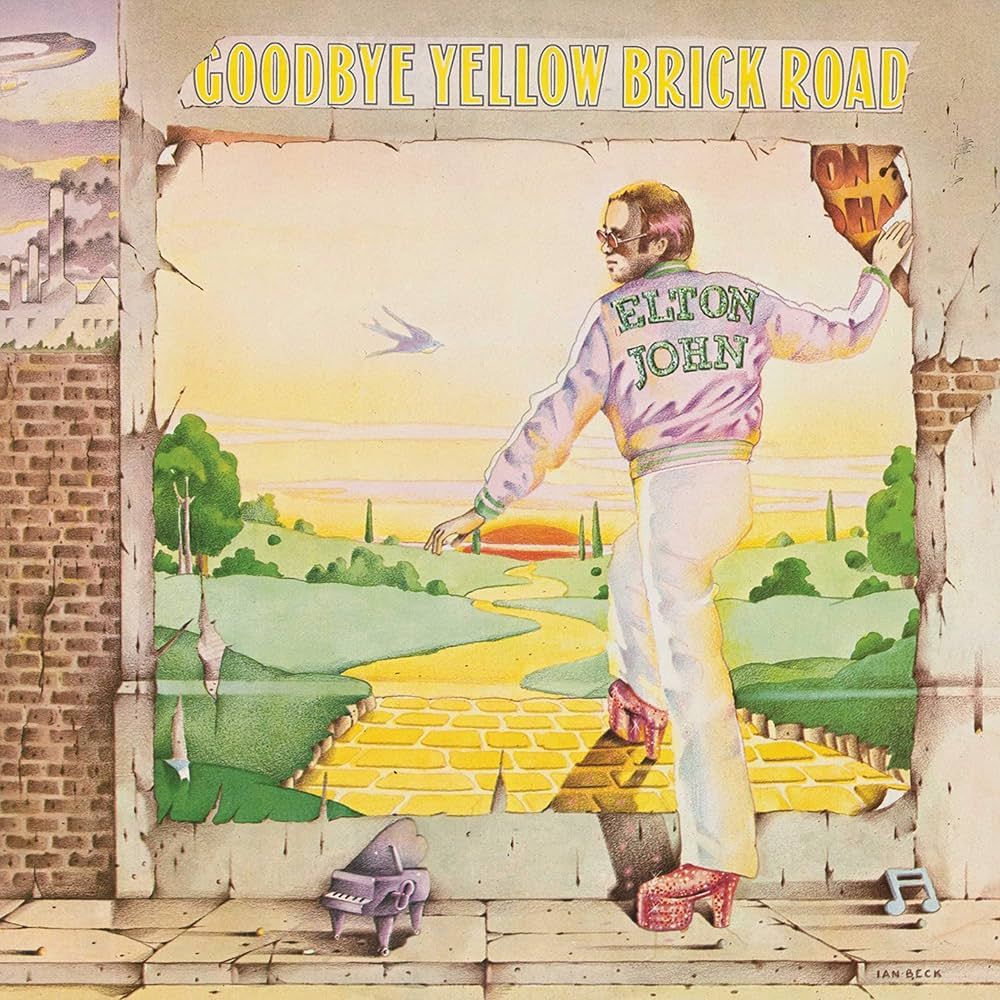

Le voyage peut également être vécu comme un moyen d’émancipation : il a souvent été utilisé comme une métaphore, par exemple de coming out ou d’exploration de la sexualité. En témoignent la chanson et l’album Goodbye yellow brick road d’Elton John (1973), où le chanteur prétend sortir des sentiers battus afin de préparer son coming out. Parfois, cette métaphore est réalisée, comme pour les voyages initiatiques à Lesbos des écrivaines Renée Vivien et Monique Wittig.

Récit viatique et émancipation

Le voyage et l’écriture sont aussi intimement liés dans le récit viatique, genre qui se démarque par son hybridité, son absence de « lois » comme le souligne Roland Le Huenen[4]. Cela permet à l’écriture même de se transformer sous l’influence du nombre croissant de femmes qui prennent la plume pour écrire leur expérience du voyage, dès le 18e siècle avec notamment Letters from Norway (1796) de Mary Wollstonecraft, qui marque la transition du genre de l’inventaire vers l’invention, pour reprendre la formule de Jean Viviès[5], et surtout vers l’intériorité et la subjectivité des sentiments et émotions que convoque l’expérience de l’Ailleurs et de l’Autre. En contournant ou en jouant des limites imposées au genre féminin grâce à la plasticité du genre viatique, les femmes, mais aussi d’autres voix minoritaires comme celles des populations colonisées par exemple, viennent transformer les codes de l’écriture et contribuent ainsi à remettre en question les cadres idéologiques de leurs sociétés. Il conviendra de s’intéresser également à la façon dont ces espaces nouveaux, visités par des voix jusque-là exclues de l’espace public, mais aussi par les voix dominantes, conduisent à la transformation, ou non, de ces voyageurs et voyageuses, une question récemment soulevée par Lucie Azema dans son ouvrage Les femmes aussi sont du voyage, paru en 2021.

Le TLFi affirme qu’en psychologie, le voyage peut renvoyer à une « expérience réelle ou imaginaire à valeur initiatique ou curative[6] ». Le voyage peut donc être une expérience introspective. Il a souvent été une manière de se libérer des normes de genre, comme l’explique Gloria Steinem, figure phare du féminisme de la deuxième vague aux Etats-Unis, dans son ouvrage My Life on the Road (2015). Elle y rappelle qu’à l’inverse des idées préconçues, les femmes sont plus en danger dans leur foyer qu’en voyage. Ainsi, Shannagh Rowland montre que les écrivaines de récit de communion avec la nature sauvage (wilderness), utilisent ce voyage pour explorer l’identité des femmes hors des normes sociales.

Voyage et décentrement

Si le récit viatique est porteur et vecteur de transformations aussi bien personnelles et identitaires que sociales et politiques, cette transformation n’est cependant pas nécessairement positive. En effet, le voyage est un mythe central des sociétés contemporaines, puisqu’il renvoie au « long périple effectué jadis par les grands voyageurs qui se déplaçaient par terre ou par mer pour aller à la découverte et à la conquête de contrées nouvelles[7] ». Ces expéditions coloniales, présentées dans la littérature et dans les discours comme des voyages (pensons au journal de bord de Christophe Colomb), ont impulsé l’avènement du capitalisme moderne et ont profondément transformé les dynamiques mondiales, entraînant à leur tour des « voyages » forcés, notamment l’expulsion des populations amérindiennes de leurs terres et la traite d’esclaves. Il est donc tout aussi intéressant, sinon nécessaire, de se demander quelle transformation résulte du voyage pour celui dont les frontières sont franchies, que l’on parle du lieu ou des individus.

La colonisation, puis le surtourisme, ont ainsi transformé les territoires et les écosystèmes, et provoqué une profonde rupture entre les populations autochtones et leurs terres. Afin d’adopter un regard critique face à la vision hégémonique du voyage comme une conquête triomphante, il faudra questionner aussi notre regard sur les sciences humaines, opérer une « nouvelle révolution copernicienne », un « dé-centrement » du point de vue européen[8] et apporter une perspective post-coloniale, voire décoloniale, au thème du voyage. Ainsi, il faudra confronter les récits des grandes découvertes par les récits (contemporains ou non) d’exil, d’immigration, de déportation, ou d’invasion. Les communications portant sur les mémoires de la diaspora africaine sur leur déportation et assujettissement via le Passage du milieu, les biographies d’esclaves en fuite, de réfugiés, de migrants et de déportés, ou encore les récits de colonisation seront les bienvenues. Par exemple, on pourra étudier l’œuvre de l’écrivaine uruguayenne Cristina Peri Rossi, qui s’exile en 1972 car la montée du fascisme met sa vie en danger. Son œuvre s’en voit profondément transformée : en témoigne son recueil Estado de exilio (2003), où elle affirme que « Partir / c’est toujours se briser en deux[9] ».

Dans une société où la migration devient omniprésente, le voyage peut également être une éthique de vie, un état perpétuel, à la manière des modes de vie nomades. Cela rejoint les théories de la penseuse queer et chicana Gloria Anzaldúa, qui écrit, dans Borderlands/La Frontera, The New Mestiza (1987), que les personnes qui vivent sur les frontières sont en voyage perpétuel, puisqu’elles déterritorialisent les limites. Ce voyage perpétuel se manifeste textuellement par un livre hybride, entre la théorie et la poésie, entre l’anglais et l’espagnol.

Le voyage des mots

L’exemple du texte bilingue de Gloria Anzaldúa rappelle que le voyage n’est pas que celui des individus : il est aussi circulation des idées. Cette circulation sous-tend le concept même de la traduction. En effet, de nombreuses traductions ont émergé de l’accès à de nouveaux lieux et de nouvelles rencontres, comme dans le cas du Risorgimento, mouvement politique italien prônant la réunification de la péninsule et très soutenu par les femmes voyageuses ou expatriées, qui ont fourni aux lecteurs britanniques des traductions d’œuvres de la littérature italienne pro-unification, à l’instar de Theodosia Trollope et sa traduction de l’Arnaldo da Brescia de Giovanni Niccolini en 1846. Reconsidérant la notion de langue-source et langue-cible, on peut voir cet acte linguistique comme un itinéraire entre culture de départ et culture de destination, au cours duquel le langage se voit transformé, tout en devant, paradoxalement, être préservé.

Cette journée d’études propose également de voir le voyage comme un déplacement culturel d’une œuvre à une autre, d’un texte à un autre. Est ainsi concernée l’intertextualité, que Julia Kristeva définit comme « le passage d’un système de signes à un autre » ; or « le passage d'un système signifiant à un autre exige une nouvelle articulation du thétique – de la positionnalité énonciative et dénotative » qui fait de l’acte intertextuel une « transposition[10] ». Acte de passage et acte de transposition : l’intertextualité tient fondamentalement d’une dialectique de voyage et de transformation d’une œuvre à l’autre. L’intertexte culturel est ainsi porteur d’une capacité à réécrire et redéfinir d’autres œuvres ; l’Odyssée d’Homère, par exemple, est le départ d’un périple littéraire entre les époques, les formes, les genres, et les perspectives qui débuta avec sa réexploitation par Dante Alighieri dans la Divine Comédie, effectuant un détour dans l’Ulysse moderniste de James Joyce pour arriver à la réécriture féministe de Margaret Atwood dans sa Pénélopiade. On peut également trouver des éléments d'intertextualité dans la poésie, comme dans celle de Txus García qui fonctionne comme un dialogue avec la poésie de Gloria Fuertes, dialogue qui permet au poète d’entreprendre un parcours de transition de genre, conçu comme une transformation. À travers l’intertextualité, les voix des poètes passés peuvent voyager dans des espace-temps différents.

Si l’intertextualité constitue un passage/transformation, il convient également d’inclure l’intermédialité, laquelle propose un passage non plus d’un texte à l’autre mais d’un médium à l’autre, proposant un dialogue de la littérature avec des arts qui lui sont étrangers. Au sens le plus littéral, le genre du carnet de voyage (mis à l’honneur chaque année à Clermont-Ferrand lors du Rendez-vous International Carnet de Voyage, en 2025 les 15-17 novembre) est représentatif de cette hybridité entre voyage de l’individu et voyage des médiums : le carnet de voyage mêle photographie, aquarelle, croquis et bande dessinée au journal de bord – parfois traditionnel, parfois numérique ou sonore – du voyageur, explorant de nouvelles formes d’expression où l’écriture et le visuel s’enrichissent mutuellement. Le passage d’un médium à l’autre représente ainsi de nouvelles opportunités pour la littérature : peinture, photographie, musique et même arts du spectacle peuvent modifier les modes narratifs ou poétiques, telle la présence d’éléments chorégraphiques dans la poésie d’Emily Dickinson, de même que la transition entre médiums représentée par les adaptations filmiques et les œuvres hybrides comme les romans graphiques. La vidéopoésie et la poésie performée, pratiquées, entre autres, par Alicia García Núñez, sont d’autres exemples de voyage de la poésie hors des frontières du livre. Étudier l’intermédialité revient à étudier « les hétérogénéités, les éclectismes, les collages, les fusions » culturels dans un monde où « l’avènement des différents médiums [est] conçu comme un processus de ruptures, de transitions, d’innovations, de rencontres de séries culturelles[11] ».

Afin d’explorer la richesse culturelle que représente le dialogue littéraire entre voyage(s) et transformation(s), les communications pourront se situer dans les axes suivants, sans limite chronologique ou géographique :

- Écrire le voyage

- Le voyage comme apprentissage

- Le voyage comme transformation identitaire

- Voyage et décentrement

- Genre, transitions et transhumanismes

- Traduction et interculturalité

- Intertextualité, intermédialité

Les propositions de communication, d’une longueur de 300 mots et accompagnées d’une brève bio-bibliographie, pourront être rédigées en français ou en anglais. Elles devront être adressées à l’adresse voyage.transformation@yahoo.com avant le 29 mai 2025.

La journée d’études se tiendra en présentiel à la Maison des Sciences Humaines, 4 rue Ledru à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2025.

Comité d’organisation : Adeline Barel, Émilie Laurent, Judith Trouilleux-Leca, Mawada Zid (CELIS)

Comité scientifique : Philippe Antoine, Gaëlle Loisel, Assia Mohssine, Catherine Morgan-Proux, Hélène Vial (CELIS)

Conférencière invitée : Anne Rouhette (CELIS)

Bibliographie indicative

Ali-Khodja, Mourad et al., éd. Territoires de l’interculturalité : expériences et explorations. Québec : Les Presses de l’Université Laval, 2013.

Antoine, Philippe. « Ceci n’est pas un livre : Le récit de voyage et le refus de la littérature ». In : Sociétés & Représentations 21.1 (2006). URL : https://shs.cairn.info/revue-societes-et-representations-2006-1-page-45 (visité le 20/01/2025).

Antoine, Philippe, éd. « Le corps du voyageur ». Viatica 1 (2014). URL : https://journals.openedition.org/viatica/280 (visité le 20/01/2025).

Antoine, Philippe et al., éd. La littérature de voyage aujourd’hui : héritages et reconfigurations. Paris : Lettres modernes Minard, 2021.

Argod, Pascale. L'art du carnet de voyage. Paris : Editions Alternatives, 2014.

Beretta Anguissola, Alberto. Ombres de l’utopie : essais sur les voyages imaginaires du XVIe au XVIIIe siècle. Paris : Honoré Champion éditeur, 2011.

Bourguinat, Nicolas. Le voyage au féminin : perspectives historiques et littéraires, XVIIIe-XXe siècles. Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2008.

Buzard, James. The Beaten Track : European Tourism, Literature, and the Ways to Culture, 1800-1918. Oxford : Clarendon Press, 1993.

Campbell, Joseph. The Hero with a Thousand Faces. Princeton : Princeton University Press, 1968.

Chardin, Philippe et Alice Boulanger, éd. Roman de formation, roman d’éducation dans la littérature française et dans les littératures étrangères. Paris : Éditions Kimé, 2007.

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Trésor de la langue française informatisé. URL : https://www.cnrtl.fr/definition/ (visité le 20/01/2025).

Colin, Philippe et Lissell Quizor. Pensées décoloniales : une introduction aux théories critiques d'Amérique latine. Paris : Zones, 2023.

Foster, Shirley. Across New Worlds : Nineteenth-Century Women Travellers and their Writings. New York, London : Harvester Wheatsheaf, 1990.

Gaudreault, André et Thierry Groensteen. La transécriture : pour une théorie de l’adaptation. Littérature, cinéma, bande dessinée, théâtre, clip : colloque de Cerisy [14-21 août 1993]. Québec : Nota bene, 1998.

Gignoux, Anne-Claire. « De l’intertextualité à la récriture ». In : Cahiers de Narratologie. Analyse et théorie narratives 13 (2006). URL : https://journals.openedition.org/narratologie/329 (visité le 20/01/2025).

Gilardi, Filippo. Métamorphose et identité : d’Ovide au transsexualisme. Nantes : Odin, 2008.

Gilbert, Sandra M. « Costumes of the Mind : Transvestism as Metaphor in Modern Literature ». In : Critical Inquiry 7.2 (1980), p. 391-417. URL : https://www.jstor.org/stable/1343134 (visité le 20/01/2025).

Grant, Alec et Elizabeth Lloyd-Parkes, éd. Meaningful Journeys : Autoethnographies of Quest and Identity Transformation. Routledge. New York : Taylor & Francis, 2024.

Guyot, Alain et al., éd. Voyager entre les mots et le monde : itinéraires critiques offerts à Philippe Antoine. Clermont-Ferrand : Presses universitaires Blaise Pascal, 2021.

Hulme, Tim et Tim Youngs, éd. The Cambridge companion to travel writing. Cambridge : Cambridge University Press, 2002.

Kennedy, David et Richard Meek, éd. Ekphrastic Encounters : New Interdisciplinary Essays on Literature and the Visual Arts. Manchester : Manchester University Press, 2019.

Kristeva, Julia. La révolution du langage poétique : l’avant-garde à la fin du XIXe siècle. Paris : Éditions du Seuil, 1974.

Kujundžić, Nada. « Moving (Up) in the World : Displacement, Transformation and Identity in Grimms Fairy Tales ». In : Libri et Liberi 3 (2015), p. 221-238.

Le Huenen, Roland. « Le récit de voyage : l’entrée en littérature ». In : Études littéraires 20.1 (1987), p. 45-61. URL : https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/1987v20-n1-etudlitt2233/500787ar/ (visité le 20/01/2025).

Loisel, Gaëlle et Fanny Platelle. Traduction et transmédialité, XIXe-XXIe siècles. Paris : Lettres modernes Minard, 2021.

Louvel, Liliane. Le tiers pictural : pour une critique intermédiale. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010.

Luste Boulbina, Seloua. « La décolonisation des savoirs et ses théories voyageuses ». In : Rue Descartes 78.2 (2013), p. 19-33. URL : https://shs.cairn.info/revue-ruedescartes-2013-2-page-19?lang=fr (visité le 20/01/2025).

Martin, Alison E. et Susan Pickford, éd. Travel Narratives in Translation, 1750-1830 : Nationalism, Ideology, Gender. New York : Routledge, 2012.

Mohssine, Assia, éd. « Récits de voyages et Gender dans les Amériques (1830-1950). Une Esthétique de l’ambiguïté ». In : Sociocriticism. 29.1-2. Granada : Universidad de Granada, 2014.

Montandon, Alain. Sociopoétique de la promenade. Clermont-Ferrand : Presses universitaires Blaise Pascal, 2000.

Moretti, Franco. The way of the world : the Bildungsroman in European culture. London : Verso, 1987.

Morgan-Proux, Catherine et Leisha Ashdown-Lecointre. Roadscapes, a sociopoetics of the road. Newcastle : Cambridge Scholar Publishing, 2023.

Müller, Jürgen E. « Vers l’intermédialité. Histoires, positions et options d’un axe de pertinence ». In : MédiaMorphoses 16.1 (2006), p. 99-110. URL : https://www.persee.fr/doc/memor_1626-1429_2006_num_16_1_1138 (visité le 20/01/2025).

Murphy, Neil, et al., éd. The Routledge Companion to Literature and Art. New York : Routledge, 2024.

Peri Rossi, Cristina. Estado de exilio. Madrid : Visor libros, 2003.

Proust, Marcel. À la recherche du temps perdu. La prisonnière. T. 6. Paris : Nouvelle revue française, 1923. URL : https://gallica.bnf.fr/ ark:/12148/bpt6k56857048 (visité le 20/01/2025).

Provini, Sandra. « L’épopée au féminin : de l’Énéide de Virgile à Lavinia d’Ursula Le Guin ». In : L’Antiquité dans l’imaginaire contemporain. Fantasy, science-fiction, fantastique. Paris : Classiques Garnier, 2014.

Quaquarelli, Lucia et Katja Schubert, éd. Traduire le postcolonial et la transculturalité : enjeux théoriques, linguistiques, littéraires, culturels, politiques, sociologiques. Nanterre : Presses universitaires de Paris Ouest, 2014.

Simonis, Annette. « Voyages mythiques et passages aux Enfers dans la littérature fantastique contemporaine Le Seigneur des Anneaux et À la croisée des mondes ». In : L’Antiquité dans l’imaginaire contemporain. Fantasy, science-fiction, fantastique. Paris : Classiques Garnier, 2014.

Smith, Evans Lansing. The Hero Journey in Literature : Parables of Poesis. New York, London : University Press of America, 1997.

Thompson, Carl. Travel writing. London, New York : Routledge, 2011.

Turner, Katherine. British Travel Writers in Europe, 1750-1800 : Authorship, Gender and National Identity. Aldershot : Ashgate, 2001.

Ueckmann, Natascha. Genre et orientalisme : récits de voyage au féminin en langue française (XIXe-XXe siècles). Grenoble : UGA éditions, 2020.

Venayre, Sylvain. Panorama du voyage, 1780-1920 : mots, figures, pratiques. Paris : Les Belles Lettres, 2012.

Vial, Hélène. La métamorphose dans les Métamorphoses d’Ovide. Paris : Les Belles Lettres, 2010.

Viviès, Jean. Le récit de voyage en Angleterre au XVIIIe siècle : de l'inventaire à l'invention. Toulouse : Presses universitaire du Mirail, 1999.

Notes

[1] Proust, Marcel. À la recherche du temps perdu. La prisonnière. T. 6. Paris : Nouvelle revue française, 1923, p.75.

[2] CNRTL. Trésor de la Langue Française informatisé, « voyage ».

[3] Ibid.

[4] Le Huenen, Roland. « Le récit de voyage : l’entrée en littérature ». In : Études littéraires 20.1 (1987).

[5] Viviès, Jean. Le récit de voyage en Angleterre au XVIIIe siècle : de l'inventaire à l'invention. Toulouse : Presses universitaire du Mirail, 1999.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Luste Boulbina, Seloua. « La décolonisation des savoirs et ses théories voyageuses ». In : Rue Descartes 78.2 (2013).

[9] Peri Rossi, Cristina. Estado de exilio. Madrid : Visor libros, 2003, p.59.

[10] Kristeva, Julia. La révolution du langage poétique : l’avant-garde à la fin du XIXe siècle. Paris : Éditions du Seuil, 1974, p.59.

[11] Müller, Jürgen E. « Vers l’intermédialité. Histoires, positions et options d’un axe de pertinence ». In : MédiaMorphoses 16.1 (2006), p.103-105.