Comme toi, moi aussi, j’ai essayé de lutter de toutes mes forces contre l’oubli. Comme toi, j’ai oublié. Comme toi, j’ai désiré savoir une inconsolable mémoire, une mémoire d’ombres et de pierre. — Marguerite Duras, Hiroshima mon amour[1]

À l’occasion de sa journée d’étude annuelle intitulée « Laissé·e·s-pour-contre et minores : penser l’oubli en études littéraires », qui s’est déroulée le 20 mai 2022 à l’Université du Québec à Montréal, l’Association étudiante des cycles supérieurs en études littéraires (AECSEL) a convié les chercheur·euse·s à réfléchir aux œuvres oubliées par l’institution littéraire. En s’attardant aux axes thématiques de la réception, de la mémoire, de l’inclusion et de l’absence, l’AECSEL a ouvert la voie à Postures pour analyser, plus largement, les textes dans leur rapport à l’oubli et dans leur façon de le contrer. C’est donc dans une volonté de penser au-delà du canon, mais également d’interroger les textes littéraires que Postures s’inspire de cette thématique pour bâtir son trente-septième numéro.

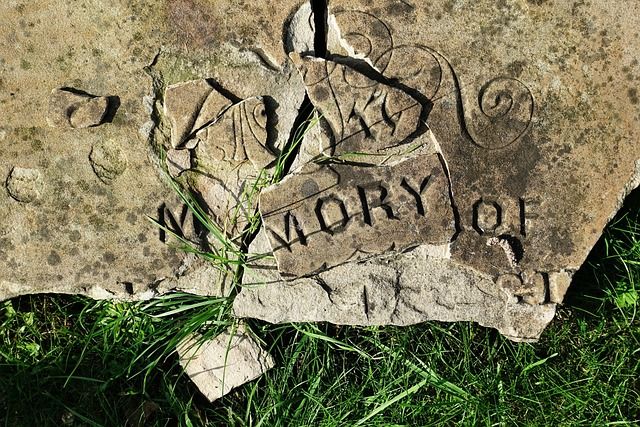

Se définissant comme une « défaillance de la mémoire, portant soit sur des connaissances ou aptitudes acquises, soit sur les souvenirs » (Le Robert, n. p.), l’oubli peut également être pensé comme le « fait de ne pas prendre en considération » (n.p.) un texte littéraire ou un personnage de roman qui se retrouve non plus au centre, mais dans la marge. On pourrait à bon droit concevoir une dialectique de la mémoire et de l’oubli, une « relation nécessaire, seule façon de bien comprendre ces procédés par lesquels nous parvenons à nous construire comme sujets et êtres pensants » (Gervais 2017, n.p.).

Dans un autre ordre d’idées, d’un point de vue poétique et narratologique, Bertrand Gervais postule les fictions de la ligne brisée : « Les fictions de la ligne brisée désignent les mises en récit et en intrigue de l’oubli. Si la mémoire est une ligne ininterrompue qui rattache le présent au passé, l’oubli est, par opposition, une ligne brisée, une ligne qui se maintient malgré ses ruptures et ses interruptions. » (2017, n.p.) Par ailleurs, l’oubli peut être itéré de multiples manières dans le texte littéraire. Postures s’interroge : de quelle manière l’oubli se manifeste-t-il en littérature?

S’impose-t-il à l’aide d’un régime totalitaire à la manière de Cristallisation secrète (1994) de Yoko Ogawa; s’infiltre-t-il au travers d’un processus surnaturel comme dans Le nom au bout de la langue (1993) de Pascal Quignard; se conceptualise-t-il grâce à une figure à l’image dePerdu dans le labyrinthe (1968) de John Barth; s’incarne-t-il dans un personnage comme dans Funes ou la mémoire(1944) de Jorge Luis Borgès; sinon par la langue même, par exemple dans le fameux Cité de verre (1995) de Paul Auster? Mais surtout, qu’est-ce que ces manifestations disent de la littérature, de la mémoire et de l’oubli?

De fait, la question de l’oubli sonde également l’éthique de la recherche en littérature : l’examen d’un cas historiographique au profit d’un autre interroge le choix même des chercheur·euse·s. Doit-on remettre en lumière des textes oubliés, des auteur·rice·s ignoré·e·s ? Pourquoi choisir d’examiner tel ou tel texte plutôt qu’un autre? Quels principes sont mobilisés dans la sélection d’une œuvre à analyser? Quels sont les biais qui peuvent informer la sélection, et quoi en faire? Ce type de choix n’est jamais neutre et révèle le véritable « devoir de mémoire » qui incombe aux chercheur·euse·s. Ainsi que l’écrit Paul Ricoeur, « la question du devoir de mémoire ou d’autres problèmes cruciaux faisant appel à une politique de la mémoire — amnistie contre crimes imprescriptibles — peuvent être placés sous le titre de la réappropriation du passé historique par une mémoire instruite par l’histoire, et souvent blessée par elle » (Ricoeur 2006, 21).

Il convient également de souligner que, dans les études féministes, postcoloniales, décoloniales et queer, la question de l’oubli demeure une préoccupation majeure. L’autrice franco-algérienne Faîza Guène insistait sur la nécessité de « surtout réparer l’offense de l’oubli » (Guène citée dans Bouchenni 2020) lors de la sortie de son dernier roman intitulé La Discrétion (2020). Cette œuvre croise les récits de plusieurs femmes d’une même lignée, dans des contextes bien différents : l’on passe de l’Algérie colonisée à la violence impérialiste de Paris, marquée par l’enfer du mépris social et politique. Guène souhaite réparer cette offense de l’oubli par la littérature, notamment en racontant l’histoire de celles et ceux qui sont mort·e·s « de discrétion » (2020), c’est-à-dire mort·e·s de la violence de l’indifférence.

Similairement, la poésie féministe actuelle met de l’avant la figure de l’aïeul·e qui alimente le lieu commun féministe de la lignée de femmes. Pensons aux recueils À nos humanités révoltéesde Kiyémis (2018), Postcolonial Banter de Suhaiymah Manzoor Khan (2019) et Teaching my mother how to give birth de Warsan Shire (2015). Les littératures féministes et décoloniales traitent de certain·e·s oublié·e·s, avec une perspective inédite, contestant ainsi les représentations dominantes. L’enjeu ici est donc double : autant la représentation que le devoir de mémoire participent à ces littératures dites marginales. Nous pouvons donc nous demander : la littérature peut-elle réparer (Gefen, 2017) la négligence épistémique subie par de nombreux groupes marginalisés? Quel rôle pour la littérature dans les batailles mémorielles et les processus de décolonisation?

Ajoutons encore que plusieurs catégories d’œuvres ont été, au fil du temps, négligées, pour ne pas dire carrément snobées par les études littéraires. Ce fut le cas de toutes celles qui touchent à la culture populaire. Des polars, aux romans d’amour en passant par les novellisations commerciales, ces sous-genres, souvent assimilés à une dégénérescence voire à une infantilisation du public, ont été synonymes, pour les aficionados de la vulgate adornienne, d’une production de masse sans profondeur destinée à une consommation hic et nunc[2] incompatibles avec le sérieux de l’analyse universitaire.

De façon analogue, nombre de publications auxquelles on accole l’adjectif « jeunesse », qu’il s’agisse de contes, de fables, de poésie ou de livres illustrés, ne reçoivent pas la même attention ni le même traitement que les textes qui s'adressent à un lectorat plus mûr ou plus instruit. La revue Fabula-LhT soulignait, à ce titre, dans un récent appel à contributions, la discrétion, pour différentes raisons dans l’histoire littéraire, de l’album qui pourtant constitue depuis un siècle le point de départ de multiples trajectoires de lecteurs et lectrices (Boulaire, Perrin 2022).

Paradoxalement, on peut se demander si c’est parce qu’il partage avec les paralittératures une dimension accessible et démocratique que l’ouvrage pour enfant est condamné à occuper une position en marge du champ littéraire traditionnel. Quelle valeur accorde-t-on aux Malheurs de Sophie, à Harry Potter ou plus localement aux livres d’Élise Gravel et aux romans de La courte échelle? Dans une chronique parue dans le New York Times et intitulée « Adults Should Read Adult Books », Joël Stein affirmait que « the only thing more embarrassing than catching a guy on the plane looking at pornography on his computer is seeing a guy on the plane reading “The Hunger Games.” Or a Twilight book » (Stein 2012). C’est dire que cette méfiance à l’endroit de la littérature jeunesse ne relève pas uniquement d’un biais de la recherche universitaire; elle est également prononcée socialement.

Même si, l’une comme l’autre, la littérature populaire et la littérature jeunesse ont pris assez de gallons ces dernières années pour faire leur entrée dans plusieurs programmes d’enseignement supérieur — ce qui est le cas aussi de genres comme la bande dessinée ou le roman graphique — il reste que leur apparente simplicité ou bien peut-être l’idée qu’elles puissent mobiliser un public moins pourvu en capital culturel[3] continue de les faire passer pour des objets d’étude de second ordre.

Pour son trente-septième numéro, Postures vous invite donc à étudier le texte littéraire et les liens qu’il entretient avec l’oubli et les oublié·e·s de la littérature, les manières par lesquelles il peut contrer l’oubli et lutter contre « les crimes imprescriptibles » (Ricoeur 2006, 21) grâce à la commémoration et à la remémoration, et les façons par lesquelles il ouvre la voie (et offre une voix) pour penser au-delà de l’hégémonie et du canon littéraire.

La thématique de ce numéro ouvre la porte à une multiplicité d’axes et d’approches :

· Les genres oubliés;

· Les figures marginales (rebelles; incompris·e·s; etc.);

· Le devoir de mémoire;

· La transmission;

· etc.

Les textes proposés, d’une longueur de 12 à 20 pages à double interligne, doivent être inédits et soumis en utilisant le formulaire conçu à cet effet, sous l’onglet « Protocole de rédaction » de notre page web (Protocole de rédaction // Soumission d’un texte), avant le 23 janvier 2023. La revue Postures offre également un espace hors dossier pour accueillir des textes de qualité qui ne suivent pas la thématique suggérée.

Veuillez accompagner votre article d’une courte notice biobibliographique qui précise votre université d’attache. Les auteur·rice·s des textes retenus — obligatoirement des étudiant·e·s universitaires, tous cycles confondus — devront participer à un processus de réécriture guidé par un comité de rédaction, avant leur publication.

Afin de favoriser la représentation d’une pluralité de voix dans les pages de Postures, le processus de sélection de textes de la revue comporte à présent des mesures d’inclusion. Les personnes racisées et les personnes issues des minorités de genre qui le souhaitent peuvent mentionner dans la notice biobibliographique qui accompagne leur soumission qu’elles veulent bénéficier de ces mesures (les informations que contiennent ces notices demeureront strictement confidentielles).

[1] Marguerite Duras. 1960. Hiroshima mon amour. Paris: Gallimard, p. 32.

[2] Pour mémoire: Theodor W. Adorno. 1964. « L'industrie culturelle ». Communications, no 3 : 12-18.

[3] Voir Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. 1970. La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement. Paris : Les Éditions de minuit.

—

Bibliographie

Adorno, Theodor W. 1964. « L'industrie culturelle ». in Communications, no 3, p. 12-18

Bouchenni, Nadia. 2020. « Avec “La discrétion”, Faïza Guène veut “réparer l’offense de l’oubli” ». TV5MONDE. 11 octobre. https://information.tv5monde.com/info/avec-la-discretion-faiza-guene-veut-reparer-l-offense-de-l-oubli-376756(Page consultée le 27 novembre 2022).

Bourdieu Pierre et Jean-Claude Passeron. 1970. La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement. Paris : Les Éditions de minuit.

Boulaire, Cécile et Dominique Perrin. 2022. « La Littérature avant la lettre. L'album pour enfants devant la théorie littéraire ». Fabula-LhT. 29 avril. https://www.fabula.org/actualites/107851/fabula-lht--la-litterature-avant-la-lettre-lalbum-pour.html(Page consultée le 14 novembre 2022).

Gefen, Alexandre. 2017. Réparer le monde: la littérature française face au XXIe siècle. Paris, France: Éditions Corti.

Gervais, Bertrand. 2017. « Fictions de la ligne brisée: Typologie des mises en récit de l’oubli ». Réflexions sur le contemporain. Observation de l’Imaginaire contemporain. 11septembre.https://oic.uqam.ca/fr/carnets/reflexions-sur-le-contemporain/fictions-de-la-ligne-brisee-typologie-des-mises-en-recit-de(Page consultée le 27 novembre 2022).

Le Robert. s.d. « Oubli ». Le Robert. Dico en ligne. s.d. https://dictionnaire.lerobert.com/definition/oubli (Page consultée le 27 novembre 2022).

Ricoeur, Paul. 2006. « Mémoire, histoire, oubli ». Esprit, vol. 3 : 20-29.

Stein Joël. 2012. « Adults Should Read Adult Books ». New York Times, 23 mai.https://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/03/28/the-power-of-young-adult-fiction/adults-should-read-adult-books (Page consultée le 19 novembre 2022).

Corpus

Auster, Paul. 1985. Cité de verre. Arles : Actes Sud.

Barth, John. 1968. Lost in the Funhouse. États-Unis: Doubleday.

Borges, Jorge Luis. 1994. Ficciones : Fictions. (trad.Roger Caillois). Paris : Gallimard.43. Coll. « Folio Bilingue ».

Duras, Marguerite. 1960. Hiroshima mon amour. Paris: Gallimard.

Guène, Faïza. 2020. La discrétion. Paris, France: Plon.

Kiyémis. 2020. À nos humanités révoltées. France: PNM éditions.

Manzoor-Khan, Suhaiymah. 2019. Postcolonial Banter. London, Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Verve Poetry Press.

Quignard, Pascal. 1993. Le nom sur le bout de la langue. Paris : Gallimard.

Ogawa, Yoko. 1994. Cristallisation secrète. Arles : Actes Sud.

Shire, Warsan. 2011. Teaching my mother how to give birth. London, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: Mouthmark, 2011.