« Femmes » et care : décentrements et nouvelles perspectives

Séminaire organisé par le CELIS (Université Clermont Auvergne), le CRLA-Archivos (Université de Poitiers) et Passages XX-XXI (Université Lyon 2)

Octobre 2025 à juin 2026

Ce séminaire s'inscrit dans la continuité du séminaire pluridisciplinaire et itinérant de jeunes chercheur·euses « Femmes et tissages » qui a eu lieu dans quatre universités de la région Auvergne Rhône-Alpes en 2024-2025. En 2025-2026, ses frontières s'étendront pour englober tous·tes les chercheur·euses, et s'organisera autour de l'Université Clermont Auvergne et de l'Université de Poitiers. Nous continuerons à questionner le concept de « femme » et la construction de la féminité, cette fois-ci à travers la notion du care, considérée au sein du patriarcat comme un attribut propre aux femmes. En ce sens, le care peut à la fois être source d’exploitation et de transformation. Cette notion, telle qu'elle a été introduite par les travaux de Gilligan en 1982, a fait, au sein des études féministes l'objet de nombreuses critiques, notamment autour d'un essentialisme biologique. Ce séminaire aura pour objectif de considérer le care non pas comme féminin mais bien comme féministe, afin de le désessensialiser, le dégenrer et le contextualiser. Dans ce sens, nous encourageons à sortir d'un point de vue uniquement cisgenre et occidental pour étudier, par exemple, le care dans des aires non européennes ou d'un point de vue transféministe. Ces perspectives décentrées sont permises par les études du care au travers des notions de vulnérabilité et de précarité, et les dynamiques complexes auxquelles elles renvoient. Le care nous invitera également à questionner la notion de la famille et la place que les femmes y occupent[1] : en effet, celles-ci semblent être les uniques détentrices du soin dans un cadre de famille patriarcale. Comment repenser alors le soin et la sollicitude hors de la violence capitaliste et patriarcale ? En ce sens, le séminaire se propose d’être également le lieu d’interventions de femmes créatrices et de professionnel·les du care, afin d’établir un dialogue entre chercheur·ses et objets de recherche.

Séance 1 : Éthiques et épistémologies du care

14 octobre 2025, Clermont-Ferrand

Les contributions pourront interroger l'éthique et l'épistémologie du care, qui ne cessent d'être redéfinies depuis la naissance de ce concept en 1982 avec Une voix différente. Pour une éthique du care de Carol Gilligan. Dans Care et attention, Marie Garrau définit le champ des études sur le care comme « un champ pluriel qui défie les frontières disciplinaires traditionnelles[2]. » C'est ainsi à travers une approche pluridisciplinaire qu'une épistémologie du care peut être appréhendée. Ne peut-on pas également inscrire sa propre méthode scientifique dans le care ? C'est une réflexion que propose Pascale Molinier dans Le care monde : « Il me semble que c’est ce que pourrait vouloir dire le care comme méthode scientifique : prêter la plus grande attention aux dires. [...] Non pas croire ce que les gens disent, mais ne pas désautoriser leur parole en laissant parler à leur place nos interprétations. Ce qui serait uncaring : rejeter les dires comme inadéquats, inappropriés à leur contexte [...][3] ». L'exclusion uncaring hors du langage, hors du texte, peut ainsi nous mener à nous interroger sur l'invisibilisation patriarcale des œuvres des dominé·es. Une lecture hégémonique n'est souvent pas une lecture de sollicitude, elle déforme la parole dominée et n'en prend pas soin. Par exemple, l'œuvre de la poétesse et journaliste anarcho-syndicaliste Ana-María Martínez Sagi subit, depuis sa redécouverte, la dévalorisation de l'écrivain conservateur Juan Manuel de Prada. La critique littéraire féministe serait alors une manière de réparer cet « uncaring ».

Dès lors, le discours du care relèverait d'une forme d'hospitalité langagière que Pascale Molinier définit en ces termes : « Grâce à l’écriture – grâce à un travail besogneux et solitaire, loin du terrain –, je cherche un style de pensée qui puisse accueillir l’amour comme hétérotopie, puissance de déflagration du discours savant, percée vers le monde ordinaire[4] ». Rappelons néanmoins l'étymologie de ce terme anglais, qui provient du latin sollicitare, qui signifie « remuer, agiter, inquiéter » : il convient donc d'interroger cette inquiétude et ce mouvement constant vers et pour l'autre. Carol Gilligan définit par exemple cette « voix différente[5] » à partir de situations concrètes au sein desquelles les femmes prennent en compte l'autre dans la décision morale, en s'interrogeant sur ce qui peut sauver la relation à l'autre, ce qui peut la conforter. Cette construction sociale de la morale mérite ainsi d'être appréhendée à l'angle d'une éthique du care, qu'il convient de désessentialiser en l'éclairant à partir d'expériences singulières.

Séance 2 : Dire la maladie : perspectives féministes

3 décembre 2025, Clermont-Ferrand

Nous nous intéresserons aux représentations de la maladie, dans une approche résolument pluridisciplinaire, au croisement de la philosophie, des sciences humaines et sociales, de la littérature, des arts, de la médecine et autres métiers de santé. L’objectif est de penser la maladie au-delà de sa stricte définition médicale, en la replaçant dans son contexte historique et social, et en l’inscrivant dans une logique relationnelle et narrative. La perspective d’humanités médicales permettra, entre autres, d'aborder la discipline de la médecine narrative, qui, inspirée des travaux de Rita Charon, entend replacer le récit des patient·es au cœur de la relation thérapeutique, en réhabilitant l’écoute et l’attention à l’expérience vécue. Ce rapport entre maladie et langage ouvre une double approche, en interrogeant à la fois « ce que la maladie fait au langage, et ce que la parole peut faire dans la traversée de la maladie[6]. »

La médecine n'est pas une science universelle : elle est aussi forgée par les discours et les représentations[7]. Dans Mon vrai nom est Élisabeth (2025), Adèle Yon enquête sur son arrière-grand-mère, diagnostiquée schizophrène dans les années 1950, internée pendant dix-sept ans et lobotomisée. Elle montre comment le diagnostic psychiatrique s’inscrivait dans un dispositif plus large de contrôle social, destiné à faire respecter les normes patriarcales en excluant et en sanctionnant les femmes qui s’en écartent – la pratique de la lobotomie en étant une illustration particulièrement significative.

Les humanités médicales peuvent nous inviter à interroger l’hôpital comme institution. Que devient le care dans un contexte de capitalisme néolibéral, où l’exigence de rentabilité prévaut souvent sur la qualité de l’accompagnement ? Certains recueils poétiques explorent ces thèmes comme Cuerpo (1985) de María Auxiliadora Álvarez ou Faci'm oblidar el bosc de Sonia Moll (2021), qui abordent en particulier le thème des violences médicales et obstétriques, mais nous invitent également à repenser les pratiques de soin autrement, comme le fait le documentaire Regarde, elle a les yeux grand ouverts (1982), réalisé par Yann Le Masson avec un collectif de femmes du MLAC (Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception) d’Aix-en-Provence, en retraçant les pratiques collectives d’avortement et d’accouchement hors de l’hôpital, menées par et pour les femmes, questionnant profondément le rapport au savoir médical, dont la maîtrise et la diffusion peuvent constituer un levier de réappropriation corporelle et politique. N'oublions pas non plus l'approche de la sociologie de la santé, où les travaux de Muriel Darmon, notamment Réparer les cerveaux, Sociologie des pertes et des récupérations post-AVC (2021), occupent une place centrale.

Parmi les nombreuses représentations de la maladie dans l'art et la littérature, une attention particulière sera portée à la bande dessinée, au travers d’œuvres telles que Le choeur des femmes d'Aude Mermilliod (2021), adapté du roman de Martin Winckler, Comme une comète, de Aurélie Crop (2021), Pilules bleues de Frederik Peters (2001) ou encore Des maux à dire de Bea Lema (2023).

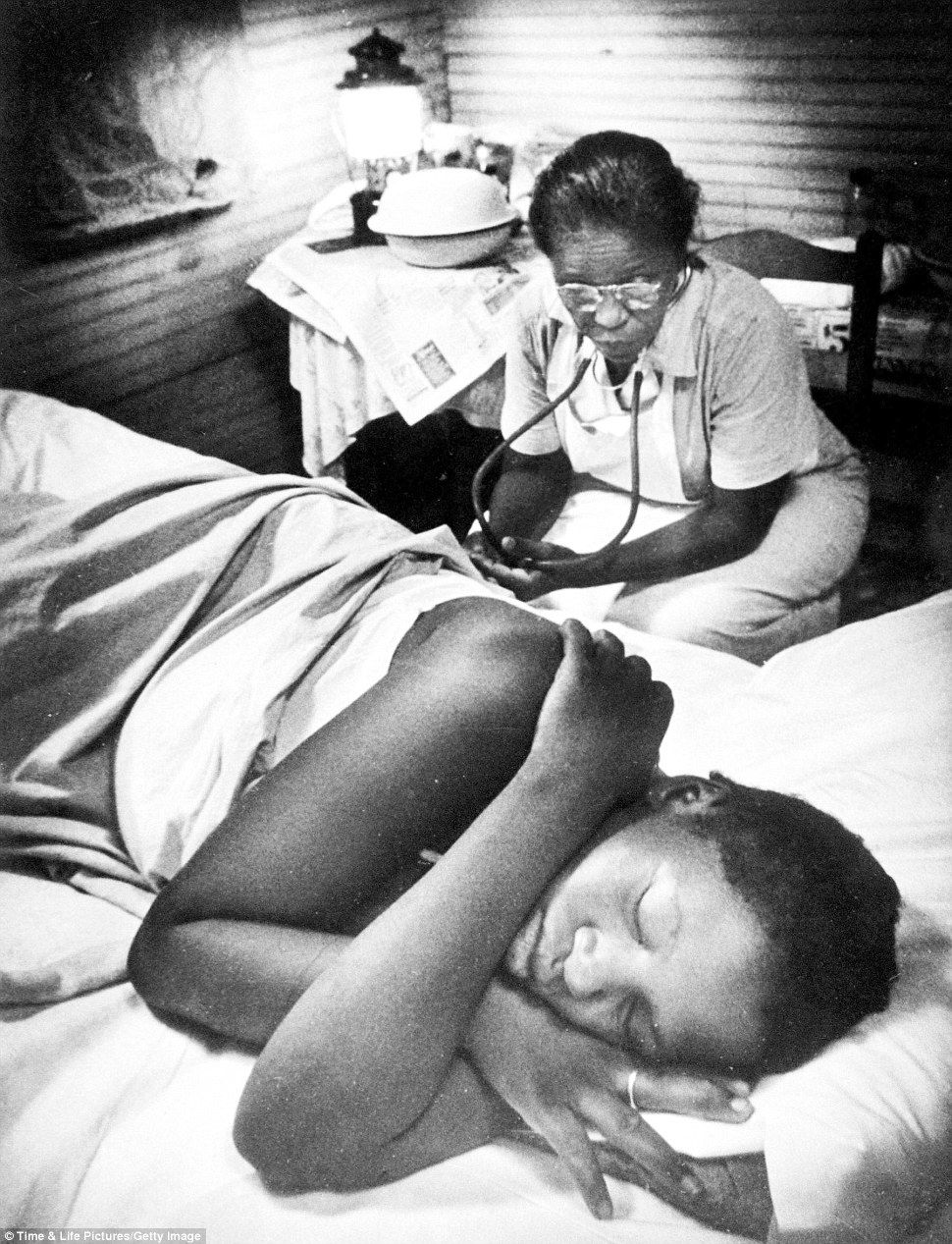

Séance 3 : Le care au prisme post-colonial : au-delà d'un féminisme hégémonique

25 février 2026, Poitiers

Dans une société post-coloniale et capitaliste, les femmes racisées, migrantes et issues de l'immigration sont surreprésentées dans les métiers du care. La prise en compte des dynamiques raciales liées à la question du care permet de l'éloigner d'une simple éthique universelle. Comme Elsa Dorlin ou Pascale Molinier l'ont montré, toutes les femmes ne sont pas exploitées de la même manière au sein de la division sexuelle du travail. Ainsi, il y a une « division du travail entre les femmes elles-mêmes dans la sphère domestique[8]. »

Cette division du travail est à la fois une division de classe et une division raciale, entre ce que Dorlin appelle le « dark care » et le care propre de la « véritable féminité[9] ». Songeons par exemple à The Buddha in the Attic de Julie Otsuka (2011), roman qui retrace la trajectoire des picture brides, migrantes japonaises aux États-Unis pour y exercer des métiers du care au début du xxe siècle. Ainsi, la perspective post-coloniale révèle la manière dont le care façonne la « femme » en tant que construction sociale. Par exemple, Elsa Dorlin montre la continuité structurelle entre l'esclavage et les métiers du care aux États-Unis. C'est ce même esclavage qui exclut, comme l'a montré Angela Davis, les femmes racisées de la féminité[10].

Le care, en tant que méthode, devient alors une « opportunité de faire advenir des voix différentes » pour renverser la « violence épistémique » que suppose le regard colonial[11]. Il s'agit de s'éloigner du « solipsisme blanc », comme le décrit Adrienne Rich, pour donner à voir « le prolétariat sans visage, sans sexe, sans race[12] », exclu du concept hégémonique des femmes.

Ce détournement du regard nous mènera à envisager la notion de « dirty care » qui décrit, selon Dorlin, une attention négative, une hypervigilance des dominé·es envers les dominant·es, une attention aux autres pour prendre soin de soi. Ainsi, il s'agit de mettre en valeur les stratégies de survie des personnes dominé·es face à un système qui met en danger leur intégrité physique[13].

Séance 4 : Écrire, réparer, soigner : pour une littérature du care

Avril 2026, Lyon

Cette séance se concentrera sur les liens entre littérature et éthique, pensée à partir de la notion de care. Il s’agira de poursuivre la réflexion proposée en 2021 lors du colloque « Caring lit’ / Pour une littérature du care » à Paris[14], en interrogeant notamment la notion de « réparation » qui s’est imposée dans les études littéraires ces dernières années, dans le sillage des travaux d’Alexandre Gefen pour qui « le début du xxe siècle a vu l’émergence d’une conception […] thérapeutique de l’écriture et de la lecture, celle d’une littérature qui guérit, qui soigne, qui aide, ou, du moins, qui « fait du bien[15] » ». En s’appuyant, notamment, sur les concepts de poéthique de Jean-Claude Pinson[16] ou encore de « littérature care[17] » de Marjolaine Deschêne, il s’agira d’étudier les pratiques, les formes et les enjeux qui définissent cette littérature du care, en abordant par exemple, et de façon non exhaustive :

- L’écriture du traumatisme : mise en récit de blessures individuelles ou collectives, articulation entre mémoire, oubli et transmission. Les concepts de post-mémoire[18] (Marianne Hirsch), le paradigme de l’après-coup[19] (Alice Laumier), les poétiques de la trace, de la spectralité et de la fragmentation, la question de la voix, pourront être mobilisés. On peut penser aux écritures des violences sexuelles dans Por qué volvías cada verano de Belén López Peiró (2020) ou Mémoire de fille d’Annie Ernaux (2016) ou bien à la littérature dite des « HIJxS » dans le Cône Sud.

- Littérature et formation éthique : dans le prolongement des travaux de Martha C. Nussbaum ou de Stanley Cavell, il s’agira de penser la littérature comme le lieu de formation d’une éthique du jugement et une école d’empathie. Penser par exemple la littérature comme « un opérateur de justice » à travers la notion de justice poétique[20], comme dans le cas de El invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza (2021), littérature face à l’impunité du féminicide de la sœur de l’autrice.

- Le care représenté : s’intéresser à des travaux qui mettent en scène des relations ou des relations de soin (maladie, deuil, travail domestique, maternité…) comme dans Une présence idéale d'Eduardo Berti (2017), un roman choral qui retranscrit les voix de soignant·es du service de soins palliatifs du CHU de Rouen ; ou bien qui travaillent directement avec les concepts de vulnérabilité et d’interdépendance, en donnant la part belle aux « existences précaires », ou aux « vies minuscules ».

Il serait intéressant d’ouvrir ces réflexions à d’autres formes artistiques (cinéma, théâtre, arts plastiques…). Nous ne réduirons pas ce concept de littérature du care à une écriture dite « féminine », retombant dans les travers d’une conception essentialisante ; mais nous les penserons toujours en lien avec les questions de poétique féministe, ou de style féministe[21].

Séance 5 : Le care accordé au non-humain

Juin, Clermont-Ferrand

La définition du care de Joan Tronto et Berenice Fisher évoque « une activité caractéristique de l’espèce humaine qui inclut tout ce que nous faisons en vue de maintenir, de continuer ou de réparer notre « monde »[22]. » Si ce monde peut être compris comme la société, les rapports entre les êtres humains, il inclut également notre lieu de vie, notre environnement. Le care environnemental se construit ainsi, selon Hélène Guetat-Bernard, dans « une approche holiste (relationnelle et complexe) du rapport au vivant et à la nature[23]. »

Comme le non-humain, la femme a été érigée comme autre dans les sociétés occidentales. Les liens entre femmes et nature sont multiples, de la Mère Nature et ses représentations dans de nombreuses mythologies, à l’idée d’une terre nourricière, rappelant inévitablement la femme qui nourrit l’enfant, en passant par les analogies entre la terre dans sa forme visible et le corps féminin – « passive et fertile, la terre est comme une femme potentiellement abusée par l’homme, actif et violent[24]. » Le documentaire Ni les femmes ni la Terre (2016) de Marine Allard, Lucie Assemat et Coline Dhaussy met en lumière ce lien au travers de la dénonciation des écocides et féminicides commis par les multinationales en Argentine et en Bolivie. Motif encore aujourd’hui de nombreuses œuvres féministes, parmi lesquelles nous pouvons citer les ouvrages de Starhawk, mais aussi des fictions comme Moi, Tituba sorcière... de Maryse Condé, la chasse aux sorcières symbolise particulièrement cette recherche de domination sur les femmes et la nature.

Interroger la notion de care accordée au non-humain permet de remettre en question la nature humaine, en l’inscrivant dans la nature non-humaine[25]. L’approche écoféministe du care environnemental invite ainsi à étudier ce lien entre femmes et non-humain exprimé par de nombreuses autrices et artistes.

[1] Cresson, G., & Gadrey, N. (2004). Entre famille et métier : Le travail du care. Nouvelles Questions Féministes, Vol. 23(3), 26‑41.

[2] Garrau, M. (2014). « Une épistémologie de l’attention ». Care et attention. Presses universitaires de France.

[3] Molinier, P. (2018). « La chasse aux Arabes ». Le care monde : Trois essais de psychologie sociale. ENS Éditions.

[4] Ibid.

[5] Gilligan, C. (1986). Une voix différente : Pour une éthique du care. Flammarion.

[6] Le Berre, R., & Dumont, M. (2022). Dire la maladie. PUF.

[7] Sontag, S. (1978). La maladie comme métaphore. C. Bourgois.

[8] Dorlin, E. (2017). Se défendre : Une philosophie de la violence. Zones.

[9] Ibid.

[10] Davis, A. Y. (1983). Femmes, race et classe. Des Femmes.

[11] Molinier, P. (2018). Le care monde : Trois essais de psychologie sociale. ENS Éditions.

[12] Rich, A. (2010). La contrainte à l’hétérosexualité et autres essais. Mamamélis ; NQF.

[13] Dorlin, E. (2017). Se défendre : Une philosophie de la violence. Zones.

[14] Gefen, A., Laugier, S. & Oberhuber, A. (2021). CARING LIT’ / Pour une littérature du care [Colloque]. Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

[15] Gefen, A. (2017). Réparer le monde : La littérature française face au XXIe siècle. Éditions Corti.

[16] Pinson, J.-C. (2013). Poéthique : Une autothéorie. Champ vallon.

[17] Deschênes, M. (2015). « Les ressources du récit chez Gilligan et Ricœur : peut-on penser une "littérature care" ? ». In S. Bourgault & J. Perreault (Éds.), Le Care. Éthique Féministe Actuelle, 207-227. Remue-Ménage.

[18] Hirsch, M. (2012). The Generation of postmemory : Writing and visual culture after the Holocaust. Columbia University Press.

[19] Laumier, A. (2024). L’après-coup : Temporalité de l’événement et approches critiques du trauma. Presses Sorbonne nouvelle.

[20] Nussbaum, M. C., & Chavel, S. (2010). La connaissance de l’amour : Essai sur la philosophie et la littérature. Les Éditions du Cerf.

[21] Fayolle, A. (2023). Des femmes et du style : Pour un feminist gaze. Éditions Divergences.

[22] Guetat-Bernard, H. (2020). Notice Care. Dictionnaire critique de l'anthropocène. CNRS Éditions.

[23] Ibid.

[24] Walter, F. (2004). Les figures paysagères de la nation : territoire et paysage en Europe, 16e-20e siècle. Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales.

[25] Ben Abdallah, S. (2015). « Ecoféminisme et éthique du Care : Vers une décolonisation du féminisme ». Notos, 3.

Les propositions de communication d’une longueur de 250 mots environ, accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique, devront être envoyées avant le 20 août 2025 pour les séances de 2025, avant le 20 septembre 2025 pour les séances de 2026, conjointement à mawada.zid@uca.fr ; oriane.chevalier@doctorant.uca.fr ; lola.tinevez@univ-poitiers.fr et judith.trouilleux@uca.fr. Les communications se feront en présentiel et les lieux des séances sont susceptibles d'évoluer selon les propositions reçues. Nous envisageons une publication des actes.

Comité d’organisation : Oriane Chevalier (CELIS, Université Clermont Auvergne), Lola Tinevez (CRLA-Archivos, Université de Poitiers), Judith Trouilleux-Leca (CELIS, Université Clermont Auvergne), Mawada Zid (CELIS, Université Clermont Auvergne ; en co-direction avec Passages XX-XXI, Université Lyon 2)

Bibliographie indicative

Alexandre, F., Argounès, F., & Bénos, R. (Éds.). (2020). Dictionnaire critique de l’anthropocène. CNRS éditions.

Ben Abdallah, S. (2015). « Ecoféminisme et éthique du Care : Vers une décolonisation du féminisme ». Notos, 3. https://doi.org/10.34745/NUMEREV_1672

Chaudet, C., Mesnard, P. & Moura, J.-M. (Éds.). (2020). Au carrefour des études mémorielles, postcoloniales et de genre. At the Crossroads of Memory, Postcolonial & Gender Studies. Mémoires en jeu, 18. Éditions Kimé.

Chaudet, C. (2021). J’ai décidé de ne pas être mère. L’Iconoclaste.

Cresson, G., & Gadrey, N. (2004). Entre famille et métier : Le travail du care. Nouvelles Questions Féministes, Vol. 23(3), 26‑41. https://doi.org/10.3917/nqf.233.0026

Davis, A. Y. (1983). Femmes, race et classe. Des Femmes.

Deschênes, M. (2015). « Les ressources du récit chez Gilligan et Ricœur : peut-on penser une "littérature care" ? ». In S. Bourgault & J. Perreault (Éds.), Le Care. Éthique Féministe Actuelle, 207-227. Remue-Ménage.

Dorlin, E. (2011). « Dark care : De la servitude à la sollicitude ». In P. Paperman & S. Laugier (Éds.), Le souci des autres, 117‑127. Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales. https://doi.org/10.4000/books.editionsehess.11656

Dorlin, E. (2017). Se défendre : Une philosophie de la violence. Zones.

Fayolle, A. (2023). Des femmes et du style : Pour un feminist gaze. Éditions Divergences.

Garrau, M. (2014). Care et attention. Presses universitaires de France.

Gefen, A. (2017). Réparer le monde : La littérature française face au XXIe siècle. Éditions Corti.

Gefen, A., Laugier, S. & Oberhuber, A. (2021). CARING LIT’ / Pour une littérature du care [Colloque]. Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Gilligan, C. (1986). Une voix différente : Pour une éthique du care. Flammarion.

Gilligan, C. (2024). Une voix humaine : L’éthique du care revisitée. Climats.

Godi, P., & Lavergne, L. (2022). Poésie au féminin / Poétique(s) du corps. Résonances, 18. Paris 8 Vincennes–Saint-Denis.

Hache, É. (2016). Reclaim : Recueil de textes écoféministes. Cambourakis.

Hirsch, M. (2012). The Generation of postmemory : Writing and visual culture after the Holocaust. Columbia University Press.

Larrère, C. (2012). « L’écoféminisme : Féminisme écologique ou écologie féministe ». Tracés, 22, 105‑121. https://doi.org/10.4000/traces.5454

Laumier, A. (2024). L’après-coup : Temporalité de l’événement et approches critiques du trauma. Presses Sorbonne nouvelle.

Le Berre, R., & Dumont, M. (2022). Dire la maladie. PUF.

Lefève, C., & Ricadat, E. (2023). Les récits de maladies en bandes dessinées [Journée d’étude]. Université Paris Cité.

Mohssine, A. (Éd.). (2017). De l’héroïne mythique à l’héroïne en haillons. Métamorphoses du genre épique dans l’écriture des femmes des Amériques et de l’aire ibérique. Revista Épicas, 1.

Mohssine, A. (Éd.). (2019). Genres littéraires et gender dans les Amériques. Presses universitaires Blaise-Pascal. https://doi.org/10.4000/books.pubp.3270

Mohssine, A. (Éd.). (2023). Sociocritique et tournant décolonial. Convergences et perspectives : Hommage à Edmond Cros. Peter Lang. https://doi.org/10.3726/b20404

Molinier, P. (2018). Le care monde : Trois essais de psychologie sociale. ENS Éditions. https://doi.org/10.4000/books.enseditions.9377

Nussbaum, M. C., & Chavel, S. (2010). La connaissance de l’amour : Essai sur la philosophie et la littérature. Les Éditions du Cerf.

Pinson, J.-C. (2013). Poéthique : Une autothéorie. Champ vallon.

Rich, A. (2010). La contrainte à l’hétérosexualité et autres essais. Mamamélis ; NQF.

Sontag, S. (1978). La maladie comme métaphore. C. Bourgois.

Viallaneix, T. (2022). « Vulnérabilité & résilience des nations indiennes en Oklahoma : Approche écocritique des catastrophes historiques et « naturelles » dans le Comté Osage ». In C. Chaudet, A. Garrait-Bourier, G. Loisel & L. Lamrous (Éds.). Écocritique(s) et catastrophes naturelles : perspectives transdisciplinaires / Ecocriticism(s) and Natural Catastrophes: Transdisciplinary Perspectives [Colloque]. Université Clermont Auvergne. https://doi.org/10.58282/colloques.7898