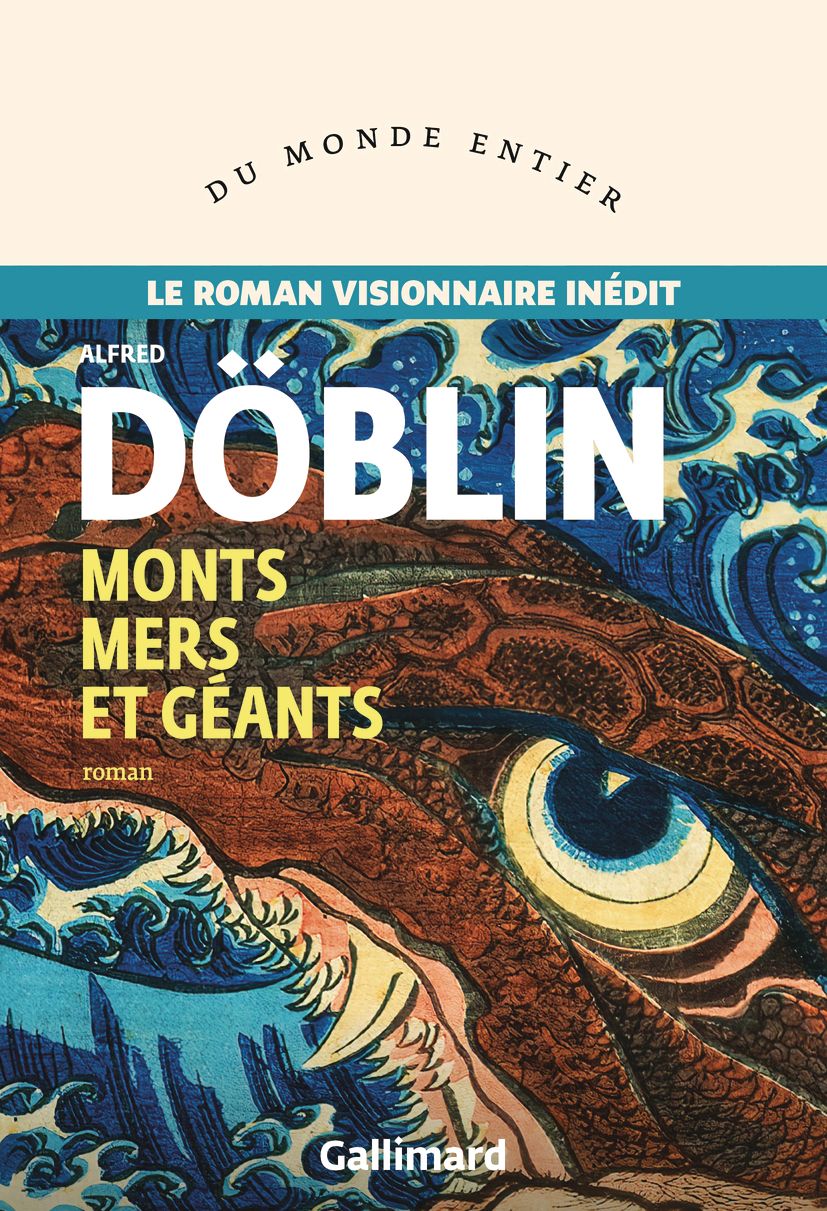

Berge Meere und Giganten

Trad. de l'allemand par Michel Vanoosthuyse

En 1924, Alfred Döblin publie un roman dans lequel il imagine ce qu’est devenu le monde après le vingt-troisième siècle. Les humains, voulant domestiquer la planète pour y exercer leur pouvoir sans limites, ont déclenché une série de catastrophes : réchauffement climatique, migrations forcées et violentes, manipulations génétiques et armes chimiques, sur fond d’une guerre qui oppose l’Est à l’Ouest. Le chaos s’intensifie jusqu’au jour où les puissants ont l’idée de faire fondre les glaces du Groenland pour s’y installer, générant d’inimaginables dangers pour l’espèce humaine.

Cent ans plus tard, ce roman visionnaire est enfin traduit en français. On y découvre le Döblin d’avant le mythique Berlin Alexanderplatz, dont l’imagination débordante sert une analyse de la démesure des hommes, et qui avait compris dès l’entre-deux-guerres les menaces que l’humanité faisait peser sur elle-même.

Dystopie littéraire dont, un siècle après sa publication, une partie des prémonitions s’est réalisée, Monts Mers et Géants est une stupéfiante épopée de l’avenir qui dialogue avec des chefs-d’œuvre du vingtième siècle tels que Nous de Zamiatine et 1984 d’Orwell. Sa lecture, qui nous fait traverser des territoires situés entre le roman d’aventures, la fable et la science-fiction, est une expérience vertigineuse.

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Dans ce roman conçu sous le choc de la Première Guerre mondiale, Alfred Döblin envisage l’avenir comme la répétition à l’infini de l’entreprise de destruction de la nature et d’autodestruction d’une humanité que la rationalité scientifique et technique a rendue folle. Le livre raconte l’histoire du monde jusqu’au XXVIIe siècle, mais l’imagination du romancier nous ramène à des visions de déluge préhistorique. À l’avant-dernière page, pour décrire la fin du monde, il évoque « des animaux au corps nu écailleux poilu » nageant et rampant, et des « groupes humains, en paix ou en deuil, faisant leur cour ou se querellant, sous les éruptions volcaniques et les noyades ».

Le septième chapitre, intitulé « La déglaciation du Groenland », semble faire écho aux projets mégalomanes que le président de la plus grande puissance du globe a lancés ces derniers mois. Cette fois, les bateaux ne risquent pas d’être pris dans les glaces, ils avancent au contraire dans une fournaise insoutenable, sur une mer rouge foncé au fond de laquelle prolifèrent des prairies de plantes marines, semblables au « tapis épais d’une pelouse ». Bientôt, le Groenland n’est plus peuplé que de monstres : « Des serpents longs comme des rues et autres reptiles se tortillaient sur les rochers, se jetaient dans l’eau, êtres pâles d’abord, puis noirâtres dont les dards sortaient de crânes dentés étroits. »

On pourrait presque parler d’un roman sans personnages : des figures humaines, chefs de guerre ou héros et héroïnes mythologiques, apparaissent brièvement, sans que leur histoire retienne l’attention plus de quelques pages. On rencontre, par exemple, dans le premier chapitre « le Français Bourdieu, un simple technicien » qui s’empare de Marseille, occupe « avec une poignée de voyous issus de la lie un certain nombre d’usines et de centrales électriques » et crée « de terribles armes de défense et d’attaque qu’on n’avait pas eu jusqu’ici l’occasion de produire ». Mais ce Bourdieu ne vit que le temps de quelques lignes : dès la page suivante, il est réduit en cendres, « victime de ses propres armes devant Bordeaux ».

Pour écrire Monts, mers et géants, Döblin raconte qu’il a étudié à la Bibliothèque nationale et à la bibliothèque municipale de Berlin toutes sortes d’atlas et de livres de géographie, de minéralogie, de volcanologie, de sismologie, etc., et visité attentivement le musée de la mer et le musée d’histoire naturelle. Son roman de science-fiction est nourri de connaissances scientifiques précises, porté par une imagination débordante. Il a le souffle épique d’une légende noire des siècles à venir. Rendons hommage au traducteur qui a su traverser vainqueur cet océan de difficultés et rendre captivante pour le public français une des œuvres les plus singulières de la littérature allemande de l’entre-deux-guerres". — Jacques Le Rider