Les adultes s’autorisent pour la plupart et presque en permanence quantité de faits et gestes sur les enfants que tout adulte en mesure de se défendre refuserait avec véhémence : contraindre à rester assis des heures à un âge où le mouvement physique est un besoin et non un loisir, crier dessus, imposer des heures précises pour uriner, taper des plus faibles que soi, menacer, soumettre à des chantages, punir de ressentir des émotions, faire de l’humour oppresseur, etc. Mais précisément, les enfants, dans notre société actuelle, n’ont pas de possibilités de se défendre, parce qu’ils sont physiquement plus faibles, parce qu’ils n’ont aucune autonomie financière, sociale et émotionnelle et, plus grave, parce qu’ils ne sont pas protégés par le droit. À ce jour, les enfants constituent en effet la seule population encore privée de droits fondamentaux, c’est-à-dire cantonnée au statut juridique de « mineur », statut qui était encore celui des femmes en France jusqu’en 1938 voire 1965. Ces violences constituent un continuum. En 2025, les chiffres officiels estiment qu’en France, un enfant subit une agression sexuelle toutes les 3 minutes. Cela est rendu possible parce qu’en amont de cette agression existent des habitus de domination voire d’écrasement très solides, le plus souvent au nom de « l’éducation ». Jusqu’à présent, de nombreux travaux scientifiques internationaux ont étudié les phénomènes de domination et de discrimination en fonction des appartenances ethniques ou raciales, en fonction du genre, de l’orientation sexuelle, du choix religieux, des populations discriminées et dominées. L’étude de l’âgisme (la discrimination liée à l’âge) se développe, mais elle concerne en général les personnes les plus âgées ou les « jeunes », c’est-à-dire des personnes n’étant plus des enfants.

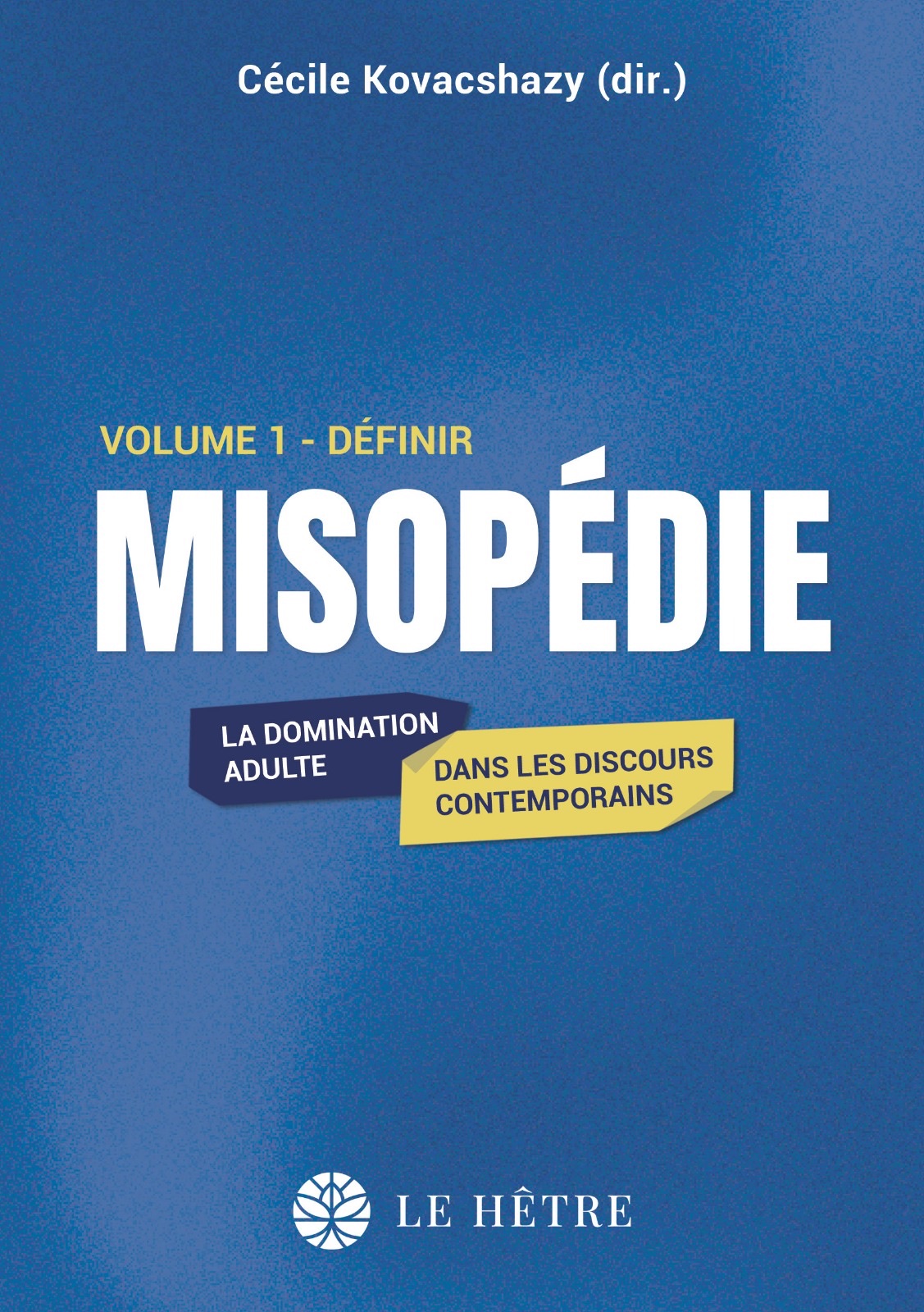

Les textes rassemblés ici, issus du colloque Misopédie qui s’est tenu à Limoges en 2024, analysent ainsi les phénomènes de domination, de discrimination adultiste dont sont aujourd’hui victimes les enfants. Que ce soit sur le plan juridique, psychologique mais aussi dans les diverses représentations fictionnelles, dont on sait l’importance primordiale pour l’élaboration d’une vision individuelle et collective donc d’un comportement à l’égard des plus jeunes de notre société.

Sommaire :

Introduction de Cécile Kovacshazy

Partie 1 : Comment nommer la réalité misopède

L’enfantisme, par-delà la catégorie d’« enfant », par Tanu Biswas

Misopédie ou pédophobie : les enfants sont-ils source de haine ou de peur ?, par Sébastien Charbonnier

Infantisme : préjugés et discriminations à l’encontre des enfants, par Laelia Benoit

Partie 2 : À quoi reconnaît-on la misopédie ?

Séparer, contenir, surveiller : des structures élémentaires de la domination adulte sur les jeunes, par Daliborka Milovanovic

Adultocentrisme et pédagogie noire : sur le fil du rasoir entre élever les enfants et les opprimer, par Eleonora Florio

Partie 3 : Lois et règles

Les sciences du comportement et la domination adulte, une revue d’études scientifiques, par Marc-André Cotton

L’intersexuation de l’enfant saisie par le droit : l’expression d’une misopédie juridique ?, par Carine Laurent-Boutot

Partie 4 : La domination là où on ne l’attend pas

La misopédie vue de la Préhistoire, par Olivier Maurel

La misopédie dans la littérature pour la jeunesse : évidence ou point aveugle ?, par Mathilde Lévêque

Partie 5 : Une organisation sociale misopède

La violence symbolique envers les enfants, par Yves Bonnardel

Le vocabulaire du management scolaire : un ami qui veut votre bien, et qui l’aura !, par Thierry Pardo

Les offres de loisirs « Adults only », entre motivations des clients, stratégies des entreprises et tensions sociales, par Vincent Lagarde

Partie 6 : Œuvres

Concours artistique sur la misopédie