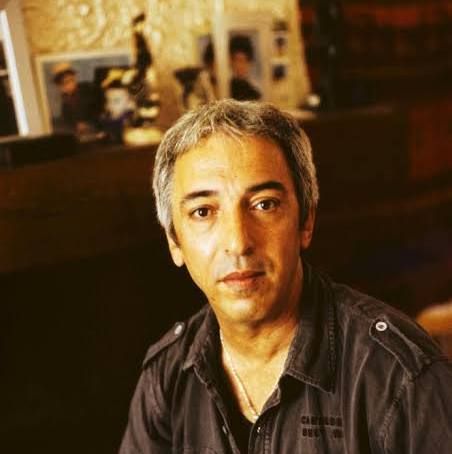

« Aziz Chouaki, artiste total »

colloque international

Les 15 et 16 juin 2026, Nanterre

Appel à communications

« Je crois que toute écriture suit une biographie. En l’occurrence, mon écriture me ressemble, si l’on veut. Elle est arabe, berbère, anglo-saxonne, française. De par ma culture musicale, elle est jazz, funk, contemporaine, plastique. »

(extrait d’un entretien avec Violaine Houdart-Mérot)

À l’été 2026, Aziz Chouaki aurait eu 75 ans. Ce colloque, le premier qui lui est consacré, voudrait revenir sur la vie, la carrière et la postérité d’un « artiste total ».

Né le 17 août 1951 à Tizi Rached, en Kabylie, exilé en France en 1991, où il meurt en 2019, Aziz Chouaki fut à la fois poète, romancier, dramaturge, journaliste et musicien. Chouaki a laissé une œuvre artistique polyphonique dont l’originalité même fait toute la profondeur. Auteur de la génération de la « décennie noire », Chouaki n’est toutefois pas mentionné dans les livres de référence sur la question. Se définissant lui-même, avec provocation, comme un « pied-noir de la seconde génération », Chouaki semble être rebelle aux assignations identitaires, à la fois en Algérie et en France. Il semble incarner, seul, une autre « voie » entre les deux pays, qui le situe résolument au milieu de la Méditerranée.

Aziz Chouaki a créé le pays dans lequel il rêvait de vivre, depuis son enfance : « Poestrie, un pays imaginaire dirigé par la poésie. » Artiste aux multiples talents, il a inventé son langage et l’a mis en voix et en geste dans la presse, au théâtre, en littérature, dans la musique, en peinture.

Faisant sienne et unique la poésie, l’art du langage à l’immense pouvoir d’exposition et de représentation, Aziz Chouaki est un « artiste total », l’ensemble de son œuvre pouvant être perçue comme totale, comme « l’effectuation et l’accomplissement de l’art en général (poïesis, techne ou ars) dans la forme de la réunion et de la synthèse de tous les arts particuliers », selon la formule de Philippe Lacoue-Labarthe.

Sa diversité, son originalité, son « côté voyou », sa féconde exubérance créatrice manifestent avant tout son amour fou pour la liberté.

C’est la puissance de cette triomphante liberté que le colloque souhaite décliner. Il désire réunir des universitaires, des artistes, des ami.e.s, non pour se souvenir de l’artiste total et lui bâtir un mausolée de papier, mais pour exprimer combien son œuvre est vivante et continue d’inspirer ceux et celles qui créent et agissent au présent.

Le colloque comptera des communications scientifiques, des tables rondes avec les acteurs et les metteurs en scène, les musiciens, les photographes qui ont accompagné Aziz Chouaki. Des entretiens avec des auteurs contemporains sont programmés. Des moments de lectures et d’écoute – de textes ou de musiques – sont également prévus.

Le colloque est ouvert aux universitaires, doctorantes et doctorants, linguistes, historiens et historiennes, sociologues, spécialistes de littérature, de l’un et l’autre côté de la Méditerranée, de la Manche, de l’Atlantique.

Sans exclusive, les pistes pourront inclure :

Aziz Chouaki, journaliste et chroniqueur

Dans l’Algérie des années 1980 et 1990, Aziz Chouaki est l’auteur d’une chronique hebdomadaire dans Le Nouvel Hebdo, nouvelles qui s’inspirent du contexte politique post-émeutes 88 et qui annoncent la guerre civile (nommée décennie noire en France). Ce colloque voudrait revenir sur ces textes méconnus, matrice de l’écriture chouakienne.

Les rapports de Chouaki à la presse, à l’édition, devront être interrogés. Chouaki, en Algérie, en effet, publie chez Laphomic et dans l’Hebdo libéré.

Il voudrait également s’interroger sur Chouaki chroniqueur – au sens d’« écrivain de l’histoire et des mémoires ». Dans Les Oranges, Les Coloniaux, ou encore Palestro, mais aussi dans Baya, Chouaki, en effet, ne cesse d’écrire une histoire de l’Algérie, de son Algérie, son histoire de l’Algérie.

Aziz Chouaki, auteur transnational

Une attention particulière devra être portée à la langue de Chouaki, langue « créole » d’une grande richesse. A ce titre, les linguistes seront particulièrement fondés à proposer une analyse serrée des procédés utilisés par Chouaki pour inventer une langue métissée, proprement poétique.

Pourront être étudiées également les œuvres de Chouaki en traduction (Une virée en suédois), et les tradaptations faites par Chouaki (Invasion).

Aziz auteur « multimedia »

Aziz Chouaki se lance dans l’écriture en 1977. Sa première œuvre publiée est un recueil de poésies, Argo (1983). Son œuvre, multiple, est inassignable à un genre. Ses romans, ses pièces de théâtre, ses poésies, ses nouvelles, semblent jaillir de la même source. L’œuvre de Chouaki est d’ailleurs profondément intermédiale. Tel texte journalistique fait l’objet d’une « novellisation » ; un texte en prose, pas forcément écrit pour la scène peut attirer l’attention d’un metteur en scène et devenir un texte de théâtre : c’est le cas de Baya, roman paru en 1988, qui deviendra une pièce en 1991 sous l’égide de Jean-Pierre Vincent. Des textes tapés sur le tout premier Mac disponible en Algérie en passant par le figuier digital des Coloniaux, l’œuvre d’Aziz Chouaki est en outre également une littérature qui se construit « hors du livre ».

Pourront ainsi être développées :

- Une réflexion sur la richesse intertextuelle des écrits de Chouaki. Fort d’une grande connaissance des « classiques » français, et de la littérature universelle, Chouaki s’amuse à insérer citations connues ou non, personnages attendus (ou non) dans ses textes. Que dire des apparitions d’Isabelle Eberhardt et Albert Camus ? De ses pastiches de Rabelais (la copia) de Borges ? Comment situer son Don Juan dans la série de réécritures du mythe ?

- Une réflexion sur les structures narratives et les dispositifs parodiques à l’œuvre chez Chouaki serait pertinente : auteur d’un mémoire sur James Joyce, Chouaki mêle épopée, grands récits, et narration « moderniste »

- Les liens de Chouaki avec une écriture musicale (voir ci-dessous) ou cinématographique : on pourra étudier le film L’Etoile d’Alger, de Rachid Benhadj, adaptation d’un roman de Chouaki, adaptation dont il était d’ailleurs peu satisfait, ou se pencher sur le scénario de Timgad, écrit par Chouaki avec Fabrice Banchaouche en 2017

Aziz Chouaki intermédial

L’artiste « total » doit comprendre le travail de collaboration entre les arts. Chez Aziz Chouaki, en plus de la musique avec le théâtre, c’est l’interaction photographie/texte – « phototextes » - qui domine dans son intermédialité à lui. Dans Avoir vingt ans à Alger, avec le photographe Bruno Hadjih, et puis avec Thomas Chable dans Brûleur, Aziz Chouaki tisse des récits autour des images d’exil (« interne ») et d’exil « externe ». L’écriture photo-textuelle est marquée par une prosopopée poussée – manifestation du désir chouakien de donner la parole aux jeunes, aux migrants, aux exclus – et par une inventivité décapante qui, pourtant, cogne avec le vécu des sujets, souvent fantômes, spectraux, dans les images. Après une monographie sur Nadia Ferroukhi photographe, la photographie dynamise son écriture essayiste, surtout avec Eric Didym, dans L’Image en dialogues.

Aziz Chouaki musicien

La pratique de la littérature et de la musique sont indissociables chez Chouaki. Guitariste, le jeune Chouaki, au look beatnik, s’illustre dans le milieu rock algérois, un rock « chaabi » Influencé par les orchestres pieds noirs, son répertoire inclut les Beatles et Jimi Hendrix. Il aime autant la chanson française que le jazz, et en particulier Miles Davis.

On pourra se poser la question d’une écriture « musicale » chez Chouaki (rythmes, syncopes) : Baya a pour sous-titre « rhapsodie algéroise » (ce qui est un choix de l’éditeur). Certaines pièces ne se conçoivent pas sans musique : Chouaki accompagne à la guitare, par exemple, les représentations des Coloniaux et la pièce El Maestro, qui déroule (sur fond de guerre civile) une sensualité algérienne sur un mode psychiatrique, met en scène un chef d’orchestre face à des musiciens fictifs.

Mais il s’agira aussi d’interroger la pratique de la musique par Chouaki : l’album Gusto ou ses liens avec le hip hop, dans la mise en scène de L’Etoile d’Alger.

Aziz Chouaki et la culture visuelle

Dans Baya, Chouaki verbalise les pensées d’une Algéroise de 58 ans, qui narre sa vie entre 1940 et 1960, à l’aide de photos et de correspondance, depuis ses dix ans, jusqu’à la trentaine. Chouaki nous sensibilise ainsi à la productivité mémorielle de la photographie sans montrer d’exemple. En même temps, le roman fait référence, rend hommage, à la peintre surréaliste algérienne, Baya, pseudonyme de Fatma Haddad Mahieddine (1931-1998), une des toutes premières femmes, en Algérie dans les années 1940, à peindre des femmes.

—

Modalités de participation

Les propositions sont à envoyer avant le 1er novembre 2025 aux adresses suivantes :

corinne.francois@u-bourgogne.fr

Elles devront comporter un titre, un résumé de la communication (300 mots max) et une courte notice bio-bibliographique.

Les frais de participation au colloque, incluant les déplacements et l’hébergement, sont à la charge des participants. Le comité d’organisation fournira les informations pratiques pour faciliter vos démarches.

Comité d’organisation

Ridha Boulaâbi, Nanterre Université

Sylvie Brodziak, CY Cergy Paris université- UMR-CNRS Héritages.

Corinne François-Denève, Université de Bourgogne Europe, CPTC

Andy. J. Stafford, University of Leeds

Comité Scientifique

Virginie Brinker, Université de Bourgogne Europe

Catherine Brun, Université Sorbonne Nouvelle

Mounira Chatti, Université Paris 8.

Christiane Chaulet-Achour, CY Cergy Paris université

Yasmine Chouaki

Patrick Crowley, université de Galway

Christina Economopoulou, Université du Péloponnèse

Clare Finburgh-Delijani,Goldsmiths, University of London

Violaine Houdart-Mérot, CY Cergy Paris université, UMR-CNRS Héritages