Colloque international, organisé les 3 et 4 décembre 2026 à l'Université de Lorraine – Campus Saulcy – Metz

Ce colloque international se conçoit comme une contribution à l’histoire des femmes au XIXe siècle par le truchement d’une catégorie socioprofessionnelle encore peu investie sur la période, à savoir l’actrice de théâtre. Figure à la fois admirée et calomniée, elle condense l’ensemble des problématiques qui ont traversé le siècle au sujet du statut des femmes. Car l’actrice est à la fois une femme-support des représentations imaginaires et une travailleuse qui déploie son activité au sein de la sphère publique. Elle se situe par conséquent à l’intersection de deux champs en apparence inconciliables : d’un côté, elle concoure à créer les images par l’intermédiaire desquelles se façonnent et se diffusent les visions idéalisées et formatées du « sexe faible » ; de l’autre, elle s’émancipe du cadre juridique qui, défini sous la Révolution, a eu recours au concept de Nature pour exclure les femmes de la citoyenneté en restreignant leur empire à la sphère domestique et à leur fonction de reproductrice. Refuge des « filles perdues », le théâtre s’offre comme un lieu où les femmes bénéficient d’un statut qui les place à l’égal des hommes sur le plan juridique. Bien souvent dégagées des tutelles du père ou de l’époux, elles adoptent le statut de « fille majeure » et s’exposent par conséquent à la sanction pénale, c’est-à-dire à la prison, au bagne ou à l’échafaud. Le théâtre leur offre l’opportunité d’exercer un métier, d’accéder à l’autonomie financière, d’atteindre la célébrité pour certaines, ce qui peut leur accorder un pouvoir d’influence dans le champ du politique. Mais les contraintes éprouvantes du métier, les réseaux de prostitution qui s’y déploie, l’influence du modèle patriarcal dans le façonnement des personnages qu’elles interprètent et dont dépend la longévité de leur carrière, les rendent aussi plus vulnérables et plus fortement exposées que les autres femmes à la réprobation morale et sociale.

C’est pourquoi l’actrice de théâtre constitue un objet de recherche intéressant pour l’histoire des femmes au XIXe siècle, et plus généralement pour étudier les rapports de genre produits par le travail. Les actrices évoluent dans un cadre professionnel qui est en structuration, sans statuts unifiés, d’autant que la législation autour des artistes dramatiques ne se précise que lentement (Prévot, 2025). Alors que le paysage théâtral se libéralise, leurs conditions d’emploi sont particulièrement variables. Certaines peuvent trouver de la stabilité, par exemple grâce au statut de sociétaire à la Comédie-Française, mais beaucoup enchaînent les contrats courts et se retrouvent en première ligne face aux aléas commerciaux des entreprises privées. Cela ouvre de nombreux questionnements sur les pressions exercées sur les travailleuses corrélativement à la mise en place d’un « ordre masculin », mais aussi sur les stratégies féminines d’action, de coopération et de lutte pour améliorer leur situation professionnelle tout en évoluant dans un cadre contraint par le Code civil.

Pourtant, l’actrice reste une figure majoritairement délaissée par les historiens. Son assimilation à la prostituée, redondante sous la plume des littérateurs au XIXe siècle, explique sans doute qu’elle n’ait pas retenu l’attention des études féministes, sauf lorsque ses activités s’étendaient à d’autres métiers davantage considérés sur le plan artistique, comme celui d’autrice par exemple. Quelques vedettes de la scène théâtrale ont fait, de leur vivant, l’objet de biographies qui versent tantôt dans l’hagiographie, tantôt dans le portrait à charge contre l’ensemble d’une profession. Les manuels d’histoire du théâtre français mentionnent, pour le XIXe siècle, toujours les mêmes grands noms : ceux qui sont rattachés à un courant esthétique porté par des auteurs masculins (les artistes féminines de la scène romantique par exemple, comme Mlle Mars, Marie Dorval, Mlle George ou Marie Taglioni) ; ceux qui permettent de nourrir une histoire de l’actrice centrée sur l’accession au vedettariat et à l’autonomie financière (Virginie Déjazet, Réjane, Sarah Bernhardt, entre autres). Les conditions d’exercice du métier d’acteur ont fait l’objet d’études sur les périodes étrangères à celle qui concerne cette recherche (Moyen-Âge, XVIIe, XVIIIe, XXe siècles). Le XIXe siècle reste à approfondir. De premiers jalons ont été posés dans des articles et des ouvrages collectifs qui s’intéressent au statut social de l’acteur sans distinction de sexe, ou à l’émergence du star-system (Charle, 2007 ; Fazio, 2011 ; Yon, 2012 ; Filippi, Harvey & Marchand, 2017 ; Quéval, 2023, entre autres). L’une des études d’envergure menée sur la comédienne, exclusivement, reste celle d’Anne Martin-Fugier (Comédienne, De Mlle Mars à Sarah Bernhardt, 2001) qui s’appuie essentiellement sur des témoignages et sur les récits incorporés dans les romans d’époque (Balzac, Zola, Goncourt, etc.). Ce colloque entend mobiliser d’autres types de sources, archivistiques pour la plupart, afin de documenter les facteurs concrets qui déterminent les trajectoires de vie et les expériences professionnelles des actrices, dans des cadres variés. Les études centrées sur des parcours de femmes restées anonymes pour la postérité seront les bienvenues.

Ce colloque constitue le premier d’une série de trois qui se dérouleront jusqu’à l’hiver 2028. Son objectif consiste à documenter les conditions de travail des actrices en Europe. Il souhaite favoriser la rencontre de chercheurs qui ont réfléchi au statut de l’actrice dans des contextes politiques, économiques, sociaux et religieux différents (France, Italie, Espagne, Prusse, Grande-Bretagne, Autriche, Suède, etc.). Plusieurs pistes, sans exclusive, s’offrent à leur réflexion :

- Une étude des salaires et de leur variation en fonction des emplois ou de l’accession au statut de « vedette » ;

- Une analyse des écarts entre les salaires féminins et masculins, identifiables grâce aux archives administratives des théâtres ;

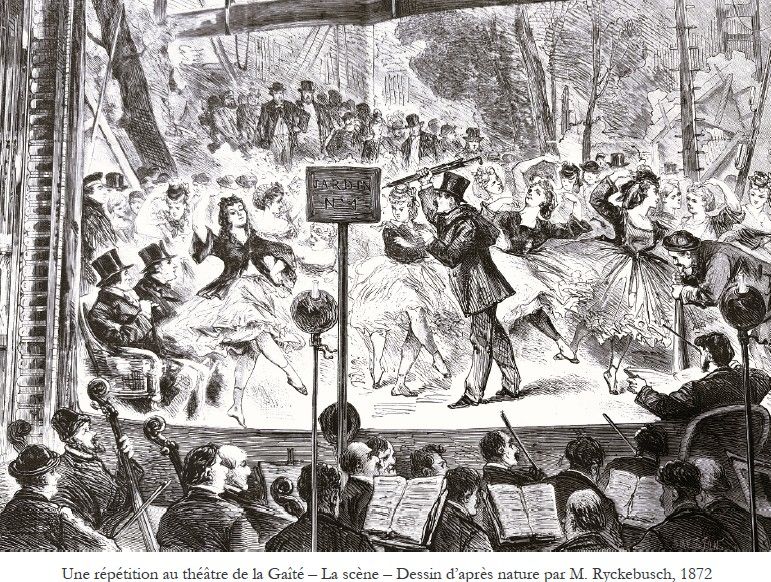

- Une estimation des temps travaillés (entre les répétitions, le nombre de rôles appris et joués parfois simultanément, les tournées effectuées en province et à l’étranger), rendue possible, notamment, grâce aux registres de distribution et aux contrats d’engagements ;

- Une analyse des règlements des théâtres dans leur façon de gérer les cas de grossesse ;

- Une réflexion sur la manière dont l’âge, en relation avec le système des emplois, agît sur la carrière des actrices ;

- Une étude des archives judiciaires afin d’identifier les procès intentés par ou intentés aux actrices sur des motifs professionnels ;

- Une analyse des registres de la police des mœurs afin d’approfondir les rapports entre les actrices et la prostitution.

L’hébergement et les repas seront pris en charge, ainsi que les frais de transport pour les collègues ne bénéficiant pas d’un soutien de leur laboratoire.

La langue principale du colloque sera le français, mais il sera possible de présenter une communication dans une autre langue (à discuter en amont avec les organisatrices).

Les propositions de communication, de 3000 signes au maximum sont à envoyer à :

roxane.martin@univ-lorraine.fr et suzanne.rochefort@univ-lorraine.fr

Date butoir : 19 décembre 2025

Comité scientifique

Olivier Bara (Université Lumière Lyon 2) – Florence Filippi (Université de Rouen) – Julia Gros de Gasquet (ENS PLS) – Gabrielle Houbre (Université Paris Cité) – Stéphanie Loncle (Université de Caen Normandie) – Caroline Muller (Université Rennes 2) – Anne Pellois (ENS Lyon) – Juliette Rennes (EHESS) – Jean-Claude Yon (EPHE)

Comité d’organisation

Roxane Martin (IUF, CREAT, Université de Lorraine)

Suzanne Rochefort (CRULH, Université de Lorraine)

Bibliographie indicative

- Histoire des femmes et du genre au XIXe siècle

Badel, Laurence, « Chapitre 3. Femmes européennes en diplomatie », dans Diplomaties européennes. XIXe-XXIe siècle, Paris, Presses de Sciences Po, « Académique », 2021, p. 85-116.

Bard, Christine, El Amrani, Frédérique, Pavard, Bibia, Histoire des femmes dans la France des XIXe et XXe siècles, Ellipses, 2013.

Battaglia, Françoise, Histoire du travail des femmes, Paris, La Découverte, 2004.

Corbin, Alain, Les Filles de noce : misère sexuelle et prostitution aux XIXe et XXe siècles, Paris, Aubier Montaigne, 1978, rééd. Flammarion, coll. « Champs histoire », 2015.

Didier, Béatrice, Fouque, Antoinette, Calle-Gruber, Mireille (dir.), Le Dictionnaire universel des créatrices, Paris, Des femmes-Antoinette Fouque, 2013.

Ernot, Isabelle, « L’histoire des femmes et ses premières historiennes (XIXe-début XXe siècle) », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 2007/1, p. 165-194.

Fauré, Christine (dir.), Nouvelle encyclopédie politique et historique des femmes, Paris, Les Belles Lettres, 2010.

Fayolle, Caroline, La Femme nouvelle. Genre, éducation, Révolution (1789-1830), Paris, Édition du CTHS, 2017.

Fraisse, Geneviève, Les Femmes et leur histoire, Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire », 1999.

Fraisse, Geneviève, Perrot, Michelle (dir.), Histoire des femmes en Occident, t. 4 : le XIXe siècle, Paris, Plon, 1991.

Godineau, Dominique, Citoyennes tricoteuses. Les Femmes du peuple à Paris pendant la Révolution française, Paris, Perrin, 2004.

Heuer, Jennifer, Verjus, Anne, « L’invention de la sphère domestique au sortir de la Révolution », Annales historiques de la Révolution française, n°327, 2002, p. 1-28.

Houbre, Gabrielle, Histoire des mères et filles, Paris, Éditions de La Martinière, 2006.

Houbre, Gabrielle, Le Livre des courtisanes, Archives secrètes de la police des mœurs, Paris, Tallandier, 2006.

Lévy, Marie-Françoise, De mères en filles, l’éducation des Françaises (1850-1880), Paris, Calmann-Lévy, 1984.

Martin, Jean-Clément, La Révolte brisée, Femmes dans la Révolution française et l’Empire, Paris, Armand Colin, 2008.

Maza, Sarah, « Construire et déconstruire la bourgeoisie : discours politique et imaginaire social au début du XIXe siècle », Revue d’Histoire du XIXe siècle, 2007/1, p. 21-37.

Perrot, Michelle, « Sur l’histoire des femmes en France », Revue du Nord, 1981, n° 250, p. 569-579.

Perrot, Michelle, Le Chemin des femmes, Paris, Robert Laffont, 2019.

Perrot, Michelle, Les Femmes ou les silences de l’histoire, nouvelle édition, Paris, Flammarion, coll. « Champs-Histoire », 2020.

Rennes, Juliette, Métiers de rue. Observer le travail et le genre à Paris en 1900, Paris, EHESS, 2022.

Ripa, Yannick, La Ronde des folles, femmes, folie et enfermement au XIXe siècle, Paris, Aubier, 1986.

Ripa, Yannick, Thébaud, Françoise (dir.), La Condition des femmes de 1789 à nos jours, CNRS éd., 2022.

Rogers, Rebecca, Les Bourgeoises au pensionnat, l’éducation féminine au XIXe siècle, Rennes, PUR, 2007.

Sofio Séverine, Artistes femmes. La parenthèse enchantée (XVIIIe-XIXe siècles), Paris, CNRS Éditions, 2023.

Sohn, Anne-Marie, Chrysalides, Femmes dans la vie privée (XIXe-XXe siècles), Paris, Publications de la Sorbonne, 1996, vol. 1.

Viernot, Éliane, Et la modernité fut masculine. La France, les femmes et le pouvoir 1789-1804, Paris, Perrin, 2016.

Viernot, Eliane, L’âge d’or de l’ordre masculin. La France, les femmes et le pouvoir 1804-1860, Paris, CNRD éd., 2020.

Vigarello, Georges, Histoire du viol, XVIe-XXe siècles, Paris, Seuil, 1998.

Zancarini-Fournel, Histoire des femmes en France, XIXe-XXe siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005.

- Le métier d’actrice en Europe : aspects sociaux, économiques et juridiques

Benhamou, Françoise, L’Économie du star-system, Paris, Odile Jacob, 2002.

Bouhaïk-Gironès, Marie, « Comment faire l’histoire de l’acteur au Moyen-Âge ? », Médiévales, 2010/2, p. 107-125.

Bowness, Alan, The Conditions of Success, Londres, Thames and Hudson, 1989.

Charle, Christophe, « Des artistes en bourgeoisie. Acteurs et actrices en Europe occidentale au XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, 2007/1, p. 71-104.

Cowen, Tyler, What Price Fame?, Cambridge, Harvard University Press, 2000.

Evain, Aurore, L’Apparition des actrices professionnelles en Europe, Paris, L’Harmattan, 2001.

Farinelli, Gian Luca, Passek, Jean-Loup, Stars au féminin, naissance, apogée et décadence du star-system, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2000.

Fazio, Mara, François-Joseph Talma, le théâtre et l’histoire de la Révolution à la Restauration, Paris, CNRS éd., 2011.

Filippi, Florence, Harvey, Sarah, Marchand, Sophie, Le Sacre de l’acteur, émergence du vedettariat théâtral de Molière à Sarah Bernhardt, Paris, Armand Colin, 2017.

Fix, Florence, Ponzetto, Valentina (dir.), Femmes de spectacle au XIXe siècle, Bern, Peter Lang, 2022.

Friedland, Paul, Political Actors. Representative Bodies & Theatricality in the Age of the French Revolution, Ithaca, Cornell University Press, 2002.

Gale, Maggie B., Stokes John (dir.), The Cambridge Companion to the Actress, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

Giroud, Françoise, La Nouvelle Vague, Paris, Gallimard, 1958 [un chapitre concerne l’actrice hollywoodienne, comme modèle d’émancipation pour les femmes].

Lochert, Véronique, Bouhaïk-Gironès, Marie, Candiard, Céline, Cavaillé, Fabien, Hostiou Jeanne-Marie, Traversier, Mélanie (dir.), Spectatrices ! de l’antiquité à nos jours, Paris, CNRS éd., 2022.

Martin-Fugier, Anne, Comédienne. De Mlle Mars à Sarah Bernhardt, Paris, Seuil, 2001.

Mendoza Martin, Irene, « Las glorias del espectáculo. Actrices y celebridad en el primer tercio del siglo XX español », Ayer, n°112, p. 213-236.

Michelot, Isabelle, « Du plancher au pavé : parcours et détours de la comédienne des petits théâtres », Romantisme, 2006, n° 134, p. 43-54.

Pédron, Anaïs, Siviter, Clare, Celebrity Across the Channel, 1750-1850, Newark, University of Delaware Press, 2021.

Pfister Laurent, « Chapitre 4. Le talent artistique saisi par le droit. Quelques enseignements tirés des sources du XIXe siècle », dans : Pierre-Michel Menger éd., Le talent en débat, Paris, Presses Universitaires de France, « Hors collection », 2018, p. 183-228.

Phillips, Chelsea, Carrying All Before Her : Celebrity Pregnancy and the London Stage, 1689-1800, Newark, University of Delaware Press, 2022.

Prévot, Guillemette, « Profession : artiste. Une histoire des hésitations doctrinales et jurisprudentielles face à une qualification socio-professionnelle (1804-1919) », Hypothèses, n°25, 2025, p. 195-216.

Quéval, Marie-Hélène, Fay-Volnys, Léontine, Le théâtre français en Allemagne et en Europe, XVIIIe-XIXe siècle, Bern, Peter Lang, 2023.

Rochefort, Suzanne, Vies théâtrales. Le métier de comédien à Paris entre Lumières et Révolution, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2024.

Scott, Virginia, Women on the Stage in Early Modern France: 1540-1750, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

Turcot, Laurent, « Directeurs, comédiens et police : relations de travail dans les spectacles populaires à Paris au XVIIIe siècle », Histoire, économie & société, 2004/1, p. 97-119.

Yon, Jean-Claude, Une histoire du théâtre à Paris de la Révolution à la Grande Guerre, chap. 6 : « Les interprètes », Paris, Aubier, 2012, p. 199-225.