Les dons diplomatiques à l’époque moderne et contemporaine : définitions, mutations et patrimonialisation à l’échelle globale (Rome)

Colloque international

"Les dons diplomatiques à l’époque moderne et contemporaine :

définitions, mutations et patrimonialisation à l’échelle globale"

Rome, Académie de France à Rome – Villa Médicis

2-3 mars 2026

Témoins éloquents des commerces apaisés, les dons diplomatiques ont fait l’objet d’importants travaux ces dernières décennies. A la suite de la réflexion séminale de Marcel Mauss sur l’anthropologie du don, les historiens de la diplomatie des temps modernes (Bély ; Frigo) se sont attachés aux contextes matériels et politiques dans lesquels se sont déployés les échanges interculturels et intercultuels. Tandis que l’histoire connectée a pris pour jalons des objets signifiants (Subrahmanyam ; Gruzinski ; Cooke), l’histoire de l’art (Castelluccio ; Rado) s’est intéressée avec profit aux rapports entre diplomatie et commerce, aux transferts techniques et artistiques, aux circuits et acteurs, sous l’angle de l’implication des manufactures notamment. Les chercheurs ont fait la part belle à de nombreuses études de cas dans des aires d’échanges spécifiques ou à des typologies de dons. Tout récemment, les historiens du droit ont analysé comment les règlementations contemporaines ont tâché de substituer la transparence à des pratiques de corruption fréquentes.

Ce colloque s’attachera à partir de l’histoire de l’art connectée, matérielle, post-coloniale, mais aussi l’anthropologie culturelle et la muséographie à mieux comprendre ces « objets ambassadeurs » (Kasarhérou), dans leur richesse sémantique, leur matérialité et leur temporalité, et à prendre la mesure des « rhizomes » (Bachir Diagne) fertiles qu’ils vont féconder sur d’autres territoires. La réflexion entend, en premier lieu, interroger à nouveaux frais, en croisant notamment anthropologie et histoire politique, les définitions et la distinction parfois ténue entre présent diplomatique, don tributaire et butin de guerre, commande ou réalisation commémoratives, ainsi que leurs rôles (symboliques, affectifs, pacificateurs, politiques etc.) dans l’institution des relations internationales et la ritualisation des échanges. Il s’agit par-là d’analyser, en confrontant les récits, le statut qu’ils revêtent de part et d’autre de la chaîne, dans des contextes variés.

La pratique culturelle des dons d’amitié pose d’emblée la question des conditions de leur commande, leur élaboration, parfois leur fabrication, ainsi que celle de la valeur symbolique des matériaux. Comme l’ont montré les études articulant l’histoire de la diplomatie à l’histoire du commerce (Zhao et Simon ; Schaub ; Guerzoni), les présents sollicitent tout autant les savoir-faire ou artisanats d’art locaux et les manufactures, ou les technologies innovantes qu’ils ne les mettent en valeur, les légitiment et célèbrent le haut degré de maîtrise de leurs producteurs tout en faisant écho à la prospérité et la parfaite gouvernance du territoire qui les voit naître. Quant aux créateurs, ils peuvent être employés par le puissant, voire bénéficier, en indépendants, de la concurrence entre princes. Dans certains cas, notamment dans les relations interconfessionnelles, les émissaires peuvent eux-mêmes être les acteurs de la fabrication de ces dons. Outre le recours à des productions autochtones traditionnelles ou à des commandes croisées, sera questionné parallèlement l’usage éventuel d’objets métis ou d’objets frontières, porteurs d’un ailleurs acclimaté et de sémantisations multiples, comme présents notamment dynastiques. En abordant le choix des objets et leur matérialité à l’aune de phénomènes économiques, socio-culturels, et sans négliger l’histoire du religieux et le poids des idéologies, le colloque ambitionne ainsi de comparer les circuits des commandes, les modalités d’adaptation et la part de normes et libertés, en recontextualisant les pratiques et en examinant les stratégies de domination sous-jacentes.

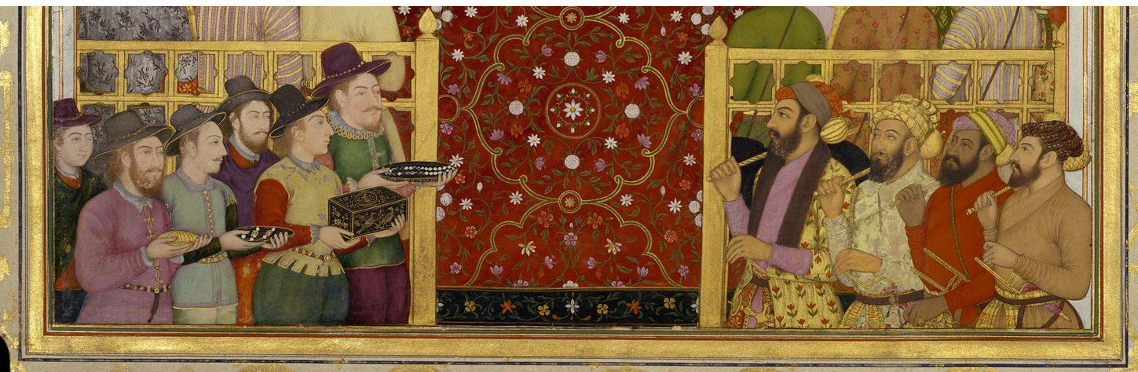

Si la singularité du cadeau protocolaire tient à la richesse et la sophistication de son message, simultanément représentatif du donateur et adapté au destinataire, à sa magnificence d’exécution ou de support, mais également au rite de sa présentation, la liste est longue des typologies d’« objets » choisies : portraits officiels, tapis, militaria, vaisselle, naturalia, costumes, joaillerie et horlogerie, objets cultuels ou apotropaïques, ou encore animaux, jusqu’aux nains de cour, etc. Les interventions exploreront des cas variés, et accorderont une attention particulière à certains objets spécifiques qui sont, par nature même, des présents diplomatiques, tels les portraits de présentation, médailles, handsteinen, ou calumets de la paix.

En considérant le temps long des relations diplomatiques, le colloque souhaite surtout analyser pleinement l’agentivité évolutive des présents, du renforcement des alliances dynastiques princières à la consolidation des États-nations, ainsi que la manière dont les objets transmis construisent et potentiellement reconfigurent les liens. Comment ces objets s’inscrivent-ils dans une politique du don, sérielle ou renouvelée au fil du temps ? Selon quels rituels ces témoins qui scellent l’entente doivent-ils eux-mêmes réactiver l’alliance (contre-don, voyage de reconnexion…) ? Comment sont-ils perçus et compris quelques années après leur offrande, et, dès lors qu’ils deviennent partie prenante des discours de patrimonialisation, notamment dans des lieux dédiés à leur conservation collective, lesquels sont à leur tour des outils agissants ? Quelles réflexions sur l’espace et le display accompagnent ces objets, avec quelles mises en scène, stratégies visuelles, jeux de matériaux pendant la rencontre et une fois déposés auprès du puissant ? De quels discours et narrations se font-ils porte-parole ? Par ailleurs, qu’advient-il, et avec quel impact symbolique, des dons qui ne parviennent pas à leur destinataire ? Certains présents, témoignages de liens pacifiés, ont été appropriés par d’autres puissances dominantes, colonisatrices, ou occupantes : quelles en furent les circuits, parfois complexes, les enjeux, culturels ou propagandistes, et les effets de transferts sémantiques ?

Le colloque, opportunément accueilli par l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, s’appuiera sur des visites de lieux et fonds pertinents et sur la confrontation avec les pratiques contemporaines d’échanges protocolaires. Il débattra à partir de visions polycentrées, en encourageant les regards croisés sur les phénomènes, et en analysant bilatéralement ou multilatéralement les sources. Sont particulièrement attendues, sans exclusive, des contributions qui s’attacheront à des cadres géographiques très ouverts (du palais du vice-roi de Nouvelle Espagne à la cour moghole ou chinoise, de Versailles ou Venise à Topkapi ou Damas, de la cour de l’Oba à celle du Portugal) et apporteront des éclairages sur les thèmes suivants :

- Le don diplomatique, ses variantes et définitions ;

- Les conditions de la fabrication des dons et le rôle des acteurs passeurs (artistes, princes, ministres, diplomates, agents protocolaires, surintendants des bâtiments, marchands…) ;

- Les parcours de l’objet, ses mises en scène et localisations (palais, studiolo, cabinet de curiosités, galerie, salons officiels etc.), les décors et architectures éphémères ;

- Les significations de l’offrande en contexte et son impact sur les relations internationales, les liens entre dons diplomatiques et stratégies commerciales ou religieuses ;

- L’analyse des représentations, sous toutes leurs formes, des échanges de dons (ambassades diplomatiques, missions chrétiennes, réunions œcuméniques, alliances, célébrations dynastiques, cérémonies de translation…) ;

- La variété des commémorations du don (y compris discursives et spectaculaires) et l’analyse croisée des récits visuels, littéraires, historiques ;

- Les patrimonialisations des dons diplomatiques : des collections princières aux musées (missionnaires, ethnographiques, nationaux, présidentiels ou multilatéraux) ;

- L’évolution des dons face à celle des pratiques diplomatiques (codification, professionnalisation) ;

- Les dons avortés et les captures inattendues, l’authentification et la falsification des dons diplomatiques avec leurs traces matérielles, la recherche de provenances sur certains dons ;

- Les dons diplomatiques face à l’encadrement des pratiques (lois somptuaires, politique de transparence, etc.).

—

Les chercheurs intéressés feront parvenir d’ici le 15 octobre 2025 une proposition de communication avec un titre et un résumé (3 000 signes maximum) et une présentation biographique (5-10 lignes max.), précisant leur affiliation actuelle, conjointement aux adresses suivantes :

natachapernac@yahoo.fr ; valqhristova@yahoo.fr ; patrizia.celli@villamedici.it

Les propositions et communications pourront être formulées en français, italien et anglais.

L’organisation prendra en charge le logement et les repas des intervenants et se tiendra à leur disposition pour les orienter vers la recherche d’aides au financement des frais de transports.

—

Comité d’organisation :

• Patrizia Celli, assistante chargée des colloques et du secrétariat du Département d'histoire de l’art – référente archives, Académie de France à Rome – Villa Médicis.

Alessandro Gallicchio, directeur du Département d’histoire de l’art, Académie de France à Rome – Villa Médicis ;

• Valentina Hristova, maîtresse de conférences en histoire de l’art moderne, Université de Picardie Jules Verne, Amiens ;

• Natacha Pernac, maîtresse de conférences en histoire de l’art moderne, Université Paris-Nanterre ;

Comité scientifique :

• Lucien Bély, professeur émérite d’histoire moderne, Paris, Sorbonne Université, membre de l’Institut, Académie des sciences morales et politiques ;

• Francesco Freddolini, Professore associato di storia dell’arte moderna, Rome, Sapienza – Università di Roma ;

• Serge Gruzinski, directeur de recherche émérite en histoire, Paris, CNRS / EHESS ;

• Guido Guerzoni, historien et économiste, Milan, Università Luigi Bocconi ;

• Mei Mei Rado, assistant professor of Textile and Dress History, New York, Bard Graduate Center.

Organisé par l'Académie de France à Rome / Université de Picardie Jules Verne / Université Paris Nanterre

ENGLISH VERSION

International symposium

"Diplomatic Gifts in the Modern and Contemporary Eras : Definitions, Changes, and Patrimonialisation on a Global Scale"

Rome, The French Academy in Rome – Villa Medici

March 2-3, 2026

The eloquent evidence of peaceful trade, diplomatic gifts have been the subject of significant research in recent decades. Following Marcel Mauss's seminal work on the anthropology of gift-giving, historians of modern diplomacy (Frigo; Bély) have focused on the material and political contexts in which intercultural and interreligious exchanges have taken place. While connected history has taken significant objects as its landmarks (Subrahmanyam; Gruzinski; Cooke), art history (Castelluccio; Rado) has profitably focused on the relationships between diplomacy and trade, on technical and artistic transfers, and on circuits and actors, particularly from the perspective of the involvement of royal, imperial or national factories. Researchers have placed strong emphasis on case studies in specific areas of exchange or types of gifts. More recently, legal historians have analysed how contemporary regulations have sought to replace frequent corrupt practices with transparency.

Using connected, material and post-colonial art histories, as well as cultural anthropology and museography, this symposium wishes to better understand these ‘ambassador objects’ (Kasarhérou) in their semantic richness, materiality and temporalities, and to consider the fertile ‘rhizomes’ (Bachir Diagne) that they fertilise in other territories. The aim of this reflection is, first of all, to take a fresh look at the definitions and sometimes tenuous distinctions between diplomatic gifts, tributary presents and spoils of war, commemorative commissions or creations, as well as their different roles (symbolic, emotional, pacifying, political, etc.) in the institution of international relations and the ritualisation of exchanges, by combining especially anthropology and political history. The aim is to analyze, by comparing narratives, the status they have on both sides of the chain, in various contexts.

The cultural practice of friendship gifts immediately raises the question of the conditions under which they are commissioned and produced, as well as the symbolic value of the materials. As studies articulating history of diplomacy and history of trade (Zhao and Simon; Schaub; Guerzoni) have demonstrated, gifts solicit support from local skills and crafts, as well as factories, or innovative technologies, while also promoting, legitimising and celebrating the high level of mastery of their producers, echoing in this way the prosperity and perfect governance of the territory that produced them. Concerning the creators, they may be employed by the powerful, or even benefit, as autonomous artists, from competition between princes. In some cases, particularly in interfaith relations, the emissaries themselves may be involved in the creation of these gifts. Alongside the use of traditional Indigenous productions or commissioned works, the potential use of hybrid objects or 'border objects' will also be examined — objects that carry acclimated external cultures and embody multiple layers of meaning, such as dynastic gifts. By addressing the choice of objects and their materiality in the light of economic and socio-cultural phenomena, and without neglecting the history of religion and the weight of ideologies, the conference aims to compare the order processes, the methods of adaptation and the balance between norms and freedoms, by recontextualising practices and examining the underlying strategies of domination.

If the uniqueness of a ceremonial gift lies in the richness and sophistication of its message, which simultaneously represents the giver and is tailored to the recipient, in the magnificence of its execution or material, but also in the ritual of its presentation, the typologies of chosen objects are many: official portraits, carpets, militaria, tableware, naturalia, costumes, jewellery and watches, religious or apotropaic objects, or even animals and court dwarfs, etc. The presentations will explore a variety of cases and will pay particular attention to certain specific objects that are, by their very nature, diplomatic gifts, such as presentation portraits, medals, handsteinen, or peace pipes.

Considering the long history of diplomatic relations, the conference aims above all to fully analyse the evolving agency of gifts, from the strengthening of princely dynastic alliances to the consolidation of nation states, as well as the way in which the objects offered construct and potentially reconfigure links. How do these objects fit into a policy of gift-giving, whether serial or renewed over time? According to what rituals must these witnesses, which seal the agreement, themselves reactivate the alliance (counter-gift, reconnection journey, etc.)? How are they perceived and understood a few years after they were offered, and when they become part of discourses on patrimonialisation, especially in places dedicated to their collective conservation, which are themselves, in turn, active tools? What reflections about space and display accompany these objects, with what staging, visual strategies, and what use of materials during the diplomatic encounter, and once they have been deposited with the recipient? What discourses and narratives do they represent? Furthermore, what happens to gifts that do not reach their intended recipients, and what is their symbolic impact? Some gifts, testimonies of peaceful ties, have been appropriated by other dominant, colonising or occupying powers: what were the sometimes complex circuits, cultural or propagandistic issues, and effects of semantic transfers?

The conference, hosted by the Académie de France à Rome – Villa Médicis, will also benefit from visits to relevant sites and collections and from a comparison with contemporary practices of protocol exchanges. It will debate from polycentric perspectives, encouraging cross-views on the phenomena and analysing sources bilaterally or multilaterally. Particularly welcome, without exclusions, are contributions focusing on enlarged geographical frameworks (from the Viceroyalty of New Spain to the Mughal or Chinese courts, from Versailles or Venice to Topkapi or Damascus, from the court of the Oba to that of Portugal, etc.) and shedding light on the following themes :

- Diplomatic gifts, their variations and definitions;

- The conditions under which gifts were made and the role of intermediaries (artists, princes, ministers, diplomats, protocol officers, building superintendents, merchants, etc.);

- The object's lives, its staging and locations (palaces, studioli, cabinets of curiosities, galleries, official salons, etc.), ephemeral decorations and architecture;

- The meanings of the offering in context and its impact on international relations, the links between diplomatic gifts and commercial or religious strategies;

- Analysis of representations, in all their forms, of exchanges of gifts (diplomatic embassies, Christian missions, ecumenical meetings, alliances, dynastic celebrations, translation ceremonies, etc.);

- The variety of commemorations of the gift (including discursive and spectacular forms) and cross-analysis of visual, literary and historical narratives;

- Patrimonialisation of diplomatic gifts: from princely collections to missionary, ethnographic, national, presidential or transnational museums;

- The evolution of gifts in relation to diplomatic practices (codification, professionalisation);

- Aborted gifts and unexpected captures, the authentication and falsification of diplomatic gifts with their material traces, provenance research on diplomatic gifts;

- Diplomatic donations in the context of regulatory practices (sumptuary laws, transparency policies, etc.).

Interested researchers should send a proposal for a paper with a title and abstract (maximum 3,000 characters) and a biographical presentation (maximum 5-10 lines), specifying their current affiliation, simultaneously to the following addresses by 15 October 2025 :

natachapernac@yahoo.fr ; valqhristova@yahoo.fr ; patrizia.celli@villamedici.it

Proposals and papers may be submitted in French, Italian or English. The organisation will cover the accommodation and meals of the speakers and will help them in finding financial support for their travel expenses.

Organizing committee:

• Patrizia Celli, assistante chargée des colloques et du secrétariat du Département d'histoire de l’art – référente archives, Académie de France à Rome – Villa Médicis.

Alessandro Gallicchio, directeur du Département d’histoire de l’art, Académie de France à Rome – Villa Médicis ;

• Valentina Hristova, maîtresse de conférences en histoire de l’art moderne, Université de Picardie Jules Verne, Amiens ;

• Natacha Pernac, maîtresse de conférences en histoire de l’art moderne, Université Paris-Nanterre ;

Scientific committee:

• Lucien Bély, professeur émérite d’histoire moderne, Paris, Sorbonne Université, membre de l’Institut, Académie des sciences morales et politiques ;

• Francesco Freddolini, Professore associato di storia dell’arte moderna, Rome, Sapienza – Università di Roma ;

• Serge Gruzinski, directeur de recherche émérite en histoire, Paris, CNRS / EHESS ;

• Guido Guerzoni, historian and economist, adjunct professor, Milan, Università Luigi Bocconi ;

• Mei Mei Rado, Assistant Professor of Textile and Dress History, New York, Bard Graduate Center.

Organised by : Académie de France à Rome / Université de Picardie Jules Verne / Université Paris Nanterre