PopCartographie

Cartes et culture populaire (XIXe-XXIe siècle)

BnF, site François Mitterrand, Petit Auditorium, 10 avril 2026

Journée d’étude de la commission « Histoire » du Comité Français de Cartographie

Appel à communications

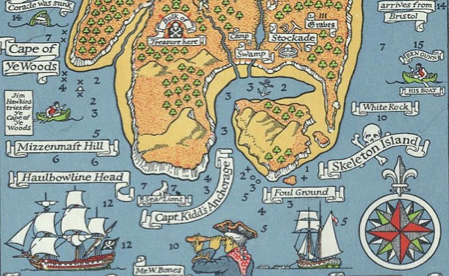

Carte réalisée par Munro Orr pour L’Île au trésor de Robert Louis Stevenson. Frederick Muller, Londres, 1934 (détail),

BnF, Département des Cartes et plans

La commission « Histoire » du Comité Français de Cartographie et la Bibliothèque nationale de France s’associent pour organiser une journée d’études à l’occasion de l’exposition Cartes imaginaires, imaginaire des cartes (24 mars - 19 juillet 2026). La journée se tiendra le 10 avril 2026 sur le site François-Mitterrand de la BnF à Paris

Argumentaire

La cartographie est aujourd’hui populaire à double titre : elle trouve un écho auprès d’un large public, au-delà de son utilité pratique ; et elle n’est pas seulement une affaire de spécialistes. Si par « culture populaire » on entend les productions diffusées par les industries culturelles depuis l’essor du roman-feuilleton, on constate que le lien entre cartographie et culture populaire n’a fait que se renforcer avec la montée en puissance des médias visuels, des séries télévisées et des jeux vidéo. Les cartes sont souvent au cœur de dispositifs narratifs transmédiatiques, une stratégie qui déploie un univers ou une histoire sur plusieurs médias complémentaires et qui invite le public à explorer ces différents supports pour une expérience enrichie.

Les cartes de mondes imaginaires – de la Terre du Milieu dans Le Seigneur des Anneaux à Westeros dans Game of Thrones – deviennent des repères affectifs, des supports d’identification. Elles permettent aux publics de s’orienter dans des récits complexes, de s’approprier des territoires fictifs, et d’y projeter des valeurs, des désirs ou des peurs collectives. Cette fonction est renforcée par les pratiques de fans qui produisent et partagent leurs propres cartes, témoignant ainsi d’une appropriation active des œuvres. Certaines œuvres issues de la culture populaire détournent ou réinventent les codes cartographiques pour critiquer les inégalités sociales ou les dominations culturelles. En ce sens, la cartographie véhiculée par ces œuvres participe pleinement à une « éducation du regard » (S. Laugier) et à un partage d’expériences singulières qui trouvent leur voix dans l’espace démocratique.

Textuelles ou visuelles, statiques ou animées, les productions de la culture populaire accueillent largement les cartes.

· Dans les séries télévisées contemporaines, la cartographie joue un rôle essentiel dans la construction narrative et l’immersion du spectateur. Elle contribue à ancrer l’univers fictif dans une géographie cohérente, permettant au spectateur de suivre les déplacements des personnages et de saisir les enjeux géopolitiques.

· Des romans d’aventures, la mythologie de la « carte au trésor » passe dans les grandes franchises cinématographiques comme Indiana Jones. L’aventure implique un déplacement dont l’impulsion est souvent une carte, guidant le héros confronté à des événements extraordinaires qui le poussent au dépassement de soi.

· Les littératures de l’imaginaire (fantasy, science-fiction, fantastique) s’écartent du réel pour construire des mondes secondaires – merveilleux, fantastiques ou futuristes – dotés d’une géographie propre que la cartographie sert à matérialiser, en offrant un repère spatial aux quêtes et aux péripéties.

· La littérature jeunesse mobilise fréquemment la carte comme dispositif initiatique et pédagogique. Loin d’être de simples annexes, les cartes participent à la construction du sens, de manière à la fois ludique et formatrice.

· Dans la bande dessinée, la cartographie fonctionne comme un prolongement du dessin narratif. La planche elle-même peut être lue comme une forme de carte, organisant l’espace et le temps de façon visuelle.

· Le domaine ludique regorge de cartes. Les jeux de société utilisent les cartes comme plateaux de jeu, et les jeux de rôles s’appuient sur des cartes pour représenter les mondes explorés par les joueurs. Le jeu vidéo est sans doute le médium où la cartographie est la plus interactive. Les « mondes ouverts » de Zelda ou Assassin’s Creed proposent des cartes dynamiques, explorables, modifiables, qui font partie intégrante de l’expérience de jeu. Ces cartes ne sont pas de simples décors : elles déterminent les stratégies, conditionnent la liberté d’action du joueur et manifestent la progression de l’action. La cartographie vidéoludique met ainsi en œuvre une expérience spatiale active, où le joueur devient co-créateur du monde parcouru.

· Enfin, la cartographie s’introduit jusque dans la musique, où elle est mobilisée dans les clips vidéo pour créer du récit, construire un univers entourant un groupe, perpétué de chanson en chanson, ou faire passer un message social.

Les propositions de communications s’articuleront autour de trois axes :

1. Les cartes dans les œuvres issues de la culture populaire

On s’attachera ici à repérer et à analyser la présence et la signification des cartes dans les œuvres issues de la culture populaire. On s’intéressera principalement aux « cartes imaginaires », créées pour les besoins du récit, à leur empreinte visuelle, leur répertoire graphique et leur réutilisation des codes et symboles cartographiques. Cette approche permettra d’interroger les sources d’inspiration de ces cartes, leur rôle dans l’économie de l’œuvre, les raisons qui ont motivé leur introduction, enfin, leur réception et leur usage.

2. La cartographie comme pratique amateure

De nombreux passionnés de fiction, de jeux ou d’histoire créent des cartes de mondes imaginaires, réalistes ou fantastiques, inspirées de leurs lectures ou pour accompagner leurs propres récits. On examinera ici surtout le phénomène des fandom maps (cartes créées par les communautés de fans) comme une sous-catégorie émergente des fan studies, afin d’évaluer la place des cartes dans le processus de réappropriation créative des univers fictionnels que les fans contribuent ainsi à co-produire.

3. La carte comme paradigme de la fiction populaire

Si le premier axe était dédié à la cartographie de fiction, aux cartes présentes dans les œuvres ou inspirées par elles, aux cartes comme paratextes littéraires ou ludiques, ce dernier axe envisage la carte à la fois comme modèle du processus créatif et comme méthode de lecture. Ceux-ci apparaissent dès lors comme une « mise en carte » de la matière narrative. La carte est considérée ici comme une matrice particulière qui structure l’œuvre et oriente son appropriation par le public. Dans le sillage de Franco Moretti, qui a théorisé la géographie littéraire, on peut ainsi cartographier l’espace du roman, en suivant les lieux des intrigues et des personnages.

Modalités pratiques

Les propositions de communication (environ 1500 signes), accompagnées d’une courte bio-bibliographie, sont à envoyer avant le 10 novembre 2025 à l’adresse suivante : catherine.hofmann@bnf.fr">catherine.hofmann@bnf.fr.

Le comité de sélection se réunira mi-novembre et communiquera les résultats de l'appel à communication début décembre.

Les communications retenues auront vocation à être publiées dans un numéro de la revue du Comité français de cartographie, Cartes & Géomatique, au courant de l’année 2027.

Bibliographie indicative

- Sandra Laugier, « Vertus ordinaires des cultures populaires », Critique, n° 776-7, 1/2012, p. 48-61

- Marta Boni (dir.), World Building: Transmedia, Fans, Industry, Amsterdam University Press, 2017

- Franco Moretti, Atlas du roman européen, 1800-1900, trad. fr., Paris : Seuil, 2000

- Anders Engberg-Pedersen (dir.), Literature and cartography: theories, histories, genres, Cambridge MA, Londres: The MIT Press, 2017

- J.-M. Besse et G. Tibergien (dir.), Opérations cartographiques, Arles : Actes Sud, 2017, p. 309-319

- Julie Garel-Grislin, « Les coordonnées de la fiction : ce que la carte fait au récit », Revue de la BnF, dossier « Worldbuilding », n° 59/2019, p. 22-30

- M@ppemonde, n° 118/2016, dossier sur les relations entre cartes et récits, [en ligne] https://mappemonde.mgm.fr/rubriques/118/