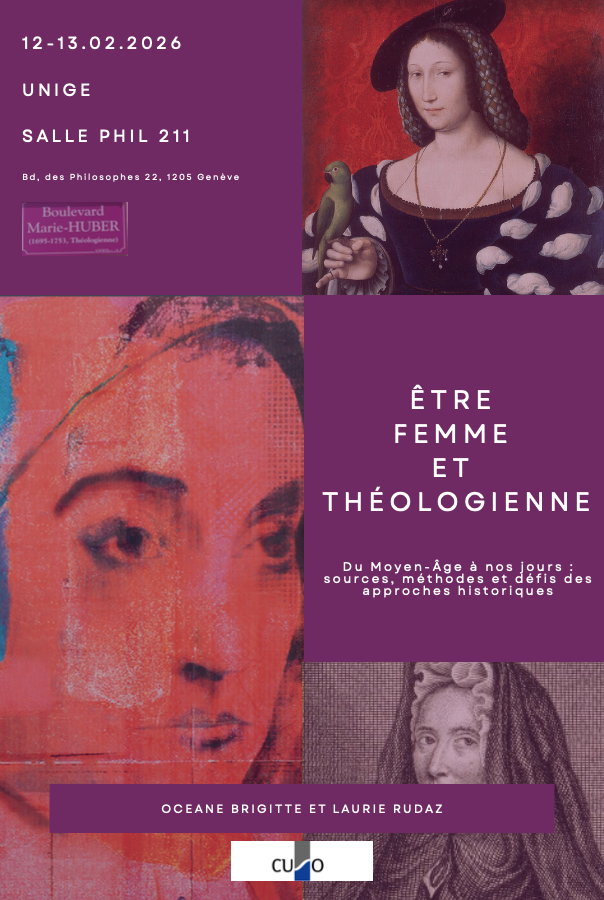

Être femme et théologienne. Du Moyen-Âge à nos jours : sources, méthodes et défis des approches transdisciplinaires (Journée CUSO, Genève)

Appel à contributions pour les journées d’études CUSO du 12 et 13 février 2026 (Université de Genève)

Thème des journées :

Être femme et théologienne

Du Moyen-Âge à nos jours : sources, méthodes et défis des approches transdisciplinaires

Dans l’ « avertissement » de son dernier ouvrage de morale et de théologie publié de son vivant, la Réduction du Spectateur anglois, Marie Huber (1695-1753), théologienne et féministe vivant à Lyon, prévient : « Je veux que toute mère sensée puisse mettre cet ouvrage entre les mains de sa fille au-dessus de l’âge de douze à treize ans, tant pour lui donner quelques idées du monde et des hommes, que pour lui inspirer des sentiments et des mœurs ». La construction de cet écrit polémique, tant sur le plan des mœurs que de la théologie, a été pensée comme un manuel d’éducation destiné aux jeunes filles guidées par leur mère. En déplaçant la focale, on y décèle l’idée que Marie Huber encourage elle-même, l’étude et la pratique de la théologie chez les jeunes filles et, plus généralement, chez les femmes. La suite de la lecture de l’ouvrage confirmera cette idée.

En effet, Dinah Ribard et Xenia von Tippelskirch (2012) ont relevé le fait qu’il n’est pas possible d’étudier l’histoire de la philosophie sans incorporer une perspective genre. Elles ont souligné qu’il est nécessaire de considérer la théologie féminine comme une « théologie hors d’elle-même », car elle s’écarte des cadres traditionnels, mais est également suivie par des dirigeants spirituels, des pasteurs et des hommes d’Église. C’est alors un nouvel espace pour la théologie qui se forme à l’échelle européenne.

Ces journées d’étude transdisciplinaires visent à explorer les interrelations entre genre, théologie, exégèse biblique et prédication. Elles sont destinées aux doctorants et doctorantes en histoire, sociologie, littérature, littérature comparée, théologie, philosophie et anthropologie. Nous avons volontairement choisi des limites chronologiques larges, du Moyen Âge à l’époque contemporaine, afin de comprendre les spécificités des théologies féminines à travers le temps long, de même que leur intégration — ou leur rejet — des voies académiques de la théologie. Ces journées d’étude permettront d’échanger sur les défis et les apports des diverses disciplines face à ces questions d’actualité et de mettre en évidence des travaux récents en lien avec cette thématique.

Les postulations de chercheures et chercheurs en début de formation doctoral sont bienvenues.

Ces journées se dérouleront à l’Université de Genève (UNIGE). Les deux journées de présentation seront ponctuées de keynotes de spécialistes des interactions entre le genre et la théologie : Dinah Ribard (EHESS CRH et GRIHL) et Daniela Solfaroli Camillocci (UNIGE IHR/Lettres). Les frais de déplacement et de restauration seront pris en charge pour les doctorants et doctorantes membres de la CUSO. Toute autre personne intéressée est vivement encouragée à postuler même sans être adhérent de la CUSO, des solutions d’aide financière peuvent être envisagées.

—

Conditions de soumission :

Les propositions de communication (3000 caractères, espaces compris) ainsi qu’une courte biographie de l’auteur-e doivent être soumis avant le 15 novembre 2025 aux adresses suivantes :

Oceane.brigitte@unige.ch, Matteo.colombo@unige.ch et laurie.rudaz@unifr.ch.

Date limite de postulation : 15 novembre 2025

Date de retour : 30 novembre 2025

—

Organisatrices :

Océane Brigitte (UNIGE/EHESS)

Laurie Rudaz (UniFR/EHESS)

Comité scientifique :

Matteo Colombo (UNIGE/EPHE)

Daniela Solfaroli Camillocci (UNIGE-IHR)

Ueli Zahnd (UNIGE-IHR)

Contact :

Oceane.brigitte@unige.ch">Oceane.brigitte@unige.ch, Matteo.colombo@unige.ch">Matteo.colombo@unige.ch

Lien de l’appel à contribution : https://www.unige.ch/ihr/fr/accueil/journees-cuso-12-13-fevrier-2026/

Bibliographie indicative :

Cavaillé, Jean-Pierre, « Sexe superstitieux et puissance du neutre, Introduction à Femmes, irréligion et dissidences religieuses (XIVe-XVIIIe siècles) », L’Atelier du Centre de recherches historique, 4, 2009, en ligne, DOI : 10.4000/acrh.1364, p. 1-11.

Haase-Dubosc, Danielle, « Intellectuelles, femmes d’esprit et femmes savantes au XVIIe siècle », CLIO, 13, 2001, p. 43-67.

Henneau, Marie-Elizabeth, « La querelle au couvent : de l’inégalité des sexes dans les communautés de religieuses au XVIIe siècle », in Revisiter la « querelle des femmes », Discours sur l’égalité/inégalité des sexes, de 1600 à 1750, L’école du genre, Saint-Etienne, PSE, 2013, p. 67-79.

Le Brun, Jacques, « Chapitre XII. Pouvoir et savoir de la femme d’après l’œuvre de Jeanne Guyon », in Id., La jouissance et le trouble. Recherches sur la littérature chrétienne de l’âge classique, Genève, Droz, 2004, p. 269-297.

Marxer, François, « Angèle Merici. Sainte, visionnaire, fondatrice des Ursulines », in Les femmes mystiques. Histoire et dictionnaire, Audrey Fella (dir.), coll. Bouquins, Paris, Robert Lafont, 2013, p. 107-109.

Pitassi, Maria-Cristina, « Être femme et théologienne au XVIIIe siècle : le cas de Marie Huber », in De l’humanisme aux Lumières, Bayle et le protestantisme. Mélanges en l’honneur d’Elisabeth Labrousse, Michelle Magdelaine, Maria-Cristina Pitassi, Ruth Whelan, Antony McKenna (dir.), Paris, Universitas, 1996, p. 395-409.

Pitassi, Maria-Cristina, « Genève et le piétisme au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles : le cas de Béat de Muralt », Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français (1903-2015), 158, 2012, p. 543-562.

Pitassi, Maria-Cristina, « Un ministère ecclésial pour les femmes ? Le contexte culturel et théologique d’un échange épistolaire entre Dorothy Moore et André Rivet (1643) », Dix-septième siècle, 293, 4, 2021, p. 337-340.

Ribard, Dinah, Von Tippelskirch, Xenia, « « Une femme n’est point obligée d’être théologienne ». Le genre de la théologie », in Les métamorphoses de la théologie. Théologie, littérature, discours religieux au XVIIe siècle, Jean-Pascal Gay, Charles-Olivier Stiker-Métral (dir.), Paris, Honoré Champion, 2012, p. 237-262.

Sabourin, Charlotte, « Plaider l’égalité pour mieux la dépasser : Gabrielle Suchon et l’élévation des femmes », in Philosophiques, 44, 2017, p. 209-232.

Solfaroli Camillocci, Daniela, « La construction d’une persona polémique. Les femmes comme interlocutrices et/ou témoins des controverses en France à l’époque confessionnelle », in Usages et stratégies polémiques en Europe (premier XIVe - premier XVIIe siècles), Marie Bouhaïk-Gironès, Tatiana Debbagi Baranova, Nathalie Szczech (dir.), Bruxelles, Peter Lang, 2016, p. 219-236.

Solfaroli Camillocci, Daniela, « Femmes témoins, femmes actrices : modèles bibliques et exemplarité des femmes dans l’Epistre très utile de Marie Dentière », in Autorité de la parole spirituelle féminine en français au XVIe siècle (Lyon, 12-13 décembre 2019), Michèle Clément, Isabelle Garnier et Dariusz Krawczyk (dir.), Leiden, Brill, 2023, p. 68-96.

Timmermans, Linda, L’accès des femmes à la culture sous l’Ancien Régime, Champion classiques, Paris, Honoré Champion, 2005.

Von Tippelskirch, Xenia, « Radicalisme religieux et pratiques d’écriture au début de l’époque moderne en France », Archives de sciences sociales des religions, 55, 150, 2010, p. 9-17.

Von Tippelskirch, Xenia, « Spiritualités en captivité et circulation d’écrits sur le cloître à l’époque moderne », in Enfermements. Volume III. Le genre enfermé. Hommes et femmes en milieux clos (XIIIe-XXe siècle), Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre, Elisabeth Lusset, Falk Bretschneider (dir.), Paris, Éditions de la Sorbonne, en ligne, DOI : 10.4000/books.psorbonne.71912, 2017, p. 1-13.