Appel à contributions

« Le cirque »

Romantisme, 2027/3

La célèbre formule de Théophile Gautier, pour qui le cirque est « un opéra de l’œil[1] », témoigne de la dimension pluridisciplinaire du cirque, non seulement dans ses pratiques mais aussi dans sa lecture et sa réception au XIXe siècle. Mêlant l’exercice physique, souvent sur le mode de la prouesse, à la musique, mettant en scène des animaux aussi bien que des acrobates, les pratiques circassiennes hybrident différents arts (équestre, gymnique, musical, scénique…) et connaissent au XIXe siècle une très grande popularité, en raison de leur présence dans différents espaces socio-culturels et de l’entrée progressive, au mitan du siècle, dans la culture de masse.

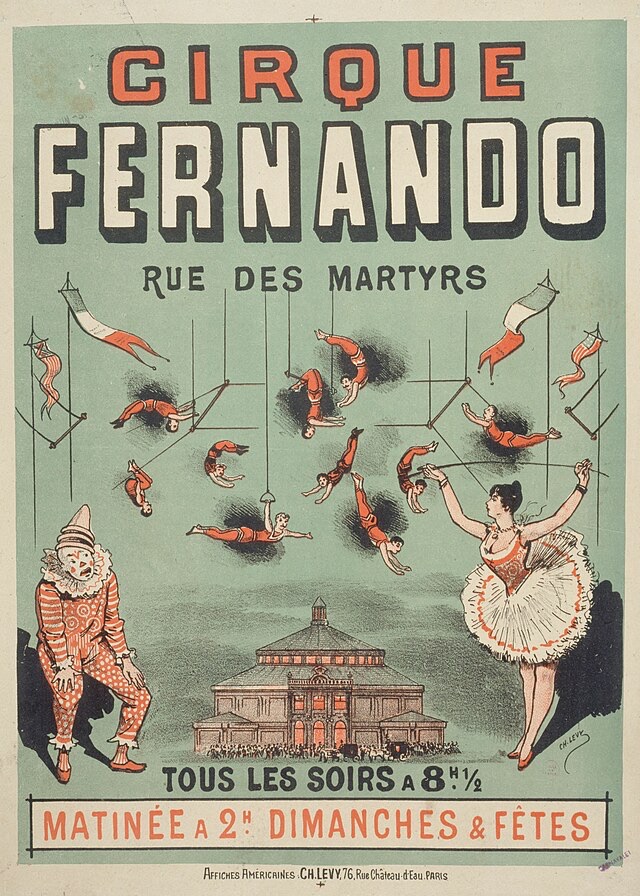

Tandis que le cirque reste légalement un spectacle de curiosités, joué dans les foires comme au XVIIIe siècle puis sur le Boulevard du Temple et dans les fêtes foraines pour un public populaire, il est aussi, dans sa dimension équestre, un spectacle aristocratique qui va trouver à s’exprimer dans les multiples cirques en dur construits au fil du siècle, à commencer par le Cirque-Olympique en 1807, puis le Cirque d’Été en 1836, suivi du Cirque d’Hiver en 1852 et du Cirque Fernando en 1875. Situé à Montmartre, ce dernier sera bientôt le voisin du cabaret du Chat Noir et, ce faisant, attirera la jeunesse artistique et littéraire de l’époque qui n’hésitera pas à l’investir. Car d’un bout à l’autre du siècle, le cirque fascine et fait l’objet d’une multitude de représentations picturales, graphiques plus généralement, littéraires, théâtrales, musicales. Des sketches mais aussi des chansons prennent le cirque pour objet. Que ce soit en termes de pratique, d’identité artistique, d’espace, de public et de représentation, le cirque est bien plus qu’un spectacle au XIXe siècle, il est une véritable culture.

Cette dimension culturelle du cirque explique que des travaux issus de différentes disciplines s’y soient intéressés. Bien sûr, le renouveau historiographique en histoire des spectacles depuis une vingtaine d’années a permis d’éclairer sous un nouveau jour ces arts dits mineurs (Yon ; Coutelet). La visibilisation de ces arts grâce aux nombreuses collections et fonds d’archives, publics et privés (collection Jacob ; collection Borg ; CNAC ; musée des Arts Forains ; fonds Alain Frère ; fonds cirque de l’Université de Montpellier Paul Valéry ; fonds Pierre Féret de la Bibliothèque universitaire Gaston Baty ; fonds des soeurs Vesque au MUCEM) a accompagné l’essor de l'intérêt scientifique pour ces objets et ces pratiques. Les approches, nombreuses et stimulantes, se sont en premier lieu concentrées sur des points précis, en s’arrêtant d’abord sur une profession ou un type de numéro comme les contorsionnistes, les bonimenteurs ou les clowns (Martinez ; Curel ; Goudard et Vienne-Guerrin), sur un moment précis de l’histoire du cirque, notamment le cirque équestre (Hodak), ou encore en étudiant les espaces de représentation dans la ville (Beaucé, Porot, Triolaire, Bourdin). Paradoxalement, ces études se sont moins arrêtées sur l’objet cirque en lui-même que sur des principes de circulation, des phénomènes d’intermédialité (Denis, Houillière), et de transversalité entre les lieux de représentation et les types de spectacles. À l’international, les récents travaux de recherche se sont principalement concentrés sur le cirque contemporain, accompagnant une activité scientifique soutenue observée aussi en France (on se reportera à la bibliographie).

L’importance du cirque dans l’imaginaire culturel a été montrée dans le champ littéraire. Les récits prenant le cirque pour thématique principale ou environnement structurant ont donné lieu à des anthologies et des travaux critiques (Basch ; Thérenty ; Bara), certains mettant en perspective l’influence que cet art mineur a pu avoir sur des productions littéraires et théâtrales plus légitimes (Amiard-Chevrel ; Bonaudo ; Charlier et Thérond). L’histoire de l’art a pu montrer le rôle décisif des affiches dans la constitution d’une culture visuelle (Le Men) ; le cirque en tant que motif pictural apprécié au XIXe siècle a également stimulé des écrits scientifiques (Thomson) et de très nombreuses expositions, parmi lesquelles très récemment « Seurat’s Circus Sideshow » au Metropolitan Museum of Art en 2017, « Cirque et saltimbanques : aux arts et au cirque » au musée des Beaux-Arts de Rouen en 2022, « En piste ! Clowns, pitres et saltimbanques », dirigée par Macha Makeïeff et Vincent Giovannoni au MuCEM en 2024-2025, « Quel cirque ! » au musée de l’image d’Épinal en 2025-2026 (commissariat : Christelle Rochette).

Tous ces événements et productions critiques soulignent la vivacité du champ scientifique actuel et le besoin de proposer une étude diachronique des arts du cirque. Le futur numéro de Romantisme s’inscrit dans cette démarche, en proposant une étude centrée sur le XIXe siècle, époque charnière tant du point de vue de l’organisation matérielle et sociale que des représentations culturelles.

Les échelles du cirque

L’une des particularités du cirque est sa très grande mobilité et son extrême plasticité géographique, sociale et culturelle. Cette dimension intensément scalaire du cirque explique qu’il ait occupé une place importante dans la culture spectaculaire et qu’une véritable culture du cirque se soit construite au XIXe siècle. Du théâtre équestre d’Astley au XVIIIe siècle aux tournées de Barnum à la Belle Époque, on a pu penser que le cirque avait strictement suivi une trajectoire d’expansion, d’industrialisation et de massification. Mais cette manière de raconter le cirque doit être déconstruite en partie. Par définition hétérogène, le cirque est une notion rétrospective et englobante – comme le théâtre ou la littérature – qui regroupe des pratiques très différentes, tant du point de vue esthétique que social, et qui appartiennent à des traditions spectaculaires distinctes.

Les pratiques circassiennes du premier XIXe siècle peuvent être saisies en deux grandes familles, qui elles-mêmes se déploient en de nombreuses ramifications : les pratiques foraines d’une part, les pratiques équestres d’autre part, qui ont pu construire deux historiographies parallèles. Dans sa dimension foraine, le cirque fait partie de la catégorie juridique des spectacles de curiosités (Curel ; Triolaire), aux côtés, entre autres, de l’exposition des phénomènes, de l’illusionnisme, du théâtre d’ombres, des spectacles optiques puis du cinématographe. Il se joue dans les baraques foraines ou à même le trottoir, à Paris mais aussi en province, que des troupes itinérantes sillonnent. Bientôt, ce type de pratiques circassiennes se produit également dans les cabarets puis les music hall, participant aux spectacles dits « coupés » qui connaissent un succès considérable auprès d’un public sociologiquement varié, lequel apprécie le mode attentionnel flottant de ces spectacles (Coutelet ; Paillet ; Yon). Dans sa dimension équestre, le cirque est un divertissement d’abord aristocratique et il se définit avant tout par la dimension circulaire du lieu de représentation, dans la lignée des jeux antiques (Hodak ; Petiteau). Aussi le cirque désigne-t-il, au XIXe siècle, des établissements qui se développent à Paris et essaiment dans plusieurs villes de province : le Cirque de Reims (1867), le Cirque Jules-Verne à Amiens (1889), le Cirque-théâtre d’Elbeuf (1892), le Cirque de Châlons-en-Champagne (1898-1899).

Ces deux grandes trajectoires des pratiques circassiennes se déploient tout au long de la période mais ne sont pas étrangères l’une à l’autre. Au contraire, elles s’entrecroisent progressivement et leurs territoires deviennent d’autant plus poreux que la démocratisation de la société et l’industrialisation des productions culturelles mêlent les publics et libèrent des espaces autrefois socialement contraints et/ou assignés. L’Exposition Universelle de 1900 est à cet égard emblématique : l’Hippodrome de la place Clichy, inauguré pour l’occasion, fort d’une gigantesque arène de 70 mètres de long pour 35 mètres de large (Le Figaro, 13 mai 1900) et dont la direction artistique est confiée à Ernest Molier, peut accueillir 7000 spectateurs. « Le Grand Restaurant », réalisé par Édouard-Jean Niermans, décorateur du Moulin Rouge voisin, fait le tour de la piste et peut accueillir jusqu’à 2000 couverts. Le cirque est entré de plain-pied dans l’ère de l’industrie et de la consommation, en important en France des stratégies, des formats et un marketing américains. D’ailleurs, à l’occasion de sa tournée européenne, Buffalo Bill y donne en 1905 son Wild West Show. Mais à la Belle Époque puis dans l’entre-deux guerres, la massification et l’industrialisation n’excluent pas une réappropriation artistique plus restreinte de la part des avant-gardes futuriste, surréaliste et dada qui investissent le cirque comme modèle et comme vecteur du puissant renouvellement artistique qu’elles appellent de leur vœu.

Appartenant aussi fortement à la culture populaire (lowbrow) qu’à la culture savante (highbrow), le cirque a accompagné l’émergence du grand public et de la classe moyenne dont il est devenu l’un des loisirs favoris (middlebrow), qu’il s’agisse d’admirer les prouesses d’un acrobate ou de s’amuser, avec l’imaginaire exotisant et colonial de l’époque, de « phénomènes » et/ou de troupes largement racialisées (Coutelet ; Martinez).

Le futur dossier de Romantisme souhaite réfléchir à la pluralité des échelles culturelles, sociales et géographiques du cirque, à leur fonctionnement et à leurs enjeux (local/national/international ; capitales/régions ; espaces mainstream/lieux marginaux ; vedettarisation de certains acrobates et clowns/anonymat de la plupart des artistes ; industrialisation du cirque/expérimentations artistiques).

Histoire sociale et matérielle

En suivant les perspectives ouvertes par l’étude du milieu socio-professionnel des circassiens, et de l’organisation matérielle des spectacles, ce numéro de Romantisme aimerait accueillir des contributions s’inscrivant dans une approche sociale et matérielle des spectacles de cirque afin d’éclairer les manières dont la profession s’est organisée et développée tout au long du siècle.

Des articles pourraient ainsi étudier l’évolution des infrastructures et des conséquences des progrès techniques (développement du chemin de fer, électrification des installations) sur l’architecture des cirques en dur, des baraques et des chapiteaux : comment penser le développement des cirques en dur, notamment dans les villes de province ? Quel rayonnement culturel permettent-ils ? Comment s’organisent les tournées pour les spectacles itinérants ? Par ailleurs, une attention particulière pourrait être portée aux agrès (trapèzes, anneaux, cordes…) : quels étaient les agrès principalement représentés au XIXe siècle ? Quels types d’exercices étaient alors pratiqués ? Est-il possible d’envisager une histoire de ces acrobaties ? Plus généralement, on pourra s’arrêter sur l’histoire d’un type de numéro particulier (clowns, acrobaties, dressage…), ou d’un corps de métier, comme les musiciens, les régisseurs, les dompteurs, etc. Des contributions pourraient s’interroger sur l’origine et le type de formation des artistes de cirque. On pourra également prêter attention aux spectacles animaliers et à l’intégration progressive des ménageries dans des spectacles plus vastes : si l’âge d’or des ménageries se situe entre les années 1860 et la Grande Guerre (Villa), comment penser les interactions entre ces structures et les cirques ambulants qui se produisaient dans les mêmes espaces ? Les costumes de cirque constituent enfin une riche source d’étude : quelles sont leurs sources d’inspiration ? Comment contribuent-ils à la culture visuelle de l’époque ?

En adoptant la perspective des sound studies, la dimension aurale de la représentation pourrait aussi être interrogée : quelles interventions orales introduisent et ponctuent la séance ? Au-delà de la musique qui a été récemment étudiée (Porot, Saroh, Thomas ; Goudard et Nommick), quels sont les autres bruits qui viennent construire le paysage sonore du cirque ? Il serait bienvenu de se demander quelles réactions du public étaient attendues, et quelle place pouvaient prendre ses manifestations.

En étudiant de manière plus large la séance de cirque, il serait intéressant enfin de s’interroger sur le merchandising proposé aux spectateurs : quelles étaient les pratiques spectatorielles au XIXe siècle ? Quel régime de l’attention (Citton) est orchestré par le spectacle de cirque ? À partir de quand celui-ci est-il associé à l’univers enfantin ? Durant le spectacle, que pouvait-on manger, et au-delà consommer ? Proposait-on aux spectateurs d’acheter à l’issue de la représentation des souvenirs (photographies, cartes postales, jouets…) ? Quels sont les supports publicitaires (éphémères) utilisés pour faire la promotion des spectacles ?

Médiations, représentations, appropriations

S’il existe une culture du cirque au XIXe siècle, c’est que les médiations, les représentations et les appropriations du cirque sont innombrables. Comptes rendus de spectacles dans la presse, affiches, œuvres picturales, photographies, romans réalistes, romans de mœurs, romans d’aventure, mélodrames, drames, chansons, etc. : le cirque a produit un imaginaire puissant et une imagerie foisonnante du romantisme jusqu’au début du XXe siècle. Plusieurs études de cas ont déjà été consacrées à tel genre ou telle œuvre en particulier, notamment Chéret et Seurat (Le Men ; Thomson), les romans du cirque (Basch), le cirque et l’avant-garde théâtrale (Amiard-Chevrel ; Bonaudo), le cirque dans la presse (Thérenty).

Ce numéro de Romantisme souhaiterait moins poursuivre l’examen de ce corpus foisonnant au cas par cas que s’interroger, avec une vision plus globale, sur les mécanismes de médiations, les types de représentations et les enjeux des appropriations – dans leur dimension stratégique parfois – qui peuvent expliquer que le cirque se soit à ce point diffracté dans les arts, les lettres et les médias entre la Révolution française et la Grande Guerre – le phénomène persiste bien sûr ensuite mais sort du cadre chronologique de la revue. Pourquoi les contemporains ont-ils à ce point investi le cirque ? Pourquoi le cirque a-t-il été massivement glosé, interprété, remédié, représenté ? Que vient-il toucher ou susciter dans l’imaginaire social du XIXe siècle ? À quel moment de la carrière des artistes ce goût du cirque s’est-il exprimé et dans quelles perspectives ? Peut-on dégager, du point de vue d’une poétique du support, des lieux privilégiés pour les récits de cirque ? Quels biais les représentations littéraires, médiatiques et artistiques ont-elles (durablement) créés dans l’histoire de la réception publique et critique du cirque ? Quels discours et quelles idéologies le cirque a-t-il servi ? On pourrait analyser la construction idéologique de certains spectacles jouant clairement avec un roman national volontiers fantasmé, dans le contexte de l’avènement des nations. Un volet linguistique, enfin, pourrait venir éclairer ce numéro de manière originale : depuis quand les expressions relatives au cirque sont-elles apparues dans la langue ? « C’est quoi ce cirque », « espèce de clown » sont autant d’expressions familières que l’on peut essayer d’aborder d’un point de vue historique : peut-on dater leur apparition ? Sont-elles liées à un discours de stigmatisation des artistes de cirque ?

Ayant surtout été étudiées du point de vue des productions restreintes/d’avant-garde et des discours artifiant, les représentations du cirque pourront continuer d’être explorées en ce sens tant les corpus sont vastes, mais ce dossier souhaite aussi accueillir des analyses portant sur le cirque dans sa dimension large, massive, banale, tel qu’il a circulé dans le tout-venant des discours, des récits et des images de la période : littérature populaire et sérielle, chansons, sketches, monologues dramatiques et saynètes…

Artification et historiographie

Un dernier pan de la réflexion pourra se consacrer, plus précisément, aux processus d’artification du cirque au XIXe siècle ainsi qu’aux premiers travaux qui ont dessiné une historiographie du cirque à cette même époque. Les écrits de circassiens ont par exemple contribué, dans la deuxième moitié du siècle, à forger une première parole située, transmettant à la fois un savoir vernaculaire, démythifiant, ou contribuant au contraire à l’élaboration de nouveaux mythes, qu’il s’agirait alors d’étudier. Les Mémoires d’un dompteur rédigés d’après les souvenirs personnels du célèbre Martin (Pierre-Amédée Pichot, 1881), Les Mémoires d’un dompteur de Jean-Baptiste Bidel (1888), ou encore Les Forains peints par eux-mêmes (Henri Gallici-Rancy, 1904) ont participé à l’élaboration d’un discours insistant sur le caractère artistique des performances circassiennes, tout en affirmant la légitimité du monde du cirque à se raconter, dans une volonté de transmettre un savoir encyclopédique sur des pratiques jusque-là transmises de manière empirique et orale.

D’un point de vue historiographique, on constate qu’en parallèle un regard critique s’élabore dès la fin du siècle : les écrits de Hugues Le Roux, les chroniques d’André Legrand-Chabrier permettent la constitution d’un discours savant, tandis qu’Auguste Rondel (1858-1934), puis les sœurs Vesque (1879-1962 et 1881-1949), Gustave Soury (1884-1966) et Henry Thétard (1884-1968) s’engagent dans un travail de collection de documents et d’objets, favorisant le processus d’artification et constituant des fonds qui viennent instituer le cirque comme objet culturel autonome et reconnu comme genre à part entière dans les collections d’arts du spectacle. Au-delà de ce premier geste de collection, il serait intéressant de s’interroger sur l’historiographie que ces collectionneuses, collectionneurs et critiques ont construite à travers leurs œuvres : quel regard ces personnalités désormais incontournables pour les chercheuses et les chercheurs ont-elles porté sur le cirque du XIXe siècle ? Parce qu’elles sont les premières à avoir produit un discours critique et historique sur cette période, elles ont incarné, volontairement ou non, une instance de légitimation et de hiérarchisation des pratiques circassiennes et participé à en délimiter les contours.

[1] Théophile Gautier, « Théâtres – Cirque-Olympique », La Presse, 9 février 1846, p. 2.

—

Les propositions d’article (en français ou en anglais), d’une page maximum (notice bio-bibliographique comprise), sont attendues pour le 15 décembre 2025.

Elles doivent être envoyées à marie-astrid.charlier@univ-montp3.fr et agnes.curel@univ-lyon3.fr.

Les articles acceptés (30 000 signes espaces comprises) seront à remettre avant le 31 décembre 2026, accompagnés d’un résumé en français et anglais de 900 signes.

—

Bibliographie

AMIARD-CHEVREL Claudine (dir.), Du Cirque au théâtre, Lausanne, L’âge d’homme, coll. « Théâtre années vingt », 1983.

ARRIGHI Gillian, DAVIS Jim (dir.), The Cambridge Companion to the Circus, Cambridge, Cambridge University Press, 2021.

BARA Olivier et THÉRENTY Marie-Ève (dir.), Presse et scène au XIXe siècle, Médias19 [en ligne], 2012, URL : https://www.medias19.org/publications/presse-et-scene-au-xixe-siecle.

BARA Olivier, « Auriol, ou l’usage romantique du clown : Gautier, Banville, Baudelaire et le rire du cirque », Autour de Vallès, n°42, « Littérature et cirque », Marie-Ève Thérenty (dir.), 2012, p. 81-93.

BASCH Sophie (éd.), Romans de cirque, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2002.

BEAUCÉ Pauline, POROT Bertrand et TRIOLAIRE Cyril (dir.), Spectacles et artistes forains XVIIe-XIXe siècles. Identités, espaces et circulations, Reims, ÉPURE, 2024.

BONAUDO Krizia, Hybridations entre cirque et théâtre au début du XXe siècle en France, thèse en littérature française et comparée sous la direction de Marie-Ève Thérenty et Franca Bruera, Université Paul-Valéry Montpellier 3 et Università degli Studi (Turin), 2017.

BOUISSAC Paul, The End of the Circus. Evolutionary Semiotics and Cultural Resistance, Bloomsbury Academics, 2021.

BOUTIN Marc-Antoine, SAROH Karine, POROT Bertrand et THOMAS Cyril (dir.), Quelles musiques pour la piste ? Musique au cirque de la fin du XVIIe siècle à nos jours, Rennes, PUR, coll. « Le Spectaculaire – Arts de la scène », 2023.

BOURDIN Philippe et TRIOLAIRE Cyril (dir.), Les Spectacles de curiosités en Europe de la Révolution française à la fin du XIXe siècle, Clermont-Ferrand, PUBP, 2024.

CHARLIER Marie-Astrid et THÉROND Florence (dir.), Écrire en petit, jouer en mineur. Scènes et formes marginales à la Belle Époque, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, coll. « PrimaLun@ », 2025, DOI : 10.46608/primaluna33.9791030011333.

CITTON Yves, Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 2014.

CORDIER Marine, DUMONT Agathe, SALAMÉRO Émilie et SIZORN Magali, Le cirque en transformation : identités et dynamiques professionnelles, CNAC/ÉPURE, 2018.

COUTELET Nathalie, Étranges artistes sur la scène des Folies Bergère, Paris, Presses universitaires de Vincennes, coll. « Théâtres du monde », 2015.

COUTELET Nathalie, « Émergence d’une critique de cirque et de music-hall (fin XIXe-début XXe siècle) », dans Sandrine Dubouihl et Pierre Katuszewski (dir.), Observer le théâtre. Pour une nouvelle épistémologie des spectacles, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, coll. « Universcènes », 2022.

CUREL Agnès, Le Grand Théâtre du bonimenteur. Pratiques spectaculaires et imaginaires culturels (1845-1914), Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Théâtre et société », 2025.

DENIS Sébastien et HOUILLIÈRE Jérémy (dir.), Cirque, cinéma et attractions. Intermédialité et circulation des formes circassiennes, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2019, disponible en ligne : https://books.openedition.org/septentrion/36948?lang=fr.

DRAY Charlène, « L’ergonomie au coeur d’un processus de création interespèces : penser la scénographie comme interface du travail animal », Travailler, n°51, 2024, p. 85-100.

DURET-PUJOL Marie, FRIESS Esther et MARTIN Éléonore (dir.), Cirque contemporain et engagement, cycle de recherche mené à l’université Bordeaux Montaigne, à paraître aux Presses universitaires de Bordeaux.

GOUDARD Philippe, Le Cirque entre l’élan et la chute. Une esthétique du risque, Éditions Espaces 34, 2010.

GOUDARD Philippe et VIENNE-GUERRIN Nathalie (dir.), Figures du clown, sur scène, en piste et à l’écran, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, coll. « Cirque », 2021.

GOUDARD Philippe et NOMMICK Yvan, Musique et cirque. Une relation féconde, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, coll. « Cirque », 2025.

GRANGER Christophe, Joseph Kabris ou les possibilités d’une vie. 1780-1822, Paris, Anamosa, 2020.

GUYEZ Marion, Hybridation de l’acrobatie et du texte sur les scènes contemporaines : dramaturgie, fiction et représentations, thèse de doctorat en arts du spectacle, université Toulouse Jean-Jaurès, 2017.

GUYEZ Marion, « De l’artiste à l’auteur : processus de légitimation du cirque comme art de création en France », Tangence, n°121, 2019, p. 141-155.

HODAK Caroline, Du théâtre équestre au cirque : le cheval au cœur des savoirs et des loisirs 1760-1860, Paris, Belin, 2018.

HOTIER Hugues, Cirque, communication, culture, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1995.

LE MEN Ségolène, Seurat & Chéret. Le peintre, le cirque et l’affiche, Paris, CNRS éditions, 2004, réed. Presses universitaires de Paris Nanterre, 2025.

L’Encyclopédie des Arts du cirque, BnF/CNAC, 2019 : https://cirque-cnac.bnf.fr/.

MAJOREL Jérémie et BARA Olivier (dir.), Écrire l’inouï. La critique dramatique dépassée par son objet XIXe-XXIe siècles, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2022.

MARTIN Éléonore, « Mimes et clown·es : histoires croisées », Horizons/Théâtre, n°16-17, “Les ailleurs du mime”, Éléonore Martin, Géraldine Moreau et Érico José Souza de Olivieira (dir.), 2023, p. 68-96, disponible en ligne : https://journals.openedition.org/ht/4297?lang=fr.

MARTINEZ Ariane, La Pantomime, théâtre en mineur (1880-1945), Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2008.

MARTINEZ Ariane, « Ce que la dramaturgie doit au cirque », dans Diane Moquet, Karine Saroh et Cyril Thomas (dir.), Contours et détours des dramaturgies circassiennes, CNAC, 2020, p. 69-86.

MARTINEZ Ariane, Contorsion. Histoire de la souplesse extrême en Occident, XIXe-XXIe siècles, Paris/Châlons-en-Champagne, Société d’Histoire du Théâtre/Centre national des arts du cirque, 2021.

MOQUET Diane, SAROH Karine et THOMAS Cyril (dir.), Contours et détours des dramaturgies circassiennes, CNAC, 2020.

PETITEAU Natalie, « Premières approches pour une histoire des publics du cirque en France (années 1770-années 1930) », Revue d’histoire culturelle [en ligne], n°3, 2021, DOI : https://doi.org/10.4000/rhc.513.

PETITEAU Natalie, « Marginalités des circassiens et des saltimbanques (années 1840-années 1920) », Bourdin Philippe (dir.), Aux marges de la cité : l’exclusion sociale et professionnelle en France (XVIe-XIXe siècle), Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2023, p. 139-152.

RIVIÈRE Gaëtan, Genèse et développement du domptage de cirque (début XIXe-milieu XXe siècles) : histoire, mises en scène, médiatisation, thèse de doctorat en histoire, université d’Avignon, 2022.

TAIT Peta, Circus Body. Cultural identity in aerial performance, Abingdon / New York, Routledge, 2005.

TAIT Peta, Wild and Dangerous Performances. Animals, Emotions, Circus, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.

TAIT Peta, LAVERS Katie (éd.), The Routledge Circus studies reader, Abingdon / New York, Routledge, 2016.

THÉRENTY Marie-Ève (dir.), « Littérature et cirque », Autour de Vallès, n°42, 2012, disponible en ligne : https://amisdevalles.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/04/vallecc80s-42.pdf.

THOMSON Richard (dir.), Seurat’s Circus Sideshow, New York, The Metropolitan Museum of Art, 2017

TRAPP Franziska, Readings of Contemporary Circus : A Dramaturgy, Routledge, 2025.

TRIOLAIRE Cyril, Tréteaux dans le Massif. Circulations et mobilités professionnelles théâtrales en province des Lumières à la Belle Époque, Clermont-Ferrand, PUBS, 2022.

SIZORN Magali, Trapézistes. Ethnosociologie d’un cirque en mouvement, Rennes, PUR, 2013.

SIZORN Magali et le Collectif des Chercheur·es sur le Cirque (dir.), Imageries et imaginaires du cirque, à paraître aux Presses universitaires de Rouen et du Havre.

STAROBINSKI Jean, Portrait de l’artiste en saltimbanque [1970], Paris, Gallimard, 2004.

VILLA Quentin, Le Cirque français dans l’entre-deux-guerres : entre innovation, culture de masse et imaginaire colonial, mémoire de Master 2 en Histoire sous la direction de Pierre Karila-Cohen, université Rennes 2, 2021.

WALLON Emmanuel (dir.), Le Cirque au risque de l’art, Arles, Actes Sud, 2013 [2002].

YON Jean-Claude, « Le Cirque-Olympique sous la Restauration : un théâtre à grand spectacle », Orages. Littérature et culture 1760-1830, n°4, « Boulevard du Crime. Le temps des spectacles oculaires », Olivier Bara (dir.), 2005, p. 83-98.

YON Jean-Claude, Une histoire du théâtre à Paris. De la Révolution à la Grande Guerre, Paris, Aubier, 2012.

YON Jean-Claude, Histoire culturelle de la France au XIXe siècle, 2e éd., Paris, Dunod, 2021.