Blancandin et l’Orgueilleuse d’Amour et ses publics : circulations textuelles, transferts linguistiques et contacts génériques (Mulhouse)

Blancandin et l’Orgueilleuse d’Amour, roman en vers anonyme composé en langue d’oïl dans les premières décennies du XIIIe siècle, affiche un caractère composite, qui explique sans doute le faible intérêt critique qu’il a suscité. « Roman d’aventures »[1] qui ne se déroule pas à la cour d’Arthur mais empruntant des épisodes aux romans de Chrétien de Troyes notamment[2], récit de conquête amoureuse dont l’intrigue se prolonge par des épisodes militaires, le texte est le résultat d’influences diverses. Il témoigne à la fois du caractère second des romans en vers de sa génération, qui se nourrissent des traditions antérieures et parfois prennent leurs distances avec cette dernière[3], et de la perméabilité des romans ne s’inscrivant pas dans les ensembles plus clairement délimités et reconnaissables – univers arthurien, matière de France, romans d’Antiquité – à des « incursions » plus ou moins ponctuelles dans des matières diverses[4]. À cette complexité d’ordre narratif et thématique s’ajoute celle de sa transmission textuelle, qui fait apparaître des versions sensiblement divergentes, et a pu, elle aussi, contribuer à cette place secondaire du roman dans les travaux des chercheurs sur la production de cette période : la dernière édition critique publiée du texte date de 1964[5].

Ce relatif insuccès critique de l’œuvre contraste avec ce qui apparaît comme une diffusion relativement vaste à l’époque médiévale. Tout d’abord, quatre témoins médiévaux complets du roman sont connus[6], auxquels s’ajoutent deux fragments[7], ce qui est un nombre relativement élevé, si on le compare à d’autres romans en vers du début du XIIIe siècle. Des allusions éparses aux protagonistes semblent en outre attester la circulation de leur histoire[8]. Surtout, cette première version qui nous soit parvenue de l’intrigue a donné lieu à des réécritures ou adaptations qui témoignent de sa diffusion dans l’espace et dans le temps.

Le texte a ainsi été adapté dans la première moitié du XIIIe siècle en moyen haut-allemand, dans une version dont il ne reste que quelques fragments. Seules sept bandelettes en parchemin issues d’un manuscrit en dialecte moyen-francique méridional (région au sud de la ville de Cologne) datant de la fin du XIIIe siècle nous sont parvenues[9]. Ces sept bandelettes, qui, après reconstitution, représentent trois folios distincts dudit manuscrit, furent retrouvées en 1868 dans la reliure d’un manuscrit de la bibliothèque nationale de Vienne qu’elles servaient à renforcer[10]. Les 384 vers restants du Blanschandin germanophone nous transmettent trois épisodes correspondant au début du roman en vers en ancien français : le dialogue entre Blanschandin et son latimier devant une tapisserie aux motifs chevaleresques suivi du départ du jeune chevalier de la cour de son père, le premier combat de Blanschandin ainsi que l’arrivée du jeune chevalier au gué devant Tormaday et son dialogue avec le gardien du gué[11]. À l’instar de l’auteur du roman en vers français, l’adaptateur allemand semble avoir reconnu dans le jeune Blanschandin un nouveau Parzival/Perceval : le jeune prince grandit non seulement sans avoir connaissance de l’art de la chevalerie, qu’il découvre représentée sur une tapisserie dans la chambre de la reine, mais surtout, lors du premier combat du jeune prince, celui-ci et son adversaire sont comparés à Ferefiz et Parzeval, les deux demi-frères qui s’affrontent au livre XV du Parzival de Wolfram von Eschenbach, l’adaption du Perceval de Chrétien. Cette référence au Parzival laisse entrevoir que la matière arthurienne était connue de l’auteur du Blanschandin fragmentaire, même si la recherche tend à considérer l’adaptation allemande plutôt comme un « roman d’amour et d’aventures »[12].

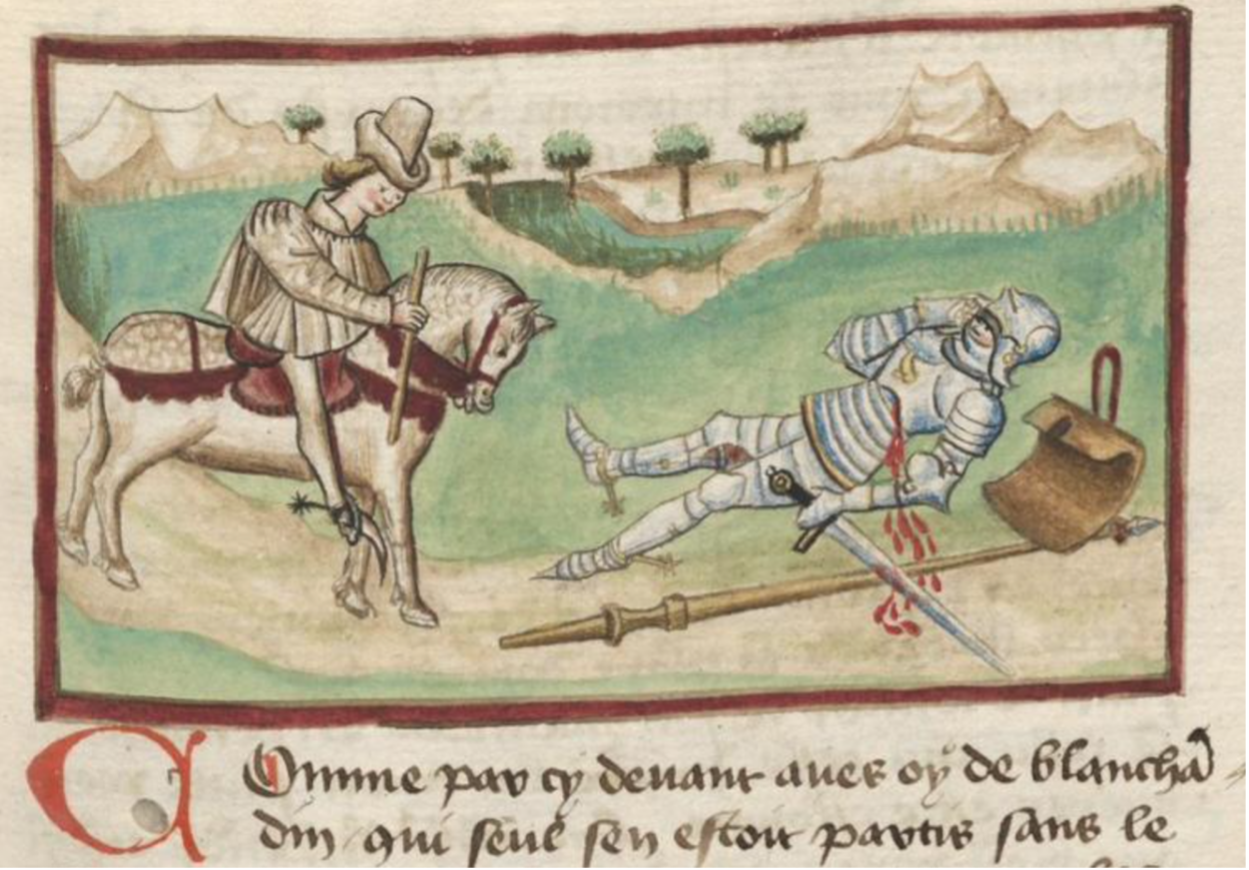

Le récit a été également mis en prose au XVe siècle[13] : deux versions composées à la cour de Bourgogne reprennent ainsi la trame du roman en vers, soit en l’amplifiant, soit en l’écourtant. Deux manuscrits[14] transmettent une version longue en prose du roman, dédiée à Jean de Créquy, chambellan de Philippe le Bon dès 1438, qui suit plutôt fidèlement la trame du roman en vers : les scènes de tournois et de campagnes militaires y sont plus détaillées et un épisode absent de la version en vers, l’enlèvement du père de Blancandin, a été rajouté à la fin de l’intrigue. Un troisième manuscrit en prose[15] contient quant à lui une version abrégée du roman en vers, dans laquelle la cour de Bourgogne ainsi que Jean de Créquy ne sont certes pas nommés explicitement, mais qui doit également avoir vu le jour à cette même cour[16]. Les versions en prose remontent probablement toutes deux à un original commun, datant peut-être de 1450-1460[17].

Enfin, la prose française a elle-même été traduite en anglais par Caxton en 1489[18]. Cette version connut un succès certain parmi l’élite anglaise puisqu’elle parut une seconde fois en 1595 pour le public des Tudor[19]. Le colophon de la version de Caxton de 1489 nous apprend que le texte a été dédié à Margaret Beaufort, duchesse de Sommerset et mère du roi Henri VII. Dans sa version, Caxton semble s’être concentré sur le caractère chevaleresque et pédagogique de l’œuvre en vers[20], ce qui devait faire partie d’un programme plus vaste d’adaptation de romans français destinés à l’élite anglaise : Caxton adapte en 1484 le Livre du Chevalier de la Tour Landry pour l’enseignement de ses filles pour Elizabeth Woodville, femme du roi Edouard IV, puis en 1485 Paris et Vienne de Pierre de la Cépède[21], un roman chevaleresque dont une version vit également le jour à la cour de Bourgogne vers le milieu du XVe siècle[22]. Parmi les trois manuscrits français en prose de Blancandin, aucun ne semble avoir été la copie que Caxton avait à sa disposition pour sa traduction anglaise de 1489, le Blanchardyn.

Ces versions de l’histoire ont très rarement été considérées conjointement[23]. Nous souhaiterions donc réunir des spécialistes des trois domaines linguistiques représentés par cette circulation de l’histoire de Blancandin, afin de porter un regard d’ensemble sur la diffusion du récit et de réévaluer les conditions de son succès à l’échelle européenne, à l’époque médiévale et dans la première modernité. La mise en relation des différentes versions pourra permettre de montrer comment leurs lectures peuvent s’éclairer mutuellement, et de renouveler l’approche de l’ensemble des textes.

Les communications pourront porter sur les questions suivantes (liste non limitative) :

1) Circulations du récit, transmission manuscrite et publics.

La réflexion sur la diffusion du ou des récits pourra porter sur leur transmission, dans les manuscrits ou les imprimés. On pourra proposer de nouvelles études philologiques, portant sur la transmission textuelle ou sur un témoin particulier. Des réflexions codicologiques pourront aussi, par exemple, permettre de réfléchir à l’entourage des textes dans les manuscrits et à la façon dont celui-ci peut nous aider à mieux comprendre la réception médiévale de l’histoire de Blancandin. On pourra s’intéresser également à des procédés de mise en livre, aux images lorsqu’elles sont présentes, et à ce que ces éléments matériels peuvent apporter à l’étude de la diffusion d’une matière narrative. Des analyses des modes de circulation du récit, à différentes échelles et notamment entre les domaines linguistiques, pourront poser la question des publics auxquels il a pu s’adresser et des contextes favorables à son succès. On pourra en particulier réinterroger l’hypothèse déjà formulée par la critique d’une circulation orale parallèle à la transmission textuelle elle-même[24].

2) Représentations courtoises, enjeux amoureux et sociaux.

Il pourra aussi s’agir de relire les récits eux-mêmes, à la lumière de nouvelles approches théoriques ou critiques, par le biais d’analyses comparées des différentes versions de l’histoire, ou encore en mettant en regard les différentes œuvres avec d’autres textes médiévaux. Les études récentes sur les versions françaises en prose du XVe siècle se sont intéressées en particulier aux représentations de l’amour et de la chevalerie, qui les inscrivent un contexte idéologique et culturel propre[25]. Ces approches invitent cependant à réinterroger aussi le roman en vers du XIIIe siècle, qui n’a que peu été étudié en termes de représentations sociales, ou pour son rapport à la tradition courtoise dont lui-même hérite et s’empare. On pourra ainsi proposer des analyses portant sur les relations sociales, sur les valeurs associées à l’amour, ou encore sur les régimes de genres, dans les textes français, allemand ou anglais, afin de renouveler l’interprétation littéraire de l’un ou l’autre des textes, ou de la tradition dans son ensemble.

3) Contact des matières, questions génériques et réception critique.

Si l’hétérogénéité thématique ou l’assemblage des matières est l’une des caractéristiques souvent relevées pour le roman en vers du XIIIe siècle, celle-ci a été peu interrogée pour ce qu’elle implique en termes de public postulé par le roman. Les phénomènes de généricité à l’œuvre dans cette première version pourront ainsi être analysés à nouveau frais : on pourra s’intéresser aux relations que le roman entretient à la matière arthurienne, au récit idyllique, aux textes épiques ou encore aux récits qualifiés de « byzantins ». Mais cette question de l’inscription générique se pose aussi à l’échelle de l’ensemble de la circulation du récit, qu’il s’agisse de modifications de l’horizon d’attente générique induite par l’adaptation à un autre contexte culturel ou linguistique, ou de l’hétérogénéité propre aux versions postérieures au premier roman français. On pourra en outre s’interroger sur la réception critique des différents textes et sur la façon dont leur étude a pu les inclure dans des ensembles plus vastes – domaine arthurien, littérature bourguignonne...

Image : Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 3438, fol. 9 r.

***

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir vos propositions avec titre provisoire (une page maximum) par e-mail à vanessa.obry@uha.fr et tanguy.donnet@unil.ch d’ici au 15 novembre 2025. La rencontre aura lieu à Mulhouse les 25 et 26 juin 2026. Les langues du colloque sont le français et l’anglais.

Organisation :

Vanessa Obry, MCF hdr, Université de Haute-Alsace (vanessa.obry@uha.fr)

Tanguy Donnet, M.A. Université de Lausanne (tanguy.donnet@unil.ch)

Comité scientifique :

Bernd Bastert (Universität Bochum), Tanguy Donnet (Université de Lausanne), Estelle Doudet (Université de Lausanne), Fanny Moghaddassi (Université de Strasbourg), Vanessa Obry (Université de Haute-Alsace), Marion Uhlig (Université de Fribourg)

Bibliographie indicative :

Éditions :

Blancandin et l’Orgueilleuse d’Amour. Roman d’aventures, publié pour la première fois par Henri Michelant, Paris, Librairie Tross, 1867.

Blancandin et l’Orgueilleuse d’amour. Roman d’aventure du XIIIe siècle, éd. Franklin P. Sweetser, Genève/Paris, Droz/Minard, 1964.

Blancandin et l’Orgueilleuse d’amours. Versioni in prosa del XV secolo, éd. Rosa Anna Greco, Alessandria, Edizioni dell’orso, 2002.

« Blanschandin », Verlorene Erzählwelten. Fragmentarisch überlieferte Artusromane des deutschsprachigen Mittelalters. Edition, Untersuchung, gattungsgeschichtliche Perspektiven, thèse de doctorat de l’Université de Lausanne, Tanguy Donnet, en préparation.

Caxton’s Blanchardyn and Eglantine. Ca. 1489. From Lord Spencer’s unique imperfect copy, completed by the original French and the second English version of 1595. Edited by Dr. Leon Kellner, Londres, Early English Texts Society, 1890.

Haupt, Joseph, « Blanschandin. Bruchstücke eines mhd. Gedichts », Germania, 14, 1869, p. 68-74.

Perkins, Georges, Le Roman chevaleresque de Blanchandin. Traité comparatif des manuscrits français, anglais et allemands, et de leurs éditions avec une étude approfondie du fragment du manuscrit allemand, thèse d'université, Faculté des lettres de Paris, 1969, p. 120-138.

William Caxton, Paris and Vienne and Blanchardyn and Eglantine, éd. Harriet Hudson, Kalamazoo, Michigan, Medieval Institute Publications, 2023.

Études :

Abramowicz, Maciej , Réécrire au Moyen Âge. Mises en prose des romans en Bourgogne au XVe siècle, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Sklodowskiej, 1996 (sur Bl : p. 27-62).

Alberghini, Jennifer, « ‘A kysse onely’ : The Problem of Female Socialization in William Caxton’s Blanchardyn and Eglantine », Studies in the age of Chaucer, 44, 2022, p. 347-357.

Bakelaar, Bette Lou, « Interpolations rolandiennes dans les mises en prose de Cligés et Blancandin et l’Orgueilleuse d’amour », VIII Congreso de la Société Rencesvals, dir. Martin de Riquer, Francisco Beruete, Francisco Noy, Gabriel Oliver, Intitucion Principe de Viana, 1981, p. 37-41.

Barlett, Anne Clark, « Translation, Self-Representation, and Statecraft : Lady Margaret Beaufort and Caxton’s Blanchardyn and Eglantine (1489) », Essays in Medieval Studies, 22, 2005, p. 53-66.

Brown-Grant, Rosalind, French Romance of the Later Middle Ages. Gender, Morality, and Desire, Oxford University Press, 2008.

Brown-Grant, Rosalind, « Mise en prose et remise en question du rôle de l’amour dans la formation de l’identité chevaleresque : l’exemple de Blancandin », Mettre en prose aux XIVe et XVIe siècles, dir. Maria Colombo Timelli, Barbara Ferrari, Anne Schoysman, Turnhout, Brepols, 2010, p. 87-96.

Brown-Grant, Rosalynd, « Narrative Style in Burgundian Prose Romances of the Later Middle Ages”, Romania, 130, 2012, p. 355-406.

Derien, Eve, « Blancandin ou l’apprentissage de la royauté », La Figure du roi, 2001, p. 91-101.

François, Charles, « Le ‘Roman de Blanchandin’, source de Gerbert de Montreuil », Revue belge de philologie et d'histoire, 16:1-2, 1937, p. 15-34.

François, Charles, « Le ‘Roman de Blanchandin’ et le ‘Gral’ de Chrétien », Revue belge de philologie et d'histoire, 21, 1942, p. 25-51.

François, Charles, « Le roman de Blancandin. A propos d’une édition récente », Revue belge de philologie et d’histoire, 43, p. 1965, p. 983-992.

Gingras, Francis, Le Bâtard conquérant. Essor et expansion du genre romanesque au Moyen Âge, Paris, Champion, 2011

Greco, Rosa Anna, « Blancandin », Nouveau Répertoire des mises en prose (XIVe-XVIe siècle), dir. Maria Colombo Timelli, Barbara Ferrari, Anne Schoysmann et François Suard, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 123-130.

Marchal, Matthieu, « De l’existence d’un manuscrit en prose de Blancandin et l’Orgueilleuse d’amours produit dans l’atelier du Maître de Wavrin », L’Art du récit à la cour de Bourgogne. L’activité de Jean de Wavrin et de son atelier, dir. Jean Devaux et Matthieu Marchal, Paris, Champion, 2018, p. 265-292.

Marchal, Matthieu, « Figures de saintes dans le siècle : les portraits des héroïnes féminines dans la Vraye histore de la belle Flourence de Romme et les mises en prose bourguignonnes du XVe siècle », Visages de femmes dans la littérature bourguignonne (XIVe‑XVIe siècles), dir. Jean Devaux, Matthieu Marchal et Alexandra Vélissariou, Bien dire et bien aprandre, 36, 2021, p. 167-194.

Marchal, Matthieu, « L’édition de Blanchardyn and Eglantine par William Caxton (Westminster, 1489) », Les Premiers Imprimés français et la littérature de Bourgogne (1470–1550). Actes du colloque international tenu à l’Université du Littoral – Côte d’Opal (Dunkerque), dir. Jean Devaux, Matthieu Marchal et Alexandra Vélissariou, Paris, Champion, 2021, p. 117-138.

Marchal, Matthieu, « A la requeste de noble et puissant chevalier et mon treshonnoré seigneur Jehan, seigneur de Crecquy et de Canappes : l’entreprise littéraire de la mise en prose au service d’un grand seigneur bibliophile », Ecclésiastiques, intellectuels et artistes au service du prince, en pays bourguignons et italiens (XIVe-XVIe siècles), dir. Alain Marchandisse et Gilles Docquier, avec la collaboration de Giovanni Ricci et Matteo Provasi, Publication du centre européen d’études bourguignonnes, 64, 2024, p. 181-197.

Perkins, Georges, Le Roman chevaleresque de Blanchandin. Voir Éditions.

Putzo, Christine, « Eine Verlegenheitslösung. Der ‘Minne- und Aventiureroman’ in der germanistischen Mediävistik », Hybridität und Spiel. Der europäische Liebes- und Abenteuerroman von der Antike zur Frühen Neuzeit, hg. von Martin Baisch und Jutta Eming, Berlin, Akademie Verlag, 2013, p. 41-70.

Ruberg, Uwe, « Blanschandin », Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, Berlin/New York, de Gruyter, 1978, t. 1, col. 890-893.

Southworth, Marie-José, Etude comparée de quatre romans médiévaux : Jaufré, Fergus, Durmart, Blancandin, Paris, Nizet, 1973.

Stuip, René, « Blancandin et l’Orgueilleuse d’amour : nouveaux fragments », Plaist vos oïr bone cançon vallant ? Mélanges offerts à François Suard, dir. Dominique Boutet, Marie-Madeleine Castellani, Françoise Ferrand et Aimé Petit, Lille, Édition du Conseil Scientifique de l’Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, 1999, t II, p. 861-869.

Stuip, René, « Blanchandin, Jean de Créquy et Marienburg », Études médiévales, 1, 1999, p. 347-356.

Stuip, René, « Het chanson de geste en het boek », Oraliteit en schriftcultuur, éd. R. E. V. Stuip et C. Vellekoop, Hilversum, Verloren, 1993, p. 155-169.

Summit, Jennifer, « William Caxton, Margaret Beaufort, and the Romance of Female Patronage », in Women, the Book, and the Godly : Selected Proceedings of the St. Hilda’s Conference 1993, ed. Lesley Smith and Jane H. M. Taylor, Woodbridge, D. S. Brewer, 1995, volume II, p. 151-165.

Trachsler, Richard, Disjointures-Conjointures. Étude sur l’interférence des matières narratives dans la littérature française du Moyen Âge, Tübingen/Basel, A. Francke, 2000.

Notes :

[1] L’expression est utilisée par la critique depuis Gaston Paris, La Littérature française au Moyen Âge (XIe-XIVe siècle), Paris, Hachette, 1888 [5eédition, augmentée, 1914], chapitre V.

[2] Voir par exemple Charles François, « Le ‘Roman de Blanchandin’ et le ‘Gral’ de Chrétien », Revue belge de philologie et d'histoire, 21, 1942, p. 25-51.

[3] Voir notamment Francis Gingras, Le Bâtard conquérant. Essor et expansion du genre romanesque au Moyen Âge, Paris, Champion, 2011 (rééd. 2017), en particulier chapitre 11.

[4] Richard Trachsler, Disjointures-Conjointures. Étude sur l’interférence des matières narratives dans la littérature française du Moyen Âge, Tübingen/Basel, A. Francke, 2000, p. 112.

[5] Blancandin et l’Orgueilleuse d’amour. Roman d’aventure du XIIIe siècle, éd. Franklin P. Sweetser, Genève/Paris, Droz/Minard, 1964.

[6] Turin, Biblioteca nazionale universitaria, L.V.44 (manuscrit détruit pendant l’incendie de 1904) ; Philadelphie, University of Penssylvania Library, Codex 0862 ; Paris, BnF fr. 375 ; Paris, BnF fr. 19152.

[7] Paris, Archives nationales, AB/XIX/1734, dossier Nièvre, Blancandin ; Utrecht, Museum Catharijneconvent, BMH h fragm 36.

[8] Pour quelques exemples, voir Charles François, « Le ‘Roman de Blanchandin’, source de Gerbert de Montreuil », Revue belge de philologie et d'histoire, 16:1-2, 1937, p. 15-34.

[9] Vienne, Bibliothèque nationale d’Autriche, Codex Series nova 102.

[10] Vienne, Bibliothèque nationale d’Autriche, Codex vindobonensis Palatinus 3742. Au sujet de la découverte du Blanschandin, voir Joseph Haupt, « Blanschandin. Bruchstücke eines mhd. Gedichts », Germania, 14, 1869, p. 68-74.

[11] Les trois épisodes du fragment allemand correspondent aux vers 68-154, 295-353 et 377-442 de l’édition de Sweetser.

[12] La définition générique « Minne- und Aventiureroman », utilisée par la recherche germanistique, est encore discutée : il s’agirait là d’une « solution de secours » (« Verlegenheitslösung ») qui permettrait de classer les romans courtois germanophones n’appartenant pas de manière explicite aux « trois matières » de Jean Bodel, à savoir aux romans antiques, aux romans arthuriens ou aux chansons de geste. Voir à ce sujet Christine Putzo, « Eine Verlegenheitslösung. Der ‘Minne- und Aventiureroman’ in der germanistischen Mediävistik », Hybridität und Spiel. Der europäische Liebes- und Abenteuerroman von der Antike zur Frühen Neuzeit, hg. von Martin Baisch und Jutta Eming, Berlin, Akademie Verlag, 2013, p. 41-70.

[13] Voir la dernière édition en date des versions en prose de Blancandin : Blancandin et l’Orgueilleuse d’amours. Versioni in prosa del XV secolo, éd. Rosa Anna Greco, Alessandria, Edizioni dell’orso, 2002.

[14] Vienne, Bibliothèque nationale d’Autriche, Cod. 3438 ; Paris, BnF, fr. 24371. Le manuscrit de Paris est probablement une copie de celui de Vienne.

[15] Bruxelles, Bibliothèque Royale de Belgique, 3576-3577.

[16] Cf. Greco, p. 44-45, et René Stuip , « Blanchandin, Jean de Créquy et Marienburg », Études médiévales, 1, 1999, p. 347-356, ici p. 347.

[17] Voir le stemma proposé par Greco, Introduzione, p. 40. George Doutrepont, Les Mises en prose des épopées et des romans chevaleresques du XIVe au XVIe siècles, Bruxelles, 1939, p. 250-255, qui ne connaissait que les manuscrits de Paris et de Bruxelles, proposait quant à lui que la version courte du manuscrit de Bruxelles représentait une version abrégée du manuscrit de Paris (p. 254). Pour la datation des versions en prose, voir Anna Rosa Greco, « Blancandin », Nouveau Répertoire de mise en prose (XIVe-XVIe siècle), dir. Maria Colombo Timelli, Barbara Ferrari, Anne Schoysman et François Suard, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 123-130, ainsi que Stuip, Blanchandin, p. 356.

[18] Voir la récente édition de Harriet Hudson, William Caxton, Paris and Vienne and Blanchardyn and Eglantine, éd. Harriet Hudson, Kalamazoo, Michigan, Medieval Institute Publications, 2023. Cette édition est disponible en ligne gratuitement sur le site de l’éditeur de la collection Middle English Text Series (METS) : (consulté le 6 mai 2025).

[19] Kellner propose une édition mixte des deux versions anglaises : Caxton’s Blanchardyn and Eglantine. Ca. 1489. From Lord Spencer’s unique imperfect copy, completed by the original French and the second English version of 1595. Edited by Dr. Leon Kellner, Londres, Early English Texts Society, 1890. Une édition en ligne de la version de 1595 est disponible sur le site de l’Université d’Oxford dans la base de données Oxford Text Archive. A repository of full-text literary and linguistic resources, en collaboration avec les Bodleian Libraries: (consulté le 6 mai 2025)

[20] Cf. Hudson, Blanchardyn and Eglantine Introduction, p. 136-138.

[21] Voir le tableau récapitulatif des adaptations de Caxton dans l’introduction générale de l’édition de Hudson, p. 16.

[22] Cf. Pierre de la Cépède, Paris et Vienne, éd. Marie-Claude de Crécy et Rosalind Brown-Grant, Paris, Classiques Garnier, 2015, p. 9.

[23] On peut citer le travail comparatiste, assez ancien et qui n’a pas été publié, de Perkins, Georges, Le Roman chevaleresque de Blanchandin. Traité comparatif des manuscrits français, anglais et allemands, et de leurs éditions avec une étude approfondie du fragment du manuscrit allemand, thèse d'université, Faculté des lettres de Paris, 1969.

[24] Voir par exemple René Stuip, « Blancandin et l’Orgueilleuse d’amour : nouveaux fragments », Plaist vos oïr bone cançon vallant ? Mélanges offerts à François Suard, dir. Dominique Boutet, Marie-Madeleine Castellani, Françoise Ferrand et Aimé Petit, Lille, Édition du Conseil Scientifique de l’Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, 1999, t. II, p. 861-869.

[25] Rosalind Brown-Grant, « Mise en prose et remise en question du rôle de l’amour dans la formation de l’identité chevaleresque : l’exemple de Blancandin », Mettre en prose aux XIVe et XVIe siècles, dir. Maria Colombo Timelli, Barbara Ferrari, Anne Schoysman, Turnhout, Brepols, 2010, p. 87-96 ; Ead., French Romance of the Later Middle Ages. Gender, Morality, and Desire, Oxford University Press, 2008.